MV起点の聖域なき組織改革──Cloudbaseに学ぶ“カルチャー投資”の成長戦略とその成果

SponsoredMVVの策定や浸透施策、組織制度の整備など、数値で測りにくい「カルチャーへの投資」が実際の事業成長に直結するかどうか──。

その多くは、掲げただけで終わり、成長の過程で形骸化していく。「売上」「PMF」「営業体制」といった打ち手が優先され、カルチャーは“後回し”になりがちだ。

そんな中、MVVの“運用”にこそ最大の投資対効果があると信じ、創業初期からカルチャー設計にリソースを注いできたスタートアップがある。

近年ニーズが急増するクラウドセキュリティ領域で急成長を遂げる同社。経営体制の再構築からSlack上の会話、新規事業の意思決定に至るまで、MV(ミッション・バリュー)がすべての判断の“基準”として根づいている。

「Withを体現できているか」「Unlockされているか」──

そんな言葉が日常的に交わされるこの組織では、MVはただの雰囲気やスローガンではない。一人ひとりの行動と意思決定を支えるものとして、確かに機能している。

本記事では、Cloudbaseをケースに、「カルチャー投資は、事業成長に本当に直結しうるのか?」という問いに迫る。

理念や価値観の“掲示”ではなく、「行動」に落とし込まれたカルチャーが、どこまで企業を強くできるのか。そのリアルに迫っていく。

- TEXT BY TAKUYA OHAMA

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

MVで経営陣を刷新した“思想ベース”の成長戦略

提供:Cloudbase株式会社

ENEOS、出光興産、スズキ、ロッテ──名だたる大企業が導入しているのは、Cloudbaseが提供するクラウドセキュリティのプロダクトだ。

DXの加速、生成AIの活用拡大などを背景に、企業のクラウド活用は本格化している。IT専門の調査会社・IDC Japanのレポートによると、国内パブリッククラウド市場は2024年時点で約4兆円に達し、2029年には約8.8兆円規模にまで成長する見込みだ。

こうした流れの中、セキュリティ対策へのニーズの高まりとともに、Cloudbaseのプロダクトも急速に広がりを見せている。

プロダクトローンチからわずか2年でシリーズA累計13.9億円を調達。2025年1月には日本政策金融公庫からの新株予約権付融資(5億円)を実行し、累計18.9億円に。さらにシード期の調達0.3億円を含めると、総額は19.2億円に到達した。

2025年6月にはオンプレミス環境(=自社サーバーなどクラウドを使わない基幹インフラ)向けの新プロダクト『Cloudbase Sensor』もローンチし、クラウドだけではなく、オンプレミス環境にも領域を広げている。

驚くべきは、これらの成長を突き動かしている原動力が、“カルチャー”そのものという点だ。

本記事におけるカルチャーとは、ミッション実現に向けて組織全員が前進するため、すべての言動がバリューに基づいてなされる状態を指す。

提供:Cloudbase株式会社

実際、同社では重要な経営判断や事業戦略の多くが「MVに合致するか」を基準に決定されており、その結果として迅速かつ一貫した意思決定が実現されている。

「With(共創・協働)できているか?」「Unlock(可能性の解放・挑戦)されているか?」といった問いかけが日常的に交わされ、バリューが判断基準として機能している。例を挙げると、エンジニアリングマネージャー(EM)が営業支援に関与したり、CxOではなく現場メンバーが新規プロダクトのリードを務めたりするマルチロール体制は、その運用の象徴だ。

とはいえ、このカルチャーは創業当初から醸成されていたわけではない。Cloudbaseもまた、「理念を掲げながらも運用されていない」状態に陥りかけていた過去がある。

代表の岩佐 晃也氏は、2023年末までの自分を「サラリーマン社長だった」と語る。「誰にも反対されない平均点の意思決定」を繰り返しながら、表面的な順調さの裏で、「何かがズレている」という違和感を抱え続けていた。

転機となったのは、2024年2月のMV再定義と、2025年1月に実施された経営合宿である。ここで「サラリーマン社長」から脱却し、MVを軸とした意思決定への転換が明確化された。Cloudbaseが「どんな生きざまを尊重する組織でありたいか」を改めて言語化し、メンバーとの対話を通じて、MVを“経営の軸”に据える体制が固まっていった。その際、聖域なく、Missionへの共感、Valueの体現を誰よりも行っているメンバーを新生経営陣としてアサイン。組織は「思想ベースの再構築」へと舵を切った。

MVを起点に、経営体制を刷新する──

この徹底ぶりこそが、Cloudbaseの意思決定を強くし、急拡大フェーズでも迷いなき前進を可能にしている。プロダクト、採用、顧客対応。そのすべてにMVが“血流”として循環している。それが、Cloudbaseの成長を支えている基本構造なのだ。

Slackからオンボーディングまで、MVを埋め込んだ「行動するカルチャー」

「そうは言っても、バリューって実際に行動まで落とし込むのは難しいのでは?」

多くの読者がそう感じるのも当然だろう。セクション1では、CloudbaseがMVを基軸にした経営判断によって、実際に事業成長を加速させていることを見てきた。だがその裏には、抽象的な価値観をメンバー一人ひとりの行動に変換する、地道かつ精緻な仕組みが存在している。

2024年2月にMVを再定義して以降、Cloudbaseでは、MVを「掲げるもの」から「活用するもの」へと転換させる取り組みを本格化させた。端的にいえば、組織内のすべての制度や日常の運営設計が、「With」「Unlock」の2つのバリューに紐づけられている。

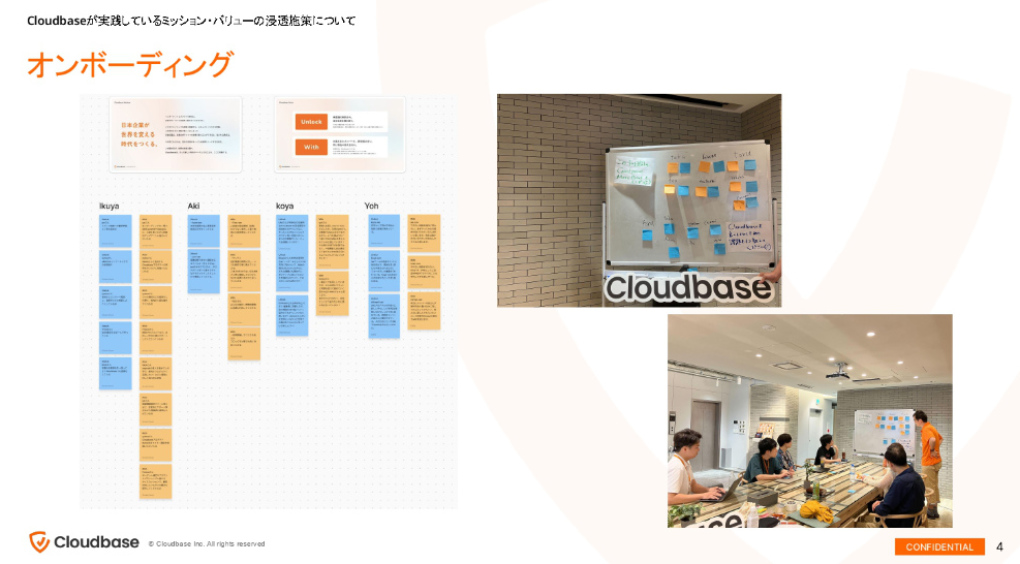

象徴的なのが、入社3ヶ月間にわたって設計されたオンボーディングプログラムである。

提供:Cloudbase株式会社

これは単なる理念理解にとどまらず、「自分が過去にWithを体現できたエピソードは?」「Unlockの行動とは、自分にとってどういうことか?」といった問いを通じて、MVを“自分の言葉”として定着させていく構成になっている。

さらに、MVは日常的なコミュニケーションでも“判断の言語”として活用される。Slackや1on1、プロジェクトの振り返りなどの場面では、「これはUnlockされてるよね」「もう少しWithの視点を持ちたいね」といったやり取りがごく自然に交わされている。

そして、この共通言語化は組織の役割を問わず徹底されている。

実際、過去には代表やマネージャーの発言に対し、チームメンバーから「それって、Withに反していませんか?」と率直な指摘が飛んだこともあった。彼らは即座に「確かにそうだね」と謝罪し、行動を是正するという光景も珍しくない。同社においてMVとは、「全員が対等に扱う判断軸」として機能しているのだ。

さらに、評価制度にもMVは明確に組み込まれている。目標設定の時点で、「その業務はUnlockを自身に促すものか? Withを体現するものか?」といった観点での明示が求められ、成果の振り返りもこの観点から実施される。これにより、数値成果だけでなく「どうやったか」が問われる構造となり、行動とスタンスの両方が評価対象となっている。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

MVは、単なるスローガンではない。

Cloudbaseでは、オンボーディングから日々の業務、マネジメント、評価に至るまで、あらゆる場面で「活用するもの」として機能している。その実装の深度こそが、事業の拡大フェーズでもズレが生まれにくい強い組織を支えているのだろう。

では、なぜCloudbaseはここまでMVの実装にこだわるのか。

その背景には、拡大によって起こりうるカルチャーのズレや組織のほころびを、事前に想定し仕組みで防ごうとする“先回りの設計思想”がある。

拡大前から仕組み化した「カルチャー運用」の先回り設計

Cloudbaseでは、MVの浸透が「雰囲気づくり」や「価値観の共有」にとどまっていない。むしろ、拡大フェーズ前から“仕組みとして設計”されていた点に、組織のユニークさが現れている。

「急拡大フェーズでカルチャーが希薄化し、意思決定が遅くなる」というスタートアップあるあるの課題を、Cloudbaseは創業初期から想定していた。共通の言語や判断基準がなければ、組織は見えない摩擦で壊れてしまう──そのリスクにいち早く向き合い、未然に打ち手を講じたのだ。

実際に、MVを再定義した2024年春以降、マネジメントの“地ならし”はすぐに始まった。

当時は、人材育成・組織強化を手がけるパートナー・Momentor 坂井 風太氏と連携し、マネジメント層向けの研修プログラムを導入。理念の復唱ではなく、「MVが実際の現場でどう判断軸になっているか」を具体事例をもとに対話し、思考する機会を設計していた。

そんなCloudbaseの姿勢に対し、坂井氏は過去のFastGrow記事で「Cloudbaseが早い段階からマネジメント教育に力を入れている理由は、組織拡大後も一貫した意思決定と迅速な行動ができるようにするためでもある」と述べている。

現在、CloudbaseはMomentorとの連携を終え、当時得られた知見をもとに、 VP of Corporate の石原氏が社内向けに“再現”している。彼が実施する社内研修も、ミドルマネジメント層がMVを“翻訳”し、現場に落とし込む力を磨く内容となっている。

石原Cloudbaseは“カルチャーを運用する”と決めている以上、習慣化させるには内製化が必要でした。私がファシリテーターを務めて、マネジメントプログラムの運用や、各チームでMVがどんな風に使われているかを確認・言語化しています。

こうした実装の中核を担っているのが、 VPoE として技術・組織両面に携わる成瀬氏だ。彼はミドルマネージャーとして、現場と経営のMVを接続する役割を担っている。

成瀬MVを“翻訳”できるかどうかが、マネジメントの厚みに直結します。例えば「Unlock」を開発チームに伝える際は、「新しい技術にチャレンジして、既存の枠組みを壊していこう」といった具体的な行動に置き換えて伝えています。

経営が掲げた言葉を、自分たちの現場にとって意味ある言葉に変えられなければ、上滑りしてしまいますからね。

例えば、同社ではEMが開発チームのマネジメントだけでなく、冒頭に示した営業支援や、採用、商談資料の作成、Slackでの感謝・フィードバックの調整役など、多岐にわたる横断的な役割を持つ。これは、単にリソースが限られているからではなく、「チーム内のすれ違いを未然に防ぐ“土台役”」としての機能が求められているからだ。

左より、 VPoE :成瀬氏 / CEO:岩佐氏 / VP of Corporate :石原氏

岩佐氏は「バリューの話題が出ない週はない」と語っており、MVの運用は“定着”ではなく“更新し続ける営み”として全社に根づいている。

だからこそ、Cloudbaseでは「拡大してからカルチャーを考える」のでは遅いとされる。むしろ、拡大“前”の段階で判断軸を言語化し、全社に浸透させる“先回りの設計”こそが、組織崩壊を防ぐための本質的な経営戦略となっているわけだ。

職能を越境するオーナーシップがつくるAI時代の非代替性

そんなCloudbaseの現場では、MVを軸とした組織づくりが、メンバーの日々の行動をも変えている。特に象徴的なのが、職能や役割を越えた“越境行動”だ。

VPoEである成瀬氏は営業に同行し、VP of Corporateの石原氏はマーケティング・インサイドセールス施策の企画に参加する。プロダクト開発メンバーが全社のオンボーディング設計に提案を出すことも日常茶飯事だ。一般的なスタートアップでは職種の壁が厚いが、Cloudbaseでは当たり前のように起きている。

これを支えているのが、やはりMVという共通言語の存在だ。

石原Cloudbaseでは、チーム間でMVを“翻訳”して語り合える状態ができているので、例えば、エンジニアが「この機能開発はUnlockに繋がる」と言えば、営業チームも「それなら顧客のどんな課題を解放できるだろうか」という共通の視点で議論できるんです。

こうしたフラットな会話の土台があるからこそ、「この領域は自分の担当範囲じゃない」といった“線引き”が薄れていく。むしろ、「自分が越えていい線って、もっとあるんじゃないか?」というポジティブな越境が次々と起きていくのだ。

この空気感は、「誰がどこまでやるか」ではなく、「誰が価値を最後まで届けきれるか?」という視点に基づいた“オーナーシップ起点”の役割設計にも現れている。

成瀬VPoE という肩書きではあるけれど、採用も、チームの文化づくりもやります。「ここまでが自分の仕事」という感覚は正直ありません。“自分だからこそできる部分”に対して責任を持ちたいと思っているだけなんですよね。

こうした越境行動とオーナーシップの文化は、AIが加速度的に進化する時代において、Cloudbaseが発揮している“人ならではの非代替性”にもつながっている。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

定型業務やナレッジの集約は、AIや自動化でどんどん代替されていくだろう。現に、Cloudbaseでも社内では強度高くAIが活用されているとのこと。しかし、同社のように「異なる領域や文脈をつなぐ」「前提を問い直す」「まだ言語化されていない価値を拾いにいく」といった動きは、人間の認知的な柔軟性がなければ実現できない。

石原今のCloudbaseは、“決める人”がどんどん増えているんです。日々、意思決定の数がとても多く、「自分が決めたほうが早いし正しいよな」と動ける人が増えつつある。これはMVが判断軸として根づいているからだと思います。

まさに、Unlockの実践──個人が複数の領域を担いながら、挑戦と責任を“自分ごと”に変えていく。こうした日々の越境の積み重ねが、AIでは置き換えられない組織の“体温”を生み出している。

Cloudbaseの成長を押し上げているのは、戦略やリソースといった目に見える要素だけではない。その根幹にはMVという揺るぎない土台があり、その上に、職能を越えて動く姿勢や強いオーナーシップ、そして簡単には真似できない個々の力が重なり合っている。

そうした“生きた強さ”があるからこそ、同社の事業は成長し続けていくのだ。

40名規模で始動する「ななころチーム」と次なる成長へ

ここまで読んだ読者ならお察しの通り、Cloudbaseには、MVを妥協しない“濃い”カルチャーがある。

MVを徹底して運用し、そこから逸脱しないことを前提とした経営判断や組織運営がなされている。その空気感は、読者によって「合う・合わない」が分かれるかもしれない。

だが、それこそがCloudbaseの“強さの源泉”である。

「このカルチャーに惹かれるか」「MVを判断軸にして働きたいと思えるか」。

そうした問いに対して、自分の言葉で応えられるかどうかが、参画の判断軸となる。採用においても、Cloudbaseは「スキルや肩書き」より「想いやスタンスに共鳴できるか」を最重視している。石原氏は、「勝ち馬に“乗る”人ではなく、一緒に“勝ち馬にする”人と働きたい」と語っており、そうした価値観は社内に深く浸透している。

2025年8月時点で、社員数は約40名。MVの再定義から1年半が経ち、組織は本格的な拡大フェーズにある。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

経営体制も進化し、一般的な「経営陣」という名称をあえて“七転び八起き(ななころ)チーム”と呼ぶ新たなボード体制が始動した。

この名称には、「まずやってみる。転んでもまた立ち上がって挑戦する」という、変化の激しい時代に求められるスタンスをチーム名に込めたという背景がある。既存の言葉(ex:経営陣)を使うと意味がぶれやすいという観点から、あえて新たにネーミングされたものだ。実際、社内ではこのチームの略称として「ななころチーム(七転び八起きの略)」と呼ばれ、挑戦に失敗しても「ないころ!」と呼び合う独特の文化がある。これは“ナイス転び”、つまりチャレンジそのものを称え合う合言葉となっている。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

そして、この「ななころチーム」のボードメンバーには、VP of Strategyとして谷口 洋斗氏も新たに加わった。同氏はディー・エヌ・エーでエンジニア〜M&A〜VC投資を経験し、10XではCxO直下の経営企画として活躍していた人物だ。今後は彼が中心となり、Cloudbaseの次なる戦略や事業構想を描いていく予定だ(谷口氏の視点は、次回記事で詳しく取り上げる予定である)。

Cloudbaseのようなスタートアップがなぜ、これほど強い組織を築けているのか──。

その背景には、MVを体現するメンバー、現場のミドルマネジメント、そしてプロダクトの可能性を信じて支援するステークホルダーの存在がある。

とりわけ、創業初期から現場に伴走してきたDNX Venturesの新田 修平氏は、Cloudbaseが挑む事業領域そのものについて、こう語っている。

Cloudbaseは、AIやDX全盛の時代にクラウドセキュリティという重要な基盤となるサービスを提供しています。まさにこれからの時代に則したテーマ。大企業を相手に、高付加価値かつ社会的意義のある仕事ができる環境は、チャレンジングでありながらも、強くやりがいを感じられる場だと思います。

FastGrow過去記事より抜粋

DNXとCloudbase対談にみる、起業家と投資家が紡ぐ“With”な関係

MVは“掲げて終わり”ではない。

代表の岩佐氏が「バリューの話題が出ない週はない」と語るように、それはむしろ「使い込まれ、磨かれていく道具」であり続けている。

だからこそ、Cloudbaseは“完成された組織”ではなく、今まさに変化の渦中にある。

FastGrowとしても、これまで数多くのスタートアップを取材してきたが、Cloudbaseほど“強い生き様を持ち、組織の一貫性を保ちながら成長している企業”は稀有であると感じている。

読者の中で、「このカルチャーに自分も惹かれる」と感じた方がいるならば、きっと相性が良いはずだ。

Cloudbaseの事例が示すのは、「カルチャーは投資対効果を生む」という新しい経営の可能性である。MVを判断軸として徹底運用することで、急拡大フェーズでも一貫した意思決定と迅速な行動を両立できる。これは、多くのスタートアップが直面する「成長と組織力の両立」という課題への、一つの解答と言えるだろう。

提供:Cloudbase株式会社

こちらの記事は2025年08月28日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

最高の仲間が集結する震源地で、さらなる高みへ──Bet AIを掲げるLayerXに参画した元ラクスル福島氏の覚悟

- 株式会社LayerX 上級執行役員 COO 兼 バクラク事業CEO

なぜ“東京の視座”を説くDNXが、京都のランプに賭けたのか?──起業家・河野氏の「変化率」と、SaaSの死の谷を越えた「素直さ」

- 株式会社ランプ 代表取締役

パートナー経由で月200件超の導入、SaaS爆伸びの仕組みを生んだ“OEM”とは?「地方金融」というチャネルをフル活用する、Leafeaのユニークなプロダクト戦略

有力VC3社が2度の投資実行。エンプラに支持されるESG・サステナビリティ開示SaaSのシェルパ・アンド・カンパニーに、WiL、グローバル・ブレイン、ジェネシア・ベンチャーズが徹底支援する理由

- シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役CEO

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

- 株式会社InsightX CTO