信頼と協創で“新たな社会価値”を創造──電通総研の営業職が目指すものとは

Sponsored「営業」と聞くと、決められた製品を提案すること“だけ”だと思う学生が、未だ少なくない。君もそう感じてしまってはいないだろうか?だとしたら、それは思い込みかもしれない。

「営業」とは、多くの日本企業において、事業成長を牽引する重要な役割だ。だからこそ、多くの企業の営業現場で「どう売るべきか?」はもちろんのこと、「売るというよりも、そもそも○○を考えるべきでは?」という議論が、数十年にわたって蓄積され、試行錯誤が繰り返されてきた。その歴史や実態を知らずして、就職活動がイメージ通りに進むことはないだろう。今すぐにその解像度を高めるアクションをとってほしい。

特に、今回取り上げる電通総研(旧:電通国際情報サービス。通称“ISID”)の営業統括本部が担うのは、これまで多くの営業担当者が追求してきた、一つの理想の「営業」の形と言えそうだ。

同社の営業職は、顧客との関係性を構築し、顧客の事業や業界構造を深く理解し、まだ顧客すら言語化できていない課題を顧客とともに見つけ出すことから始まる。そして、その解決策を描く構想段階から実装までを伴走するのだ。顧客、社内関係者、グループ会社、パートナー企業──多様な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していく存在である。

そして、こうしたアプローチをさらに強化すべく、同社では2025年に営業統括本部が新設された。従来の事業部制から全社横断体制へと変革し、全社の知見や技術力を最大限活用できる仕組みを整えたのだ。

本記事では、営業統括本部を牽引する執行役員・中田 規子氏と、現場で奮闘する若手〜中堅営業3名への取材を通じて、「電通総研ならではの営業の魅力」を解き明かす。

これから就活を迎える学生はもちろん、「営業は選択肢にない」と思っている若手ビジネスパーソンにとっても、自身の市場価値を高めるキャリア観を見つけられるのではないかと思う。

- TEXT BY TAKUYA OHAMA

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

短期間で売るだけではない。長期的な“関係性”を積み重ねる電通総研の営業スタイル

「営業と言うと、ひたすら製品を売るだけのイメージがあるんですよね…」

学生がこのような感覚を持ちながら就活を進める場面をFastGrowもしばしば見聞きするが、非常にもったいないことだ。ぜひ、そんな営業像とは大きく異なる営業スタイルを体現している実態を知り、その感覚を大きくアップデートしてほしい。

2018年新卒入社の小澤氏は、電通総研の営業として取り組む「長期的な関係構築の価値」を実感している。

小澤世の中の営業の中には、あるお客様に製品を売ったらまた次のお客様へ、と短期間で結果を求められることが少なくないと思います。しかし、電通総研は中長期間で一つのプロジェクトを進め、その解決が同じお客様の次の課題解決への提案へとつながっていくことが多いです。

私が新卒2年目から担当している製造業のあるお客様においては、社長から現場の方まで100名以上の方にお会い、様々なプロジェクトをご支援してきました。これは、同じお客様との長期的な関係性を重視する電通総研だからこそ実現できている営業スタイルだと思います。

小澤相手を知り、顔をイメージできるからこそ、単なる「製品紹介」ではない説得力のある提案ができる。例えば、複数部門から課題を聞いた上で「御社の○○部門の△△さんが同じ思いをお持ちです」、「将来的には連携した活動をご提案したいです」といった、自分だからこそのストーリーを語れることが、電通総研の営業の特長だと考えています。

この長期的な関係構築が可能になる背景には、もちろん高いレベルでの数字目標がありながらも、四半期ごとの短期成果よりも顧客との信頼関係の深化そのものが評価される仕組みがある。

前職が金融機関という遠山氏(2023年中途入社)は、転職当初、電通総研の営業スタイルに驚いたそうだ。

遠山電通総研の営業は、お客様がまだ言語化できていない課題を一緒に掘り下げるところから関わります。初回の打ち合わせではお客様の現場に足を運び、実際の業務フローや社員の方の声に耳を傾けます。

「本当に解決すべき課題は何か?」を徹底的に議論し、お客様自身も気づいていなかった本質的な問題を明らかにしていくんです。

遠山氏が担当した金融機関向けのプロジェクトでは、半年近く顧客とディスカッションを重ねた。結果、当初顧客が持っていた要望とは異なる段階的なシステム導入のアプローチを提案し、最終的に顧客からは「たしかに効果的な解決策になりそうだ」という評価を獲得した。

この「課題提起から入る営業」が電通総研では可能な理由──それは、営業職の職務範囲の広さにある。電通総研では製品知識の習得に加えて、担当する業界の市場動向分析や顧客企業の事業構造の詳細把握まで、営業の仕事として位置づけられているのだ。執行役員の中田氏は、30年の営業キャリアを振り返りながら以下のように説明する。

中田お客様のサービス向上や業務改革に貢献したいという思いで営業活動を続けてきました。どういう仕組みをご提供すれば、お客様企業、そしてその企業の先にいるお客様にも喜んでいただけるのかを一緒に考え、つくり上げていく。これは、電通総研の営業として大きなやりがいを感じてきたことの一つです。

また、中西氏(2018年新卒入社)が語る「巻き込み力」は、この営業像を象徴するものだ。

中西必要に応じて、社内のエンジニアや他部署、場合によっては電通グループ全体から関係者を巻き込みます。お客様への提案やプロジェクト全体の成功に向け、“調整役”として業務を推進していくのが、電通総研の営業ならではの役割だと思います。

この巻き込み力を発揮できる背景には、営業がエンジニアやコンサルタントと連携し、プロジェクトの企画段階から多職種でチーム編成される体制がある。

こうした営業スタイルから読者が学べるのは、「製品知識+業界理解+長期関係構築」の組み合わせが営業としての差別化要因になるという点だ。単に製品を覚えるだけでなく、顧客の業界構造や中長期戦略まで理解することで、提案の質と継続性が格段に向上していく。

「なるほど理屈はわかった。では、実例は?」──ここからはそんな読者の声に応えていこう。

顧客の業務課題解決に向けて、時には担当製品・領域を超えて提案

新卒2年目の時に中西氏が担当したRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:業務自動化ツール)導入プロジェクトは、まさに好例だ。顧客からの最初の依頼は「RPAを導入したい」というものだった。

中西「RPAを活用したい」という前提でスタートしたプロジェクトでしたので、まずは「導入成果が出る適用範囲はどこか?」をお客様と共同で決めていくことが必要でした。

想定されていた業務プロセスにおいてもRPAの活用は可能でしたが、成果として出せる効果は限定的でした。また、現場への適用を広範囲に一気に進めてしまうと、お客様側の負荷が高くなる問題点もありました。

そこで、お客様の運用全体を見渡し、人手や工数の負担が大きい業務へ段階的にRPAを適用した方が効果が高いのではと考え、提案しました。

中西氏は、検討過程では顧客側の希望する方針である「RPA導入」も尊重しつつ、現場の業務課題に根ざした改善策を探ることに注力。ツールも特定製品に縛られず複数ベンダーから情報を集め、実運用でのフィット感も含めて比較検討した。結果、半年近くの期間を経て合意形成に至る。まさに、「製品知識+業界理解+長期関係構築」による結果である。

さらに、自社だけで解決できない課題に対しては、電通グループを巻き込むことがある。この点においては、小澤氏が担当顧客の広報部門と接点を持った際の経験が参考になる。

小澤通常、私達が接点を持つのはお客様企業の設計開発や生産の現場、そしてIT部門の方々です。ITは当社の専門領域ですが、お客様との関係性を築いていくうちに、自分が○○社(お客様)の専門家でもあるという自負が芽生えていました。

そんなときにお客様の広報部門の方とお話をする機会があり、僭越ながら業務の課題感を聞かせていただきました。現在はその解決のために電通グループ内の広告・クリエイティブの専門家も巻き込み、新たなご提案を始めている最中です。

このように、電通総研の営業は電通グループ全体のネットワークも活用し、顧客の課題解決の幅を広げている。最近では地方自治体や官公庁に対しても電通グループと共同でアプローチするケースが増えており、同グループに所属している強みを存分に発揮している。

中田私たちはまず、お客様の業務課題や運用を起点にソリューションの選択肢を整理します。特定の製品やサービスに限定せず、お客様の課題にフィットするものを組み合わせて提案できるのは、電通総研ならではの強みです。営業統括本部が設立され、これまで以上に柔軟に各領域の専門家を巻き込み、お客様に提案ができる体制が整い始めています。

なかには、“顧客の声”が新たなソリューションを生み出す源泉になることもある。自社製品である会計ソリューション群『Ci*Xシリーズ』*は、導入現場での要望や改善点を吸い上げながらつくり上げたソリューションだ。現場の声を反映しながら機能を拡張してきた結果、幅広い業種・業務に対応できる製品になっており、「長年、お客様と向き合ってきたからこそ実現できたものです」と中田氏は語る。

*『Ci*Xシリーズ』とは、経費精算、単体会計、資金管理、連結会計等、会計周辺業務を一つのプラットフォームで統合できる経営基盤システム

製品起点ではなく、顧客の課題起点でソリューションを提示する。こうした事例から、電通総研の営業が創出する価値のユニークさを感じられるのではないだろうか。

すべては価値提供を最大化するため。

事業部制を撤廃し、営業統括本部スタート

そして、こうしたより幅広い顧客課題に対応できる営業を、さらに全社規模で実現するために電通総研が選択したのが今回の組織変革だった。

電通総研は2025年1月、これまで6つの事業部に分かれていた営業機能を「営業統括本部」に統合。この背景には、顧客に幅広い価値提供を行うという狙いがあった。

中田2024年の設立49年目で、社名を電通国際情報サービス(通称:ISID)から電通総研へと変え、節目として50年目から統括本部制に移行しました。これは全社の営業力をさらに引き出し、高めるための改革です。

従来の営業は、自部門中心の提案に留まりがちになることもあった。他事業部の強みを活かすにしても、個人の努力に頼ることが多かったのだ。しかし、この統括本部化によってその壁は取り払われ、全社のケイパビリティ──6事業部が持つ全ソリューション・専門知識を誰もが活用できる状態となった。

中田営業がすべてを自分一人で抱える必要はありません。お客様の課題に最適な解を見つけたら、自部門に限らず全社のリソースを組み合わせて提案する。それを当たり前にするのが、本部制移行の最大の目的の一つです。

小澤今回の組織変革は絶好のチャンスだと感じました。これまでの営業経験上、「お客様側で組織改編があると、お客様の社内で新しいプロジェクトが生まれることが多い」とわかっていたためです。

そこで、当社で半導体領域に特化した営業ワーキンググループを立ち上げる提案を用意し、役員にプレゼンテーションしました。結果、嬉しいことに無事、承認をもらうことができました。

実際にワーキンググループを立ち上げてからは、社内のあちこちから「この案件を一緒にやらないか」「小澤さんに担当してもらえないか」「半導体関連のイベントに出展しないか」と声がかかるようになった。小澤氏は、「自分が仕事をつくり出す起点となる面白さを日々実感しています」と笑みを見せる。

もちろん、こうした変化は中堅層にも波及している。金融業界担当の遠山氏は、社名変更と統括本部化の相乗効果をこう語る。

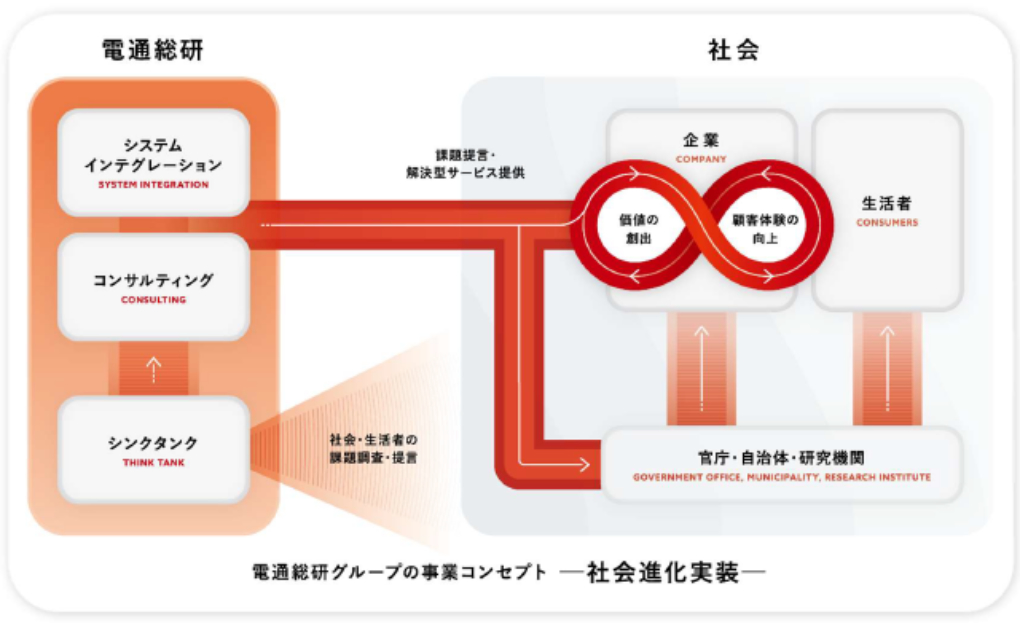

遠山電通総研は、システム開発だけにとどまらず、シンクタンクとしての調査・分析力や、コンサルティングによる課題解決力も兼ね備えた企業です。統括本部化によって営業組織に集まる情報量が飛躍的に増え、他部門の技術や人材の情報もリアルタイムで把握できるようになりました。

結果、お客様からは、単なるSIer(システムインテグレーター = システム開発会社)ではなく、お客様の事業や社会の課題を一緒に考え、解決に導くパートナーとしての期待の声を多数、頂くようになっています。

中西たしかに、これまでは事業部の壁でソリューションを届けにくかったお客様もいました。しかし、営業統括本部の設立により、私自身は専門外だったプロジェクトにも同行できるようになるなど、お客様との接点が一気に広がったと感じています。

例えると、各事業部の精鋭が集まったオールスターのようなチーム編成になり、ここから新しいソリューションやサービスを生み出せる可能性にわくわくしています。

こうして電通総研は、構想から実装までを一気通貫で担う体制を整えた。この大規模な組織変革が若手営業にもたらすのは、「自分が変化の起点になれる」という実感だ。特に、小澤氏のワーキンググループ立ち上げのように、組織の変化を読み、自らアクションを起こし、周囲を巻き込んで新しい価値を生む──これは従来の「製品を売る営業」では得られない体験である。

統括本部化によって、電通総研の営業は全社リソースを駆使できるようになり、より幅広い価値提供が可能となったのだ。

半導体、データ基盤、金融インフラ、公共政策。

自らの手で社会にインパクトを与える

では、電通総研の営業は実際にどのようなプロジェクトを手がけているのか。

彼ら彼女らが生み出すインパクトは、生活や社会の仕組みの奥深くまでつながっている。ここでは、その臨場感をよりリアルに感じてもらうべく、具体的なエピソードを見ていこう。

小澤最近、とある消費者向けのデジタル製品が大きな話題となっていますが、その中に搭載された半導体デバイスの製造には私が担当するお客様が関わっています。

そのお客様は、電通総研が提供するコンサルティングやITシステムで、よりよいものづくりに取り組まれています。しかし、当社はお客様の経営基盤や、その根幹となる事業を裏で支援しており、我々の名前としては表に出ないものが多いです。その意味では我々は「黒子」かもしれませんが、自分の関わった仕事が形を変えて生活の場に届き、目の前で動いている──その瞬間は本当に嬉しかったですね。

この“自分が生み出した価値が社会に伝播していく感覚”は、データ分析基盤の構築プロジェクトに関わっている中西氏にも共通して存在する。

中西グローバルに展開する商社のお客様では、拠点ごとにデータがサイロ化(システム・データなどが他と断絶し、横の連携や情報共有が滞る状態)していることが少なくありません。電通総研は、そのデータを“全世界・一気通貫”で見られる基盤をご提供しました。

結果として、お客様はAIを活用した売上予測や需要予測が可能になり、お客様にとって新たなビジネスチャンスも生まれました。当社のIT技術がなければ、目の前に存在している製品が日本では流通しなかった可能性があったと思うと感慨深いです。そう考えると、私たちの仕事の先には計り知れないインパクトがありますよね。

その他、地域経済を下支えする金融インフラの分野にも、同社の営業は携わっている。遠山氏は、金融機関の顧客向けに、同顧客のサービスを活用するユーザーとの接点をデジタル化するといった取り組みを担当している。

遠山私は現在、地域の中小企業や個人事業主の皆様と金融機関をつなぐ「法人ポータルサイト」や、金融機関の顧客情報を一元管理し、適切な対応や提案につなげて企業利益を最大化するための「CRM(顧客管理システム)」などをご提案しています。

前者は、地域の事業者様と金融機関を結ぶ重要な接点の一つになっており、私は間接的ではありますが地域経済を支える役割を担っています。こうした仕組みに関与できることは、社会的意義が高いと感じます。

さらに、公共施策のIT基盤構築も電通総研の営業のフィールドだ。

中田我々は、企業だけではなく、官公庁、自治体、公共団体もサポートしています。

公共系の場合、制度開始までの短い期間で要件を整理し、多くの人が問題なく使えるシステムを提供しなくてはなりません。そのためには、業界や業種の壁を超え、様々な利害関係者の行動変容を促し、持続可能な社会の仕組みづくりを行う。これによって、行政×企業×住民など「三方よし」の未来型共創モデルの構築を目指しています。

こうした公共施策に関する取り組みは電通グループとのコラボレーションであることが多いですが、当社がプライム(直接顧客から依頼を受けること)としてプロジェクトを推進することも多々あります。

提供:株式会社 電通総研

社会の基盤となるシステムを構想し、社内外を巻き込み、実装まで責任を持つ。これが電通総研の営業のリアルだ。

これらの事例に共通するのは、営業担当者が「顧客の先にある社会」まで見据えて仕事をしていることだろう。半導体、データ基盤、金融インフラ、公共政策──いずれも最終的な受益者は一般消費者や地域住民である。

顧客企業との接点を通じて、自らの提案が社会全体にどう波及するかを肌で感じる。企画書や戦略資料では見えない、実装の現場に立ち会うからこそ実感できるものがある。電通総研の営業職は、まさに読者が望む“社会インパクトの創出者”として貢献しているのだ。

営業で培う課題発見力や調整力が、市場価値を向上させる

とはいえ、「正直、今の時点ではまだ営業としてのキャリアは考えられていない」という学生が少なくないこともわかる。そんな読者に対し、ここではその魅力ややりがいを惜しみなく伝えたい。

中田営業活動を通じて培う人と人とのつながりは、私は財産だと思っています。なぜなら、このつながりが新たなビジネス機会や課題解決の糸口になることが多いからです。若いうちから多くの人と出会い、人生の先輩方から直接お話を聞ける機会がある。これは営業ならではの恩恵です。

ある時、営業職希望の新入社員に志望動機を尋ねた際、「経営者を始めとした優秀なビジネスパーソンに会って、周囲よりも早く成長できると思ったからです」と答えたんです。私は「素晴らしい考え方ですね」と賛同しました。なぜなら、他職種では管理職にならないとそうした機会を得ることが難しい場合もあると思うからです。

もちろん、営業を通じて得られるスキルや市場価値についても触れておこう。この点は、今まさにそれらを得ている現場メンバーたちの声が、読者にとって説得力あるものとなるはずだ。

小澤電通総研の営業で得られるのは、お客様がまだ気づいていない本質的な課題を見抜き、それを定義し、解決策を提示して動かしていく力です。これは、業種や職種を問わずどこでも求められる“ポータブルスキル”とも言えるでしょう。

入社一年目からエグゼクティブクラスのお客様とも一人で向き合い、頭をフル回転させて価値を出していく。こうした鍛錬を日常的に積み重ねていくことで、若いうちから自身の市場価値を高めることができるのではないでしょうか。

中西私からは調整力や関係構築力を挙げたいです。お客様には予算やスケジュールの制約があり、当社側には人員リソースや方針の制限がある時がほとんどです。そんな時、お客様と社内両方の状況を踏まえ、全員にとって最適な着地点を探る必要が出てきます。

当社のアカウント営業*の場合、アカウントプラン(長期的なお客様の未来を描き、実現に向けたアプローチ方法の計画)を設計し、どのように社内外の関係者を巻き込んでいくかをデザインしていきます。その際に求められる、全体最適の視点でものごとを調整する力は、この先どんな仕事においても役立つと思います。

*“特定の顧客に対して様々なソリューションを提案”する電通総研の営業を指す。なお、相対する同社の営業として、“特定のソリューションを様々な顧客に提案”する「ソリューション営業」も存在する。

こうした力が身につく背景には、電通総研独自の文化がある。

遠山当社は、失敗を咎めるのではなく、大きな挑戦を後押ししてくれます。日々、高い目標を達成している前提で、自分がやりたい挑戦を尊重してくれる文化が魅力的です。心理的安全性があると言いますか、良い意味で“空気の軽さ・柔らかさ”を感じます。

中西わかります。逆に挑戦しない方が指摘されますよね。年次や経験の差で尻込みせず、「こうした方がいい」「これはやめた方がいい」と思ったら必ず声を上げることを求められます。

小澤私も日々、ストレッチすれば達成できる目標に対し、良い緊張感を感じています。私の場合は自身の売上目標と並んで、「どれだけ新規のお客様にアクションできたか」も評価項目に設定してもらっています。

その上で、マネージャーは私の目標達成に向けて積極的に社内外のキーパーソンをつないでフォローしてくれています。こうした惜しみない支援が得られる環境は、ありがたいですよね。

彼ら彼女らのコメントから浮かび上がるのは、従来の「製品を売る営業」を大きく超えた職種としての、営業の可能性である。

技術が進化し、「AIの台頭であらゆる仕事が代替される」と叫ばれる昨今だが、複雑な顧客課題の解決や、多様な関係者との調整、関係構築といった高難度な業務は、人×営業が担い続けるもの。そしてこれらを推進するスキルは、あらゆるビジネス領域で求められるポータブルスキルでもあるのだ。

数字では測れない価値がある。

今こそ「ふみだせ。はみだせ。」

いかがだろう。ここまで話を聞けば、営業という仕事に対するイメージが変わってきたのではないだろうか。

顧客の課題や構想段階から関わり、社内や社外(電通グループなど)の専門人材を巻き込みながら、形のないアイデアを、社会に届ける仕組みにまで仕上げていく。この一連のプロセスを日常業務として担える企業は、決して多くない。

そして何より、営業統括本部が設立されてまもない“今”だからこその魅力があるのだ。

中田今回の統括で、社員全員が持つ知見や解決策を、自身が担当するお客様の枠を越えて活用できるようにしたいと思っています。自分の担当領域に閉じず、広く可能性を試していけるチャンスです。

小澤当社では今まさに、これまで築いてきたお客様との信頼関係や営業経験を基盤に、それらの発展に向けて周囲と幅広く連携することが推奨されています。そんな今だからこそ、思い切ったアクションが起こせますし、起こすべきだと感じています。

中西事業部の垣根がなくなったことで、これまで接点のなかった分野のお客様や、社内のエンジニアともよりスムーズに連携できるようになりました。多様な関係者の声を聞き、最適な解決策を探る機会が格段に増えています。こうした変化のタイミングにある環境を楽しめる人こそ、これからの電通総研で力を発揮できるはずです。

遠山改めてにはなりますが、社名変更や体制刷新によって、お客様からの期待値が上がったことを肌で感じます。幅広い領域でソリューションを提案できる分、求められるレベルも高くなる。だからこそ、好奇心を持って社内外の新しい知見に触れ、自分の提案に生かしていきたいと思う人に来てほしいですね。

電通総研の営業が提供するソリューション、そしてその価値は、社会の広範な領域に届く。生活でも利用するエレクトロニクス製品の開発・生産のデジタル支援から、全国規模の制度設計、地域経済を支える金融基盤まで──その規模も分野も多岐にわたることがわかった。

中田多くの人が日常で使う仕組みに携わるやりがいは、数字では測れない価値があります。ぜひ、その魅力を確かめにきてください。

営業統括本部という新体制のもとで、全社のリソースを駆使して顧客の課題解決に挑む。ここで得られるスキル経験、そしてやりがいは、十二分に伝わったはずだ。

FastGrowとしても、今回の取材を通じて強く感じたのは、電通総研の営業職が製品提案にとどまらず、顧客の課題を起点に社会全体を俯瞰し、多様な関係者を巻き込みながら価値を創造していることだった。

こうした仕事に魅力を感じる読者や、自分の成長と社会貢献を両立させたいという想いを持つ読者にとって、電通総研の営業職は理想的な選択肢の一つと言えるだろう。

もし、ここまで読んでもまだ一歩踏みだすことに躊躇う読者がいるのなら、その背中を押す意味で、電通総研の50周年を迎えるにあたってのスローガンを紹介したい。

「ふみだせ。はみだせ。」──

さあ、あなたはどうする?

こちらの記事は2025年09月26日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。