【独自解剖】なぜI-neでは“未経験者”がヒットを生み、経営を担うのか?挑戦を「仕組み化」するメガスタートアップの構造を解剖

Sponsored「BOTANIST(ボタニスト)の会社」と聞いて、どのような印象を抱くだろうか。名だたる大企業が鎬を削るヘアケア市場に、株式会社I-ne(以下、I-ne)が彗星のごとく登場し、数々のブランドをヒットさせたことを瞬時に思い浮かべる読者も、今や少なくないはずだ。

上場後5期連続で売上高を成長させており、その成長率は平均約16%と二桁成長ペースを続けている。『BOTANIST』に加え『SALONIA』『YOLU』という3ブランドがそれぞれ年間100億円を超える売上高を創出しており、他にも新たな成長エンジンとなるブランドの立ち上げペースを加速させている。こうしてマルチブランド戦略でさらなる成長を追い求め続ける、メガスタートアップの代表格である。

しかし、その華々しいイメージの裏側では、数々の挑戦と失敗、葛藤があった。かつては組織の崩壊寸前にまで追い込まれ、理念の欠如が深刻な経営課題となった時期もある。成長の裏にある負の遺産を一つひとつ乗り越えてきたからこそ、今もベンチャーマインドが溢れ、成長力の強いI-neへと進化したのだ。

では、I-neをそれほどまでに力強く成長させ続ける原動力とは、いったい何なのだろうか。苦渋の日々を乗り越え、さらなる成長へと加速するI-neの本質的な強さを、言葉で表現することはできるだろうか。

FastGrow編集部は2025年5月、経営・現場のキーパーソンたちへの独占取材を実施。失敗を前提に挑戦できる構造、未経験者が力を発揮できる育成文化、「3打数1安打(※特定カテゴリにおいて)」という打率を支える戦略の全貌を明らかにしようと試みた。

その中で、私たちは確信した。I-neは、やはり、ただの“BOTANISTの会社”ではない。

2025年7月時点で社員数400名・年間売上450億円にまで拡大しつつも、貪欲な成長を続けるこの会社をかたちづくるのは、「未知と向き合う柔軟さと覚悟」という独自のベンチャーマインドだ。

その真価について、具体的なエピソードの数々を踏まえ、全5章構成で紐解いていく。

目次

- 【セクション1/5】崩壊寸前から、フルスイングし続けて結果を出す挑戦者の集団へ──I-neの変貌と、野心的な目標を知る

- 【セクション2/5】「1→10」の経験を昇華して「0→1」へ──挑戦者がアクセルを踏む瞬間

- 【セクション3/5】「羅針盤」も、ベンチャーらしく創り出せ……!──現場と共に挑戦を推進するI-ne流FP&A

- 【セクション4/5】「挑戦は文化であり、構造である」──I-neに根づく成長の仕掛けとは?

- 【セクション5/5】まっさらな視点が、イノベーションを生む――未経験から始まる物語

※本記事は、ななめ読みで約10分、詳細な情報まで読み込むと約25分ほど必要な、深く長い記事コンテンツとして制作しました。もし、効率的に情報や学びを得たいのであれば、ぜひご自身で普段使いしているAIツールを活用し、自分向けの要約をしてみることをおすすめします。本文をAIに読み込ませ、「○○職の私向けに要約して」などと指示するだけで、短時間で主要なポイントを把握でき、新たなインサイトを得られるでしょう。まだ生成AIを使いこなせていないと感じるのであれば、新たに使い込む一つのきっかけになれば幸いです

- TEXT BY YUKI YADORIGI

- EDIT BY TAKASHI OKUBO

崩壊寸前から、フルスイングし続けて結果を出す挑戦者の集団へ──I-neの変貌と、野心的な目標を知る

『BOTANIST(ボタニスト)』『SALONIA(サロニア)』『YOLU(ヨル)』。いまやその名を知らぬ人は少なくない、人気ブランドの数々。それらを世に出した上場企業と言われれば、盤石な企業を誰もが想像するだろう。

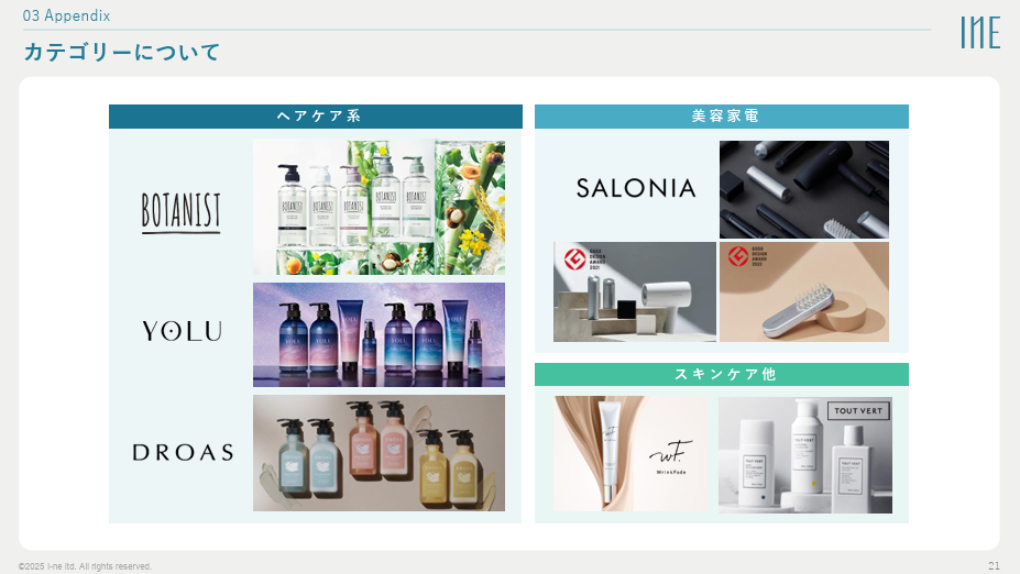

これまでに複数領域でいくつものブランドを展開してきている(出典:株式会社I-ne< 2025年12月期 第1四半期決算説明資料 >)

確かにI-neは、ヘアケアを中心とした美容領域の新鋭ブランドを数多く世に広め、飛躍的な事業成長を続けてきた。リード文でも示した通り、上場後5期連続で増収、営業利益ベースで増益を続けている。年間売上高は2024年12月期で450億円、2025年12月期の予想は520億円とさらなる大きな成長を目指す。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

また、Social Beauty Project(SBP)と名付けた「ブランド・商品・企業活動を通じて社会・地球に貢献する取り組み」も、同社の大きな特徴だ。事業の非連続成長と両立させることに成功している点は、何よりも注目に値する(本記事の中心の話題ではないため詳細は割愛する。気になる読者は、 同社の特設ページ を訪れ、詳細に確認してほしい)。

こうした独自のメガスタートアップ像を実現するため、「MISSION実現を志す能力密度の高い組織」を目標に掲げ、中期経営計画達成に資する組織風土・カルチャーの醸成と、人材が活躍できる環境づくりに注力してきたのだ。

こうした数々の魅力を知った採用候補者は、面接で「上場企業で有名なブランドもあって、組織づくりもしっかりしていますよね」と表情を緩ませる。今のI-neの姿から、多くの候補者は“安定”を想像するのだろう。そう、それは決して間違っていない。しかし、この確かな土台を築き上げるまで、I-neは血のにじむような努力を重ねてきた。

おそらく多くの読者は知らないだろう。I-neが組織崩壊の危機に瀕した時代があることを。売れる仕組みが整わないままブランドを乱発し、現場は疲弊。理念なき拡大戦略の果てに、不良在庫が積み上がり、社員の3割が去った。

社長の大西氏は苦しみの渦中にあった当時を振り返り、こう語る。

大西創業から100人までは阿吽の呼吸で連携できていた組織が、300人の大台に向けて急成長するにつれて制御できなくなりました。それもそのはず、300人の組織が動く仕組みもなければ、中長期の経営戦略も不明確だったのだから。何より私たちには、経営や人材育成の芯となる理念がありませんでした。

組織崩壊が目前に迫り、理念なき企業成長がいかに脆いものかを痛感したからこそ、理念を中心に据えた大々的な組織改革に踏み切り、挑戦する人材が活躍できる仕組みと文化を創り上げてきました。その結果が今の事業成長と、組織全体に浸透したポジティブな空気感につながっているのだと思います。

詳細はこちらのnoteでも細かく語られているので、参照いただきたい

これまでに各ブランドの現場で躍動してきた小林麻美氏・小林禎亮氏の二人も、それぞれの失敗を生々しく振り返ってくれた。

小林(麻美)『BOTANIST』のブランドマネージャーに就任した当初は、なかなか思うような成果を上げることができず、自分の無力さを痛感して悩んでいた時期がありました。ときには「なぜ成長し続けなければならないのか」と自問することもあったほどです。

しかし、前向きに挑戦できるカルチャーが土台となって、今は、経営陣からのさまざまなフィードバックもギフトとして受け止めることができています。それは「幸せの連鎖(Chain of Happiness)」という同じ目標に向かい、互いをリスペクトし合える組織が育まれたからこその変化です。共に走り抜けるメンバーたちが信じて世に送り出す商品だからこそ、ヒットによって報われる。そう思えるようになりました。

小林(禎亮)ブランドを数十以上も展開するI-neでは、「3つに1つはヒットを生み出す(特定のカテゴリにおいて)」という生存戦略を掲げています。失敗を前提とした挑戦の土台をつくることで、打席に立つ現場メンバーが常にフルスイングできる状態を維持しているんです。

しかし、挑戦が単なる無謀な賭けになってしまってはいけません。メンバーがアクセルを全力で踏み込むためには、加速した先でどこに向かうべきか示す羅針盤が必要です。

その羅針盤のような役割を担うのは、FP&A(Financial Planning & Analysis)チームだ。率いる杉江徹郎氏は、現場で挑戦し続けるメンバーの姿を思い描きながら、自分も負けじとさまざまな挑戦をしてきたと振り返りながら語る。

杉江私が担っているのは、「大きな成長を続ける仕組み」の構築です。

挑戦のカルチャーやベンチャーマインドこそがI-neの特徴なのですが、それだけで大きな成長を続けられるとは限りません。メンバーが新しいことに挑戦した結果が振るわないとき、経営・財務などの側面から援護できる部分も多くあるんです。現場の皆さんの挑戦が空回りしないように、FP&Aチームはデータと戦略に基づいて、進むべき航路とリスクを示そうとしています。

とはいえ、私たちが「ファイナンスのチーム」として外からコミュニケーションするような雰囲気になってはいけないと考えています。

ブランドをつくる皆さんも、私たちコーポレート側のメンバーも、どちらも同じくらい強いベンチャーマインドを持ち続け、「今よりももっと難しい挑戦をするんだ!」と意識することが不可欠なんです。

そうして生まれる両者のレバレッジこそが、I-neの持つユニークな成長エンジンだと思いますね。

「3つに1つのヒット(※特定のカテゴリにおいて)」を狙い、挑戦し続けるI-neの強さの秘密とは何だろうか。次章ではI-neの挑戦を促す環境や組織がどのように設計され、どんな意思によって動いているのか。

先にまとめれば、この6つの要素が絡み合い、独自の挑戦環境がかたちづくられ、企業・個人のさらなる成長を生み出しているのである。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

ではここから、個々人のエピソードにも触れながら、具体的に見ていこう。

「1→10」の経験を昇華して「0→1」へ──挑戦者がアクセルを踏む瞬間

「3つに1つのヒット」

ビジネスとして考えれば驚異的な打率と言えるだろう。成功を支えるのは、幾多の失敗と成功の経験から磨き上げられた再現性のある「型」である。

この「型」は属人的な成功体験を指しているのではない。最も有名なのが、「IPTOS」だ。「Idea、Plan、Test、Online/Offline、Scale」という手順で精緻な売上予測を進め、ヒットブランドを再現性高く生み出し続けるための「型」として使われている。

社長の大西氏による、以下の解説noteでは、「直近22年1〜5月末 全ヘアケアブランド平均の予測精度は、なんと99.8%」という驚異の実績も示されている。詳細な内容に興味があれば、ぜひじっくりと確認してほしい。

だが、型さえあれば非連続的に成長する……という単純な話ではないことくらい、読者諸君もわかっているだろう。I-neが強い理由も、まさにこの点にあると言える。

型を活用しつつ、いかに一人ひとりが強い覚悟を持ち、失敗を恐れず挑戦し続けるか。上場後5年を経ても変わらず、むしろ強まるばかりのベンチャーマインドを深く探っていく。そんな実例を体現してきたのが、奇しくも同じ姓を持つ二人の小林氏である。

二人はI-neの事業が急拡大する中で、巨大ブランドをさらに成長させる「1→10」のスケールを担った中心人物だ。市場を席巻したブランドを、より多くの人々に届け、盤石なものにしていく。そのプロセスは、華々しく見える一方、数えきれないほどの試行錯誤と、時に痛みを伴う失敗の連続だった。

小林禎亮氏は、クレイビューティーという新機軸のもと生まれた「DROAS(ドロアス)」というブランドのマーケティングで、当時まだ誰も正解を知らなかったTikTokに着眼し、同ブランドの「1→10」のグロースを牽引した。

小林(禎亮)まだ黎明期というべき2020年に、TikTokでのインフルエンサーマーケティングに投資したことで、CPV(広告視聴単価)を大幅に削減しながら売上を2倍近くに伸ばすことができました。当時はまだ、TikTokが「Z世代向けの遊び場」として見られていた頃ですが、そんな“未知”の領域でも恐れず挑戦し、私たちのターゲットにも届ける効果があったことを証明できました。マーケティングとしての明確な成功事例などありませんでしたが、ある種の嗅覚でそこに賭けたことが、結果として成功につながったのだと振り返っています。

これは経験値から言えることですが、マーケティングにおいてロジックが導き出した答えがすべて正しいとは限りません。いわば商人としての嗅覚のような直感を働かせて意思決定すべき瞬間があります。TikTokマーケティングでの勝負ができたのも、その匙加減が活きたからだと思います。

小林麻美氏もまた、同社を代表するブランド「BOTANIST」のブランドマネージャーとして、同ブランドのリブランディングにおいてサステナビリティを主軸に据える大きな決断に踏み切った人物だ。

小林(麻美)BOTANISTは、私がブランドマネージャーに就任した頃すでに年間売上高が数十億円以上の規模になっていましたが、成長の踊り場を迎えていました。ここからどう伸ばしていけばいいのか、よりストレートに言えば、来年の売上をどう伸ばすか、まさに“未知”の領域で、頭を抱えていたんです。その答えが「サステナビリティ」なのか。迷わなかったと言えば、嘘になります。

「BOTANISTのブランド価値とは何なのか?」と、改めてチームメンバーと一緒にじっくり議論し、『BOTANISTの森』プロジェクトの一環である植林活動にも足を運びました。そのとき、「今日植林した樹木が育って、森になるのは、40年後」という話を聞いたんです。

ブランドを育むという活動に、生半可な気持ちで臨んではいけない──と痛感しました。40年後、いえ、100年後まで続くブランドを育むために、自然を愛する人が求めるBOTANISTの存在意義を信じ抜こう、と。たとえビジネスとして短期的な結果につながらなくとも、ブランドの価値を未来につなぐための決断を選びました。

その想いのもとリブランディングを断行した結果、ブランドは再び成長軌道へ。小売店の皆さんからも「I-neには、まさにこういうブランドを世に送り出すことを求めている」と評価いただいて、この方向で間違っていなかった、と改めて思いました。

ブランドを確固たるものにする「1→10」の挑戦。そこで培ったのは、ロジックと直感に支えられた決断力と、長年にわたり愛されるブランドを突き詰めることの重要性だ。数々のブランドを立ち上げてきたI-neだからこそ、成功と失敗から織りなされた重厚な感性がメンバー一人ひとりに養われ、それが組織力として息づいているのだろう。

そして、事業をスケールさせることの難しさと責任を誰よりも知るこの二人は、現在「0→1」のフェーズで新たな挑戦を始めている。このことが、まさにベンチャーマインドで成長を続けるI-neならではのエピソードでもある。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

小林麻美氏は大西社長の直下に新たに立ち上がった「新規事業開発室」で、柔軟剤の新ブランド「 ReWEAR(リウェア) 」の立ち上げを進めてきた。

小林(麻美)BOTANISTやSALONIAなどのヒットブランドを立ち上げてきた創業期のメンバーから、毎週ものすごく濃いフィードバックを受けながら議論し、いくつものブランドを同時多発的に立ち上げていく挑戦をしています。

特に印象的だったのが、最初のやり取りですね。このチームができる前に、『ReWEAR』という柔軟剤のブランドの立ち上げを準備していて、店舗への展開やプロモーションについてだいたいの形をつくっていました。そんな状況で、初めて大西から受けたレビューが「このコンセプトは、本当にBOSS(*)が求めているもの?戦略も、他社がやっているような流れからもっと差別化して考えることができるのでは?」といったものだったんです。

I-neはヘアケアブランドの企業としてはそれなりの知名度になっていますが、柔軟剤はまだ挑戦の実績の少ない領域です。なので、むしろ創業初期フェーズの取り組みに近い立ち上げ方を考えたほうが良いのでは?とのことだったんです。I-neらしい最上志向をインストールされて、非常に納得感も強かったので、コンセプトも戦略も、チームで改めて考え直し、180度転換しました。

発売を数カ月も前倒しすることにして、プロモーション戦略の大きな切り替えを行いました。今まさにこの挑戦中で、どのような成果につながるか、ドキドキしながら見ています。

このような厳しくも具体的なフィードバックが続く日々で、多角的な視点やプロフェッショナルな姿勢を直に学びつつ、ブランドを立ち上げる道筋を描けていると感じています。

*……I-neはコンプライアンスポリシーにおいて「お客様を『BOSS』と呼んでいます」と公表している。このポリシーにも紐づく形で、8か条で定めるクレドの一つ目を「ボス目線」としている

※ReWEARの立ち上げは日経クロストレンドでも特集されたので合わせて参照してみてほしい

一方の小林禎亮氏は自らキャリアチェンジを強く望み、現在は子会社EndeavourのCOOを務めている。同社は2023年設立ながら、すでにスキンケアや機能性ティーなど5つのブランドを立ち上げている。I-neで経験してきた「ブランドを育む経験」を超え、「ブランド(≒新規事業)を連続的に立ち上げ、伸ばしていく会社経営」への挑戦は、刺激的なものだと前のめりに語る。

小林(禎亮)これまでさまざまなブランドをマーケティングの力によって世に広めていくプロセスを経験してきましたが、私自身の手で事業そのものを作ったことはありませんでした。今はEndeavourのCOOに就任し、PLやキャッシュフローの責任を負いながら会社全体の意志決定に携わるようになっています。ようやく、事業づくりや経営に挑戦できている実感があります。

子会社という立ち位置とはいえ別会社ですし、スタートアップのように「目先は赤字でも、その先に大きな利益が生まれるように目指す」という大きな目標を掲げています。そのために、たとえば業務委託メンバーを多く抱えるなど、従来のI-neとはやや異なる組織やカルチャーを、ゼロから育んでいく必要があると考え、取り組んでいます。

課題を乗り越え、期待に応えることへのプレッシャーは大きいですし、自身の力不足を感じる日々ですが、経営の難しさと面白さを両方体感できています。

二人が踏み込むアクセルの加速力は、留まるところを知らない。

ヒットブランドの「1→10」を任される中で、成功に至る「型」を体得する。そしてその経験を携え、誰も答えを知らない未知なる領域の「0→1」に挑む。この両輪がそろうことで、それぞれがキャリアを大きく飛躍させていっているのである。

「羅針盤」も、ベンチャーらしく創り出せ……!

──現場と共に挑戦を推進するI-ne流FP&A

誰もが全力で挑戦できる環境──上場から5年以上が経つ今も、一人ひとりがベンチャーマインドを持って新たな試みを続けられる組織だと紹介してきた。ブランドの立ち上げ(0→1)とグロース(1→10)の現場を象徴するのが、先ほど紹介した二人の小林氏である。

その一方で、ブランドの現場以外にも、ベンチャーマインドを持つメンバー・組織が存在していることも、I-neが非連続成長を続けている大きな要因である。その象徴が、杉江徹郎氏が率いるFP&A(Financial Planning & Analysis)チームである。

FP&Aとは、企業の財務計画と分析を担う職域だ。予算策定、業績予測、財務分析を通じ、経営層の意思決定をサポートするのが一般的な業務内容である。こう聞くと、むしろ大企業のような雰囲気を感じるかもしれない。だが、杉江氏の話を聞けば、そういうことではないとわかる。

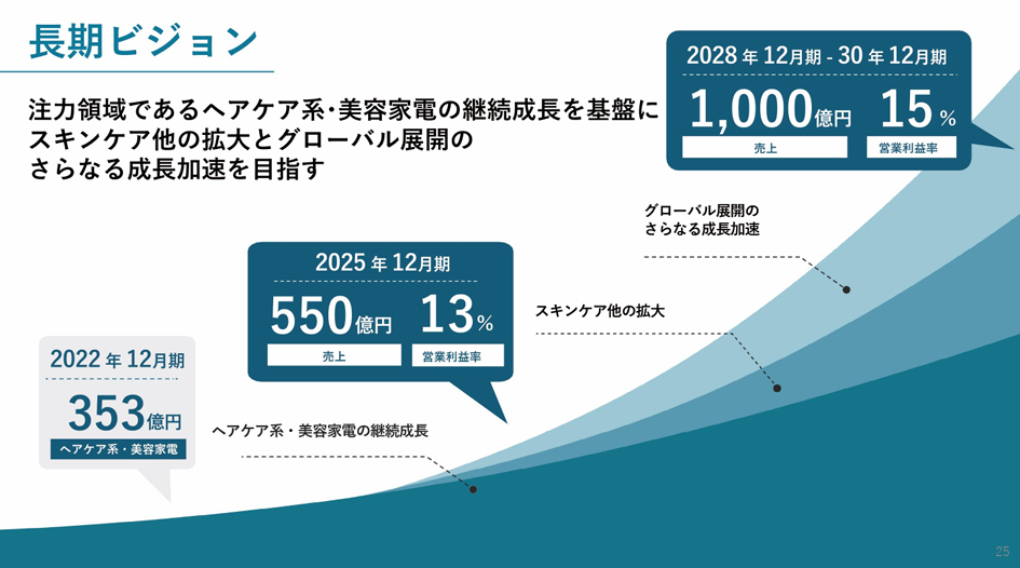

杉江当時まだ公表していませんでしたが、実は2020年の上場の頃から「通期売上高1,000億円、営業利益率15%」という目標を社内ではハッキリと掲げていました。2023年2月に公表した中期経営計画で「2030年12月期までに達成する」と示している数値です。

なのですが、私は一人の社員として、「どうしたらいけるんだ?」と不安を感じていたんです(苦笑)。

ちなみに、冒頭で示したように、上場後5期の決算における年平均成長率は約16%。2030年12月期に売上高1,000億円を達成するためには、今後4~6年間に年平均14%以上の成長が必要な計算になる。間違いなく「野心的な目標」と言える。

これもまた、I-neらしいベンチャーマインドの一つだろう。杉江氏が当時担当していたのは、経理・会計である。未来の目標よりも、足元の数字ばかりが目に入ってくるはずのポジションだ。にもかかわらず、未来を見て、いわば“健全”に不安を抱いていたわけだ。そして、一気に行動を起こす。

杉江データ自体はいたるところに蓄積されていましたから、とにかく掘って掘って、細かいところまで見に行ってみました。どのブランドがどのように成長していくのか、どのように立ち上がるのか、どういうときに苦戦するのか……と。データに加え、現場の皆さんにも自発的に話を聞く機会をつくっていきました。

そうしてわかってきたのが、まだまだ個別最適での事業活動が多かったことです。全体最適の視点で、「このブランドのこの商品が、こういうマーケティングで、これだけ売れたら、企業全体でこれだけの価値向上につながるよね」というのが常に見える仕組みがあれば、先ほどの「1,000億円・15%」までの道のりが見えそうだと感じたんです。

と、ここまで考えていろいろな人に相談を始めたら、どうもFP&Aというのが一番合致するというう考えに至りました。

I-neのFP&Aチームは、大企業で一般的に進められている「ファイナンス部門における一つの機能」とは一線を画す在り方を志向している。まず、各ブランドごとに専任のFP&A担当を設置している。そこで行われるのは、投資や財務の専門家によるモニタリングなどではない。むしろ、営業やマーケティングなどブランドづくりに近い経験を持つメンバーがFP&A担当となり、予算や在庫などを管理しながら、事業成長に最も貢献するアクションを見極め、現場レベルでスピーディーに意思決定を進めていくわけだ。

つまり、経営と事業現場の橋渡し役となりつつ、現場における一つひとつの挑戦が最大の成果を挙げる支援をスピーディーに行っている。

現場のスピードと数字を扱う部門の慎重さ。両者の間には本来なら距離があるものだが、そのギャップを埋め、挑戦の加速を支えるのが、自分たちのミッションだと杉江氏は語る。

杉江財務的な観点からメンバーの挑戦をサポートするわけなのですが、そこで活きるのは、「現場解像度」と「ベンチャーマインド」です。

FP&A担当者も、ブランドマネージャーに負けず劣らず「自分がこのブランドを伸ばすんだ!」という想いを強く持ち、同じ言語でやり取りするようにしています。

CFOの代弁者として、現場にコストカットを突き付けるような姿がイメージされるかもしれませんが、そんなことはしません。「ファイナンスの言語ではなく、現場の言語で、自分がやりたいことを表現できるようになろう」と伝えています。自分の言語でやりたいことを伝えるだけなら誰でもできるけれど、それだけではベンチャーらしいスピーディーな展開などとても望めないと考えているためです。

同チームが設立されて3年。ようやく杉江氏が実現したかった姿が形になってきたところだ。

杉江この3年で築き上げた経営管理の仕組みはある一方、それに縛られていては、(常に変わり続ける環境のもとで)目標に近づくような成長は望めません。今度は自ら築き上げた仕組みを「ぶち壊す」ような挑戦が必要かな、と考え始めています。

こうした自由な挑戦と、戦略的な規律のバランスこそが、I-neの競争優位性の源泉なのだろうと感じています。

その後、P&Gで15年のキャリアを過ごし、FP&Aも実際に経験してきた原義典氏がジョインすることとなり、杉江氏の挑戦はさらに加速。そもそもスタートアップやベンチャー企業がFP&Aに取り組む例はまだまだ少なく、業界誌もI-neの事例を扱うなど、注目すべき実践組織となっている。

ベンチャーマインドに溢れる事業現場には、ベンチャーマインドを持って羅針盤をつくり、操作するチームこそが必要だ。杉江氏らは「他社のマネ」や「教科書からの受け売り」ではなく、「自分たちが必要だと感じて取り組む施策」を貫くことで、成果につなげてきたのである。

このように、事業現場の外にも新たな挑戦をし続けるメンバーがそろっていることが、I-neの非連続成長を支えているのだ。

「挑戦は文化であり、構造である」──I-neに根づく成長の仕掛けとは?

ここまでのI-neの姿から、「挑戦し続ける企業」という印象を強く抱いた読者は多いはずだ。しかし、どんなに恵まれた環境があっても、挑戦する人材がいなければ変化は生まれない。

なぜI-neには挑戦者が次々と生まれるのか?その答えは、I-neが築き上げてきた独自の育成の仕組みと、組織に深く刻まれたDNAにある。

DNA 1:挑戦の土台を築く「本気のフィードバック」文化

I-neのクレドの一つに「Feedback is a Gift」という言葉がある。成長のためには、厳しいフィードバックこそが最高の贈り物になるという思想だ。一見すると苦しいときを乗り越えるためのお守りのような言葉とも受け取れるが、I-neのメンバーは意外にも、そういう解釈はしていない。

小林(麻美)経営陣からのフィードバックは、厳しいこともあります。しかし、それは受け取る人の自信を砕くものではありません。

私は自信を持ちづらいタイプなのですが、そんな私でも厳しい言葉の奥底にあるのが「私への期待」だと解釈できます。

それに、彼らからのフィードバックはいつも、私たちの視野を広げてくれるんです。フィードバックをどう活かすか悩むこともありますが、「なるほど、確かに」と納得したうえで進む道の先に、常にダイナミックな挑戦の機会がある。だからこそ、私たちは挑戦し続ける組織であり続けられると思います。

今は社長直下の組織で活躍している小林氏が語る「Feedback is a Gift」の芯には、フィードバックを通じた信頼関係と、挑戦を軸にしたI-neのマインドそのものが見えてくる。これを読むあなたは、自身の成長を支えてくれる本物のギフトを、今の環境で受け取れているだろうか?

DNA 2:挑戦し続ける背中が心に火を灯す

挑戦者は、常に先を見据え続ける必要がある。その視線が惑わないよう、そして進む足が止まらないよう支えているのは、先人たちの姿だ。

小林(禎亮)実は、創業メンバーが一人も辞めていないんです。彼らの間に築かれた信頼や、大西社長の求心力といった要因が、彼らが辞めない要因になっているとも思いますが、だからといって彼らは成功の上にあぐらをかくわけではありません。外部から次々に優秀な人材を迎え入れ続けることで「ぬるま湯の環境にしない」と、強い意志を感じる大西社長の経営スタイルも効いていると思います。

上場後もなお挑戦を続ける彼らの背中があり続けることこそ、僕がI-neで働き続けている理由のひとつでもあります。プレッシャーを感じながらも道を拓き続ける、背中を追いたい人がいる。それだけで、成長し続ける理由になると思います。

一度限りでなく、常に挑み続けるI-neのメンバーに刻まれたDNAは、創業メンバーから受け継がれたものだ。成長環境を求め、新たな挑戦ができそうな会社へと転職を繰り返すキャリアも悪くはないが、ひとつの会社で挑戦と成長の好循環を巡らせながら高みへとのぼりつめていけるのであれば、淀みなき成長を続けられるのではないだろうか。

このようなDNAは、精神論にとどまらず仕組みにも落とし込まれている。2022年より始まった「M.D.M(Master of Direct Marketing)」や「I-career」など、独自の取り組みをいくつも展開している。ぜひコーポレートサイト内の「Employee Enablement」の紹介ページなどで、その詳細を確認してほしい。

自律したキャリア設計を促す組織、充実した学習プログラム、そして飽くなき挑戦を続ける仲間と、高みを示し続ける経営陣や創業メンバー。I-neはこれらの表からは見えにくい育成構造と文化を掛け合わせることによって、挑戦者を育て続けている。“BOTANISTの会社”に留まらないI-neの真価は、極めて綿密に構築された組織設計とカルチャーの醸成にある。

まっさらな視点が、イノベーションを生む――未経験から始まる物語

ここまで読んで、挑戦者たちに対して「彼らはもともと“できる人たち”だったのだろう」と感じた読者もいるかもしれない。だが、実際には彼らの多くが、挑戦する領域についてはほとんど“未経験”からスタートしている。

羅針盤の役割を務める杉江氏は、先述の通りFP&Aチームの必要性を訴え、自ら立ち上げた。決して簡単ではない取り組みを自ら始めた当時の杉江氏にあったのは、監査法人で会計士として歩んできた経験。つまり「事業会社での経験」はほとんどない中で、新たな挑戦に踏み出したのだ。

杉江I-neの面接を受けたとき、任せたいこととして提示された仕事の大半が未経験でした。だから正直に「全部やったことありません、わかりません」と言ったんです。そもそも事業会社にいた経験がほとんどないので、当たり前と言えば当たり前の話です。

経験はあるに越したことはないと思いますが、未経験の自分が示した正直な気持ちを率直に伝えるべきだと考えました。

結果として、好意的に受け止めてもらえ、入社に至りました。とても印象的な出来事でした。

I-neではどの職種でも、必ずと言っていいほど未経験の領域に挑戦する機会が訪れるのだという。何をしてきたかではなく、何をしたいか、どうやりたいかが問われる環境なのだ。

全く別の事業領域から転職してきた小林麻美氏の例にも改めて迫ろう。

小林(麻美)入社したときから、クレドのひとつである「ボス目線」という考え方が好きなんです。だからどんな立場で挑戦するときも、「もしもお客様の立場だったら、ほんとうにこの商品を買いたいか?」と自問しています。

そして「お客様の幸せ」という視点は、ブランドマネージャーとしての判断の軸となりました。購買意欲を無理に駆り立てるのでなく、最終的にお客様の幸せにつながる商品を届ける。たとえどんな未経験の領域に挑むとしても、きっとその姿勢は変わりません。

未経験のことにも恐れず挑戦していく彼らには、揺るがぬ思想がある。もちろんキャリアの中で重ねてきた実績や経験もあるが、そこに縛られたり依存したりしないところが共通点である。ここにもまた、I-neの強さにつながる要素が見つかった。

I-neは、いまの経験ではなく、未知と向き合う柔軟さと覚悟を問う組織だ。これを、ベンチャーマインドと呼ばず、何と言おうか。

相反するように思える二つの素養を、社内の挑戦者たちは自然に混ぜ合わせ、まっさらな視点で未来へとアクセルを踏み込んでいく。ブランドの現場にも、コーポレート側にも、全社にそんな雰囲気が通じているのである。

この記事を通してあなたが見たのは、華やかなヒットブランドを連発する“BOTANISTの会社”ではなく、挑戦の積み重ねによって築かれた本当のI-neの姿だ。 「Chain of Happiness」を信じて進む挑戦者たち。そのひとりに、あなたが加わる姿をイメージしてみてはいかがだろうか?

【採用を加速中】少しでも気になれば採用ページの情報をチェック

こちらの記事は2025年07月31日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。