第3創業期を迎えた電通総研を解剖──SI・コンサル・シンクタンク統合で「社会進化実装」企業へ

SponsoredIT業界を志望する学生なら、企業研究の過程で「電通総研」という社名に出会うのではないか。電通グループの一員であり、IT・SI(以下、システムインテグレーション)領域で実績を持つ企業だ。しかし、具体的にどのような事業を展開し、どのような働き方ができるのか──その全体像を掴めている学生は少ないかもしれない。

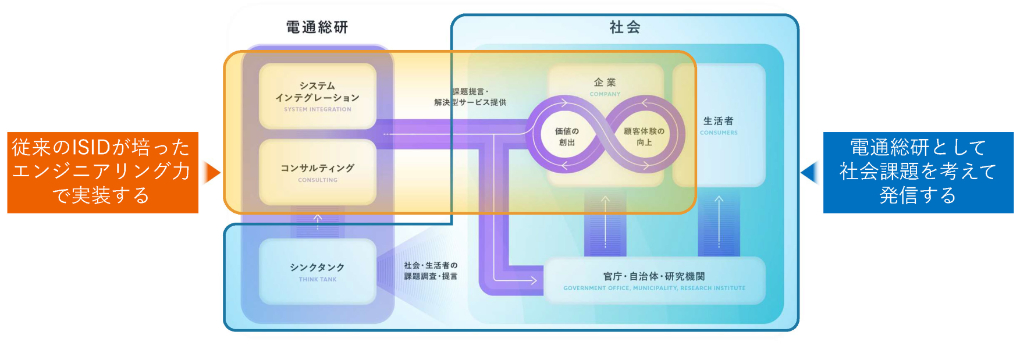

実は電通総研は、金融・製造・コミュニケーションIT・ビジネスソリューションの4領域で約2,500社にサービスを提供する企業だ。そして今、同社は大きな転換期を迎えている。顧客の依頼を待つ「受託型」から、社会課題を自ら提起し、解決する企業への進化だ。システムインテグレーション・コンサルティング・シンクタンクの3機能を統合し、課題の発見・提言から、エンジニアリング力による実装まで一貫して担う企業への転換を目指している。

そんな同社の新卒は、基本的に全員がシステムインテグレーション領域からキャリアをスタートする。事業部門や顧客プロジェクトによっても異なるが、入社数年で数千万円規模のプロジェクトを統括する例もある。第3創業期──1975年の創業、SIerとしての成長に続く第3の転換点──を迎えた今、どのようなキャリアの機会が広がっているのか。

本記事では、電通総研のシステムインテグレーション・コンサルティング・シンクタンクの3機能のうち、新卒入社者の初期配属先となりうるシステムインテグレーション領域に注目したい。営業職・技術職・コンサルタント職・スタッフ職がある中、今回は技術職に焦点を当て、解剖していく。

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

電通総研を理解する3つのポイント

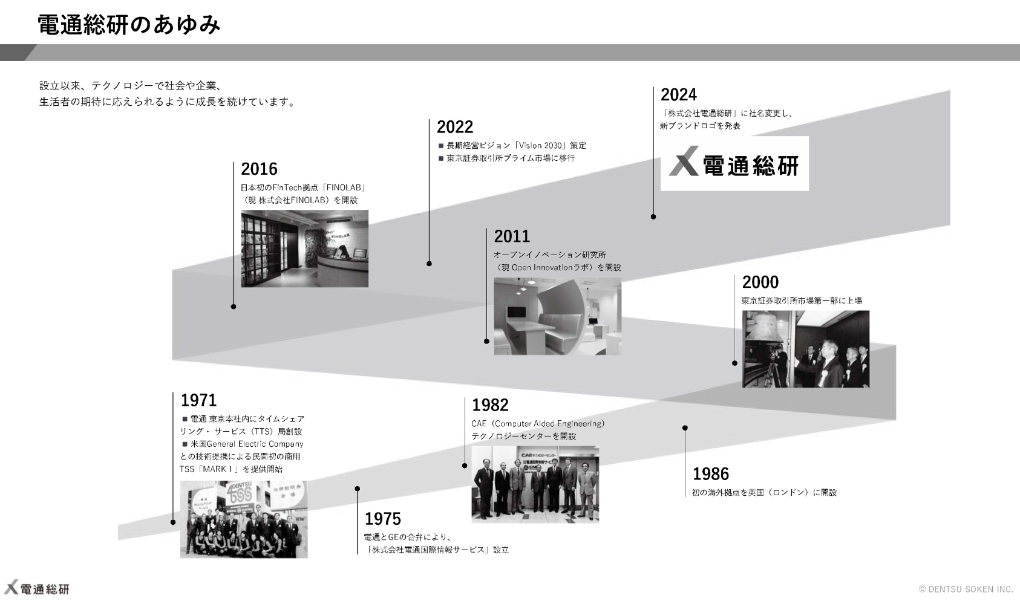

まずは電通総研に関する3つのポイントを図解とともに整理する。ここで全体像を把握した上で、各セクションで詳しく掘り下げていく。

(1)電通総研の事業内容──企業のシステム開発・業務改革を支援

取材等を基にFastGrowにて作成

一つ目は、電通総研の事業内容である。同社は企業が抱える経営課題や業務課題を、システム開発と業務改革の両面から解決する。

「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」の3つの機能があり、その連携によって、金融機関や製造業をはじめとした企業、官公庁・地方自治体を支援している。

主軸となるシステムインテグレーション機能では、システムの企画・開発から保守・運用まで、企業の業務基盤を支える役割を担う。2024年1月の社名変更*を機に、コンサルティング機能とシンクタンク機能が統合されたばかりだ。この3つの機能の連携により、より幅広い顧客と社会のニーズに応え、誰もがまだ気づいていないような課題を発見し、より良い未来を描き実現する企業へと進化を遂げた。

*旧社名:電通国際情報サービス、通称ISIDから、電通総研へと社名変更した。

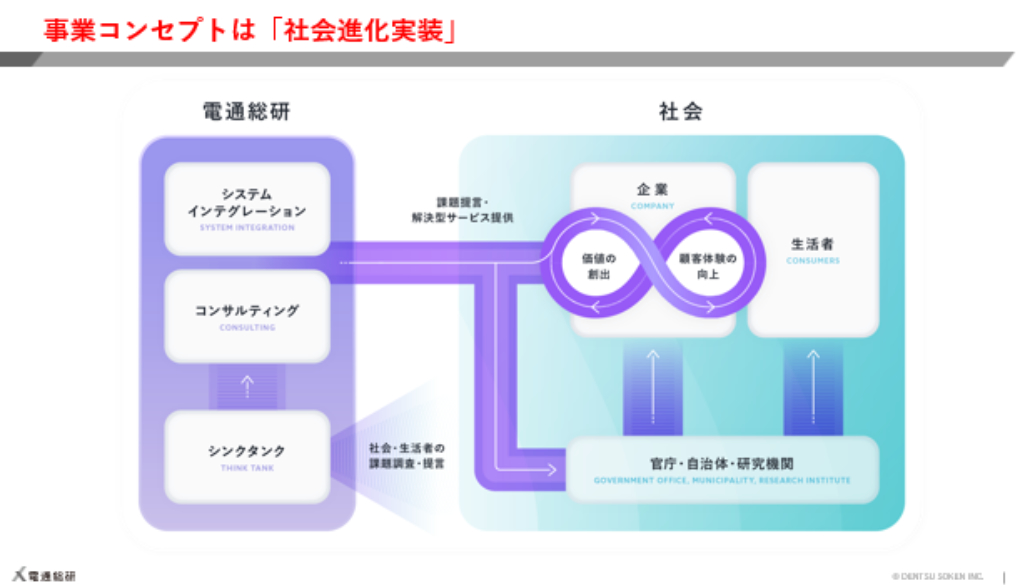

事業コンセプトは「社会進化実装」。

シンクタンク機能が社会・生活者の課題を調査・提言し、システムインテグレーションとコンサルティングの力で解決に向けたサービスを提供する。

提供:株式会社電通総研

(2)入社後の働き方とキャリアパス──システムインテグレーション領域から広がる可能性

取材等を基にFastGrowにて作成

二つ目のポイントは、働き方とキャリアパスだ。新卒入社者はシステムインテグレーション領域の技術職または営業職からスタートすることが基本だ。各職種とも、文理は問わず、技術への知的好奇心と学習意欲があれば活躍できる土台が電通総研には整っている。

もちろん、将来的にはコンサルティングやシンクタンク機能への異動や担当領域・業務の変更も選択肢に含まれる。まずはシステムインテグレーション領域で顧客の現場課題と向き合い、技術力と課題解決力を磨く。その後、戦略策定や政策提言にも携わる道が存在しているのだ。

新卒入社後どこに配属されたとしても、直接的または間接的に、日々の生活の中で読者が耳にする企業を裏から支える仕事に携わる機会が豊富に存在している。

(3)第3創業期における新たな成長機会──変革期だからこそ得られる経験

取材等を基にFastGrowにて作成

そして三つ目は、第3創業期における成長機会である。電通総研は今、大きな変革の渦中にある。

2025年1月、創業50年を前に組織改革を実行。6つの事業部制から「営業統括本部」「技術統括本部」への統括本部制へ移行し、50年続いた組織を改変した。金融・製造などの業界の壁を越え、複数領域の知見を組み合わせて顧客課題を解決できる体制へと進化したのだ。

取材等を基にFastGrowにて作成

これまでは「受託型」でシステム開発を行うことが多かった電通総研だが、先述の通り、システムインテグレーション・コンサルティング・シンクタンクの3機能統合により「社会進化実装」を担う企業へと舵を切った。これは、社会課題を自ら提起し、解決へと導く存在への自己変革と言えよう。

若手にとって、この変革は大きなチャンスを生み出しそうだ。製造業担当が金融分野の課題解決に挑戦する。技術者がコンサルタントとして顧客の戦略策定に関わる。こうした越境の実現可能性が上がり、従来では得られない経験を積める環境が生まれているのではないだろうか。

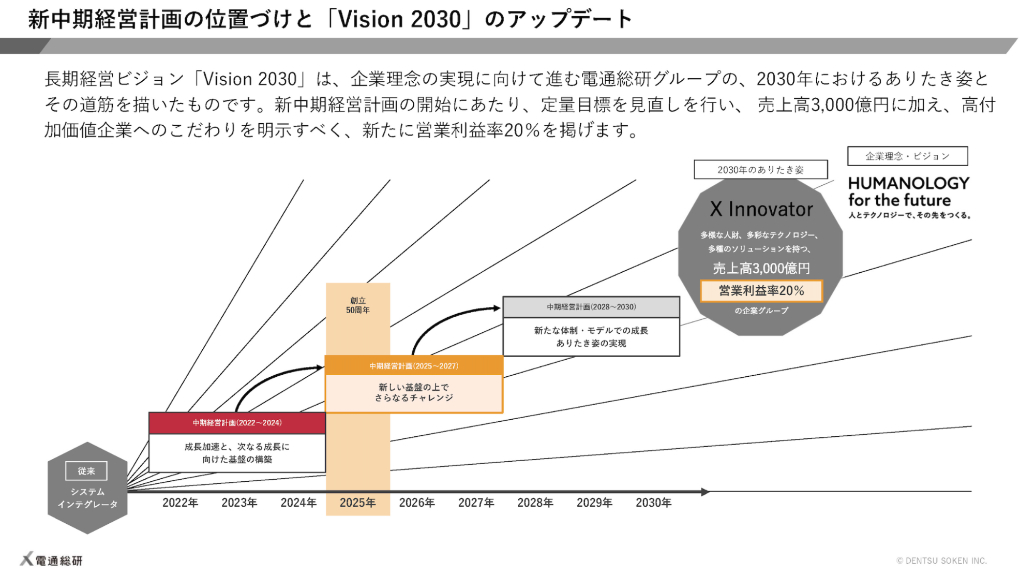

そして電通総研グループが掲げるVision 2030では、2030年に売上3,000億円(現在の2倍)を目指す野心的な目標を掲げている。第3創業期の今、企業が更なる変革を遂げようとするタイミングに参画できることは、大きな成長機会の獲得を意味するだろう。

以降のセクションでは、これら3つのポイントをより詳しく掘り下げていく。まずは、電通総研の具体的な事業内容についてだ。

金融・製造・コミュニケーションIT・ビジネスソリューションの4領域で、約2,500社もの企業を支援

電通総研の事業セグメントは大きく4つの領域(金融・製造・コミュニケーションIT・ビジネスソリューション)で構成されている。

取材等を基にFastGrowにて作成

金融ソリューション──地域金融機関を支える基盤システム

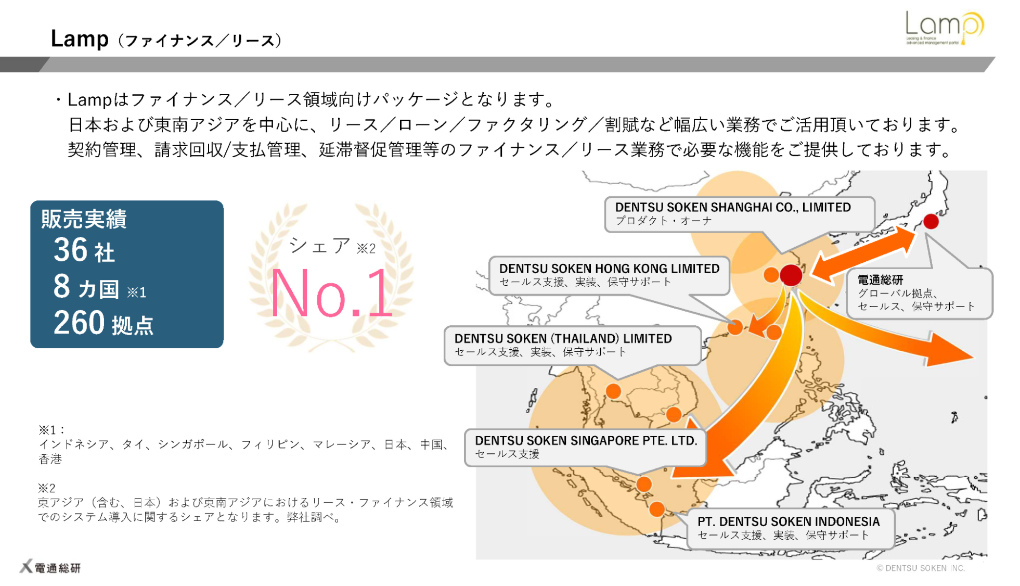

地方銀行が企業への融資を判断する際に使うシステム『BANK・R』。企業の財務データや与信情報を一元管理し、融資審査の精度とスピードを高める。そしてリース会社が契約を管理する『Lamp』。これらは電通総研が提供する金融ソリューションの代表例だ。

提供:株式会社電通総研

金融領域では、大手都市銀行から地域金融機関やネット銀行など、幅広い顧客にシステムを提供している。金融業界の特性上、システムの安定性と信頼性が何より重要となり、電通総研はそのニーズを満たす価値を創出している。

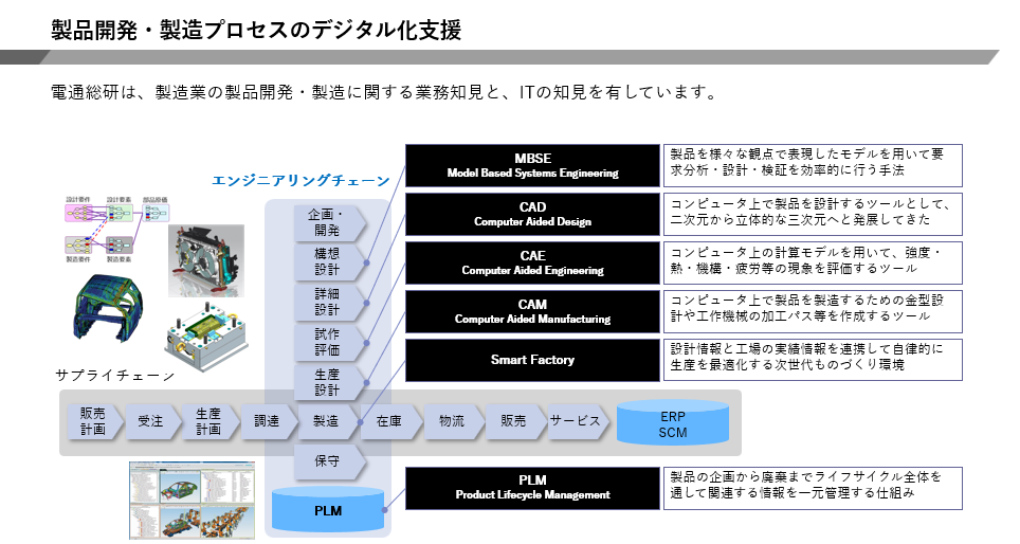

製造ソリューション──自動車・電機メーカーなどの製品開発を支援

提供:株式会社電通総研

次に、製造業の領域では、また異なる価値を提供している。電通総研は製造業に約50年間寄り添い、業務ノウハウを蓄積してきた。単なるシステム提供にとどまらず、顧客業務を深く知る技術者・コンサルタントを多数擁している。

主な特徴として、企画・開発・生産から保守・物流まで、製造業の様々な課題に対応する多数のソリューションを持つ。さらには電通グループ・関連会社と協働し、ビッグデータ、スマートファクトリー、AIなど最先端のソリューションも提供しているのだ。

具体的なソリューションとしては、ものづくり企業が製品を設計する際に使う『Teamcenter』(シーメンス株式会社提供)が挙げられ、製品ライフサイクル管理(PLM)システムとして100社以上の導入実績がある。

電通総研は1975年から製造業支援に取り組み、自動車・電気・精密機器、化学・素材、製薬・医療など、幅広い業種に対応してきた。製品の企画から設計、生産、保守まで、膨大なデータを管理する必要がある製造業において、長年の実績を積み重ねてきたのだ。

また、構想設計支援システム『iQUAVIS』は自社開発された製品であり、150社以上に導入され、製品開発の上流工程を支えている。そのほか、WebベースのSPDM(製品ライフサイクル管理)システム『i-SPiDM』も保有している。

この背景には、電通総研が「電通(広告業界)」と「ゼネラル・エレクトリック(製造業界)」の合弁会社として設立されたという歴史がある。同社は、企業としてのバックグラウンドに製造業があるという、ユニークな特徴を持っているのだ。

コミュニケーションIT──電通グループとの連携による独自領域

続いては、電通グループとの協業を主に行うコミュニケーションITの領域だ。当領域は電通グループの基幹システムを構築・運用している。さらに、電通グループとの協業により、企業のマーケティング活動をデジタル化する支援や、官公庁・地方自治体へのアプローチも共同で行うこともある。電通グループのマーケティングノウハウとITを融合させた独自性の高い領域である。

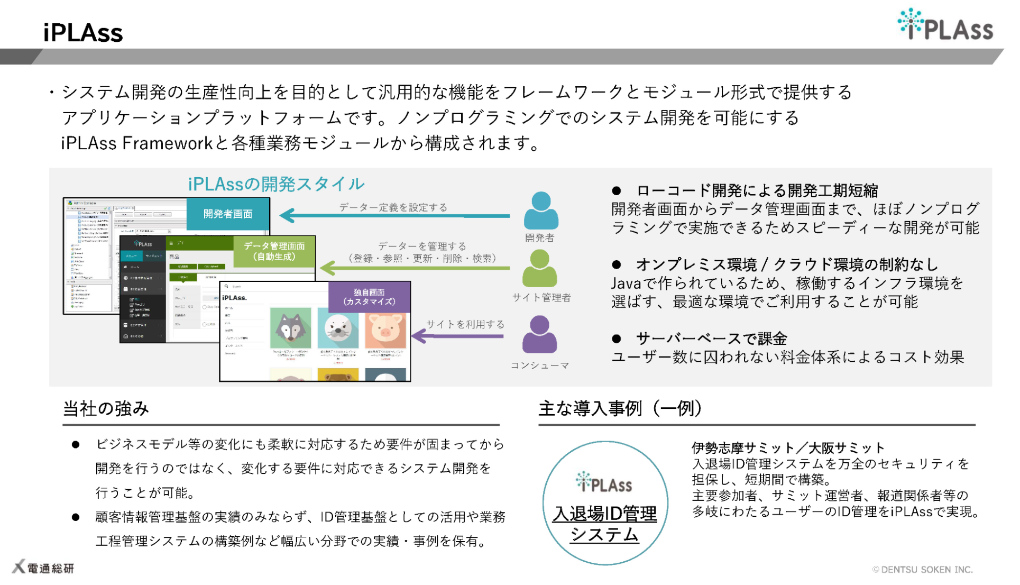

その他、ローコード開発プラットフォーム『iPLAss』も扱っており、プログラミングの知識が少なくとも、Webサイトやスマホアプリを短期間で開発できる環境を提供している。

提供:株式会社電通総研

ビジネスソリューション──企業の人事・経営管理を担う

そして最後に、業種を問わず多くの企業が経営に必要とする、経営管理システムも扱う。

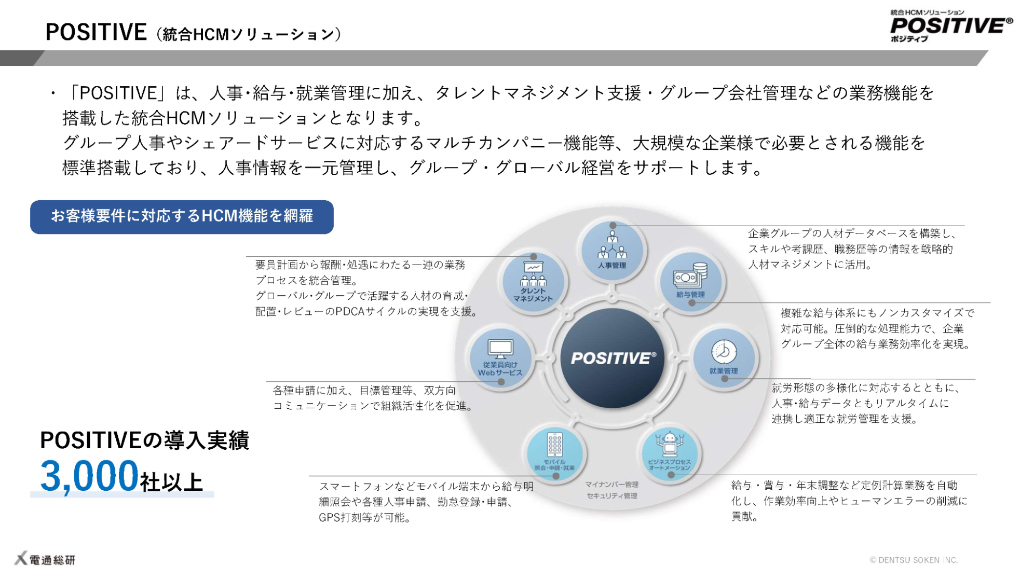

自社で開発した製品も扱っており、例えば、3,000社を超える企業が導入している人事システム『POSITIVE』などがある。

提供:株式会社電通総研

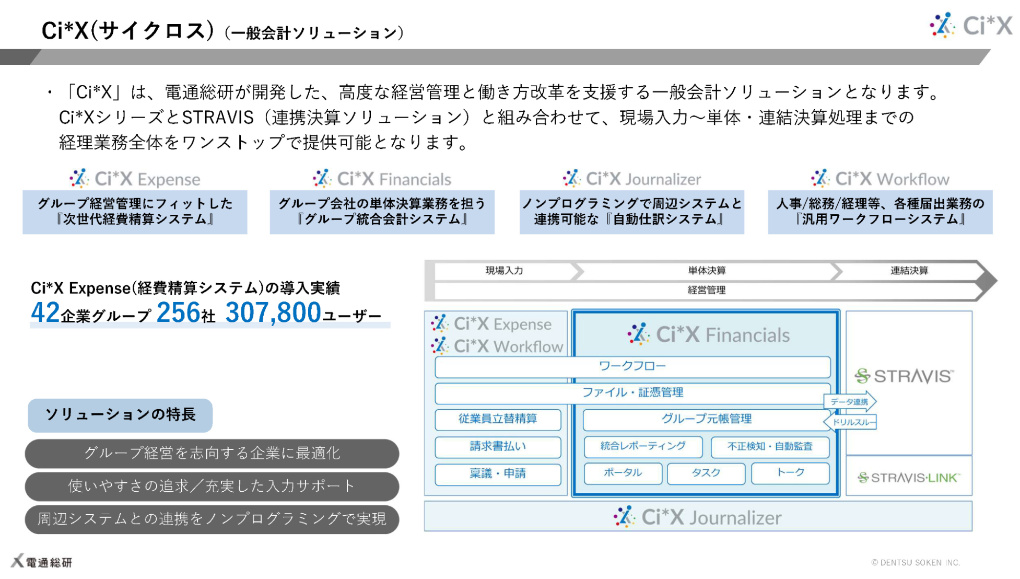

他、累計1,000社を超える企業が導入している、グループ全体の経営状況を“見える化”する、連結会計・経営管理システム『STRAVIS』。そして経費精算・支払・承認・仕訳といった経理業務を一元的に電子化・自動化し、業務効率化とガバナンス強化を実現する会計ソリューション群『Ci*X』なども電通総研の代表的なソリューションだ。

提供:株式会社電通総研

このように、電通総研のソリューションは企業経営の根幹を支えるシステムとしても、重要な役目を果たしていることがわかる。

ここまで4つの事業領域を見てきたが、「電通」という名前から、電通グループの案件ばかりを手がけていると思われがちかもしれない。しかし、実際はそうではない。約2,500社の顧客のうち、電通グループ向けの売上はコミュニケーションIT領域の一部に過ぎない。

つまり電通総研は、約50年間にわたり、特定分野での深い専門性を武器に、金融機関、製造業、その他一般企業、官公庁など幅広い顧客と向き合ってきたのだ。直近では9期連続で売上高過去最高、7期連続で営業利益・純利益過去最高を更新している。

そして、この独自性を支えているのが、電通総研の「中立的な立場」である。特定のベンダーに依存せず、顧客にとって最適なソリューションを提案できる幅の広さを持つ。これまでのSIer兼ソフトウェアベンダーのようなユニークな立ち位置が、約2,500社もの顧客から信頼を得ている理由なのだ。

入社数年目で大規模プロジェクトを担う機会も。若手が向き合う現場のリアル

こうした事業に実際に携わる社員は、どのような働き方をしているのだろうか。

中嶋 峰完氏(2019年入社)は、入社4年目で1万台超のセキュリティシステム導入プロジェクトを統括。受注から導入、運用まで一貫した全工程を担当した。通常であれば中堅クラスが担当する規模であったが、部長から「中嶋ならできると思うからチャレンジしてみよう」と任され、リリースまで主導。その後の運用でも大きなトラブルなく安定稼働している。

そして現在は、学生が利用するポータルサイトの構築を手がける。エンドユーザーである大学生の反応を直接確認できるため、やりがいを実感しやすいプロジェクトだ。実際、リリース後にX(旧Twitter)で「使いやすくなった」「アップデートしてくれた関係者の皆さん、ありがとうございます」といった声を複数見つけたそうだ。

中嶋お客様から要望を纏めていただいた提案依頼書(システム開発の要望をまとめた資料)を頂いた際には、「このシステムで課題は本当に解決されるのか」と、ゼロベースでお話しすることがあります。

「そもそもなぜこのシステムが必要なのか」という前提から一緒に整理しませんか、と提案することが少なくありません。

システムを作る前に、本当に解決すべき課題は何かを問う。上司が正解を教えるのではなく、まずは若手に思考の機会を与える。このアプローチを実践することで、顧客の本質的な課題に向き合う機会が得られるのだ。顧客にとっての最善とは何かを考え尽くし、顧客と対話する。この経験が、若手のうちから顧客の課題を構造的に理解する力を養う。

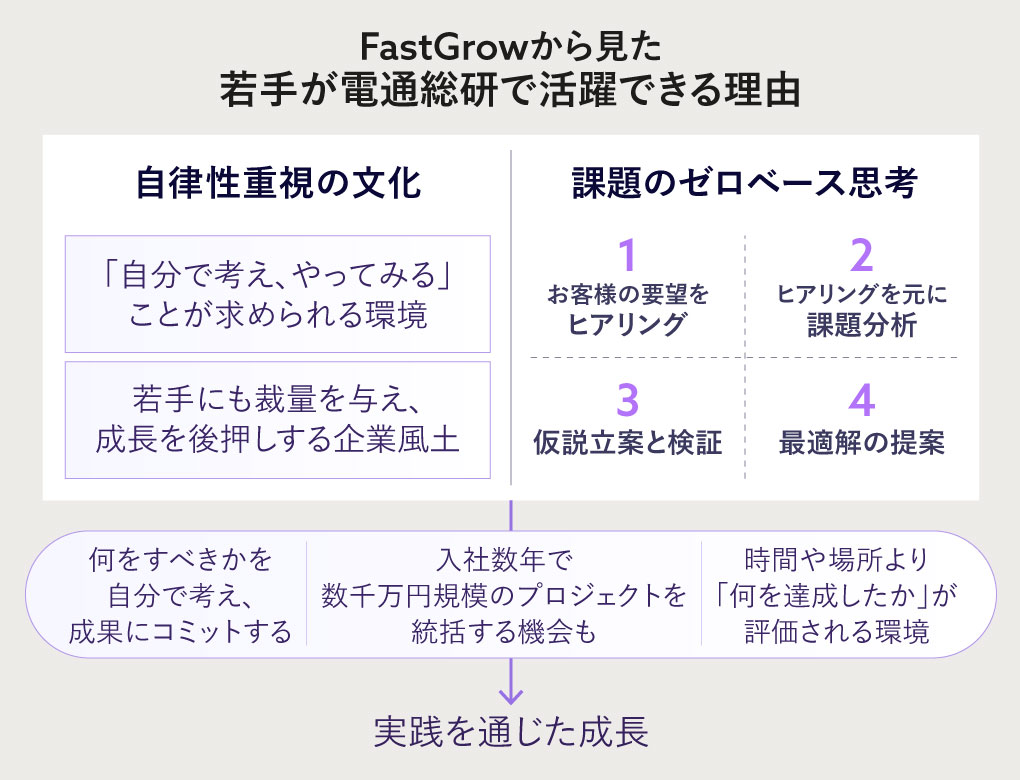

取材等を基にFastGrowにて作成

一方、高部 友樹氏(2016年入社)が挑んでいるのは、製造業の「製品開発リードタイム削減」という経営課題だ。業務改革プロジェクトにおいて、業務設計とシステム構築の両面から課題解決に取り組んでいる。

注目すべきは、顧客・エンドユーザーへの綿密なヒアリングや、業務内容の詳細な分析を通じて課題を抽出する点だ。

高部単にシステムの仕様を決めるだけでなく、お客様から業務の実態や課題について丁寧にお話を伺い、本当に解決すべき問題点を明らかにします。お客様のご要望の裏にある実態を把握し、仮説を立て、そこから最適な解決策を提案するのが私たち電通総研のスタイルだと思います。

顧客の現場に入り込み、本質的な課題を発見してから仮説を立て、解決策を提案するスタイルは、電通総研が従来から重視してきたアプローチだ。そして、ここから生み出される成果は社員にとって大きなやりがいにもつながっている。

高部数年前に手がけたシステム導入について、その後、お客様から「現場の生産性が見違えるように向上しています。高部さんのお陰です」という報告を受けた時は、大きな達成感とやりがいを感じました。

電通総研には老舗大企業のお客様も多く、その先には非常に多くの一般消費者様がいるケースばかりなので、自分の仕事が社会全体にインパクトを与えている実感が得られています。

このように、システム納品後も効果検証まで含めた伴走支援を続けることで、顧客の経営や業務への貢献を確かなものにしている。

二人の事例に共通するのは、「自律性」だ(セクション5で詳しく解説)。何をすべきかを自分で考え、成果にコミットする。ゴールを設定し、そこから逆算して何をいつまでにやるかを自分で考えて進める。

電通総研の社員一人ひとりは、こうした「課題の発見と解決策の提示・検証」を若手の内から一貫して経験する。その裏には、積極的に若手に機会を与え、成長を後押しする企業風土がある。だからこそ、若手でも大きなプロジェクトを任されるチャンスがあり、成長する機会が得られるのだ。(詳細は営業職社員の取材記事でも詳しく語られている)

取材等を基にFastGrowにて作成

では、彼らのような経験を積むためには、どのようなキャリアパスを辿るのか。次のセクションで、配属の実態とキャリアの広がりを見ていこう。

配属とキャリアパス。システムインテグレーション領域から広がる越境の可能性

先述の通り、電通総研では、新卒入社者は全員、システムインテグレーション領域の技術職または営業職からスタートする。まずはシステムインテグレーション領域で顧客の現場課題と向き合い、実践を通じて技術力と課題解決力を磨くことが重視されるためだ。

ただし、金融・製造・コミュニケーションIT・ビジネスソリューションのうち、どの事業領域に配属されるかは、本人の希望と適性を踏まえて決定される。そして初期配属後も、事業領域をまたいだローテーションの可能性がある。製造業から金融へ、金融からビジネスソリューションへ──。多様な業界の課題に触れることで、視野を広げる機会が用意されているのだ。

取材等を基にFastGrowにて作成

では、技術職として入社するには、高度なプログラミングスキルが必要なのか。答えはノーだ。電通総研が重視するのはITやテクノロジーへの知的好奇心であり、文系理系は問わない。この点について、人材戦略本部長の寺田氏の見解を紹介したい。

寺田「作家になれなくても、編集者にはなれる」という考え方があります。コードを完璧に書けなくても、技術を理解し、課題を構造的に捉えて解決策を提案する力があれば活躍できます。技術力よりも、必要な時に必要な人の力を借り、チームで動く力が重要なのです。その際、文系・理系は問いません。ITやテクノロジーを使った課題解決に興味や知的好奇心を持っていれば、どなたでも活躍できます。実際、当社では文系出身でも技術的なプロジェクトを牽引している社員が大勢います。大切なのは専攻ではなく、「わからないことを学ぶ意欲」と「顧客の課題を解決したいという想い」です。

もちろん、技術力が既にある人は、その力を生かす道もあるが、IT未経験者でも活躍できるフィールドが多く存在している。属性にとらわれず、それぞれのバックグラウンドや個性を生かして活躍する場があるのだ。

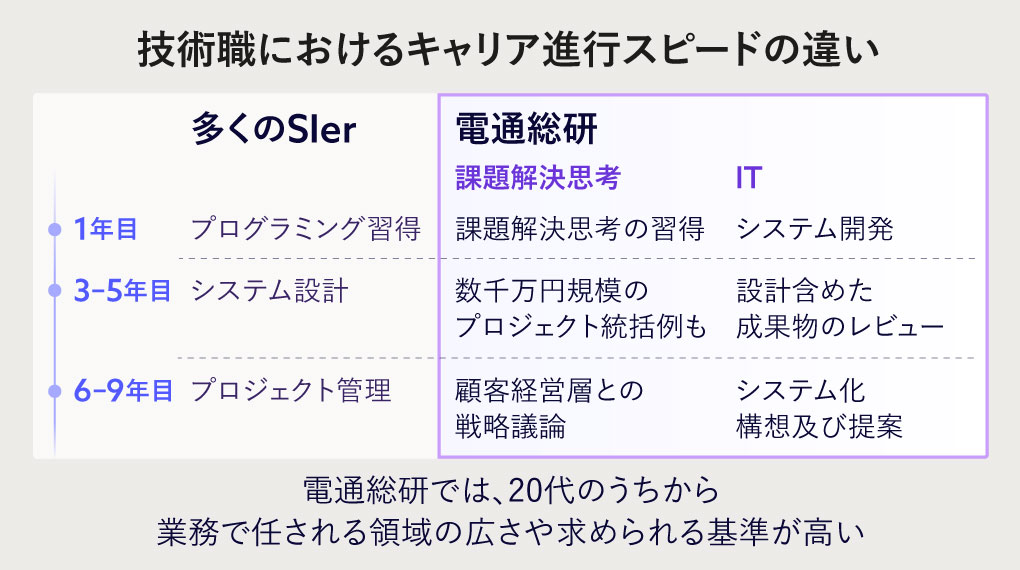

システムインテグレーション領域では、段階的にスキルと経験を積んでいく。以下は、電通総研における成長パスの一例である。ただし、基礎的な業務から始まる点は他のSIer企業と同様であり、初年度から特別な業務を任されるわけではない。

技術職の場合、入社1年目の最初の6ヵ月はビジネス基礎研修、ITの基礎学習、システム開発研修が中心だ。技術力が既にある人は、その力を伸ばす。未経験の人でも、要件定義や設計書に基づいて実際にシステムを構築する経験を積み、社会人としての土台を整えていく。

取材等を基にFastGrowにて作成

このように、自身の成長にコミットできる時間を会社が設けていることはユニークではないだろうか。なかには、配属後すぐに顧客の前に出ることも珍しくない。年次に関係なく、「〇〇はどう思う?」と意見を求められる場面が他社に比べても多いそうだ。その結果、電通総研の社員は課題解決に向けて、自ら考え行動する力を身に着けている。

そこから3〜5年目になると、設計レビューやプロジェクト管理を担当するようになる。自社の社員やパートナーなど、複数のメンバーをまとめ、スケジュール管理や品質管理を行う。セクション3で紹介した中嶋氏は、入社4年目で大規模セキュリティプロジェクトのリーダーを任された。もちろん誰もが得られるわけではないが、この段階でプロジェクト全体を統括する経験を積むことも不可能ではない。

そして6〜9年目には、システム化構想やITを使った具体的な業務改善案の提案業務等にも関わる。顧客の経営課題を起点に、どのようなシステムを構築すべきかを考え抜く。技術的な知識や顧客業務理解だけでなく、顧客のビジネスや市場環境の理解が求められる場面が増えてくるだろう。

ただし、これらはあくまで一般的な例である。個人の成長スピードやプロジェクトの状況によって、キャリアの進み方は大きく異なる。

事実、2024年には「キャリアチャレンジ制度」が新設され、多くの社員にとって、より多様な選択肢が広がった。

この制度は、従来の異動希望の自己申告制度とは別に新設されたものだ。社員が自身の適性や興味に応じて、異なる職種や部署に応募できる仕組みである。技術職から営業職へ、あるいは営業職から技術職への転換や、異なる事業領域への異動が可能になる。トライアルの初年度の2024年は7名が利用し、2025年は目標20名と拡大予定だ。もちろんこの制度以外でも、人材の流動性を高めようと、日々様々な取り組みが模索されている。

取材等を基にFastGrowにて作成

セクション1の(3)で説明した組織改革により、所属部署の枠組みが広がり、幅広い業務に携わることができるようになった。その結果、社員の成長機会が広がっている。

技術職として顧客の技術的課題に向き合ってきた経験を活かして、営業職として顧客との関係構築に挑戦する。営業職として培った顧客理解を武器に、技術職として実装に携わる。現場の視点を持ち、スタッフ職として会社全体を裏から支える──。こうした越境を、会社が制度を設け、後押ししている。

その際の選択肢として、コンサルティングやシンクタンク機能への異動も存在する。まずはシステムインテグレーション領域で顧客の現場課題と向き合い、技術力と課題解決力を磨く。その後、戦略策定や政策提言にも携わる道が存在しているのだ。

このように、電通総研のキャリアパスは一本道ではない。システムインテグレーション領域という共通の出発点から、多様な方向へ広がっていく可能性を持っていることが分かるだろう。

行動指針「AHEAD」が生む、「まずやってみる」自律的成長環境

そして、こうした柔軟なキャリア選択を可能にしているのが、電通総研の組織文化だ。

電通総研の文化を一言で表すなら、「自律性重視」である。何をすべきかを自分で考え、成果にコミットする。例えば、上司が細かく指示を出すのではなく、まずは自分で仮説を立てて相談する。

高部電通総研では日々、自分で考えて動くことが求められます。もちろん困ったときには相談できますが、「どうすればいいですか」ではなく「こうしようと思いますが、どう思いますか」という形で相談することが期待されます。

責任を持って業務に取り組み、結果にコミットしていれば、プロセスについては柔軟に任せてもらえる(もちろん、上司が進捗報告の折にアドバイスをしたり、最低限の管理は行っている前提だが)。可能な限りマイクロマネジメントを排し、社員の自主性を重んじる組織運営が徹底されているのだ。

この「自分で考える」文化は、失敗を恐れない姿勢とも結びついている。電通総研では、失敗しても学びがあれば成果として評価される。結果へのコミットを求めつつ、挑戦から得られる学習も価値として認める風土があるのだ。

この文化を象徴するのが、高部氏のソリューション紹介動画制作の事例だ。

同氏は、担当する製造業向けソリューションの認知度向上を目的に、有志チームで動画を作成。会社の公式YouTubeチャンネルに公開した。高部氏と所属チームメンバーで「こういう動画があれば、顧客にソリューションの魅力を効果的に伝えられる」と考え、企画を立ち上げ社内提案したのだ。

高部動画制作に関わるのは初めてでしたが、まずやってみようと思ったんです。上司からも「面白いからやってみたら」と後押ししてもらうことで実現できました。

結果として、動画は顧客からの反響も良く、ソリューションの認知度向上に貢献した。この事例が示すのは、「手を挙げれば挑戦できる」環境が電通総研には存在するということだ。

ただし、電通総研で重視されるのは「挑戦すること」だけではない。価値のある成果を生み出すことが前提にある。自律性と成果へのコミットメントが両立して初めて、次の挑戦機会が広がるのだ。

中嶋ビジネスパーソンとしてプロフェッショナルを目指すのであれば当然ですが、大切なのは、何時間働いたかではありません。どれだけ価値のある成果を出せたのか、これに尽きるのではないでしょうか。

こうした「成果重視」と「挑戦推奨」のバランスが、電通総研の文化的な特徴だ。そしてその根底にあるのが、電通総研の行動指針「AHEAD」である。

取材等を基にFastGrowにて作成

特に「Agile(まずやってみる)」は、電通総研の文化を端的に表していると感じる。完璧を目指して動かないのではなく、まず行動し、そこから学ぶ。この姿勢が、若手にも大きな責任を与える文化を支えているのではないだろうか。

寺田「何をすればいいかを自分で考える」そして「まずやってみる」ことが当然視される文化があります。電通総研は、自発的・自律的に動ける人材が求められ、評価される環境となっています。

そして「Dialogue(互いに語り尽くす)」にも注目したい。自律性を重視するからこそ、対話が欠かせない。仮説を持って相談し、議論を重ねることで、より良い解決策を見つけていくのだ。

この行動指針は、電通総研の営業職社員を特集した記事「信頼と協創で“新たな社会価値”を創造──電通総研の営業職が目指すものとは」でもその実態が見られた。顧客の本質的な課題を見抜くため、まず自分で考え、仮説を立て、顧客と対話を重ねる。技術職でも営業職でも、自律性を軸にした働き方が共通しているのだ。

この自律性重視の文化があるからこそ、セクション3で紹介した中嶋氏や高部氏のような若手が、入社数年で大規模プロジェクトを統括し、顧客の経営課題に向き合う経験を積むことができる。会社が成長の機会を与えるのを待つのではなく、自ら機会を掴みにいく。そうした姿勢が評価される環境なのである。

この文化は電通総研にかねてより浸透しているが、変革期においてはより色濃くなっているのかもしれない。

従来の安定したシステムインテグレーション領域では、堅実な事業成長を実現すべく、決められた手順に従って確実に作業を進めることが重視されることもあった。しかし、現在の電通総研が目指す価値創造には、前例のない課題に対する創造的なアプローチが不可欠だ。そのため、社員の自発的な提案や行動を、今まで以上に積極的に評価するようになっているのだろう。

そして今、この電通総研に新たな展開が生まれている。第3創業期として、さらなる進化を遂げようとしているのだ──。

2030年売上3,000億円への挑戦、第3創業期に参画する意味

なぜ今、電通総研は変革に挑むのか。

2020年以降、クラウドサービスの普及により、IT業界の構造は大きく変化した。従来のSIerが得意としていた「特定業界での深い専門性」だけでは、顧客の複合的な課題に対応しきれなくなってきたためだ。

たとえば、製造業の顧客が抱える課題は、もはや製造領域だけで完結しない。サプライチェーンには金融やカーボンニュートラル等の会計知識など、事業領域を横断する知見が求められる。このように、業界や事業領域を横断した課題解決が必要とされる時代になったのだ。

この変化に対応するため、電通総研は第3創業期を宣言。

提供:株式会社電通総研

電通総研の歴史を振り返ると、これまでにも大きな転換点があった。1975年、タイムシェアリング・サービス(TSS:コンピュータの共同利用サービス)からスタートした同社は、1990年代にはSIerとして成長。そして2024年、第3創業期として、システムインテグレーション・コンサルティング・シンクタンクの3機能を統合したのだ。

この転換を象徴する動きが、2024年1月の社名変更である。株式会社電通国際情報サービス(ISID)から、株式会社電通総研へ。

さらに2024年3月には、代表取締役社長が交代。岩本 浩久氏が就任し、前代表から10歳以上の若返りとなった。そして2025年1月、創業50年を前に組織改革を実行。6つの事業部制から「営業統括本部」「技術統括本部」への統括本部制へ移行した。50年続いた組織を改変し、業界横断型の価値提供を実現する体制に変わったのだ。

電通総研が掲げるVision 2030では、2030年に売上3,000億円を目指すとしている。現在の売上は約1,500億円であり、2倍の成長を目指す野心的な目標だ。スタートアップやベンチャー企業が短期間で急成長するのとは異なり、4,000名の組織と既存事業を抱えながらの成長は相当なストレッチが求められるだろう。

しかし、この数字の背景にある戦略を聞くと、単なる事業上の成長目標だけではないことが分かる。

寺田従来の製造や金融など、特定の業界内での社名認知を高めつつも、より大きな規模と影響力を持つ企業になることが今のビジョンです。

「あの分野なら電通総研」という従来の認知から、「困ったら、電通総研なら何かしてくれるはず」と相談される存在への進化を目指しているのだ。

提供:株式会社電通総研

また、電通総研はVision 2030において、「X Innovator」という構想を打ち出している。人とテクノロジーを掛け合わせてイノベーションを起こす存在。それが電通総研の目指す姿である。社会課題を自ら発見し、提言し、エンジニアリング力で実装する──「受託型」のSIerから「社会進化実装」企業への転換だ。

提供:株式会社電通総研

そして、3機能統合により、構想から実装まで一気通貫で価値を提供できる体制が整った。コンサルティングで戦略を策定し、シンクタンクで提言し、システムインテグレーションで実装・運用する。これまで主にシステムインテグレーション領域に強みがあった電通総研が、上流から下流まで一貫して支援できるようになったのだ。

くり返すが、この変革は若手にとって大きなチャンスとなりうる。

なぜなら、より幅広いプロジェクトへの参画機会が増加する。製造業担当が金融分野の課題解決に挑戦する。技術者がコンサルタントとして顧客の戦略策定に関わる。こうした越境が可能になり、従来のSIerでは得られない経験を積めるからだ。

さらに、シンクタンク機能を通じて社会課題解決に直接貢献する機会も拡大。社会に向けて提言を行い、それを実装する一連のプロセスに関わることで、自分の仕事が社会に与える影響を実感できる。

第3創業期の当事者として、会社と一緒に成長していく経験は他では得難い。既に魅力的な企業がさらなる成長を遂げようとするタイミングに参画できること。変革期における成長機会は、極めて希少だ。

このタイミングで電通総研に参画する若手には、従来の業界の枠を越えた多様な機会が用意されていることだろう。

「『いろんな仕事の仕方を経験して、自分の経験の幅を広げキャリアアップしたい』という意識が強い人には、最適な場所となるでしょう」と、寺田氏は読者へメッセージを送る。

変革期の電通総研で、あなたはどのようなキャリアを描くだろうか──。

取材等を基にFastGrowにて作成

こちらの記事は2025年10月23日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。