【小売DXの逆説】「データドリブン」が上手くいく仕組みとは──4年で累計3,500万食、1年半で累計400万本…ヒット商品を連発するイングリウッドの“勝ち確・方程式”

Sponsored「データを見ています」──そう言う企業でも事業成長にデータを活かしきれているとは限らない。

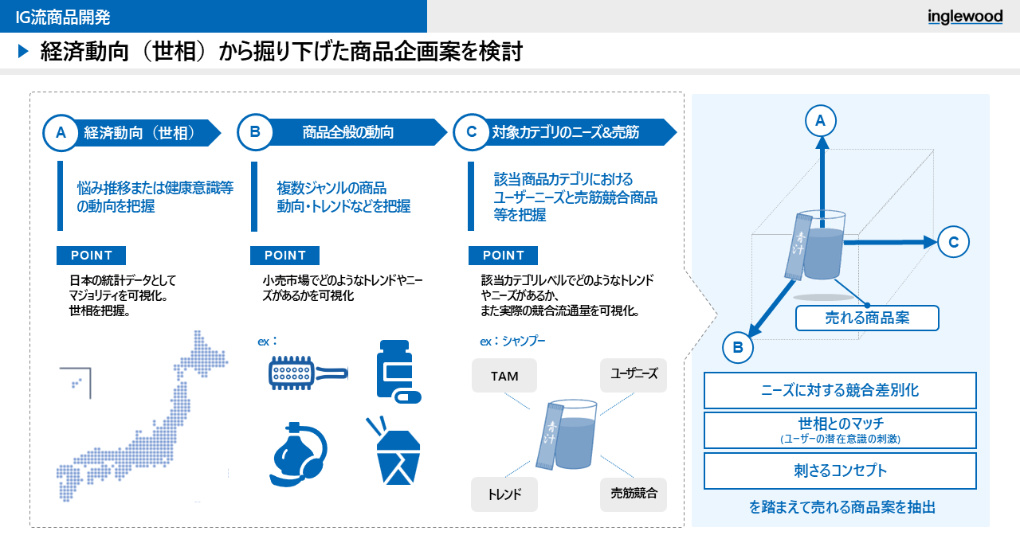

売上325億円(2025年8月期)のリテールに特化したデータソリューションカンパニー・イングリウッドが新規事業立ち上げの際に実践するのは、「経済動向(世相)」「他ジャンルの商品動向」「対象カテゴリの売れ行きおよび新成分や新素材の探求」という「3軸分析」だ。この3軸を掛け合わせるからこそ、食品・ビューティー・ヘアケア・ヘルスケア・アパレルなど、ジャンルを問わず多様なブランドを連続的に立ち上げ、急成長させることができている。

その証拠に、同社の冷凍弁当『三ツ星ファーム』は4年で累計3,500万食というヒットを生み出した。他にも、1年半で400万本を突破したエイジングケアブランド『Aurelie.』、高価格帯シャンプー市場で3年250万本の『AKNIR』といったヒットを連発している。

本記事では、取締役兼CTOの大森 崇弘氏と執行役員の梅原 龍二氏が、「3軸分析」の実態を明かす。「商品を売るべくあらゆるデータを見ているが、結果が出ない」──そんな課題感を持つ読者にこそ見てほしい一本だ。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

世相、他ジャンル、対象市場。3つを掛け合わせて「刺さる訴求」を抽出

梅原イングリウッドでは、新規事業を立ち上げる際に「経済動向(世相)」と「様々なジャンルの商品動向」、そして「対象カテゴリの売れ行き」──この3つを掛け算したマーケットインの考え方で商品企画・開発します。例えば、青汁を作りたいとなったときに青汁のマーケットだけ見ていても、なかなかうまくいかないんですよ。

イングリウッドでグロースハック推進室を率いる梅原 龍二氏。サイバーエージェント、DeNAを経て自ら2社を経営した経験を持つ。オンライン上で物を売るために押さえるべき要素を体系化し、社内とクライアントに展開する役割を担う。

そんな同社の新規事業立ち上げは大きく3段階に分かれる。

まず経済動向(世相)を読み、次に対象カテゴリ以外の複数ジャンルの商品動向を分析し、最後に対象カテゴリの売れ行きやトレンドを見る。この順番で絞り込んでいくことで、ブランドコンセプトの方向性が浮かび上がるのだ。

提供:株式会社イングリウッド

これを支えるのが、独自開発システム『KOURY』に集約された膨大なデータである。自社で取り扱う化粧品、食品、日用品など複数ジャンルの売上・トレンドデータ。Amazonや楽天の口コミ分析。さらにオフライン店頭の棚を写真でマッピングし、占有率を定量化したデータまで。オンラインもオフラインも、ジャンルも横断して、すべてのデータが『KOURY(コウリー)』に蓄積されている。

梅原Webで販売するのに店頭の棚まで見るのかと思われるかもしれませんが、ここまでやるから見えるものがあるんです。

この3軸分析で何が見えるのか。梅原氏は青汁市場を例に、順を追って説明する。

まず1つ目、世相だ。消費者心理の大きな潮流を読む。

梅原近年、消費者の健康に対する意識は上昇し続けています。その証拠に健康食品分野の拡大が見られますが、消費者のニーズはあくまで「健康になりたい」「健康であり続けたい」ということ。生野菜を食べるなど、「普段の食事を通して健康になれるならそうしたい」と思っている消費者の方が多いのです。青汁であれば、「青汁を飲むぐらいなら生野菜を食べればいいよね」という健康食品への疑いが隠れています。

表面的には「健康志向が上がっている」。だから健康食品は売れる──そう判断する企業は多い。しかし、その奥に潜む消費者心理の変化まで読み取らなければ、商品設計を誤りかねない。

2つ目は、様々なジャンルの商品全般の動向だ。イングリウッドは、一見すると青汁とは関係のないカテゴリにも目を向ける。

梅原今売れている商品を見ると、“短期間”で“目に見えて効果がわかる”ものが多いですね。

うがいをすると汚れが見える洗口液や、吸収率の高さを謳うビタミンCなどが分かりやすい例です。また、短期間というキーワードだけでみると完全栄養食も同様ですね。時間をかけず効率よく商品の便益を得られることに魅力を感じているという傾向が見えてきます。

3つ目は、対象カテゴリである青汁市場そのもの。

梅原青汁市場は既に競合プレイヤーがひしめいています。もし当社で販売するとしたら、いわば後発ブランドになるので、正面から「すごい青汁です」と訴求しても、恐らく埋もれてしまうでしょう。

一方で、経済動向や様々な商品の売れ行き、対象カテゴリの状況をマッピングしていくと、競合に負けないユニークな訴求ポイントが見えてくるんです。これまでの話を整理すると、栄養食品への疑いはみんな持っていて、効果イメージは目に見える方がいいということが分かってきました。それを踏まえると、例えばフリーズドライ製法にして、野菜をそのまま粉にした商品を提供する方が現代のユーザーの嗜好に刺さる可能性が高いです。

提供:株式会社イングリウッド

「健康には配慮したいが、健康食品はなんとなく信用できない」という消費者の疑い。「効果は目に見える方がいい」という他ジャンルからの示唆。これらを掛け合わせると、「野菜をそのまま粉にしたフリーズドライ製法の青汁」という商品訴求に行き着く。素材や成分といった商品の細部に至るまで他社商品との差別化を見出し、消費者からの共感を得る可能性を追求しているのだ。

このように、「世相×多ジャンルの商品動向×対象ジャンルの売れ行き」を重ね合わせることで、「何を作るか」に加えて「どう訴求すれば刺さるか」まで見えてくる。これがイングリウッド流のデータの読み方だ。

なお、この青汁はあくまで仮想の例であるが、実際にこうしたフローを経て生み出された商品が、『三ツ星ファーム』『Aurelie.』『AKNIR』だ。『三ツ星ファーム』は4年で累計販売食数3,500万食を突破。MEGUMIがプロデュースする『Aurelie.』は、1年半で販売数累計400万本を突破した。モデル・梨花がファウンダーの『AKNIR』は、1本あたり4,000〜5,000円の高価格帯シャンプー市場で3年で250万本を突破している。

例えば『三ツ星ファーム』では、企画が開始した2020年当初、「共働きで毎日の食事の準備をするのは大変」「外食ばかりでは栄養バランスを考慮した食事は難しい」「コロナ禍で中食のハードルが下がった」といったニーズがあった。さらに「冷凍食品はおいしくない」「おいしさを感じられないと食事が苦痛に感じる」等の食事そのものに関する課題に着目し、「手軽さ」「健康」「おいしさ」が掛け合わさったブランドコンセプトが決定。4年で累計販売食数3,500万食を突破している。

提供:株式会社イングリウッド

梅原もちろん、最終的にはセンスの部分もあります。ただ、その判断の裏側にはこうしたデータがくまなく走っている。だからこそ、ご支援先の企業に対しても「なぜこれがうまくいくのか」を実体験とデータという二つの明確な根拠としてお出しすることができるんです。

こうした根拠があるからこそ、味の素(株)など誰もが知る大手メーカーとの協業が生まれているのだ。

しかしなぜ、イングリウッドだけがこの精度でデータを読めるのか。答えは、同社が持つ“ある構造”にあった──。

自社ブランドがあるから、「これで売れました」と言い切れる

一般的なコンサルでは「戦略の提案」を行うのに対し、イングリウッドは自社の販売実績に裏打ちされた「実証済みの解」を提示する。この違いは小さくない。

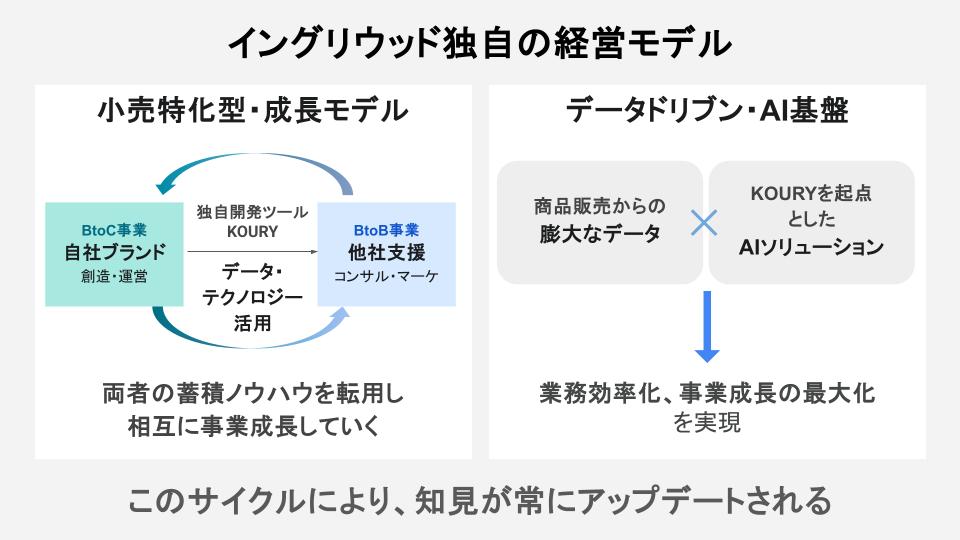

なぜ同社だけが3軸のデータ分析を実践できるのか。その理由は、自社ブランドを複数持ち、かつ小売の中で商品ジャンルを“絞っていない”ことにある。

もちろん、経済動向や世相のデータは他社でも“見ること自体は”できる。しかし、それを解釈して商品企画に落とし込むのは容易ではない。さらに、対象ジャンルとは無関係の商品トレンドまで横断的に分析している企業は少ない。同じデータを見ていても、どう解釈し、どう形式知化するかで差がつく。ではなぜ、イングリウッドにはそれができるのか。

取締役兼CTOの大森 崇弘氏。リクルートで日常消費領域の開発部長を務め、2021年にイングリウッドへ参画した。AI戦略事業本部の役員を務め、全社のテクノロジー戦略をリードしている。

大森コンサルやBtoB支援だけに振り切るなら、領域を絞った方が収益的にはいいんです。ですが当社は自社事業(BtoC)があることがユニーク。小売というバーティカル(特定領域)の中で、食品も化粧品も何でもやる。だからあらゆる大手メーカーの支援に対応できるんです。

自社で複数ジャンルの商品を手がけているからこそ、ジャンルを横断したトレンドの共通点や違いを肌感覚で捉えることができ、さらにデータでの分析も実施する。ここまで徹底するからこそ、その知見をBtoB支援にも活かせるのだ。

一般的には、化粧品専業なら化粧品業界の動向、食品専業なら食品業界の動向、というように特定のジャンルに特化する傾向にある。しかし、イングリウッドは小売全般を手がけているからこそ、ジャンルを横断した示唆を得られる。冒頭で梅原氏が青汁を例に説明したように、洗口液や完全栄養食といった対象ジャンルとは無関係の商品トレンドを活かせるのは、この仕組みがあってこそだ。

さらに強力なのは、それらの仮説に対して自社ブランドで「答え合わせ」ができること。3軸分析で導き出した仮説を、自社ブランドで実証することができる。成功すれば「なぜ売れたのか」、失敗すれば「なぜ売れなかったのか」がデータとして蓄積される。この繰り返しが、提案の精度を高めていく。

梅原例えば『三ツ星ファーム』では、常時100種類以上の冷凍弁当を展開しています。メニューの好みは人それぞれですが、売れ行きの初速やお客さまの評価、リピート率などを解析すると、満足度の高いメニューの傾向が見えて来るんです。人が感じる「おいしさ」も、感覚ではなくデータ分析に基づいて可視化できるんじゃないかと。

この仮説と検証を繰り返せるのは、自社ブランドを持っているからこそだ。

大森成功例を再現するのは大変ですが、不可能ではない。だからこそ、先に自分たちで実験するんです。

自社での実験を通じて成功と失敗をデータ化し、そこから得た知見を他社に展開する。さらに、協業を通じてナレッジを蓄積しながら、自社としては新たなブランドを立ち上げていく。このサイクルが回り続けることで、ノウハウは常にアップデートされていくわけだ。

取材等を基にFastGrowで作成

こうしたナレッジを蓄積する『KOURY』には、商品企画から在庫管理まで、あらゆるデータが集約されている。そしてその活用方法は、事業ごとに多岐にわたる。

大森継続購入してくださるお客様が多いブランドにおいては、購入後の顧客体験こそが、継続率の向上や解約率の低下において重要となります。データ分析では、そこの最適化を始めると成果がわかりやすいです。

例えば、顧客の不満や売れなかった原因などを集めたデータを、今度は需要予測に活かすことで商品の数を最適化していく。このように部門を横断したデータ活用をすることが、事業成長や事業改善のレバーになります。

需要予測や在庫最適化など、数理的に解けるところからシステム化を進める。一方で、商品デザインやキャッチコピーなど、消費者の感性感覚に訴える領域は「人が対応すべき」と割り切っている。AI化やシステム化は、あくまで事業成果を出すための手段に過ぎないからだ。

一方、大手メーカーが自社でこうした取り組みを推進しづらい理由がある。

大森例えば、大企業のように組織がしっかりと構築されている環境だと、商品企画、製造、販売、物流などにおいてそれぞれ別のシステムを使っていたり、データの定義が異なっていたりすることが少なくありません。

同じ「売上」でも、出荷ベースなのか、店頭販売ベースなのか、返品を差し引いた純売上なのか、部門ごとに扱う数字も管理方法も異なると、在庫データを商品企画やマーケティングでも活用したいと考えても、その部門に適したデータがないために「管轄外なのでわからないです」となってしまう。部門ごとに最適化された定義で数字を管理するのは良いのですが、それだと全社横断での分析は難しいです。

データ管理の仕方についても、ご支援先の企業様の話を聞かせてもらうと、数千件という商品のマスターデータが現在もExcelで管理されていることがあります。また、数百人規模の会社で、ベテラン社員が紙の資料で流通を取り仕切っていることも珍しくありません。それでも従来通り事業を回すことはできますが、データを横断的に活用するという観点では難しい状況ですよね。

これは組織構造の問題だ。外部から指摘されても、すぐには変えられない。だからこそ、自社で蓄積・分析したデータと、全社横断でのデータ活用に裏付けされた成功事例を持ち込めるイングリウッドのような存在が求められる。

大森自社ブランドで発見した「売れる法則」を、再現可能な形に落とし込む。我々はそれをシステムとして仕組みに変える。再現性を高める、スケールを大きくする、スピードを速くする。これがシステムでできることなんです。

自社で実験し、形式知化し、仕組みに落とし込み、他社に展開する。この循環が進み続ける限り、イングリウッドの知見は更新され続ける。結果、大手メーカーとの協業が生まれ続けているというわけだ。

オフラインは比較、オンラインは態度変容。戦い方が違う

梅原大前提として、現在の日本企業が直面している事業上の課題の根本背景には、人口減があります。2060年には約9,000万人になると言われていて(内閣府調べ)、計算したら1年間に約1%ずつ減っていくんですね。単純計算すると、何も手を打たなければ売上も同じペースで減っていくことになります。

さらに人口減少だけでなく、資材高騰、労働力不足なども重なる。だからこそ、オフラインを中心に展開していた企業もオンラインという新たな軸を強化したいとなる。しかし、なかなか踏み出せない。

梅原オフラインとオンラインでは小売ビジネスのやり方が全然違うんです。オフラインの場合、例えばお菓子を買いに来ている人がいくつかのお菓子の中から商品を選ぶ。比較の世界なんですね。一方オンラインは、Amazonや楽天のようなECモールや比較サイトで比較検索するユーザーもいますが、それだけではありません。買うつもりのないユーザーに広告を出して、「買いたい」という気持ちへの態度変容を促す要素も大きい。オフラインとは戦い方が異なるんです。

オフラインで長年成功してきた企業でも、オンライン特有の戦い方を知っているとは限らない。それに加えて、もう一つの壁がある。

梅原オンラインのノウハウが少ないと、意思決定に踏み出しにくい。一方で、経営層も現場も「オンライン展開をやらないと、この先事業が先細りしていく」という危機感を持っている。このギャップを抱える企業が非常に多いんです。

小売のオンライン展開の必要性や、オンライン展開しないことへの危機感はある。しかし、既存のオフライン事業で実績を積んできたがゆえに、未知の領域への投資判断が難しくなっているのが実情だ。

梅原通常、大企業における新ブランドの開発期間はおよそ3年と言われています。だからこそ「3年かけてオンラインの事業に挑戦して、もし成果が出なかったらどうするのか…」という思考になってしまうんです。

加えてオンライン展開のうちWeb広告を主軸としたダイレクトマーケティングは、1年2年かけて徐々に投資を回収していくモデルが主です。なので、その投資期間を経営陣が理解・納得できるかどうかも、投資に踏み切りづらい要因の一つになっています。

ダイレクトマーケティングは最初の1〜2年間、赤字の投資期間になりやすい。このビジネス構造が、経営層の慎重姿勢をさらに強くする。イングリウッドの場合は、どう突破しているのか。

梅原まずは「マーケットインのビジネスを始めましょう」と伝えています。

大手メーカーの場合は、特定のブランドや事業などで消費者から既に認知されている“信頼感”があります。そこに対し、「当社で実際に成功事例がある勝ちパターンを掛け合わせることで、新規事業として成功する実現可能性を最大限に引き上げませんか?」と丁寧に対話を重ねながら実行しています。

データを読む力、そして仕組みを作る力。リテールテック市場で成果を出すには、これらを兼ね備えた人材が欠かせない。そうした人材となるために必要なこととは──。

AI時代、「データが読める」だけでは生き残れない

まずはビジネスサイドについて、梅原氏に聞いた。

梅原消費者動向や商品トレンド、競合の動きなど、情報のキャッチアップが上手い人材が活躍していますね。変数が非常に多い領域なので、自分が培ってきた特化スキルは伸ばしつつも、様々な情報を自分の糧にしていける人が強いです。

「変数が多い」とはどういうことか。小売は、消費者心理、競合動向、季節要因、経済環境など、売上に影響する要素が無数にある。一つの専門領域に閉じこもっていては、全体像が見えない。

例えば広告施策を強みにしている人材がいたとして、広告だけを追求していたらそこに固執してしまう。しかし、自分の仕事を「広告を運用すること」ではなく「ユーザーの態度変容を促すこと」と捉えれば、視野が変わる。YouTubeの視聴傾向、SNSのトレンド、商品そのものへの理解──広告以外の領域にも自然と目が向くようになる。

なぜ、ここまで幅広い視野が求められるのか。小売という領域には、独特の難しさがあるからだ。

大森デジタルで、ソフトウェアだけで完結する世界ではありませんからね。アナログ、物理的な世界で起こっていること、物の流れも含めて管理する。最適化すべきバリューチェーンが非常に多い領域です。

在庫切れ、配送遅延、需要の急変──想定外の事態が当たり前のように起こる。こうした複雑な領域で成果を出すには、技術をどう活用すればいいのか。

大森先進的な技術ばかり使っているかというと、そうでもないですよ。もちろん最新のインフラやAIが進化してくれば、それを極力早く取り入れて試しています。しかし、あくまで技術は手段であり、事業に寄り添ったものを選ぶといったスタンスです。

事業成果から逆算して、必要なものを作る。その過程では、失敗も避けられない。

大森うちの会社は、失敗は数をこなせという社風なんです。開発者に限らず、まず技術に触れて試行錯誤をしてもらう。そこから課題や解決策の種を見つけ出します。業界を問わず先進的な導入事例をキャッチアップして、良さそうな取り組みはすぐに転用する。価値がわかりにくいものは、実際に作ってユーザーに使ってもらい分析します。頭の中で描くだけより、実際に試して失敗した方が学びは多い。だからこそ「小さく試す」経験をたくさんしよう、と。

小さく試して、失敗から学び、次に活かす。このサイクルを回せる人材が求められている。

梅原氏がビジネスサイドの人材像を語ったが、テクノロジーサイドではどうか。大森氏は、AI時代において技術者の二極化が進むと見ている。

大森求められる幅が広がるか、極端に特化するか。二極化していくと思っています。エンジニアとしても、AIが出してきたものより良いものを作れるのか、あるいはAIに完璧な指示を出せるのか。事業にとって最適な文脈を引き出せるかどうかが問われるようになります。

つまり、AIを「使う側」に回れるかどうか。コードを書く力だけでなく、技術の可能性と限界、そして事業課題を理解し、AIに適切な指示を出し、出力を評価できる力が求められるようになる。

AIが出力したものを超えるか、AIを使いこなすか。どちらにしても、「AIにできないこと」が問われる時代になりつつある。

大森人のマネジメントに時間を割く必要性は、エンジニアであればあるほど下がっていくと思っています。AIは人間と違って、モチベーション管理も不要ですからね。

これまでエンジニアは、大きなプロダクトを作ろうとするとチームメンバーとの調整や進捗管理に時間を割かざるを得なかった。しかしAIが作業を担うようになれば、そうしたマネジメント業務は減る。代わりに問われるのは、何を作るべきかを見極める力だ。

大森梅原が言うように、「良いものを知る」「良いものを見つけようとする」姿勢が重要になると思います。そこを怠ると、AIの出力に埋もれてしまう。

AIは大量のアウトプットを出せる。しかし「これが良い」と判断するのは人間だ。審美眼がなければ、AIの出力を評価できない。

データの奥を読む力、大手メーカーと渡り合う胆力、そしてAI時代に求められる審美眼。イングリウッドならここまで見てきたような力を同時に鍛えられる環境が揃っていそうだが、そこにまだ参画余地はあるのだろうか。

「経営チームをもう1チーム作る」。この機会を逃すな

大森『三ツ星ファーム』だけで、一つの会社として成り立つほどの売上規模なんですよ。その規模の事業が、今のイングリウッドには4〜5個集まっている。そしてそれはこれからも増えていきます。

つまり、1社にいながら4〜5社分の事業経験を積める可能性があるということだ。

梅原今、代表の黒川が社内で言っているのは、経営層をもう1チーム作るということです。会社として倍、数倍の成長スピードを求めているので、チャンスはいくらでもあります。

弊社が目指している伸ばし方でいくと、1人当たりの売上は今の2倍ぐらいにすぐになっていく。つまり、一人ひとりが担う事業規模が大きくなるということです。だから売上に対する個人のスキルセットへの要求も年々高まっていく。当然ながら、裁量が大きく、扱う予算の規模も大きくなります。

取材等を基にFastGrowで作成

2025年8月期は連結売上高325億円と昨対比30%超、今期も昨期以上の推移で成長しているという。このように成長スピードが速いからこそ、ポジションが生まれる。そんな同社の裁量はどの程度のものか。

大森裁量は、良くも悪くも天井なしの会社だと思っています。「自らクライアントを獲得し、自らブランドを立ち上げる」ことができる。自分がやりたいことを、周りの助けを得ながらやれる環境ですよね。

梅原権限と責任はセットですけどね(笑)。

大森もちろん健全な衝突はあります。でも、総じて自由な会社だと思います。

高い目標と大きな裁量。意見がぶつかることもあるが、それが健全な議論につながる。一方で、一つのチームや事業でうまくいかなかったとしても、選択肢は他にもある。

大森自分と同じ専門職の人材、ロールモデルが複数存在することではないでしょうか。この人とはうまくタッグが組めなかったけど、別の人とやってみたらうまくいく、みたいなことは往々にしてあります。人や事業の選択肢が複数あるというのは、活躍したい人にとってはいいところだと思います。

スタートアップのような裁量がありながら、一定の組織規模があるからこそ、相性の合う上司や同僚を見つけやすい。事業も人も、選択肢が複数あることがイングリウッドの強みだ。キャリアパスも多様である。

梅原チャレンジできる部署も多いですし、小売というドメインであらゆる手段でソリューションを磨いていく。特定の専門職の方でも、幅広くやりたいPM的な方でも、必ずハマるポジションがあります。

実際、20代で子会社の代表取締役を務めたり、ブランドマネージャーとして100億円規模の事業へと導いたりする事例もある。BtoCの自社ブランドもあれば、BtoBの大手メーカー支援もある。ブランドごと、ソリューションごとにキャリアを選ぶこともできるのだ。

取材等を基にFastGrowで作成

世相、他ジャンル、対象市場──3軸を掛け合わせてデータの奥を読む力。自社ブランドで仮説を実証し、データとナレッジで大手メーカーへの支援につなげる確かな実績。大手メーカーの経営層と対峙し、丁寧に対話を重ねる胆力。こうした力は、実践の中でしか身につかない。自ら手を動かし、数字を追い、成功も失敗も自分ごととして引き受ける。小売×テクノロジーという領域で、BtoCで鍛え、BtoBで視野を広げ、いずれは経営判断を担う。そのすべてのステップが、一社の中に揃っている。

「経営層をもう1チーム作る」

その言葉の通り、椅子はまだ空いている。

こちらの記事は2026年01月23日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。