実は知らない?事例で紐解く、スタートアップが採用ブランディングすべき理由と効果

「事業をグロースさせたいが、肝心の人材が採用できない…」

「大手企業に知名度で負けてしまい、優秀な人材が集まらない…」

「採用コストがかさみ、入社後のミスマッチも多い…」

急成長が至上命題のスタートアップにとって、「採用」は事業の未来を左右する重要課題です。多くの経営者や採用責任者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

厳しい採用市場で勝ち抜き、優秀な人材を獲得し、事業をドライブさせていくための強力な武器。それが「採用ブランディング」です。

本記事では、なぜスタートアップこそ採用ブランディングに取り組むべきなのか、その理由と具体的な効果を実際の事例をもとに解説します。

これまで採用ブランディングに取り組んできた人も、これから採用ブランディングに取り組もうという人も、ぜひ最後までお読みいただけたらと思います。

スタートアップこそ「採用ブランディング」が必要な理由

「ブランディング」と聞くと、「多額の予算を投じることができる大企業がやること」というイメージがあるかもしれません。しかし、リソースが限られているスタートアップにこそ、採用ブランディングは必要です。予算の制約は創意工夫によって乗り越えなければなりません。スタートアップが直面する特有の3つの課題をまずは確かめていきましょう。

1. 大企業を始めとした他社との採用競争の過熱化

スタートアップは大手企業とは異なり、「そもそも会社の存在を知られていない」というハンデを負っています。このような厳しい採用環境の中で、「条件(待遇)」も大切ですが、それ以上に「価値観」や「ビジョン」で選ばれる存在になる必要があります。

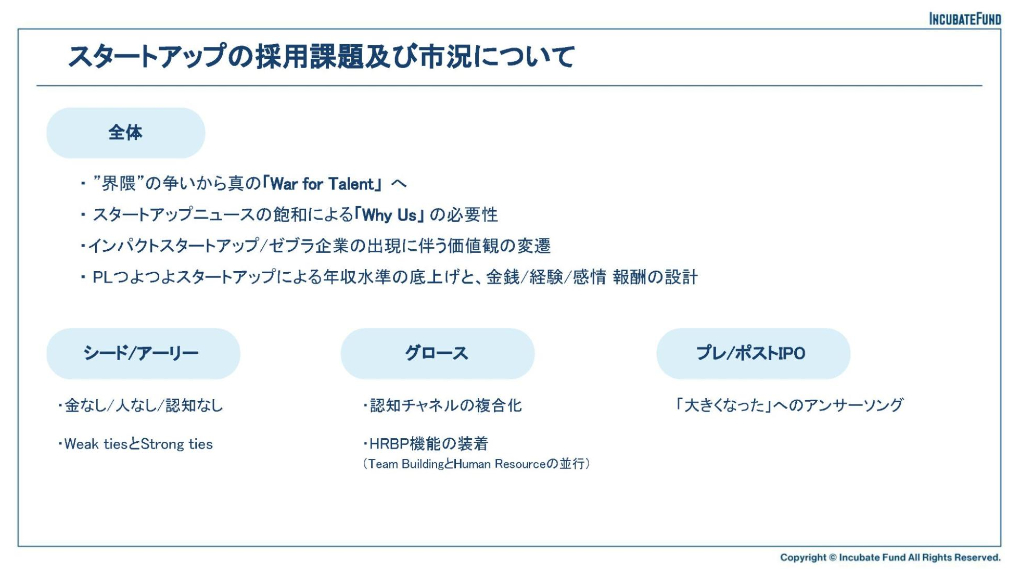

VCとして数多くのスタートアップの採用・組織支援をしているインキュベイトファンドの壽松木氏は「企業フェーズにもよるが、最近スタートアップと大企業との争いが目に見えて増えている」と話します。

壽松木氏から見た昨今のスタートアップを取り巻く採用課題及び市況 (壽松木氏が登壇したFastGrowのセミナーのスライドより抜粋)

実際に、以下のような例があるといいます。

- アーリーステージのスタートアップのテックリードポジションで選考を受けている候補者が、誰もが知る大手企業を併願していた

- スタートアップのビジネスサイドのCxO候補として選考を受けている候補者が、従業員数2万人ほどの会社で海外M&Aを担うポジションを併願していた

▶参考:FastGrowイベントレポート『採用戦略の真髄は“狭報”にあり──インキュベイトファンド×DNX Ventures×FastGrow スタートアップ支援者が見る採用強者の共通項』

2. 採用のミスマッチがもたらすダメージ

リソースが限られるスタートアップでは、一人の退職が事業に与えるインパクトはより大きくなります。現場の人手不足や採用コストの損失はもちろん、残されたメンバーの士気低下や事業計画の遅延といった事態も招きます。

そのような事態を避けるために、カルチャー・スキルフィットした人材の採用は不可欠。採用ブランディングによって自社のカルチャーやビジョンを正しく発信する必要があります。

株式会社FLUXの例を紹介します。シリーズB調達を迎えた2023年当時、事業の幅も広がり、急速な組織拡大をした結果、昔に比べると社員の思考性にばらつきが出てきました。 そこで、さらなる成長と組織変革を目指すため、「プロスポーツチームのような組織」という組織方針を掲げて、ハイパフォーマーが活躍できる環境づくりを図ることにしました。

その際、FastGrowから“High Performer Oriented” というコンセプトを提案し、CxOの対談記事でその背景や思いを訴求したことで効果的にカルチャー共感を生み出し、内定数が増える中でも「内定承諾率75%以上」を維持し続けることに成功。採用のミスマッチを防ぐことで同社の事業は成長し続けることができました。

株式会社FLUXのCEO 永井氏(左)とCOO 布施氏(右)。株式会社FLUXではコンテンツ発信を通して自社のカルチャーを訴求し、採用のミスマッチを減らす取り組みをしている

3. 採用コストの効率化

皆さんの企業でも人材を採用するうえで求人広告媒体や人材紹介エージェントを利用していると思います。これらの即効性は言わずもがな、中には成果報酬型のサービスもあり費用対効果がわかりやすいというメリットを持つ一方、採用人数が増えるにつれて、コストも比例して増えていきます。また、ある特定のサービスからの採用に依存している場合、そのサービスでの採用がうまくいかなくなった時に大幅な採用計画の見直しを迫られ、事業上の機会損失が生まれる可能性もあります。

一方、採用ブランディングは効果が出るまでに時間がかかったり、効果検証が難しかったりするイメージを持たれていますが、認知度向上やブランディングには間違いなく効いていきます。少しずつでも、確実にリファラル採用や直接応募の増加が期待できます。それにより、求人広告媒体や人材紹介エージェントへの依存度を下げることができ、一人当たりの採用単価を引き下げることにも繋がります。

また、採用ブランディングを通して候補者に自社の事業内容やカルチャーについて正しく理解してもらえていれば、面接の通過率や内定承諾率が高くなるほか、入社後のミスマッチも防げ、そのような観点でもコスト・損失を抑えることが可能となります。

以下のnoteでは、広義での採用コストが網羅的に整理されており、昨今の採用単価の趨勢を踏まえてどのようにコストをコントロールすべきかが記載されています。 見落とされがちな意外な「採用コスト」も見つかるかもしれません。成果報酬で費用対効果だけを考えるのではなく、将来への投資という捉え方で投資対効果を考えるきっかけにしてみてください。

▶参考:髙谷 浩太 | 四方よしのBPO屋 | 株式会社YOMO代表のnote『採用コストは“経営 KPI”──2025 年最新版・最適化ロードマップ(経営者・人事責任者向け)』

スタートアップが採用ブランディングで得られるメリット

では、採用ブランディングに取り組むことで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。既に言及しているものもありますが、改めてまとめます。

メリット1:採用の「質」が向上する

採用ブランディングの本質は、自社のミッション・ビジョン・バリューを社外に伝え、それに共感する人材が集まるようにすることです。「この会社の価値観が好きだ」「この仲間たちと働きたい」という、よりエンゲージメントの高い候補者からの応募を増やすことができます。

ラクスル株式会社では、入社後にBizDevとして活躍しているメンバーの共通点として「入社前からBizDevに関するコンテンツをよく読み、自分なりの意見やスタンスを持った上で面談・面接に臨んでいた」ということが分析により判明したため、BizDevのコンテンツを出し続けていました。

合わせて、採用面接官を新たに務めることになったメンバーの自己紹介コンテンツを毎回制作してきました。そうすることで、面接中の「BizDevの役割説明」や「面接官の自己紹介」にかかる時間を減らし、候補者の見極めやアトラクトに集中できるようにもなり、採用した候補者の「質」を高めることができました。

FastGrow『ラクスル流PMI「Buy&Build」──新卒から執行役員へ就任した木下氏が語る、PMIで得た経営経験とは』

ラクスル株式会社では、上記のような「採用面接官の自己紹介コンテンツ」を作り、エンゲージメントの高い候補者からの応募を増やし、アトラクトに繋げていた

メリット2:採用コストを削減できる

企業の魅力が広く正しく伝われば、SNSでのシェアや口コミも広がるようになって、直接応募が増えたり、候補者がエンゲージメント高く応募してくれるようになります。これにより、スカウトや人材紹介にかかる費用を抑え、採用のミスマッチを防ぐことができ、採用コストの削減に繋がります。また、企業の採用活動そのものが”資産”となっている状態であるとも言えます。

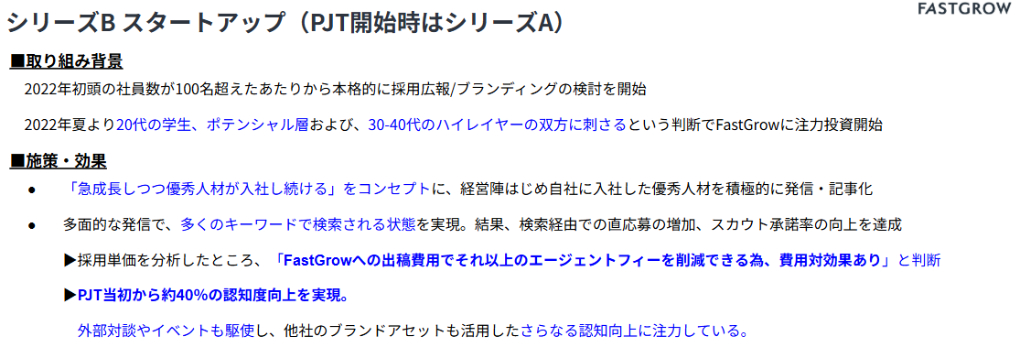

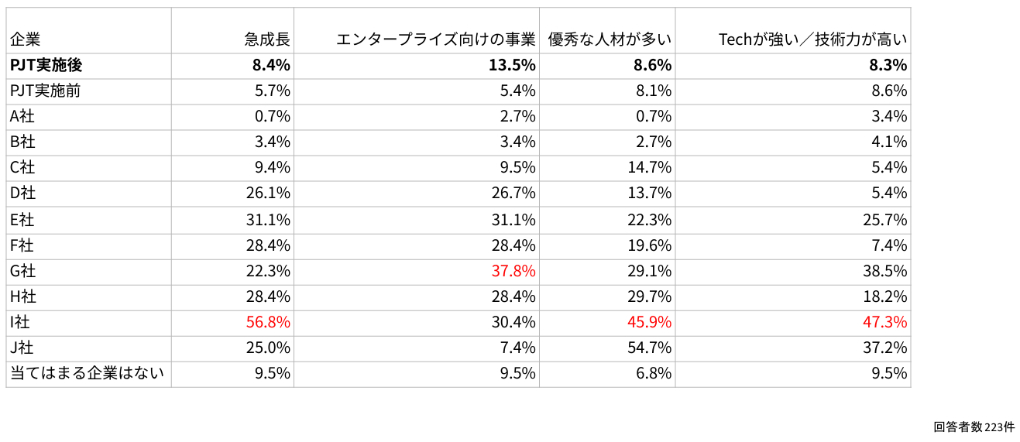

FastGrowでは、採用ブランディングを通してこのような状態を効率的に作るための方法として、独自の認知調査を行い、認知度やブランディングの現状を表す助成想起獲得率(「『〇○○』というワードに当てはまると感じる企業を全て選択してください」という複数選択可能な設問で選択された割合)などを調査しています。 実際にFastGrowでプロジェクトを実施している企業においても、助成想起獲得率が高まった結果、直接応募やリファラルが増加したり、スカウトの返信率が向上したりするなど、採用コストの削減に成功した事例が出ています。

FastGrowも活用しながら採用ブランディングを実施しているスタートアップでは、認知度の向上に伴い、エージェントフィーの削減を実現(FastGrowの媒体資料より抜粋)

FastGrowで実施した助成想起獲得率の調査結果。FastGrowのプロジェクトではこのスコアを採用ブランディングの効果測定の1つの指標としている(FastGrowの独自調査より抜粋)

メリット3:社員のエンゲージメントと定着率が向上する(インナーブランディング効果)

採用ブランディングは、社外だけでなく社内に向けても大きな効果を発揮します。自社の魅力や価値を改めて言語化し、発信するプロセスを通じて、社員は自社への理解を深め、働くことへの誇りや満足度(エンプロイー・エンゲージメント)が高まります。

離職が少なければ、結果として将来の採用コストも削減できます。長い目で事業を考えれば、無視できない大事な効果です。

以下のnote内の「なぜ『評判のギャップ』が生まれるのか?」という部分は、採用ブランディングに力を入れている企業ほど陥りやすい状況なので、ぜひ参考にしてみてください。

▶参考:採用せんぱい|スタートアップ/HRtechのnote『会社の「評判」、顧客と社員でギャップはありませんか?』

メリット4:事業成長にも好影響を与える

採用ブランディングは、採用活動の枠を超えて、企業の認知度向上や信頼性の獲得にもつながります。社員が活き活きと働く様子や、事業が目指す世界観が広まることで、プロダクトやサービスのファンが増えたり、協業パートナーが見つかったりと、ポジティブな副次効果が期待できます。

FastGrowが制作する最近のトレンドを解説する記事『トレンド研究』では、株式会社ACROVEの代表・荒井 俊亮氏に『ECロールアップ』について解説いただいたことがあります。採用ブランディングを目的として、自社の事業領域の解像度を高めてもらうことが主な狙いでしたが、『ECロールアップ』における第一人者という見せ方ができ、大手新聞社から取材依頼が来るなど事業面でも好影響を与えた事例となりました。

FastGrow『【トレンド研究:ECロールアップ】トレンドは、消費財やWEBメディア領域と同じ!?──グローバルで勃興する、ECロールアップ総まとめ』

株式会社ACROVEではこの記事がきっかけとなり、大手新聞社から取材依頼を受けた

採用ブランディングは、事業を成長させ続けるために必要な投資である

採用ブランディングは、スタートアップが継続的な事業成長を実現するうえで、自社が欲しい人材を限られたリソースの中で効率的に採用するための有効な方法です。 お伝えした通り、採用ブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、地道に継続することで、自社にマッチした優秀な人材が集まり続ける「採用の仕組み」を構築することができます。 ぜひ自社のビジョンや事業計画に照らして、投資という中長期的な視点で採用ブランディングを考えてみてはいかがでしょうか。

この記事を読んで、「採用ブランディングを始めてみようかな」「採用活動全体を見直してみようかな」と思っていただけたなら、まずは「自社の魅力は何か」を社内外の人に聞いてみることがおすすめです。

「何から手をつければいいか分からない」「自社の魅力をどう言語化すればいいか悩んでいる」

そのような時は、ぜひ『FastGrow』にご相談ください。これまで数多くのスタートアップの成長を支援してきた知見を活かし、貴社の採用ブランディング、そして事業の成長を力強くサポートします。

採用ブランディングについて相談したい!と思ったら

こちらの記事は2025年08月28日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。