「採用ブランディングとはマーケティングである」──“指名される採用設計”を、数百社の採用ブランディング支援をしてきたFastGrowが解説

「記事も出しているし、スカウトも送ってる。それでも応募が来ない」──ベンチャー / スタートアップの経営者や人事責任者、そして大手企業の採用担当者などが、FastGrowに最も多く寄せる相談の一つである。

その背景には、「採用広報=とりあえず情報発信」という認識がある。一貫したブランドメッセージなしに発信を繰り返してしまうという課題だ。

だが、採用競争が激化する今、必要なのは別の視点である。 それが「採用ブランディング=候補者に“◯◯といえばあの会社”と想起させる仕組みづくり」だ。

本稿では、FastGrowが数多くのベンチャー / スタートアップや大手企業と伴走してきた経験をもとに、応募数ではなく“想起”をつくる採用ブランディング設計のエッセンスを紹介する。

- TEXT BY TAKUYA OHAMA

情報発信をしても採れないのは、採用ブランディングの戦略設計が欠けているからだ

「メディア露出もしている」「SNSも更新している」「求人サイトも活用している」──それでも優秀な候補者からの応募が増えない、という声は後を絶たない。

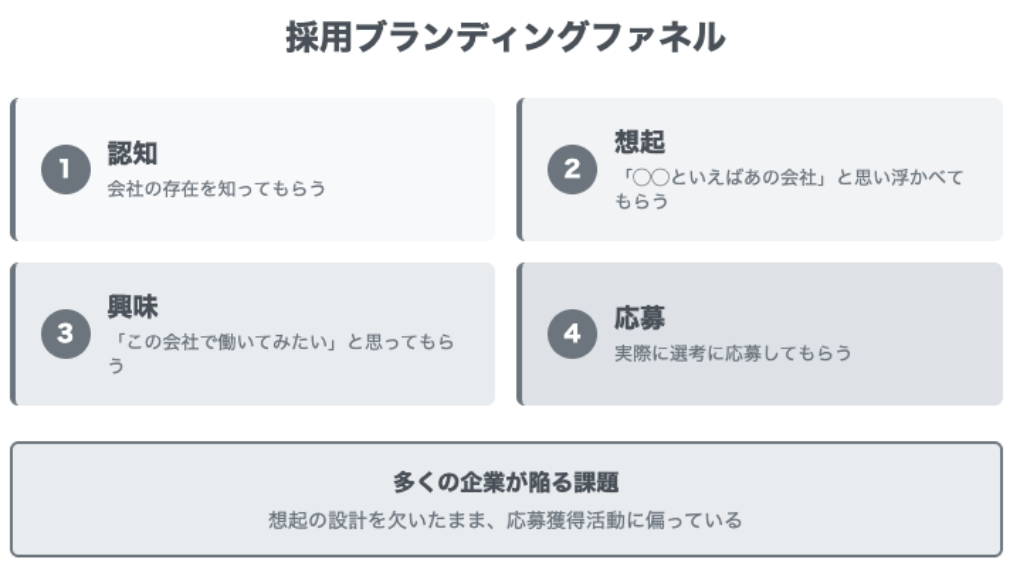

だが、FastGrowが重視するのはその“発信の量”ではない。採用ブランディングには、マーケティングと同じく「認知→想起→興味関心→応募」というファネルが存在する。多くの企業は、この“最上流=特定のキーワードで想起される状態”をつくる設計を欠いたまま、末端の応募獲得活動に偏っているのが実情だ。

採用ブランディングとは、候補者が転職を検討する際に「BizDevなら◯◯社」「20代で経営人材を目指すなら◯◯社」などと真っ先に思い浮かべてもらう状態をつくることである。この想起がなければ、どれだけ情報発信しても「なんとなく知ってる会社」で終わってしまう。

貴社の採用がうまくいかないのは、情報発信の量や求人票の表現の問題ではなく、それ以前の、採用ブランディングの戦略設計がなされていないことこそが原因なのだ。

「BizDevといえばラクスル」を生んだのは、採用ブランディングを“継続投資”と捉えた経営判断

ベンチャー / スタートアップ界隈において、採用ブランディングの戦略設計に最も早くから取り組んだ一社が、ラクスルである。

ラクスルは「RAKSULグループの事業成長にはBizDev人材の継続的採用が不可欠」という経営判断のもと、初年度(2019年当時)から1,000万円以上をFastGrowとの採用ブランディングに投資した。

重要なのは、これが一時的な“キャンペーン”ではなく、“ブランド資産への継続投資”だったという点だ。

FastGrow作成のホワイトペーパー「気になるあのスタートアップの採用広報・ラクスル株式会社編」より抜粋

(上記の詳細なデータや事例をご覧になりたい方は、コチラのフォームより「ホワイトペーパーDL希望」を選択して問い合わせください)

具体的には、「今期の採用枠を埋めるための記事制作」ではなく、「“BizDevならラクスル”という純粋想起を市場につくる中長期プロジェクト」として位置づけた。

下記の記事群は、それぞれ異なる想起ワードを狙って設計されている。

例)

- 若手BizDev育成 → 「年次や経験が浅くても事業をリードする存在になれる」

- 事業開発キャリア → 「BizDevとしての専門性が身につく」

- M&A・PMI経験 → 「経営者としての経験が積める」

ラクスルがFastGrowと共に制作した過去記事の例(一部抜粋)

これらの記事制作により、ラクスルは「BizDevといえばラクスル」というスタートアップ界隈での想起獲得を実現した。記事は一時的な販促物ではなく、「何度も読み返される信頼資産」として“今でも”機能し続けている。

FastGrow式・採用ブランディングの3ステップ設計法

では、FastGrowが支援する採用ブランディングとは具体的に何か?

それは採用候補者の認知変容を狙った、以下3ステップの設計である。

ステップ1:想起ワードの定義と差別化軸の明確化

「◯◯といえば弊社」と言われたいキーワードを明確に定義する。

例:「BizDev × 若手育成」「PdM × toB SaaS × 急成長」といった具合に、職種×強み×環境などの掛け合わせで差別化軸を設計する。

ステップ2:想起ワードに基づく一貫したメッセージ設計

定義した想起ワードを軸に、記事タイトル・本文・イベント登壇・SNS投稿のメッセージを統一する。候補者がこれらに複数回接触した時に「一貫性のある会社」「専門性の高い会社」と認識される状態をつくる。

ステップ3:想起率・認知度の定量測定による効果検証

- 想起率調査:「(例)BizDevが強い会社といえば?」への回答分析

- 認知度調査:社名認知→理解度→好感度の変化測定

- 応募経路分析:「記事を見て応募」の比率変化

【図表説明】

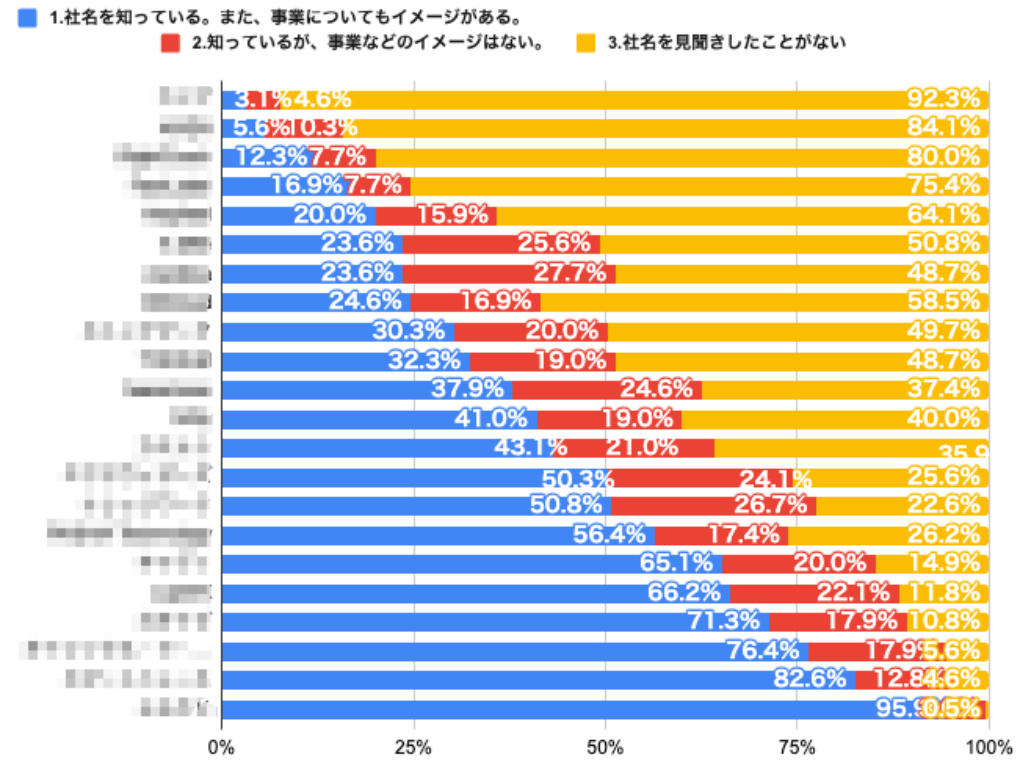

下記の二つの図は、FastGrowが実施する「認知度調査」のレポートの一例である。

図1:競合比較による認知度測定

クライアント企業が「FastGrowの読者にどれくらい、どのように知られているか?」を、ベンチマーク企業と比較して調査したもの。FastGrowによる支援開始時と終了時に同じ調査を実施することで、採用ブランディング施策の効果を定量的に測定できる。

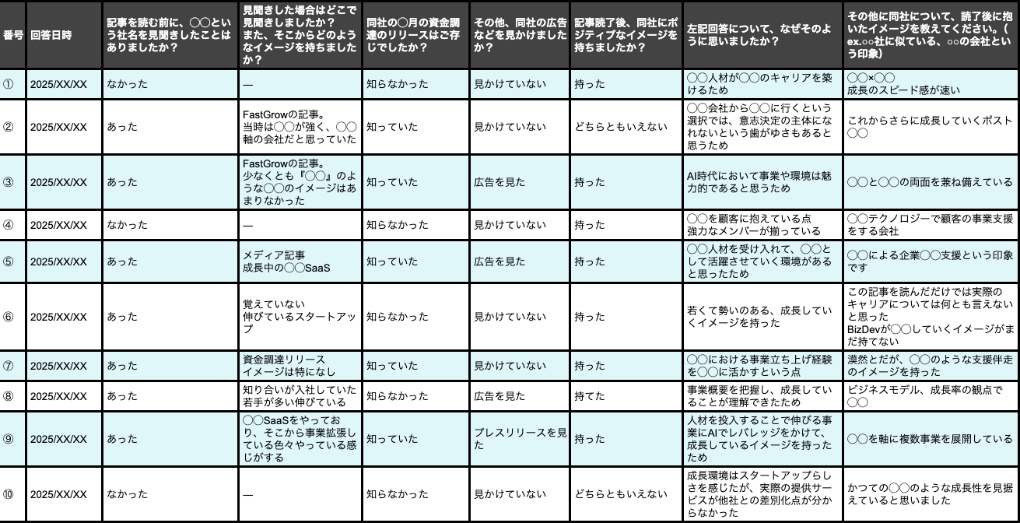

図2:コンテンツ接触後の印象変化調査

記事やイベント接触後の読者に対して実施するアンケート調査。「企業への印象がどう変わったか」「どのような企業イメージを持ったか」を定性・定量両面で把握し、コンテンツの改善点を特定している。

こうした定量・定性データを基にPDCAを回し、想起づくりの精度を高めていく。

図1|FastGrowによる認知度調査レポートの一例

図2|FastGrowによる認知度調査レポートの一例

重要なのは、「記事を制作する」ことが目的ではなく、「想起される状態をつくる」ことが目的だという点だ。

読者の中にも、「何を押し出せば候補者に刺さるのか分からない」「発信するたびにメッセージがブレる」と悩む方はいるだろう。FastGrowは、まさにその“軸”を定義する戦略設計から支援している。

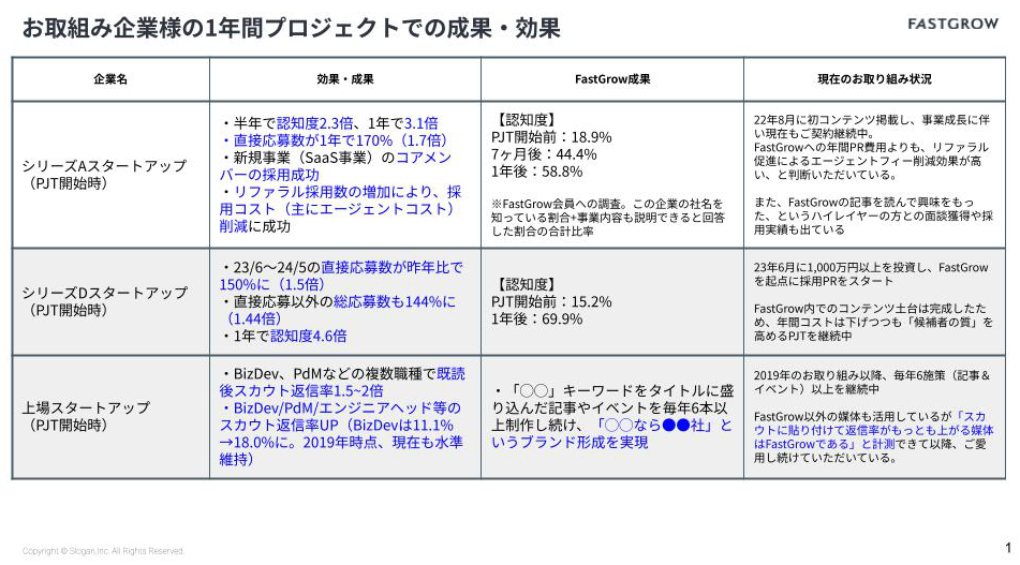

以下は、FastGrowが支援した代表的なプロジェクトの成果・効果である。より詳細な情報を知りたい方は、コチラのリンクよりぜひ問い合わせていただければと思う。

採用ブランディング成功の鍵は、経営層が発信の主体となること

採用ブランディングを成功させる企業に共通するもう一つの要因は、発信の主体が“人事部だけ”ではないことだ。

先述のラクスルでは、事業責任者やCxOが自らFastGrow記事に登場し、「自社のBizDevとは何か」「どのような成長機会があるか」を語った。人事担当者の言葉ではなく、実際に一緒に働く上司の言葉で語ることで、候補者の納得度が格段に高まる。

これにより、候補者は“実際の上司の顔が見える状態”で応募するため、面接での相互理解も深まりやすく、選考効率も向上する。

読者の中には「事業責任者は忙しくて情報発信どころじゃない」という方もいるかもしれない。だが採用ブランディングとは、経営戦略そのものである。事業の成長に必要な人材を獲得するための投資として、経営層が主体的に関わることが成功の前提条件なのだ。

実際、ラクスル執行役員の木下氏は次のように語る。

「RAKSULグループでは、FastGrowとのブランディングの取り組みにおいても、CxOや事業オーナーが中心となって進めていることがほとんどです。

責任者として「事業計画の達成に向けて、どのような採用計画が必要で、そのためにどのような採用ブランディングが必要なのか」という相談から始めています。

そして、新たに打ち出すブランドイメージや施策案をディスカッションし、各コンテンツの企画・進行まで細かく確認しています。この深い関与こそが、解像度の高いメッセージ発信を可能にし、継続的なブランドイメージの醸成に繋がっているのです」

by ラクスル株式会社 執行役員 木下氏(FastGrowホワイトペーパーより抜粋)

こうした経営層の深い関与こそが、解像度の高いメッセージ発信を可能にし、継続的なブランドイメージの醸成につながっていくのである。

FastGrowは記事制作会社ではなく、「想起される採用ブランディング」の戦略パートナーである

ここまでの流れを踏まえると、採用ブランディングとは「今月中に何人採れるか」ではなく、「次に採用が必要になった時に候補者から想起される状態をどうつくるか」の勝負であることが伝わったかと思う。

FastGrowは、社名想起・職種想起・スカウト返信率・面接効率など、採用ブランディング全体の“上流から下流まで”を一貫して支援する戦略パートナーである。

特に採用競争の激しいポジションや職種──若手経営人材、若手事業責任者、BizDev、エンタープライズセールスなど──であればあるほど、「採用ブランディングによる想起づくり」を事前に仕込んでおくことが、数ヶ月後の採用成否を分ける。

「記事を発信しても反応が薄い…」「スカウトの返信率が低い…」もし、いま採用ブランディングに課題を感じているのなら、必要なのは新しい求人票でもSNS運用術でもない。

「採用ブランディングの戦略設計を根本から見直す」ことではないだろうか。

採用ブランディングの戦略設計について相談したい!と思ったら

こちらの記事は2025年09月12日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

次の記事

執筆

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。