ファーストキャリアは“名より実”をとれ──10年後の実力差を生む、知られざる挑戦環境で培う“任される経験”

「有名企業だから安心」──それは本当に、正解だろうか。

就活市場では、いまだに“知っている社名かどうか”が企業選びの判断軸になりやすい。しかし、数多くの起業家や事業責任者たちが口をそろえて語るのは、ネームバリューではなく、「何を任され、どう考え、やりきったか」という“経験の質”こそが市場価値を決定づけるという事実だ。

実際、近年急成長を遂げているスタートアップ──たとえば、行政や金融領域でのDXを進めるLayerX、製造業×SaaSのグローバル展開を仕掛けるキャディ、M&A戦略を駆使し複数の産業構造を刷新し続けるラクスルなどでは、20代から事業の構想や意思決定を任される環境が用意されている。

彼らに共通するのは、「誰かが決めたKPIを追う」のではなく、自分の頭で「何を、どこで、誰に、どう届けるか」を設計し、責任をもってやりきる──そんな経験を20代前半から積める構造が意図的に設計されていることだ。

本特集では、そうした企業に加え、まだ広くは知られていないが、若手の挑戦を制度として実装する成長企業にもフォーカスし、「ファーストキャリア=経験の質で選ぶべき」という提言を具体事例とともに届けていく。

「ファーストキャリアは“名より実”」──この言葉の真意を、今あらためて問いたい。

- TEXT BY TAKUYA OHAMA

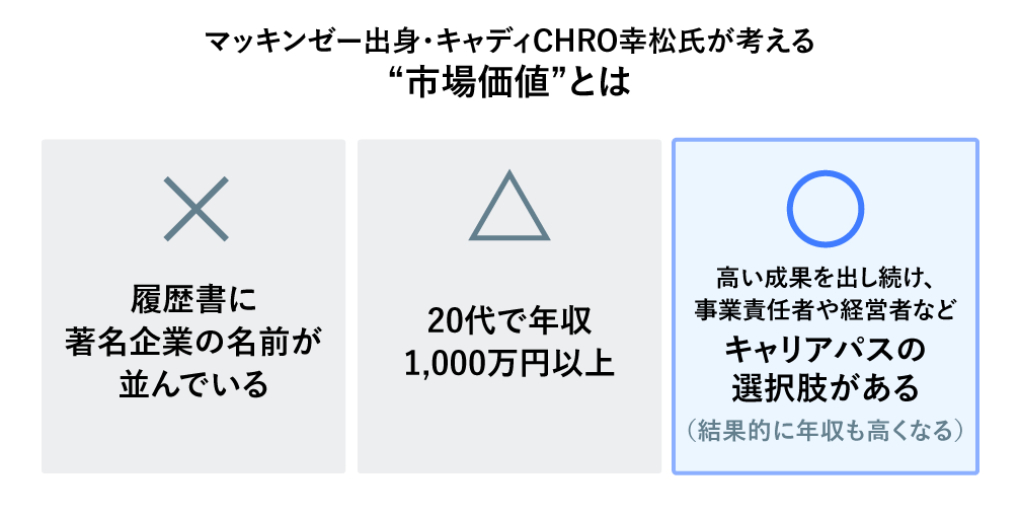

「市場価値」とは、“どこにいたか”より“何をやったか”で決まる

「どこの会社に入ったの?」

就活を終えた学生同士の間で、最もよく交わされるこの問い。ネームバリューのある企業名が返ってくると、「すごいね」と返すのが、ある種のテンプレートになっている。

だが、それは本当に“成長できる選択”なのだろうか?

FastGrowがこれまで取材してきた数百名の起業家や事業責任者たちが口を揃えて語るのは、「市場価値は、“どこにいたか”ではなく、“何をやったか”で決まる」という、極めてシンプルな原則である。

たとえば、製造業×SaaSという難度の高い領域でグローバル展開を進めるスタートアップ・キャディでは、若手に挑戦を任せる構造が組織全体に埋め込まれている。CHROの幸松大喜氏(元マッキンゼー)は「評価されるのは企業名ではなく成果。その成果は“どんな環境で挑戦したか”で決まる」と語り、“正解のない現場での意思決定”こそが人材の本質的な市場価値を生むと強調する。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

2025年3月公開記事

LayerXもまた、行政・金融・AIといった複雑な領域で複数事業を同時展開する注目企業だ。代表の福島良典氏(Gunosy創業者)は、「若手こそ身の丈を超えた挑戦をすべき」と語り、20代のうちから事業責任者・執行役員として抜擢される仕組みを設計してきた。

2023年11月公開記事

さらに、印刷・物流などの産業構造を刷新してきたラクスルでは、代表の永見世央氏(元カーライル・CFO経験者)が「若手は経営の打席に、早く多く立つべき」と語り、新卒や若手中途人材がM&Aや新規事業の責任者として登用される環境を整えている。

2023年12月公開記事

もちろん、企業選びにおいて知名度や安定性を重視することが間違っているわけではない。それらが魅力となるのは確かだ。だが一方で、「何を任されるか」「どんな裁量が得られるか」という視点を欠いたまま企業を選んでしまうと、いざ入社してから“思っていたのと違う”というギャップに直面することも少なくない。

とりわけ近年は、第二創業フェーズや成長局面を迎えるスタートアップを中心に、「若手の挑戦を前提とした構造」を持つ企業が増えてきている。そこでは、年次や経験ではなく“実力と意思”によって仕事の大きさが決まる。だからこそ、入社1年目から事業の構想や意思決定の責任を担うことも十分にあり得るのだ。

つまり、ファーストキャリアで考えるべきは、「どこに入るか」ではなく、「どんな環境に身を置き、どんな経験を積めるか」である。

この視点に立てるかどうかが、数年後の実力差を大きく左右していく。

たとえば実際に、20代で事業の中核を担い、構想や意思決定を重ねている若手たちが存在する。彼らに共通しているのは、挑戦の機会が“構造として用意されていた”という点にある。

“名より実”の好事例──20代で事業を動かす経験が、その後の武器になる

「裁量があります」「若手が活躍しています」──。

採用広報ではお馴染みの言葉だが、それが“一過性の抜擢”なのか、“構造としての挑戦機会”なのかで、若手が得る経験の質はまったく変わってくる。

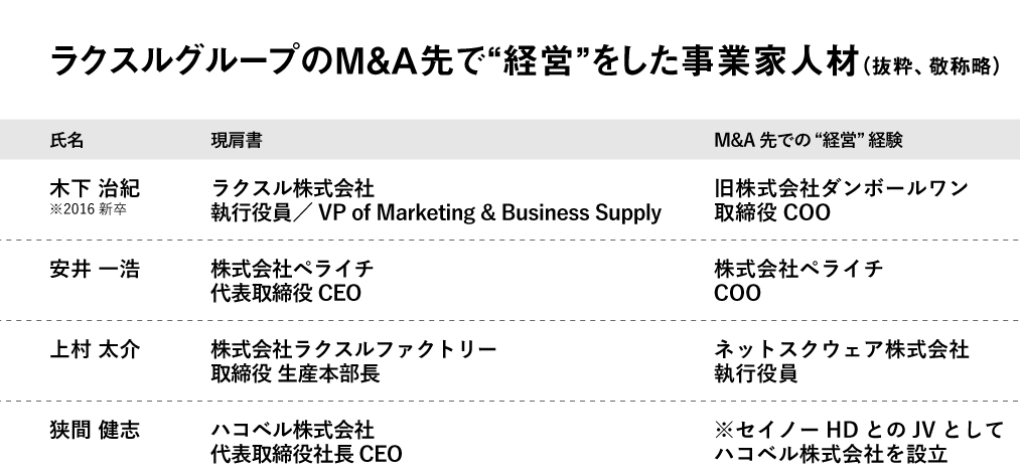

たとえば、ラクスル。

新卒1期生として入社した木下氏は、数年で印刷事業のPL責任を担い、M&A先であるダンボールワンにCOOとして出向。その後はラクスル本体の執行役員へ。「経営の打席に、早く多く立つべき」と永見CEOが語った通り、ラクスルは若手に対して“構想・意思決定・成果責任”を一気通貫で任せる仕組みを作ってきた。

2023年12月公開記事

キャディでも、入社3年目でプロダクトマネージャーに抜擢された後藤氏や、4カ国を渡って市場開拓に挑戦してきた西村氏など、“正解のない領域”で試行錯誤を重ねてきた新卒0期生たちが活躍している。彼らの共通点は、与えられた道を進んだのではなく、自ら勝ち筋を構想し、実行してきたことにある。

事業フェーズがさらに成熟しているITコンサルファーム・シンプレクスでも、若手の挑戦環境は例外ではない。

同社COOの助間孝三氏は「生意気な若者よ、10年で私を超えてみないか?」と語り、20代で数十億円規模のプロジェクトを任される土壌を築いてきた。入社2年目で開発リーダーを担った実例など、全員が“プロフェッショナル”として戦う前提で組織設計がされている。

2023年2月公開記事

kubellも、Chatworkを軸にBPaaSやAI領域など複数事業を展開する中で、新卒2年目を育成リーダーに抜擢するなど、挑戦のスピードと支援体制が両立する環境を築いている。経営層との距離も近く、COOが直接若手にフィードバックを行うなど、実践的な育成が日常に組み込まれている。

2022年3月公開記事

これらの企業に共通するのは、「若手でもやる気があれば任せる」ではなく、「任せることを前提に構造が整っている」という点だ。組織の成長に応じてポジションが増え、役割が設計されていく中で、「年次が若いから補助的な役割で」といった遠慮は存在しない。

就職活動においては、つい「知っている会社」かどうかを基準にしてしまいがちだが、本質的な問いは別にある。

──誰が、何を、どのスピードで、どのくらいの裁量で担っているのか。

それを事実ベースで見極める視点を持つことで、これまで見落としていたような企業の中にこそ、思いがけない挑戦環境が見えてくることがある。

挑戦の密度は、知名度では測れない

たとえば、知名度では上位に挙がらないような企業が、若手にとってはむしろ最も密度の高い経験を得られる場である場合もある。そうした環境に共通しているのは、「任されること」が偶然ではなく、あらかじめ制度として設計されているという点だ。

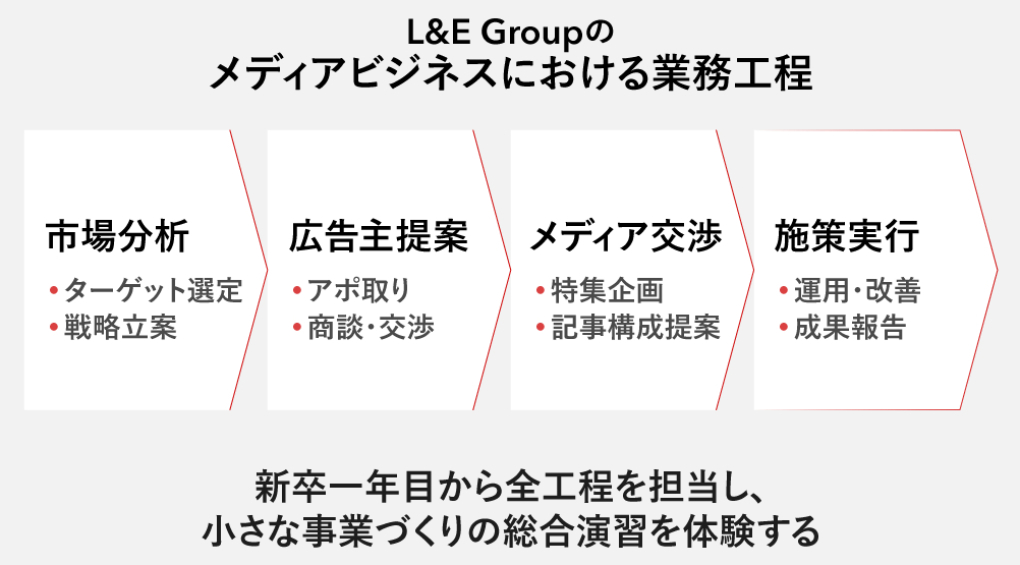

たとえば、L&E Group。広告・マーケティング領域を起点に事業を展開し、社員数30名ほどながら年商60億円を超える規模を実現している。新卒1年目から「どの市場に挑むか」「誰に・何を・どう届けるか」といった商流全体の設計を担い、2年目には上司の反対を押し切って未開拓市場に挑戦し、年間7億円の売上を生んだ事例もある。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

2025年5月公開記事

この背景には、「任せること」が属人的な方針ではなく、組織全体の育成思想として浸透している土壌がある。執行役員の新山氏は、2024年新卒とインターン計9名に直下でフィードバックを行い、一人ひとりに合わせた戦い方と検証プロセスを共に設計した。若手が構想し、仮説を立て、勝ち筋を自分の頭で見つけにいけるよう、裁量と支援の両輪が揃っているのが強みだ。

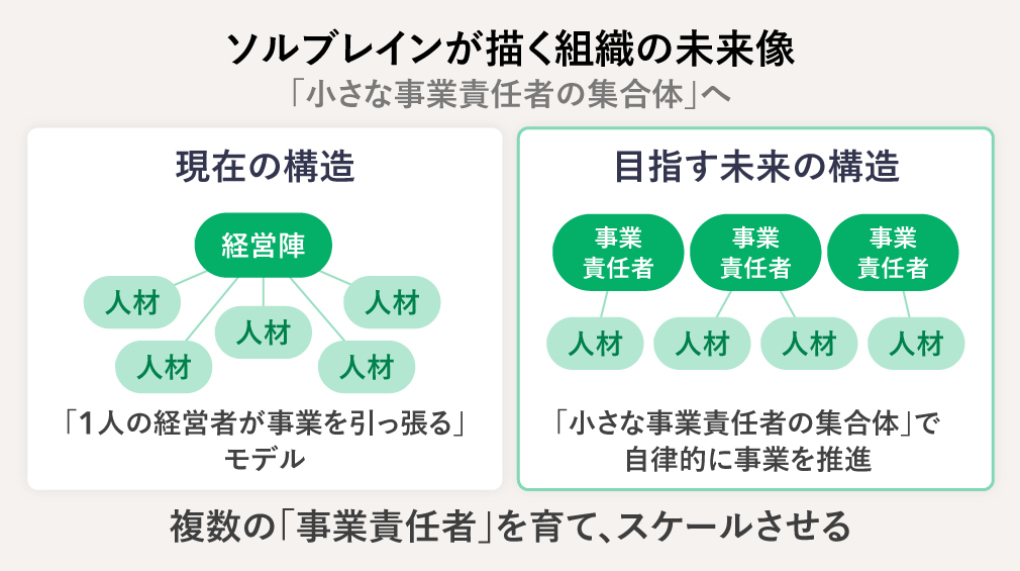

また、ソルブレインも注目すべき企業のひとつだ。50名規模の組織で、「全体最適の構造支援」を軸とする事業を展開。若手であっても、マーケティング戦略や業務オペレーション改善など、クライアントの成長そのものに関わるプロジェクトを主導する。単なる実行者ではなく、P/L責任を持つ設計が制度として組み込まれており、経営数値や意思決定の前提条件も全開示される。組織の透明性と責任の重さが、育成機会として絶妙なバランスを保っているのだ。

2025年5月公開記事

代表の櫻庭誠司氏は「ソルブレインをさらに成長させるには、事業責任を持てるプロフェッショナル人材が複数人いなければ組織は回らない」と語っており、現在は若手の構想力を育てることに経営として本気で取り組んでいるフェーズにある。失敗も含めて任せ、育て、実力で事業を回せる人材を、次世代の中心に据えようとしている。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

こうした企業は、たとえばラクスルやLayerX、キャディのような大規模展開フェーズにある企業と比べると、まだ成長過程にある組織かもしれない。だがその分、一人あたりが担う領域は広く、挑戦の密度は決して引けを取らない。

また、人数が少ない分、一人がカバーする業務範囲は広く、営業、マーケティング、プロダクト、経営といった複数職域をまたぐ越境的な経験が自然と求められる。これにより、事業全体の構造理解と、自分の役割が“どこにどう効いているのか”を考える視座が早くから育っていく。

「聞いたことがある企業か」ではなく、「任される仕組みがあるか」。

どこに入るかではなく、どんな構造の中で、どんな責任を負って働くか──。

それを見極める視点が、キャリア初期の“伸びしろ”を決定づけると言っても過言ではないだろう。

「任される経験」はなぜキャリアの地力につながるのか

ここまで見てきたように、世の中には「若手に挑戦させること」を前提とした環境が、確かに存在している。

では、そのような環境で任されることによって、若手は実際にどんな力を身につけていくのか。そして、その経験はなぜ、5年後・10年後の実力差へとつながっていくのか──。

FastGrowが数多くの事業責任者や経営人材に取材してきた中、節々に語られてきたのは、“任される経験”によって身につく以下に代表されるスキルが、キャリアの土台を大きく押し上げるというものである。

- 構想力

何をやるか」を他人に任せるのではなく、自分で定義する力。

業務の目的や対象を見極め、成果につながる仮説を立てる。目の前の仕事の“正解”をなぞるのではなく、“問いを立てる”側に回る経験が、この力を育てる。 - 意思決定力

確実な状況の中で判断し、自らの決断に責任を持つ力。

情報が揃わない中でも前に進み、振り返りながら修正していく。この反復が、単なる実行者から、自ら考え抜き推進するビジネスパーソンへと変えていく。 - P/L責任を負う力

業における成果を「数字」で捉え、打ち手の優先順位を決める力。

コストとリターン、売上と利益、短期と中長期──。すべての意思決定に“数字の視点”を重ねることで、組織や顧客にとって意味のある結果を出す力が磨かれていく。 - 巻き込み力

人では成し得ない成果を実現するために、他者と協働する力。

社内外の関係者と調整・合意を取りながら、周囲を動かし成果を実現していく力は、いかなる職種においても欠かせない。実際に“任される立場”になるからこそ、自らその責任と他者との連携の必要性に気づき、力が鍛えられる。

これらの力は、偶然任されるだけでは身につかない。

重要なのは、それらを実践できる役割が、あらかじめ設計されているかどうかである。

たとえば「若手でもPL責任を担える」「市場の定義から任される」「経営と同じ情報が共有される」といった設計が、入社年次に関係なく開かれている。単なる抜擢ではなく、職位や経験に関係なく挑戦できる仕組みがあるからこそ、“任される経験”が再現され、若手一人ひとりに蓄積されていく。

近年では、第二創業フェーズや事業成長フェーズを迎える企業が増え、“任せられるポジションの空き”が確実に広がっている。人材側の意志や準備が整えば、想像以上の挑戦機会が回ってくる。だからこそ今、「どんな環境に身を置くか」を見極める視点が、これまで以上に問われている。

ファーストキャリアは“名より実”──。

会社の名前でキャリアを選ぶ時代は、もう終わりに近づいている。

これからは、どこに入るかではなく、どんな役割を担えるか。どんな責任を任されるかで選ぶ時代なのかもしれない。

こちらの記事は2025年07月31日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。