連載株式会社ランプ

事業は、なぜ大義を必要とするのか──劣等感、為替変動、チーム解散…ランプCEO河野匠が語る、”凡事徹底”から生まれた経営哲学

Sponsored前回の記事では、累計10億円超の資金調達を成功させ、2,500以上の店舗に導入が広がっているバーティカルSaaS『テイクイーツ』の運営企業、株式会社ランプ(以下、ランプ)の、極めて合理的な事業戦略を解剖した。

だが、その急成長を支えるものは、優れた戦略だけなのだろうか。その事業の魂とも言える経営者は、一体何を原動力に、この挑戦を続けているのか。

その答えが、ランプCEO、河野氏の軌跡を辿ることで見えてくる。驚くべきことに、彼の原動力の核心は、個人的な成功への渇望ではなく、過去の『失敗』を通じて見出した『他者への貢献』という価値観にあった。

「デジタルの力で地域社会に火を灯す」。

社名『ランプ』に込められたビジョンは、「貢献」という価値観から生まれた、彼の約束そのものだ。

本記事は、急成長を遂げるスタートアップの経営者が、いかにしてそのフィロソフィーに辿り着いたのかを追う、人間探求の物語だ。彼の言葉から、事業を成長させ、関わるすべての人々を幸せにするための、本質的なヒントが見つかるはずだ。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

「自分に劣等感があった」──野球少年が、挫折から起業家になるまで

ランプの揺るぎないビジョンは、CEO河野氏の、ある種の「欠乏感」から始まっている。

自営業で建築士だった営む父と、その経理業務を担っていた母。そんな「家族経営」の環境で育った彼は、幼少期からプロ野球選手を目指していた。根っからの野球少年で、プロの道を漠然と夢見ていたという。放課後も休日も、野球漬けの毎日。彼は常に、グラウンドの真ん中で輝く自分を想像していた。

しかしそんな彼に、中学校という早い時期に挫折が訪れる。のちに全国大会で優勝するような全国トップクラスの強豪チームに入ると、早々に「自分よりはるかに上手い人間がいる」という現実を突きつけられ、才能の壁に直面することとなった。

河野中学1年でプロ野球選手になる夢を諦めてからは、進むべき道を見失い、不安定な青春時代を過ごしました。野球だけは高校までやり切ったものの、学業には全く身が入っていなかった。スポーツで大成できず、勉強もしてこなかった。そんな自分自身に対して、当時は強い劣等感を抱いていました。

スポーツで頂点を目指せず、学業でも自信が持てない。そんな彼が唯一、自分の「居場所」を見出せたのが、アルバイトだった。

学歴やセンスに関係なく、誰もがフラットに時給という形で評価されるビジネスの世界。そこには、グラウンドや教室とは異なる、別の種類の公平さがあった。汗を流し、顧客の笑顔を引き出した分だけ、確かな対価と「ありがとう」が返ってくる。彼は、このシンプルな原理に、大きな希望を見出した。自身の価値をゼロから高めていきたいという、強い渇望を抱くようになる。

河野「ビジネスの世界で自分の価値を高めていきたい」と考えるようになったのが10代の後半です。もっと自分でやれることがあるのではないか、と。

当時、世の中に転がっているビジネス書を読み漁っては、自分でできることを探して失敗する、というのを繰り返していましたね。

アルバイト経験は多岐にわたる。居酒屋でのホール業務、焼肉屋での接客、ガソリンスタンドでの給油作業。多様な現場で顧客と直接向き合い、サービスを提供し、対価を得るというビジネスの原理を、彼は若くして肌で感じていた。特に、ガソリンスタンドでの勤務では、地域住民に対する細やかな気配りが満足度や売り上げの向上につながることを実感する貴重な機会だったという。目の前の顧客が、自分の行動によって笑顔になる。この「他者への貢献」の実感が、彼のその後の人生を方向付けることになる。

この探求の末に彼がまずたどり着いたのは、当時円高だった為替を活かしたアパレルEC事業だった。「ドルが70円後半くらいで、参入するには最高のタイミング」と考え、一人でニューヨークに飛び、商品を買い付け、日本で販売する。言葉の壁や仕入れ先探し、交渉の難しさといった苦労を乗り越え、事業は当たり、学生でありながら月商400万円を達成するほどの成功を収めた。この成功は、彼にビジネスの面白さと、自身の可能性を実感させる輝かしい経験だった。行動力に驚く読者もいるだろう。

だが一方で、重要な「失敗」も経験することとなる。為替の変動という、自分ではコントロール不可能な外部要因によって収益性が急激に悪化。加えて、学生仲間と立ち上げたチームも、目標の共有不足や責任範囲の曖昧さからすれ違いが生まれ、最終的には解散という苦い結末を迎えたのだ。

少年時代に続いてのこの挫折が、経営哲学の礎となっていく。

“大義”のある事業でなければ、意味がない──退路を断った覚悟

河野学生起業はとても良い経験になりました。解散する形になってしまい、組織を創り上げていくことの難しさを痛感しました。それと同時に、心から仲間と目指せるような「大義のある事業」をつくりたい、という気持ちが芽生えたのも、間違いなくこの時です。

目先の利益や、外部環境の気まぐれな変動に左右される事業が、いかに脆いかということを痛感した。アパレルEC事業で得た教訓は、単なるビジネススキルに留まらない。自らがコントロールできるような、顧客との確かな関係性に基づいた事業を築くべきだという、より本質的な戦略眼をこの失敗から得たのである。

また、仲間が同じ方向を向いて走り続けるためには、誰もが心から共感できる「大義」が必要不可欠なのだという大きな気付きにもつながった。

その後、ウェブ制作などの受託事業でやりくりしながらも、彼は自社サービスへの挑戦を諦めなかった。受託業務で得られる安定収益はあったものの、彼の目に映るのは、常にクライアント各社のビジョンだ。自らが信じる「デジタルの力で地域社会を灯す」という大義への道を探っていった。

河野自社サービスは、ずっとやりたくて。何個も何個もトライはしてたけど、どうしても、受託の事業をやりながらだと、それらの納期のほうが優先順位上がっちゃうので、なかなか芽が出ず、やりきれず、みたいな感じで過ごしていましたね。

受託事業の傍ら、常に様々な自社サービスのアイデアを試行錯誤していた。市場のニーズを捉え、プロダクトを形にしようとするも、受託業務との兼務では、リソースも時間も限られ、アイデアを「やりきる」ことができなかった。この「理想と現実のギャップ」が、彼の決断を後押しすることになる。

2020年、新型コロナウイルス感染症が世界を襲う中で、彼の目に映ったのは、社会全体が激変する中で急速に顕在化した「テイクアウト」のニーズだった。自身の生活者としての体験から得た『テイクイーツ』のアイデアは、まさに彼が探し求めていた「大義」と合致した。長年温めてきた「地域社会を灯す」というビジョンは、抽象的な概念から、突如として『テイクイーツ』という具体的な「形」を得た。

単なるビジネスチャンスとして捉えたわけではない。「デジタルの力で地域社会を灯す」という、ランプのビジョンそのものだったのだ。

この事業にかける河野氏の覚悟は、並々ならぬものだった。それがプロダクトリリースまでのスピードに表れている。

河野2020年3月に新型コロナウイルスが日本でも広がり出したのを見て「とにかく早く、開発を進めるべきだ」と考え、着手し始めました。そして5月にはリリースにこぎつけた。このスピード感が、その後の成長につながるカギとなりました。

前の記事でも触れた通り、2021年2月のプレスリリースによれば、リリースからわずか7カ月間で全国500店舗もの飲食店に導入された。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。

そして2021年1月、初めて外部投資家からの資金調達を実施したタイミングで、驚くべき決断を下した。それまでランプの安定した収益源であったウェブマーケティングなどの受託事業を、完全に他社へ事業譲渡したのだ。

河野受託をやりながらの自社プロダクト事業は、結局うまくいかない。それは過去の経験でわかっていました。だから、退路を断って、この事業にすべてを賭けようと決めたんです。

安定した収益を手放し、一見すると無謀とも思えるこの決断は、河野氏の『テイクイーツ』にかける本気度と、過去の失敗から得た学びへの揺るぎない確信を示している。外部環境に依存し、顧客との直接的な関係を築きにくい受託事業の限界。そして、複数の事業を兼務することによるリソース分散の非効率性。

そして、そんな失敗の痛みを知るからこそ、彼は自らの事業の根幹に、「他者への貢献」という、決して揺るぐことのないフィロソフィーを据えたのだ。(河野氏の創業ストーリーの詳細は、2018年公開のこちらのインタビュー記事(CREATORS STATION)でぜひ確認してほしい)

「仲間をリスペクトする」──“貢献”が日常の光景になる組織

手元にあった一つの成功を捨て、「大義」のある一つの事業に全力を投じることを選んだ河野氏。その想いを乗せた『テイクイーツ』は、リリース直後から、これまで彼が手掛けてきたどのサービスとも違う、確かな手応えをもたらす。

河野過去に失敗したサービスと全く違ったのは、お客様の反応です。「こういうのを探していたんだ。本当にありがたい」と。そのようなお客様の声を直接いただけたことで、この事業は間違っていないと確信できたのです。

この「顧客からのありがとう」こそが、「他者への貢献」を実感する瞬間だ。そしてランプでは、この貢献の実感が、日々の業務の光景として存在している。

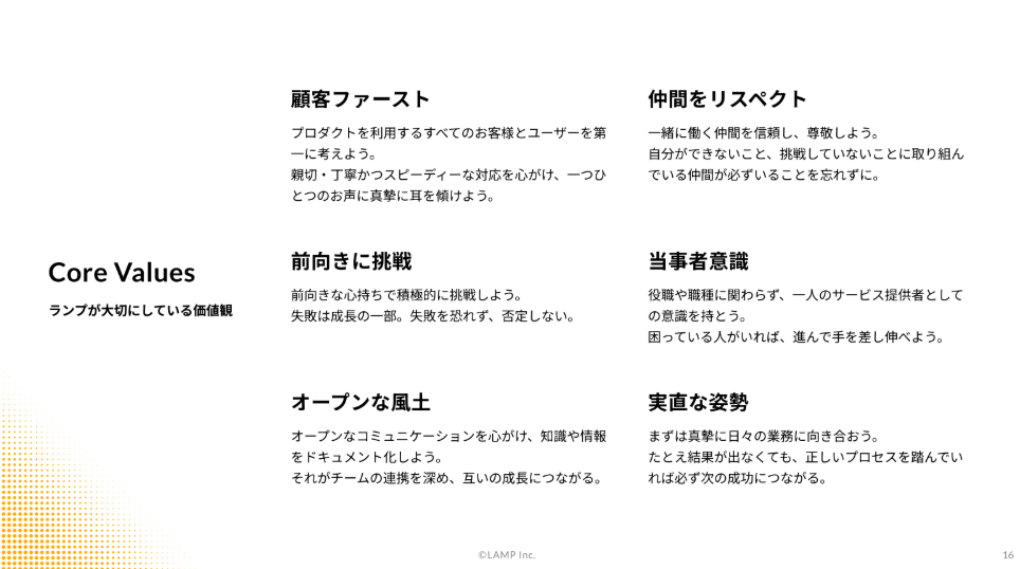

その文化の土台となっているのが、同社が定める6つのコアバリュー。「顧客ファースト」「仲間をリスペクト」「前向きに挑戦」「当事者意識」「オープンな風土」「実直な姿勢」が、組織のOSとして機能している。

これらのバリューは、日々の業務にどのように浸透しているのだろうか。その答えは、顧客と最も近い距離で接する現場のメンバーの言葉に宿っている。

SansanでSaaSビジネスに関わってきた遠藤氏(カスタマーサクセス担当)は、お客様やメンバーからの声に対する反応の速さに日々驚かされているという。

遠藤代表の河野をはじめとした「スピーディーな対応」は印象的です。入社当初、お客様からのご要望のうち、プロダクトにとって有益だと判断されたものはすぐに開発チームに共有され、1カ月も経たないうちに実装されたんです。

社内でも、業務効率化ツールの導入を提案したところ、その日のうちに導入が決まり、即日から現場で活用されました。

必要だと判断したことにはすぐに行動に移してくれる姿勢があり、現場としても頼もしさを感じています。

この迅速な実行力は、ランプが「顧客ファースト」のバリューを単なるスローガンに終わらせず、具体的な行動へと移している証拠だ。河野氏の意思決定の姿勢も、メンバーからの信頼を深くしている。

CTOである鈴木駿也氏は、日々多くの意思決定がなされる中で、河野氏が常に社内外の関わる人たちの気持ちや受け取り方を丁寧に想像しながら判断している姿が印象的だと語る。

鈴木合理的なプロセスを踏まえつつ、関わる人たちを大切に思うからこそ、より良い結論を導き出そうと熟慮してくれていると感じます。

特に「仲間をリスペクト」というバリューは、経営層の意思決定のプロセスにも深く根付いている。河野氏は、メンバーが日々の業務の中で成長し、事業とともに会社を創っていく環境を何よりも重視しているのだ。

河野メンバーが日々楽しく、事業とともに成長していけるような環境、会社にできればなと思っています。何も考えずやるだけ、という状態だと、これからAIなどに淘汰されかねません。ですので、自分で考えられる力を持つ、というのが非常に大事だと考えています。

このように、バリューに基づく言動や、メンバー間の感謝の声が、ランプでは非常に多い。

その背景に、「イシュードリブン」というカルチャーもあるのだと河野氏は強調する。トップダウンでマイクロマネジメントするのではなく、メンバー各々がミッションドリブン、イシュードリブンで主体的に考え、行動することを奨励している。だからこそ、日々の言動に一貫性が見られ、互いに背を預け合えているのだという。

河野例えば、お客様からいただいたリクエストに対して、「その本質的な意味って何だろうね?」と問いを立て、そこからメンバーが考える、というフローを大事にしています。私からHow(やり方)だけを指示するのではなく、Why(なぜやるのか)とWhat(何をすべきか)を共有すれば、あとはメンバーが主体的に動いていけると考えています。

ランプのカルチャーは、挑戦を精神論で終わらせない。その象徴にもなっているのが、CTOの鈴木氏だ。京都コンピュータ学院在学中にインターンとしてランプに参画後、そのポテンシャルと情熱を評価され、新卒入社を経てCTOに抜擢された。年齢や経歴に関係なく、挑戦する人間をリーダーとして迎え入れる。

また前述のとおり、フェーズの進んだSaaS企業であるSansanでの経験を活かして活躍している遠藤氏がいるほか、老舗楽器メーカーで海外営業を担っていた桂裕幸氏がカスタマーサポート課長を担っている(同氏のインタビューはこちら)。

彼らがランプを選ぶ理由は「一社一社のお客様と深い関係性を築き、事業の当事者として貢献できるから」だという。急速に組織が拡大するフェーズにおいて、今後さらに多様なバックグラウンドを持つ仲間を迎え入れ、チームに新しい視点をもたらしていくことは、同社の重要なテーマの一つとなっている。

各メンバーの社内インタビュー記事もそろっているので、ぜひ合わせて目を通してほしい(同社採用ページのキャプチャ画像)

この「仲間をリスペクトする」というフィロソフィーは、単なる組織のスローガンではない。それは、ランプが掲げる「他者貢献」の大義が、社内にも深く浸透していることの証しなのである。

他者貢献のため、「誰もが途中で辞めそうなこと」をこそ、徹底して続ける河野氏の姿

顧客や社会への貢献を第一に考えるという「大義」が、組織に一体感を生み、プロダクトに魂を宿し、それが巡り巡って、市場からの圧倒的な信頼と評価という「結果」に繋がっている。

投資家からの視点も、この「他者貢献」の重要性を裏付ける。DNX Venturesの新田修平氏は、河野氏についてこう語る。

新田たとえば「河野さんはどんな人か?」と聞かれて、ぱっと思い浮かぶのは、「会社を大きくしてより多くの方にサービスを届けることだけを、まっすぐに一途に考えている人」ですね。

経営者として見栄を張りたくなる場面って少なからずあると思うんです。例えば、少しでも高い企業価値で調達したい、調達額が大きい方がかっこいい、SNSで自分を良く見せたい、オフィスを豪華でカッコよくしたい、みたいな。

ただ河野さんからはこのような雰囲気を感じたことがないんです。「会社を大きくして、ビジョンやミッションを実現することが一番大事なんで、それ以外は興味ないです」と言い切っていたのが印象的で、全ての言動がそれに基づいています。そこに私利私欲みたいなものが一切なく、ピュアに経営しているなと感じています。

そして、この河野さんの姿勢は我々DNX Venturesが求める起業家像とも重なります。私利私欲ではなく、誰かのため・社会全体のためを考えている起業家、崇高なパーパスとインテグリティをもち、事業と社会に一途に向き合う起業家、そんなリーダーのもとに人は集まるものです。まさに河野さんは、そのような起業家だと思っています。

加えて、河野氏の「傾聴力」の高さも評価する。株主として何かアドバイスをすれば、必ず次回定例には何らかのアウトプットで返ってきて、しっかりと経営に活かされている様子が見て取れるのだという。

新田会社を大きくするために必要なアドバイスは何でも吸収しようというピュアな姿勢が感じられます。

そしてさらに驚嘆するのは、河野氏の「凡事徹底」の姿勢だ。

新田投資した直後くらいに気づいて驚いたのですが……毎週、経営者としての考えなどをドキュメント化して、社内メンバーや株主などの関係者に共有しているんです。このタスクを敢えて自分に義務付けていると言っていました。

こういうものは、どこかで忙しさのせいで途切れてそれっきりになる……ということも多いと思うんです。それを、私がこれまで1年半の間、株主として伴走している中、途切れずに続けています。

MTGをする際にも、毎回ドキュメントのかたちで、前提や近況についてしっかり事前共有してくれるので、非常に助かってます。

このように、些細なことのようだけれど、誰もが途中で辞めそうなところを徹底しているところを、一人の人間として尊敬しています。

(新田氏との関係性については、以下のPodcastコンテンツでもぜひ確認してほしい)

このような経営者の姿勢こそが、ランプの「他者貢献」というフィロソフィーを、単なる理念で終わらせず、事業成長を牽引する力に変えているのだ。顧客や社員、そして投資家。関わるすべての人々への真摯な向き合い方が、結果として事業の飛躍的な成長に繋がっている。

裏テーマ「地方発スタートアップのロールモデル」へ、ともに歩む仲間を

河野地方にはポテンシャルもペインも間違いなくあります。人口減少や少子高齢化は非常に身近な社会課題となりますが、そこで暮らし続ける人も多くいるので、私たちのような存在が貢献すべき部分は非常に多いのです。

その中でも、テイクアウトはすごく面白いテーマです。BtoBビジネスではありますが、消費者に近い価値提供ができるため、日々やりがいを感じやすい。

しかし、私たちにとってそれがゴールではありません。

今後、データを活用してお客様の売上を上げるという、次のチャレンジを共にしていく仲間をどんどん増やしていきます。

ランプの挑戦は、まだ始まったばかりだ。“食のShopify”という壮大な構想を実現するため、彼らは同じ志を持つ仲間を探し続けている。

そうして目指す姿の一つが、「地方発スタートアップのロールモデル」だ──。

河野この「地方発スタートアップのロールモデル」というのは、私が抱いている「裏テーマ」のような目標なのですが(笑)。

地域に貢献する1つの方法として、地方発スタートアップがどんどん生まれ、その地域に新しい雇用が生まれ、事業者や生活者が幸せになる流れをつくりたい。これが私の使命でもあると思うんです。

ただし、地方に籠もっていたいというわけではありません。東京のスタートアップと同じ水準で急成長していくために、ファインナンスや採用においても負けることのないようにしていきたい。実際に国内トップティアのVCであるDNX Venturesの地方スタートアップへの初投資を実現できたことは、大きな自信になっています。

この想いに共感してくれるメンバーが集まり始めていますし、もっとたくさんいると思います。さまざまな方からのご連絡を心待ちにしています。

河野氏が密かに抱く、「現代の近江商人」とでも呼びたくなるような、この野心的な目標。強く印象に残った。事業成長・組織拡大の先にある、より大きな社会的意義を示している。東京一極集中ではない、新たな企業のあり方。地方から生まれ、地方の課題と真摯に向き合い、そこで磨いたケイパビリティで全国、そして世界へと羽ばたいていく。

そんな新しい成功の形を、彼らは示そうとしているのだ。あなたの心に響く部分も、いくらかあるのではないだろうか?

【各職種で採用を加速中】

こちらの記事は2025年07月22日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。