連載株式会社ランプ

導入効果は「売上31%増、電話9割削減」!京都発、飲食SaaSのランプが「地域」と「食の未来」を灯す、“バーティカル戦略”の真髄とは

Sponsoredテイクアウト売上が、前年比31%増。ピーク時の予約電話は、9割減。

京都発のSaaS『テイクイーツ』を導入した店舗が叩き出したこれらの数字は、確かに鮮烈だ。スタートアップの価値を測る指標として、これ以上なくわかりやすい「トラクション」と言えるだろう。

だが、もしあなたが、『テイクイーツ』を開発・提供する株式会社ランプ(以下、ランプ)という企業のポテンシャルをこの表層的な数字だけで判断しようとしているのなら、その本質的な価値の半分も見抜けずに終わるかもしれない。なぜなら、それらの輝かしい成果すら、彼らがこれから成し遂げようとしている壮大なビジョンの、第一歩となる“布石”に過ぎないからだ。

「なぜ、東京ではなく京都なのか?」

「なぜ、巨大なフードデリバリー市場を横目に、ニッチな領域に特化するのか?」ランプの選択は、一見するとスタートアップの定石から外れているように見える。しかし、その一挙手一投足の裏には、極めて合理的な狙いと、先を見据えた「大儀」が隠されている。

本記事では、その実績と戦略を徹底的に解剖する。それは、多くの企業が見過ごす「地方の日常」に眠る巨大なイシューを発見する着眼点であり、自社の「文脈」という名の制約さえも、他社にはない強力な武器へと転換する、驚くほどシャープな戦略だ。

- EDIT BY TAKASHI OKUBO

なぜ、このSaaSは「乗り換えられない」のか?──数字が物語る、驚異の顧客定着率

本題に入る前に、ランプの非凡さを示す、一つの客観的な数字から話を始めたい。SaaSビジネスの健全性・成長性を示す最も重要な指標、チャーンレート(解約率)だ。同社が公開するその数字は、驚異の0.1%未満。

一般的なSaaSの月次チャーンレートが1〜3%であることを鑑みれば、この数字がいかに異常値であるかがわかる。これは言わずもがな、「一度導入した顧客が、ほとんどサービスを離れることがない」ことを示している。『テイクイーツ』は単なる「便利なツール」の域を超え、導入店舗の日常業務に不可欠な「インフラ」として深く根付き、極めて高いスイッチングコストを構築することに成功しているのだ。

出典:同社プレスリリース<テイクアウト向けSaaS[テイクイーツ]を提供のランプ、シリーズAラウンドにて総額7億円の資金調達を実施>

では、なぜこれほどまでに顧客はランプのプロダクトを手離さないのか?

その答えは、具体的な経営インパクトにある。例えば、京都の有名洋菓子店「マールブランシュ」では「テイクアウト売上が前年比31%増」、ある店舗では「予約電話9割削減」といった成果が報告されている(マールブランシュの導入事例の詳細は、こちらのページで読むことができる)。

ほかにも、全国に店舗を展開するメーカー企業では、『テイクイーツ』導入後、1カ月のテイクアウトの売り上げ増加額が数千万円にのぼった例もあるという。

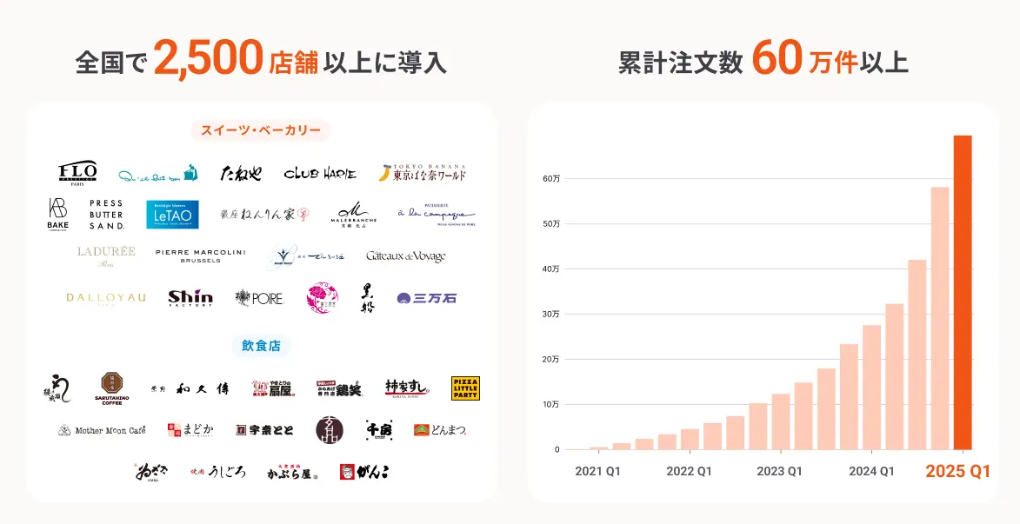

プロダクトがもたらすこの確かな価値が、持続的な成長をもたらしている。営業人員が潤沢とは言えないアーリーステージのスタートアップでありながら、導入店舗数は全国で2,500店舗を突破している。

そして、この「異常なまでの顧客定着率」と、そこから生まれる成長ポテンシャルが、スタートアップとして注目を集め始めている大きな理由だ。

同社は創業以来、その成長フェーズに応じて、累計調達額10億円を超える資金調達を実施してきた。多様なバックグラウンドを持つ投資家たちから、それぞれの視点で高く評価されている。

最初期のラウンドでは約1億円を調達し、ANRIが投資。ジェネラルパートナーの河野純一郎氏が「コロナ禍において、イートイン利用が制限され、苦境に立たされる飲食業界。売上補完のための施策として、テイクアウトやデリバリーに活路を見出すのは自明の流れ」とコメントを寄せていた。まだプロダクトが世に出たばかりの段階で、市場ポテンシャルを見抜いていたのだ。

その後のラウンドでは、事業会社系のVCである三井住友海上キャピタル(MSIVC)やAGキャピタルなどが新たに出資者に加わる。MSIVCの投資開発マネージャー・細谷裕一氏は「テイクアウトを行う飲食店の必須サービスとして全国の飲食店に導入されることを期待しています」とコメント。AGキャピタルの投資部長・西出勉氏は「今後全国的に拡大していくことが期待されます」と高い期待を示した。

そして、2025年5月に発表した総額7億円(累計10億円到達)のシリーズAラウンドをリードしたのが、BtoB SaaS領域のトップティアVCであるDNX Venturesだ。日米に拠点を構え、数多のスタートアップをグローバルな視点で厳しく選別してきた彼らが、京都に拠点を置くランプの未来に大きくベットした。DNX Venturesは「テイクアウト業務のDXだけでなく、売上も伸びる強力なプロダクトとして多くの顧客から高い評価……(中略)……テイクアウトという切り口から業界変革をリードしてくることを期待」と、業界構造そのものを変革する可能性を高く評価している。

(各ラウンドの資金調達の詳細は、2021年2月、2022年5月、2024年2月、そして2025年5月にそれぞれ発表したリリースで確認してほしい)

驚異的なチャーンレート、導入店舗数、そして多様なトップティアVCからの資金調達。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

しかし、これらの事実は、まだ表層に過ぎない。我々が本当に知りたいのは、その根源だ。

- なぜ、ランプはこのプロダクトは、顧客の心を掴み、離さないのか?

- フードデリバリーやモバイルオーダーと何が違うのか?どう伸びていくのか?

その答えは、彼らが事業を始めた原風景と、創業者でCEOの河野氏が抱く、ある一つの哲学の中に隠されている。

「なぜ、ただのテイクアウトに?」すべては“カオス”の中から始まった

ランプの現在地を理解するには、時計の針を少し戻し、社会全体が未曾有の混乱に陥った2020年の春に目を向ける必要がある。当時を思い出しながら、以下の描写を読んでみてほしい。

新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言。

飲食業界の各店舗は、イートイン売上が一気に蒸発するという壊滅的な打撃を受けた。「外食など、すべきではない」という社会になり、従来通りの営業が完全に成り立たなくなった。

それでもなんとか売り上げを──と考え、いくつかの店舗は、テイクアウトやデリバリーへの対応を始める。事業継続のための唯一の希望だったわけだ。

しかし、その移行は決して平坦な道のりではなかった。

これまでテイクアウト営業を行ってきたわけではない店舗も多い。それがいきなり「メニュー開発、価格設定、オペレーション構築」という未知の課題に直面する。

急場しのぎのようにSNSのDM機能やGoogleフォームを使い始める店舗が多く出た。だが、注文管理は煩雑を極め、食材の確保や店内の役割分担はスムーズにいかず、現場は混乱するばかり。

一方で、スイーツ店のようなテイクアウトがメインの小売店舗では需要が増加し、こちらもオペレーション上の負担が激増。スマートフォンアプリなどの活用が模索されるも、そう簡単に進むソリューションは、もちろんまだ存在しなかった。

このような「DXの初期衝動と失敗」が、日本中の飲食店の至る所で起きていたのである。

河野このカオスの根源に、旧来のテイクアウト文化が抱える構造的なペイン(痛み)がありました。それは、「予約電話」にまつわるものです。

店舗側のペインは深刻だ。ピークタイムに鳴り止まない予約電話は、調理や接客にあたるスタッフの手を止め、店内オペレーションを圧迫していく。電話番に一人スタッフが拘束されれば、その分人件費はかさむ。電話口でのオーダーの聞き間違いや、手書きメモの転記ミスといったヒューマンエラーは、顧客からのクレームや食材ロス、過剰在庫に直結する。さらに、事前決済の仕組みがなければ、予約客が来店しない事態による損失リスクを、店舗側が一方的に負わなければならない。

一方で、一般消費者側のペインも根深い。人気店であればあるほど、予約の電話は繋がらない。ようやく繋がっても、口頭で複雑な注文を伝えるのはストレスだ。

河野私が住むエリアには、なかなかフードデリバリーサービスが進出してきませんでした。それで、代わりに何度かテイクアウトをしようとしたのですが……。

まず店に電話をかけて注文し、出来上がり時間を確認して、車で取りに行く。しかし、店に着いたら行列ができていて、結局は待たされる。そんなことが少なくありませんでした。

みなさんも、そういう経験をしたことがあるのではないですか?

この社会変化の真っ只中で、創業者であるCEOの河野氏は、自らの原体験を通じて、この構造的課題のど真ん中に、巨大なビジネスチャンスが眠っているという直感を覚え、即座に行動した。

当時、スタートアップ界隈の注目は、都市部を中心に急拡大するフードデリバリー市場に集まっていた。しかし、河野氏はその熱狂を冷静に分析。フードデリバリーが解決するのは、主に「配達」というラストワンマイルの課題であり、その主戦場は単身世帯の多い都市部だ。対して、彼自身が体感したペインは、日本の大多数を占める地方都市に特有のもの。家族のために計画的に「自分で取りに行く」という、より普遍的なテイクアウト文化を見ていたのだ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

フードデリバリーという、すでにレッドオーシャン化しつつあったトレンドを横目に、彼はあえて日本の大多数を占める「地方社会」に根付く、リアルなテイクアウト文化のDXに狙いを定めた。

自身が感じたリアルな課題意識、そして過去の失敗から得た戦略眼から、「食を通じて、地域の未来を照らすサービス」を手がけ、実績を積み重ねてきたのである。

なおこうした戦略面を以下のPodcastコンテンツでも河野氏が語っているので、合わせて聴いてみてほしい。

「僕らがやりたいのは、文化を繋ぐ仕組み」──成功を必然に変えた、2つの“原体験”

社会の混乱を背景に生まれた『テイクイーツ』は、市場からの渇望に迎え入れられた。2021年2月のプレスリリースによれば、リリースからわずか7ヶ月間で全国500店舗もの飲食店に導入されたという。それは単に、問い合わせの「量」の多さの話ではなかった。CEOの河野氏は、その一件一件に込められた「質」の違いに、確かな手応えを感じていた。

河野過去に失敗したサービスと全く違ったのは、お客様の反応です。「こういうのを探していたんだ」「本当にありがたい」と。

問い合わせも殺到しました。そのようなお客様の声を直接いただけたことで、この事業は間違っていないと確信できたのです。

先ほども触れた通り、テイクアウトの現場で生まれていた最も大きなペインが“電話対応”にある。多くの店舗で、テイクアウトの注文は電話で受け、耳で聞きながら手書きで内容を記録し、電話を切った後に口頭で店舗スタッフに共有することとなる。

1件あたり、10〜15分ほどの対応時間がかかる。いつ何件鳴るのかわからない不安。何度も中断する店舗での作業。そして「言った/言わない」などで起こる注文対応ミスのリスク……。

こうした「負」が、もはや当たり前のものとなっていた。その現場を大きく変えたのが『テイクイーツ』だったのだ。記事冒頭で売上増加の効果を伝えたが、それ以前にまず「電話対応を大きく減らせた」というのが、導入店舗で感じる大きな価値だったのだ。

だがなぜ、彼らは無名のスタートアップが作ったSaaSに、自店の未来を託そうと思ったのか。その答えは、ランプが持つ2つの異なる「原体験」にある。

一つは、これまで見てきたCEO河野氏自身の「生活者としての原体験」だ。

河野広島のもみじ饅頭の老舗が後継者不足で2025年中に廃業する(参考:中国新聞)というニュースに触れた際には、私の住む地域でも「あの店の思い出の味がなくなってしまう未来も近いかもしれない」と焦りや不安を覚えました。

この「いいものを守り、繋いでいきたい」という思想から、店舗に寄り添ったプロダクト開発を進めてきた。

たとえば2025年に『テイクイーツ』を導入したフルーツタルト専門店のキルフェボンでは、下図のような注文サイトとなっている。ヘッダーに、プラットフォームではなく店舗ブランドのロゴが出ている点などからわかるように、まるで自社サイトの一部のような雰囲気が出るかたちとしているのだ。これにより、ロイヤルカスタマー(ファン)が使い続けやすいよう狙っている。

そしてその裏側では、顧客管理や販売管理をすべて各店舗の現場で簡単に行えるようにしている。

提供:株式会社ランプ(キルフェボン株式会社の導入を伝えるプレスリリースはこちら)

この思想的な選択こそが、結果として顧客のスイッチングコストを高め、驚異的な解約率の低さを実現する、最も合理的な戦略となったのだ。

そして、もう一つが、組織として培ってきた「ビジネス支援者としての原体験」だ。

実は、ランプは『テイクイーツ』に事業を集中させる以前、京都の企業や自治体を中心に300社以上のウェブマーケティングやサイト制作といった、デジタル化支援を幅広く手掛けてきた(この事実は、こちらのプレスリリースでも触れられている)。

この期間に、彼らは「デジタルツールを導入する際に、中小企業の経営者が何に悩み、どこでつまずくのか」という、泥臭くも貴重な知見を蓄積していた。中小企業の経営者は、ITリテラシーに関わらず、導入後すぐに使えるシンプルなUIを求めていること。自社のブランドイメージを損なう画一的なツールを嫌うこと。そして、顧客との繋がりを何よりも重視すること。これらの現場で得た生々しいインサイトが、『テイクイーツ』の「簡単な操作性」や「自社サイト型」という、ユーザー本位の設計思想に直接反映されている。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

CEO個人の「生活者としての不便」という着想と、組織として培った「中小企業の課題解決ノウハウ」という経験。この二つが掛け合わされ、『テイクイーツ』が単なる思いつきのサービスではなく、多くの店舗にとって「これこそが欲しかった」と言わしめるプロダクトとなった。今になって振り返れば、必然的な成功だったのである。

その信頼性は、顧客だけでなく、事業の将来性を見極める投資家の心さえも動かしている。アーリーステージのスタートアップにおいて、プロダクトや市場は変化しうるが、創業者自身の「やり抜く力(グリット力)」こそが、不確実性を乗り越える上で最も重要な資産である。

トップティアVCが最終的に創業者の資質を問うのは、そのためだ。DNX Venturesのキャピタリスト新田修平氏も、その点を高く評価している。投資に至った大きな理由の一つが、CEO河野氏の「すべてにまっすぐで、まじめに事業に向き合い、PDCAサイクルが非常に速い」という点だった(以下に示すPodcast『Startup Now』のエピソードでも語られている)。

顧客が寄せる「この会社なら、自分たちのブランドを託せる」という信頼。そして、投資家が寄せる「この経営者なら、事業を必ず成功させるだろう」という信頼。

実は、その両輪を駆動させているのが、「京都発」という選択に凝縮された、ランプの揺るぎないフィロソフィーなのである。

「ワクワク」をデザインするプロダクトへ──フードデリバリーやモバイルオーダーと、全く異なる戦略

『テイクイーツ』が目指すのは、「人々の食卓」に明かりを灯していくことである──。

ランプの戦略の独自性を理解するためには、「顧客体験(UX)」という比較軸を用いるのが最も有効だろう。フードデリバリーや店内モバイルオーダーといったサービスと、『テイクイーツ』では、解決しようとしている「問い」そのものが、根本的に異なっている。

例えば、平日の昼休み。「今すぐ、何か食べたい」という衝動的なニーズに応えてくれるのがフードデリバリーだ。ユーザーが求めるのは、レストランの扉から自宅やオフィスの食卓まで、いかに早く、手間なく食事を届けてもらうかという「利便性(Convenience)」である。この体験価値の源泉は、究極的には「時間の短縮」に集約されると言えるだろう。

一方で、『テイクイーツ』が一般消費者向けの提供価値として磨いているのは、非日常のシーンでの利用価値だ。週末のちょっとしたご褒美。大切な人との記念日。誕生日やクリスマスの家族パーティー。ユーザーは数日前から計画を立て、「あの店の、あの特別なケーキを予約して、食卓を彩りたい」と考える。

この時、彼らの心を支配しているのは、利便性への欲求ではない。それは、特別な日に向けた「ワクワク」そのものである。どのケーキにしようか、メッセージプレートはどうしようか。そんな、計画段階のワクワクする時間も含めて、顧客体験は始まっている。『テイクイーツ』は、その特別な時間の一部を、オンライン上でシームレスに、そして楽しくデザインする役割を担っているのだ。

河野そもそもマーケットが全然違うと思っているんです。フードデリバリーは都心の単身者がメインターゲットですよね。モバイルオーダーは外食シーンで使うものですよね。

僕たちが目指しているのは、地方で特徴的な、家族・親族での食卓向け。だから、クリスマスケーキの予約や、土用の丑の日のうなぎの予約といったユースケースが多いんです。

この「期待感をデザインする」という思想は、プロダクトの細部にまで貫かれている。例えば、単に商品をカートに入れるだけでなく、デコレーションケーキのメッセージ内容や、熨斗やラッピングの設定といった、店舗ごとの細やかなオプションを自由に設定できる機能。細かな機能のように思えるが、こうした機能こそ、ターゲットとする家庭に対して「ワクワク」を提供するために不可欠なものなのだ。

加えて2025年には満を持して「ECカート機能」という新たなプロダクトをリリース(プレスリリースはこちら)。「人々の食卓に明かりを灯す」という事業領域の中で、「店舗へわざわざ足を運ばずとも、求める味が得られる」という価値を提供し始めた。こうしてマルチプロダクト化の展開も動き出した。

ランプは、「今すぐ食べたい」という巨大な日常のマーケットをあえて手放し、「特別な日を、もっと特別にする」という、深く、しかし確かなニーズに応えることを選んだ。彼らが戦っているのは、時間との競争ではない。顧客一人ひとりの「期待感」といかに向き合い、それを超えていくか、という、全く別の次元の戦いなのである。

“食のShopify”へ──ランプが灯す、データ駆動の未来

ランプの物語は、まだ序章に過ぎない。彼らが見据えるのは「便利なテイクアウト予約ツール」の提供者というポジションではない。インタビューの最後に、河野氏はその壮大な構想の一端を明かしてくれた。

河野これまでテイクアウトの領域では、電話や手書きの予約が当たり前だったため、データが全く存在しませんでした。そこに私たちが入ることで、ようやくデータが蓄積され始めた段階です。

今後はこのデータを活用し、CRMでリピートを促進したり、需要予測をしたり、さまざまなサービスへと踏み込んでいきたい。

目指すのは、お店の販売管理がすべて完結するような、バーティカルSaaSを起点とした大きなプラットフォーム。Shopifyさんのような存在が、最もイメージに近いですね。

“食のShopify”へ。

その核心は、「データ」という最強の堀(Moat)の構築にある。『テイクイーツ』が独占的に収集する「いつ、誰が、どんな商品を」というテイクアウトの一次データは、他のどの企業も持ち得ない、ランプだけのユニークな資産である。このデータこそが、将来的な競合参入に対する、圧倒的な参入障壁となる。

特にスイーツ市場ではすでに、強い地盤が整いつつある。先述したマールブランシュやキルフェボンに加え、フロ プレステージュ、たねや、クラブハリエ、LeTAOなど、誰もが耳にしたことのあるスイーツブランドへの導入が着実に進んでいるのだ。

スイーツ類の市場規模は約2.4兆円(*2024年度予測)にのぼるという調査結果もある。2020年のコロナ禍で約2.1兆円にまで落ち込んだが拡大基調となっており、底堅い需要があるのも確かな市場だ。各スイーツブランドの顧客開拓において、ランプは力強いパートナーとして確固たる立ち位置を築いていこうとしている。

*……矢野経済研究所<和・洋菓子、デザート類市場に関する調査を実施(2025年)>

そして何と言っても注目は、現在の構想が新たなビジネスモデルの可能性も秘めている点だ。現在のSaaS利用料に加え、将来的には、この膨大なデータを基にした「市場トレンド分析レポート」の提供や、高度な「マーケティング支援ツール」などを、新たな有償サービスとして展開できるかもしれない。ランプが目指すのは、単なるツール提供者ではなく、業界全体の動向を把握し、顧客にインサイトと事業成長を提供する専門パートナーという姿なのだ。

取材内容等を基に、FastGrowにて作成

例えば、システムが顧客の過去の購入履歴から「そろそろお子さんの誕生日ではありませんか?」とリマインドし、年齢や好みまで先回りした特別なケーキの予約を促す。あるいは、過去の天候や季節イベントのデータから、来週のパンの製造数を最適化する。それは、経験や勘といった職人技を否定するものではない。むしろ、職人たちがこだわり抜いて作った「いいもの」を、テクノロジーの力でさらに多くの人に、最適な形で届け、未来へと繋いでいくための挑戦だ。

この壮大なビジョンを実現するため、ランプは今、新たな仲間を強く求めている。

まだ誰も正解を持っていない、新しい市場を定義していく面白さ。自らの手で、業界のスタンダードを創り上げる経験。それは、困難であると同時に、他では決して得られない、エキサイティングな挑戦機会に満ちている。河野氏が密かに抱く「地方発スタートアップのロールモデルになりたい」という野心的な目標への初期フェーズというのも大きな魅力だと言えるのではないだろうか。

東京一極集中ではない、新たな企業のあり方。地方から生まれ、地方の課題と真摯に向き合い、そこで磨いたケイパビリティで全国、そして世界へと羽ばたいていく。そんな新しい成功の形を、彼らは示そうとしているのだ。

さて、次に続く河野氏単独インタビュー記事では、今のランプをかたちづくった河野氏の原体験や、現在のメンバー、バリューなどに深く迫っていく。ぜひ合わせてお読みいただきたい。

【各職種で採用を加速中】

こちらの記事は2025年07月17日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

次の記事

連載株式会社ランプ

編集

大久保 崇

連載株式会社ランプ

3記事 | 最終更新 2025.08.26おすすめの関連記事

「再現性」と「収益性」なき非連続成長はない──EXIT経験者やキーエンス上位人材が集うデイブレイクCxOに訊く、PMFできないスタートアップが陥りがちな罠

- デイブレイク株式会社 共同創業者 取締役 CFO

「経営者の志」こそ海外事業成功のカギ──世界の“食”を変革。ものづくりスタートアップ・デイブレイクに学ぶ、海外進出に必須の4条件

- デイブレイク株式会社 執行役員 海外事業部長

「人生かけて勝負する経営者は魅力的」──アクセンチュア・マネジングディレクターから特殊冷凍ベンチャーへ。デイブレイク取締役に訊くCxO採用の鍵

- デイブレイク株式会社 代表取締役社長 CEO

「労働集約」型産業の変革こそ、日本再生の最適解──“食”のオイシックスと“介護”のヤマシタTOP対談。AIを駆使した産業DXの最前線に迫る

- オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長

インターンわずか3ヶ月で、経営者に囲まれたプレゼンの舞台へ──アメリカ帰りの慶應生がスタートアップで掴んだ成長のきっかけ

- エクリプス・フーズ・ジャパン株式会社 代表取締役

「デリバリーこそ、テックジャイアントに勝てる領域だ」──出前館の新代表・矢野氏が語る、業界No.1を狙う経営哲学

- 株式会社出前館 代表取締役社長

【トレンド研究】デリバリー市場の裏に潜む革命──クイックコマースと最新技術が変える「生活の新常識」

- 株式会社出前館 代表取締役社長

「昇進より、技術者として勝負したい」──特殊冷凍のデイブレイクに集結した大手メーカーのエースたちが語る、決断の瞬間

- デイブレイク株式会社 TEC部門長