入社6ヶ月でKGI300%達成。エースが提唱するは“バディ制”──弁護士ドットコム・小泉氏が挑む、「成果をチームで再現する」営業組織のつくり方

創造性を発揮し、新しい価値を形づくろうとする人たちを“Shaper”と呼ぶ(詳しくはスローガン創業者・伊藤豊の著書『Shapers 新産業をつくる思考法』にて)。

Shaperはイノベーターやアントレプレナーに限らず、誰もがなり得る存在だ。一人ひとりがShaperとして創造性を発揮し活躍すれば、新事業や新産業が次々と生まれ、日本経済の活性化を促す原動力となるだろう。

連載企画「事業成長を生むShaperたち」では、現在ベンチャー・スタートアップで躍動するShaperたちにスポットライトを当て、その実像に迫っていく。

今回紹介するのは、弁護士ドットコム株式会社のクラウドサイン事業本部で活躍する、小泉典之氏だ。

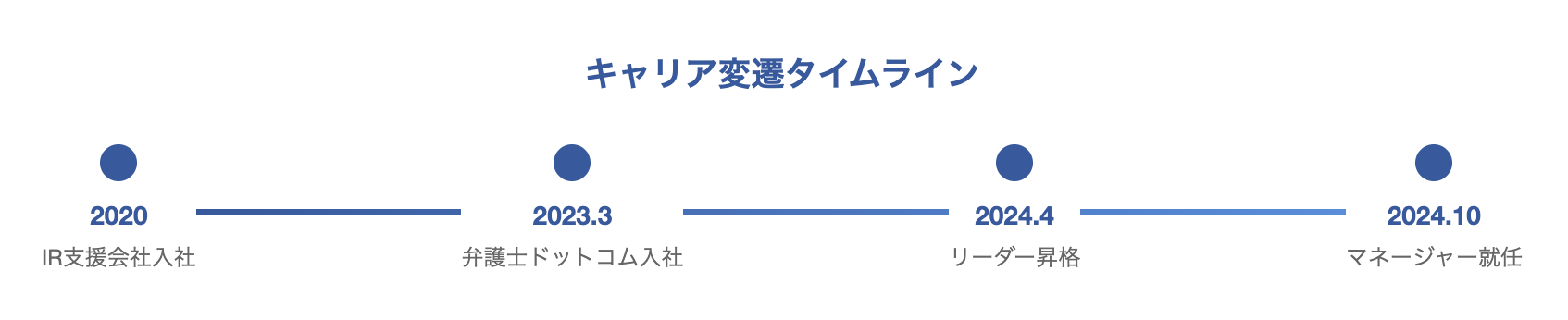

2023年に入社後、SaaS未経験ながらエンタープライズ領域でインサイドセールスとして成果を残し、半年で事業本部内で表彰を受ける。その後、入社1年でリーダー、1年半でマネージャーへと昇進。顧客の構造を読み解き、成果を仕組みに変えていくスタイルでチームや事業の変革を牽引している。

「成果を出す人」ではなく、「成果が出る構造をつくる人」へ──。その挑戦の軌跡を追っていく。

- TEXT BY TAKUYA OHAMA

- EDIT BY KACHI MITSUHA

“顧客の構造”を読む思考で、入社6ヶ月で事業本部トップの成果を創出

2023年3月、小泉氏は弁護士ドットコムへ中途入社。配属先は、クラウドサイン事業本部におけるエンタープライズ担当のインサイドセールス(以下、IS)チームだった。業界も商材もスタイルも大きく異なる環境で、前職よりセールスの経験はあったものの、SaaSプロダクトの扱いや、ISとしての業務は未経験。まさに、過去の延長線上にはない“非連続”な挑戦だった。

取材等を基にFastGrowで作成

そのなかで小泉氏は、入社半年で目を見張る成果を出す。

2023年8月、彼は商談件数で目標の2倍、創出パイプライン金額(今後受注に至る可能性のある商談群の「想定金額の合計」)では目安の3倍近くを記録。事業本部内でも表彰され、翌月には年間KGIを数ヶ月前倒しでクリアした。

その後も一度も未達に終わることなく、常に基準値を上回る成果を出し続けている。全体で約80名が在籍するチームの中で、小泉氏一人で商談の約7%、創出パイプライン金額の約15%を生み出すという、圧倒的な数字を残してきた。

こうした成果の要因は「量」だけではない。小泉氏が強調するのは、“顧客の解像度を上げる力”だ。

小泉顧客の解像度を上げることができないと、具体的な課題の特定ができず、解決策の提示ができないという悪循環に陥ります。結果的に「商談が取れない」「受注に繋がらない」という事象につながってくるんです。

お客様の業務領域を知る、業務オペレーションや導入中のシステムを知る、グループ企業やシェアード企業*との関係性を知る、このようなプロセスの中で、いわゆる”商談の確度”が見えてきます。

*グループ企業間で共通業務(人事・経理・法務など)をまとめて担う子会社などを指す。

このように、小泉氏は表層的なニーズだけでなく、公開されているIR情報や、ステークホルダー、そこにかかる意思決定の力学まで読み取る力を武器にしてきた。

彼の行動背景には、前職・IR支援会社での営業経験がある。上場企業のIR担当や役員を相手にするなかで、意図を読み解く感覚が自然と鍛えられていた。

小泉もちろん仮説ベースの営業も必要ですが、どこまで行っても仮説には主観が入ります。当たり前のことですが、お客様の発する言葉1つ1つを大切に咀嚼できるようになってから、成果が出るようになったと思います。

契約という行為は、法務部門だけで完結しない。特にエンタープライズ領域では、総務部、情報システム部、DX推進部、営業部など、複数部門の利害が絡む領域だからこそ、顧客と対話ができていない状態では、案件の確度を見誤る。

そうした中、“顧客の解像度を上げる力”が小泉氏の非凡な成果を生み出すに至ったのだ。

“競技ゴルフ”で培った仮説検証力で、

事業方針の転換にも即座にアジャスト

提供:弁護士ドットコム株式会社

その後は、「質を維持しながらも商談数を圧倒的に増やす」、「顧客との接点を最大化する」ことが個人としてのミッションとなった。これは小泉氏にとっても大きな転機となる。

小泉質の高い商談を一つひとつ丁寧につくることから、インサイドセールス一人当たりの創出商談を最大化していくことに目標が変わった時は、正直戸惑いました。

これまで大事にしてきた“顧客の意思決定構造を読む”というスタイルが通用するのか、不安もありましたし。

だが、小泉氏は無思考に「数をこなす」ことを目的とせず、過去の成果に至った要因を自分なりに分析し、その精度を保ったまま商談の数を増やす道を模索した。

結果、先述したように、小泉氏はある時期の月間商談数で自己最高件数を記録し、当時の全社トップに躍り出た。

小泉「量でも成果を出せた」のは、自分なりに“勝ち筋”を言語化して検証してきたからだと思ってます。

「なぜこの業界にはこう話すのか」「なぜこの順番で聞くと打率が上がるのか」。そういう検証を、ゴルフと同じ感覚でずっとやってるんですよね。

この“検証する習慣”は、小泉氏が学生時代に打ち込んでいた競技ゴルフから来ていた。

小泉ゴルフは圧倒的に個人ベースの色が強いスポーツなので、内省が非常に重要なんですよね。うまくいったショットも、ミスしたショットも、全て「なぜそうなったか」を自分で説明できないと次に活かせないんです。

「前傾が崩れた」「リズムが早すぎた」とか、感覚だけじゃなく構造で原因を捉える。それが癖になっているから、営業でも自然と自分の“型”を言語化するようになったんだと思います。

つまり、“型があるから量が打てる”。逆に言えば、「量をこなすこと」自体が、型の完成度を試す一番の検証手段だったのだ。

こうして次々と成果を出し続ける中、2024年4月に経営陣から声がかかり、小泉氏はキャリアの岐路に立つこととなる。

“売れる営業”ではなく、

“仕組みを残す人”を選んだキャリアの意思決定

選択肢は2つ。

一つ目、フィールドセールス(以下、FS)として顧客に直接アプローチし、売上責任を負うポジションに進むか。

二つ目、ISに残り、リーダーとしてチームのマネジメントや仕組みづくりに注力するか。

小泉入社して1年が経つ頃、経営陣から「そろそろFSで前線に出てみないか」という話を頂いていたんですが、自分の中では迷いがありました。

FSはたしかにスキルアップになるし、売上貢献のインパクトも大きい。でも、自分“だけ”が“売れる人”になることに、あまり興味が持てなかったんです。

当時のクラウドサイン事業本部では、リーダーという役職はまだ制度として整備されきっておらず、あくまでチーム内での補佐・育成的なポジションだった。

だが、小泉氏はあえてリーダー職を選んだ。

小泉“自分が成果を出すこと”よりも“誰がやっても成果が出る仕組み”をつくるほうにやりがいを感じるようになっていて。「だったら、組織づくりに関わるポジションを選ぶべきだ」と、自然に思ったんです。

営業は属人化しやすい分、再現性をつくらないと組織として伸びない。だから今は、「自分のやり方を誰でも再現できるようにする」ことに価値を感じています。

この判断の背景には、小泉氏の原点とも言える「教えること」に対するモチベーションがある。

彼は大学時代、教員免許を取得するため教職課程を専攻していた。最終的に教師の道は選ばなかったが、「誰かの成長を支える」ことへの関心はずっと彼の根底にあった。

小泉教育実習のとき、「教科書の内容は教えられるけど、人生のヒントはまだ自分には与えられないな」と思って教職は諦めたんですが、振り返ってみると“育成”や“仕組み化”って、ずっと自分のテーマだったなと気づいたんです。

こうして小泉氏は、FSとして自らの営業スキルを高め、直接的な受注成果を出す道ではなく、ISとしてチーム全体の成果を最大化するための仕組みづくり──いわば「組織の再現性」を生み出す道を選んだ。

FastGrow観点で見ると、この判断は長期的に見れば“個人としてのキャリアアップ”ではなく、“Shaperとしての価値創出”を優先した選択だったと言えよう。

情報が分断されていた営業組織に、“バディ制”を実装

その後も小泉氏の躍進は続く。ISでリーダー職となった小泉氏は、半年後の2024年10月にマネージャーへと昇格。彼が向き合ったのは、チームとして成果を再現できる営業構造の設計だった。

当時のクラウドサイン事業本部では、商談機会を獲得するISと商談を実施するFSが明確に分業された、いわゆる“THE MODEL型”の体制を敷いていた。SaaS業界では一般的な仕組みだが、実は同社のエンタープライズ担当のなかでは、ある構造的な課題を抱えていた。

小泉ISが商談を組んでも、実際に商談するFS側から「なんでこの人に今話すの?」、「この提案、今期の優先順位に合ってないかも」といった反応が返ってくることがあって。商談の背景や狙いがうまく伝わってなかったんです。

エンタープライズ営業では、提案相手の組織構造、稟議フロー、過去の接点──あらゆる情報がFSのアクションの精度を左右する。ISとFSの間に情報の断絶があると、せっかくの商談も成果につながらない。

小泉氏はこれを、営業プロセスの“接続構造”の問題と捉えた。

そこから2025年2月〜3月頃、彼はFSメンバーに直接働きかけ、ISとFSが1対1で固定ペアを組む“バディ制”の導入を提案した。

「商談の背景をちゃんと伝えたい」、「商談の質をもっと向上させたい」という現場課題から発想したこの制度は、この取り組みはすぐさま成果に繋がった。

取材等を基にFastGrowで作成

今年の4月にはこの制度が導入され、制度の実施前後で有効商談率は9%、商談単価は15%上昇した。FSとの連携によって商談の背景や狙いが的確に伝わり、結果として、より受注に近づく質の高い案件へとつながっていったのだ。

この“バディ制”の本質は、ISとFSの単なる連携強化ではない。ISやFSのそれぞれに点在している個人の勝ち筋をチームに浸透させ、チームとして勝てる構造に変えていく動きそのものである。

また、ここで注目すべきは小泉氏の進め方だ。

小泉部門横断の取り組みにも関わらず、自身の上司から明確な合意を取る前に「やりたい!」とすぐに決めてしまったんですよね。

ただ、意図や進め方をきちんと説明すれば「それなら任せるよ」と判断してもらえる文化なので、そこには非常に感謝しています。

弁護士ドットコムのカルチャーは、年次や役職より「ロジックと実行」を重視する。そうした文化が小泉氏の“現場発・構造提案”を裏で支えていたのだ。

「仕組みで成果を拡張し、挑戦を当たり前にする組織をつくりたい」

その後、現在も小泉氏はクラウドサイン事業本部のマネージャーとして、チームと事業双方に貢献する仕組みづくりに取り組んでいる。

たとえば「アウトバウンド専任チーム」の立ち上げもその一つだ。従来のISは、マーケ起点のリードやSalesforceの登録顧客に依存していたが、小泉氏は未開拓領域に着目する。

小泉『クラウドサイン』って広く普及している印象がありますが、実はまだまだ攻めきれていない領域が多い。

たとえば親会社では導入済でも、グループ会社では検討すら始まっていないケースは山ほどあります。そういった領域を開拓できる専任チームを自分の手でつくりたいと思ったんです。

また、彼はメンバーの商談力を引き上げる“商談PM(プロジェクトマネージャー)”のような動きも始めている。仮説設計から同席、振り返りまでを一緒に行い、スキルを構造化して伝えている。

小泉成果の差は、能力や努力の差だけじゃなくて「何が見えているか」の違いから生まれます。同じ相手に電話しても、この違いでアウトプットはまったく変わってくる。だからこそ、全員の“見えているもの”を揃えるのが今の自分のテーマです。

こうした動きを可能にしているのは、彼のマネジメント力だけではない。先述の通り、弁護士ドットコムには「年次や立場より、意図とロジックを問う文化」がある。

たとえば、小泉氏が提案したバディ制。上司への相談よりも先に、FSに直接相談して現場から試験導入を始めた。

小泉「なぜやるのか?」をきちんと伝えれば、上司も「じゃあ任せよう」と受け入れてくれます。「やりたい」だけじゃダメですが、筋が通っていれば若手でも自由度高く動けるのがこの会社の良さです。

また、『クラウドサイン』というプロダクト自体も挑戦の余地が大きい。導入企業数は250万社を超えるが、まだ“法務部門外”への広がりは発展途上。加えて、クラウドサイン事業本部をはじめとする同社では新卒ビジネス職の採用が始まったばかりだ。

小泉制度も仕組みも、今まさに一緒につくっていけるタイミングです。整った環境に乗るというより、「成長途上の土台づくりから関われる」ことに面白さがあると思っています。

成果を出して終わりではなく、それを構造化して組織に残す。

その連鎖を動かす若手Shaper・小泉氏の挑戦は、弁護士ドットコムという土壌の上で、これからさらに拡張されていく。

提供:弁護士ドットコム株式会社

こちらの記事は2025年09月01日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

次の記事

執筆

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。