【独占インタビュー】創業3期目で売上28.2億円。異端の経営でエネルギー業界に挑む「操電」飯野塁の全貌

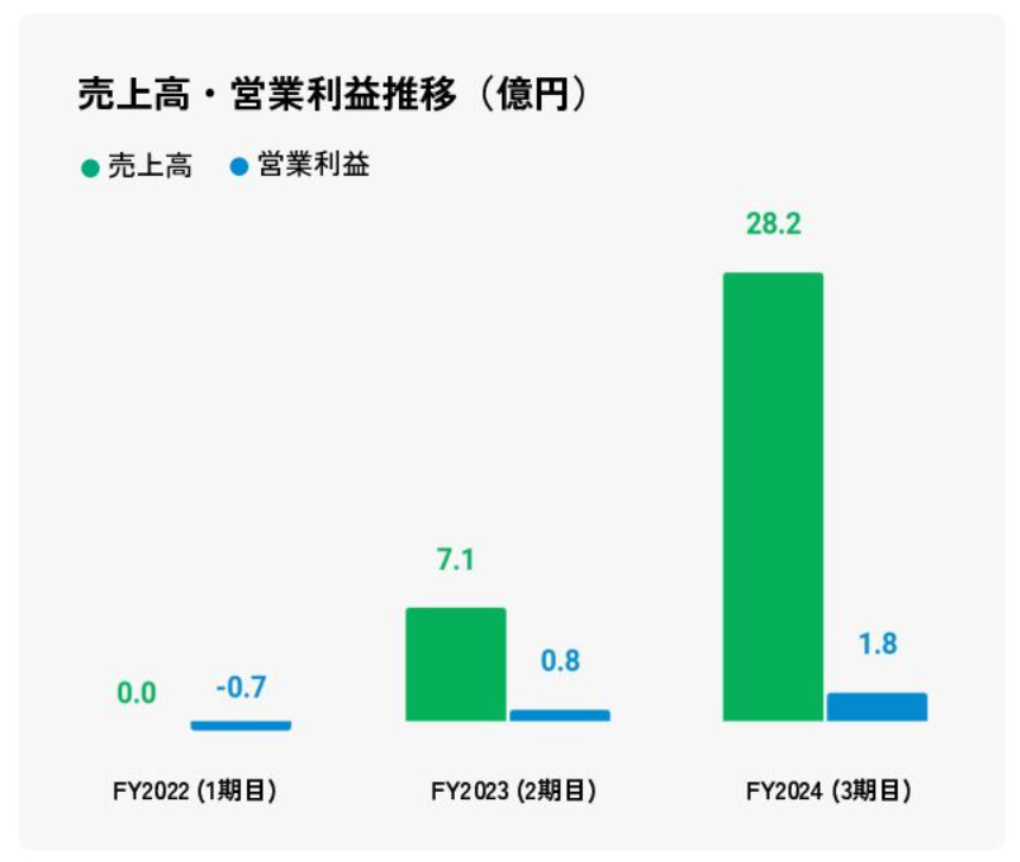

創業から、わずか3年。社員数60名(グループ連結)。それでいて、売上高は28億円、営業利益1.8億円を叩き出す──。

にわかには信じがたい数字を、いわゆる”重厚長大”なエネルギーインフラの領域で実現したスタートアップがある。その名は「操電(そうでん)」。率いるのは、消防車の開発・製造という異色の経歴を持つシリアルアントレプレナー、飯野塁氏だ。

大学在学中に消防車のパーツ開発を行う株式会社ベルリングを創業、3年で消防車両の製造へ展開、のちにM&Aにより大企業グループの100%子会社となった。現場課題から逆算した新型救急車「C-CABIN」を2020年に発表、2022年に量産化。寡占色の強い市場に新規参入を挑み続けてきた。

そんな飯野氏が次なる挑戦を見据え、2022年に立ち上げた操電が、シードラウンドとして2025年10月、累計22.6億円もの大型調達を発表。敢えて「黒字化」を急ぎつつ、大きなビジョンに向けた資本増強を実現した今、何を考えているのか。その原体験としての半生と、今後の壮大なる構想を訊いた。

プロローグ:異次元の急成長を遂げる「操電」とは何者か

創業からわずか3年、社員数60名で通期の売上28.2億円、営業利益1.8億円という数字を達成されました。「重厚長大」とも言われるエネルギー業界でこの実績は珍しいのではないかとも感じます。この現状を、率いる飯野さんご自身はどう捉えていますか?

飯野ありがとうございます。我々が対峙している市場の特性を考えれば、確かに速いスピードで事業を軌道に乗せることができたかもしれません。しかし、これはまだ壮大な構想の序章に過ぎない、というのが正直な感覚です。

提供:株式会社操電

シードラウンドで、エクイティとデットを合わせて22.6億円もの大規模な資金調達を実施しました。すでに単年度黒字化を達成しているにも関わらず、これほどの資金を調達した狙いはどこにあるのでしょうか?

飯野社会に大きなインパクトを与える新規事業に、大きく投資できるようになることです。

黒字という実績からもわかる通り、この資金調達は単に事業を継続させるための資金ではありません。既存のエネルギー業界の常識を根底から覆し、我々が目指す「誰もが電気を自由に操れるオープンな世界」を実現するための新たな投資に向けたものです。多くのスタートアップが狙う「赤字を掘ってでも成長を優先する」といった定石とは、明らかに異なるアプローチですが、明確な意図があります。

一度目の起業で消防車および救急車を開発・製造した経験から培った事業家としての考え方と、そこから導き出した独自の財務戦略がベースになっています。なぜ創業初期から圧倒的な収益基盤を構築する必要があったのか。そして、安定した経営基盤がありながら、なぜ大規模なリスクマネーを必要としたのか。そのすべてが、我々の最終的なゴールへと繋がっています。

原点:“消防士の父”と“自営業の母”が生んだ連続起業家

飯野さんのキャリアの原点は、大学在学中に創業された消防車のパーツ開発メーカー「ベルリング」にあります。そもそも、なぜ消防車の領域で起業されたのでしょうか?

飯野原体験は、父が消防士で、母が自営業を営んでいた家庭環境にあります。幼い頃から消防車は身近な存在でしたし、事業を営む母の姿を見て育ったので、ごく自然な流れで「自分も何か事業をやってみたい」と考えるようになりました。大学3年生の時ですね。

当時からモノづくりが好きだったので、「父の仕事道具である消防車に、もっと良いパーツを作れないだろうか」と考えたのが最初のきっかけです。

最初の製品から、すぐに事業は軌道に乗ったのでしょうか。

飯野はい。最初に開発したのが、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)を使った軽量なパーツでした。これが幸いにもヒットし、国内の各消防車メーカーに採用していただけるようになったんです。

そこから少しずつパーツの種類を増やしていき、創業から3年後の2014年には、消防車両そのものの製造も開始しました。日本の消防車は、いわば“鉄のマイスター”のような職人さんが手作業で作るのが主流でしたが、我々はカーボン素材の知見を活かして「軽い消防車」という新しい価値を提供したんです。

車体が軽くなった分、より多くの水や機材を積載できる。その価値が現場の消防士の方々に評価され、新規参入ながらも受け入れていただけたのだと思っています。

パーツ開発から車両製造へ。そして次に、さらに参入障壁の高い「救急車」の開発に着手されます。この挑戦の背景には何があったのでしょうか。

飯野消防車事業が評価され、消防庁から「次は救急車を作ってみないか」とお声がけいただいたのが直接のきっかけです。

ただ、当時の救急車市場は大手自動車メーカー系列の2社による寡占状態で、新規参入は極めて困難でした。それでも挑戦したいという気持ちが強く、開発計画を立ててみたのですが、そこで大きな壁にぶつかります。開発費は数億円規模になり、何より「人の命」に直結するため、絶対に故障は許されない。高度な自動車工学の知見や、エンジニアの採用をするための信用力、そして資金力が不可欠だと痛感しました。

そこで初めて、外部からの資金調達を本格的に検討し始めたんです。

その過程で、大企業グループへのM&Aという決断をされます。単純な資金調達ではなく、100%グループ入りを選んだ理由は何でしょうか?

飯野当初は一部株式の放出と、知見を持つ企業との事業連携を想定していたのですが、ある大企業グループの方と対話を重ねるうちに「同世代の経営人材も多く、経営者としてもっと成長できる環境があるのではないか」と感じるようになりました。

一方でグループ側にも、私たちのような“リアル”なモノづくり事業に参入したい意図があった。双方のニーズが合致して 2019年にM&Aの形でグループ入り を決めました。

結果として、子会社の代表という立場で経営を継続しながら、3年かけて念願だった救急車の開発を実現することができたのです。

第二創業:「クルマ好き」から、巨大市場との邂逅へ

救急車の開発という大きな目標を達成した後、なぜ再び独立の道を選んだのでしょうか。自分でつくり上げた環境を離れることに、迷いはありませんでしたか?

飯野迷いはありませんでした。それは、私自身が、もともと企画開発の人間だからだと思います。

救急車のプロジェクトが一段落し、次は何に挑戦しようかと考えた時、親会社の経営陣とも相談の上で、資本関係のない独立した立場で新たな挑戦をすることを決めたんです。

量産後のフェーズでも、マーケティングやセールスといった領域に注力する形では、事業をグロース・スケールさせていく経営経験を積むことができたと思います。しかしそうではなく、企画側の人間として、「自分の手を動かして、“モノづくり”として新しい価値をゼロから生み出したい」という想いが日に日に強くなっていったんです。

次なる挑戦の舞台に選んだのがエネルギー業界ですよね。消防車や救急車といった「特殊車両」の世界から、畑違いの領域へ飛び込んだように見えます。

飯野正直に言うと、創業して1年ほどは、次に何を作るべきか、かなり模索しました。エンジニアには待ってもらう時期もありましたね(笑)。しかし根底にあるのは、昔も今も変わらない「クルマが好き」というシンプルな動機なんです。

「救急車の次に、何を創っていこうか」と考えた時、まず自然とEV(電気自動車)が頭に浮かびました。手触りのある課題を見つけるため、すぐに自分でテスラのEVを購入しました。ただ、市場を見渡した時、自動車メーカーとして自分が参入する価値を見出せなかった。消防車や救急車の時のような、社会課題がなかなか見つからなかったんです。

来る日も来る日もEVに乗り、事業アイディアを考え続ける日々でした。

「クルマ好き」から「エネルギー」へ。その発想の転換点には、どのような模索があったのでしょうか。

飯野その中で、ようやく糸口を掴んだのが「EV充電」の一連の体験でした。当時日本のEV充電インフラは発展途上であり、国内の充電サービスを利用した際に「これだ!」と思い、結果としてエネルギー業界に飛び込むことになりました。

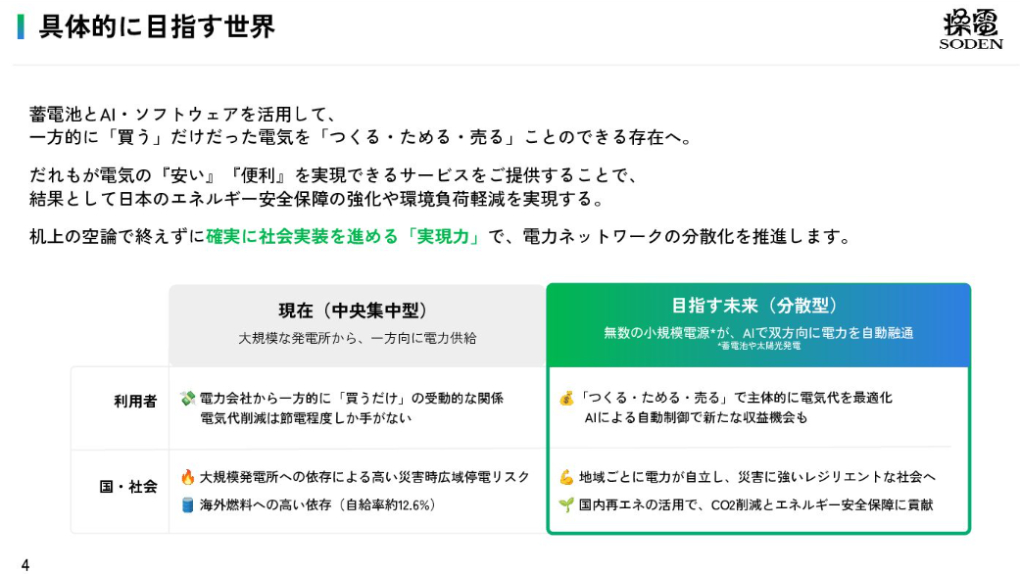

しかしEV充電事業を立ち上げる中、エネルギーについて知れば知るほど、その市場の巨大さと、「蓄電池」の登場がもたらすゲームチェンジの可能性に気づかされていきました。

これまで電力は、巨大な発電所から一方通行で供給されるのが当たり前でした。しかし、高性能なシステムと蓄電池が普及すれば、電気を「コントロール」することができるようになる。それは、エネルギーの世界に、分散化という革命が起きつつある中、スタートアップが挑戦する価値があるのではないか、と。

提供:株式会社操電

巨大な社会インフラへの挑戦は、当然ながら莫大な資金を必要とします。一度目の起業のように、自己資金でスモールスタートする選択肢はなかったのでしょうか。

飯野たしかに本来、モノづくりは外部資本を入れずにやるのが理想だと思っています。しかし、エネルギーという領域は、いわば“総合格闘技”です。企画に留まらず、ハードウェアへの設備投資、ソフトウェアの並行開発、そして全国規模での設置工事。そのすべてを、圧倒的なスピードで進めなければならない。

業界全体が今、大きな変革期にあり、様子見をしている時間はないんです。最初に大きな資金を投下し、まだ誰も持っていない分散制御のノウハウと実績を最速で手に入れる。それこそが、新たな市場を創り出すための唯一の道だと考え、創業当初から大きな投資を続けて拡大させる最短経路を進むべく、大規模な資金調達に踏み切ることを決断しました。

財務戦略:“黒字”こそが、最大の武器になる

操電の大きな特徴は、創業初期から収益基盤を確立している点です。まずEV充電事業で国内トップクラスの実績を上げ、売上と利益を確保するという戦略は、当初から描いていたのでしょうか。

飯野そうですね。これまで注力してきたEV充電インフラ事業は、企画、ソフトウェア・ハードウェア開発、資材調達、そして全国での設置工事から保守運用まで、すべてを自社で一気通貫して行う「垂直統合モデル」を強みとしています。このモデルは、お客様に低コスト・短納期という価値を提供できる一方、多くのキャッシュを必要とします。だからこそ、デットファイナンスを活用し、利益が創出できる戦略で進めてきました。

多くのスタートアップは、赤字を許容してでもトップラインの成長を優先する、いわゆる「Jカーブ」を描くのが一般的です。なぜ、あえて黒字化を急いだのですか。

飯野我々が最終的に目指しているのが、ソフトウェアだけのビジネスではなく、発電所のような巨大なアセットが絡む社会インフラ事業だからです。

数十億円規模のプロジェクトを動かすには、エクイティファイナンスだけでは限界がある。銀行などからの「デットファイナンス(融資)」を最大限に活用する必要がありました。

そして、融資を受ける上で最も重要なのが、企業の信用力、つまり「黒字で事業を継続できる力」です。創業初期から売上と利益を出し、財務基盤を固めてきたのは、来るべき大規模プロジェクトのために、デットのレバレッジを効かせられる状態を意図的に作り上げるためでした。

投資家からの評価はいかがでしたか。シード期のスタートアップに対して、利益を求める声は少なかったのではないでしょうか。

飯野おっしゃる通り、投資家の皆さんからも驚きの声をいただくことが多かったです。しかし、「なぜ、このタイミングで利益を出すのか」という問いに対して、デットファイナンスを含めた相互活用を見据えた将来の事業展開までを逆算して説明することで、多くの方々が我々の戦略に共感し、力強く応援していただけるようになりました。

22.6億円という調達額も、そうした戦略への期待値の表れだと感じています。

その強固な財務戦略の上で、いよいよ、真にインパクトを出せると見込んでいた「蓄電所」事業に乗り出すわけですね。

飯野エネルギーインフラそのものをアップデートする挑戦の準備が、ようやく整った。今はそんな心境です。

未来:“仮想系統蓄電所”が、世界を変える

EV充電事業で築いた盤石な基盤の上で、いよいよ本丸である「蓄電」事業を本格化されます。操電が目指す未来のエネルギー網とは、どのようなものでしょうか。

飯野我々が構想しているのは「仮想系統蓄電所」というソリューションです。

現在、大規模な蓄電所を建設しようとすると、空き容量のある系統へ接続できる土地の確保や、周辺住民・自治体との調整、そして電力会社による送電網の敷設など、数多くのハードルがあり、計画がなかなか進まないのが実情です。

我々のアプローチは全く逆で、大規模な施設を一つ作るのではなく、商業施設などの空きスペースに中規模の蓄電システムを多数設置し、それらをソフトウェアで統合制御することで、仮想的に一つの巨大な蓄電所として機能させます。

提供:株式会社操電

分散させることのメリットは、どこにあるのでしょうか。

飯野まず、土地開発が不要で、既存の電力網に接続しやすいため、圧倒的なスピードで設置を進められます。

また、インフラはそもそも集中型よりも分散型であるべきだという考えも、我々の活動の根底にあります。私自身が防災領域の事業に携わっていた経験から、強く意識していることです。

もし、巨大な蓄電所が一つしかない場合、それが故障すれば、その影響は甚大です。しかし、分散していれば、一つが停止しても他でカバーできる。さらに、災害時にはその地域の蓄電システムを解放し、非常用電源として活用することもできます。

山奥ではなく、人々の生活圏のすぐ近くに電源がある。これこそが、真にレジリエントな社会インフラの姿だと信じています。

そのネットワークが広がった先に、どのような世界が待っているのでしょうか。

飯野最終的に我々が見据えているのは、法人向けの蓄電所だけではありません。ご家庭にある蓄電池、さらには皆さんが乗っているEV・PHEVのバッテリーまで、社会に存在するあらゆる蓄電リソースを我々のエネルギーマネジメントシステムに接続し、電力の安定化のために活用させていただくという未来を見据えています。

その対価として、ご家庭の電気代が安くなる。EVを持つことが、生活を豊かにするだけでなく、経済的・防災的なメリットにも繋がる。そんな世界観を、日本のスタートアップとして作り上げたい。クルマが好きだという私の原点は、ここに繋がっているんです。

その壮大な構想を実現するために、今どのような仲間を求めていますか。

飯野事業が急拡大する中で、組織の仕組み作りを担ってくれるミドルマネジメント層の力が不可欠になっています。エネルギー業界の経験は問いません。大企業で培ったオペレーション構築の知見やマネジメント経験を、スタートアップというフィールドで活かし、一緒に社会インフラを再構築していく情熱のある方に来ていただきたいですね。

また、すでに東南アジアを中心とした海外展開も視野に動いています。グローバルな舞台で挑戦したいという野心を持った方も大歓迎です。

最後に、この記事を読む若き経営人材へメッセージをお願いします。

飯野限られた人生の中で、何に挑戦するのか。私は、社会の根幹をなすエネルギーという領域で、自分の手で未来を作っていく道を選びました。

市場は巨大で、新しいシステムへの過渡期であるからこそ課題は山積みです。しかし、だからこそ面白い。操電は、そんな巨大な挑戦を、心から楽しめる仲間が集まる場所です。この記事を読んで少しでも心が動いたなら、ぜひ一度、お話ししましょう。

こちらの記事は2025年11月27日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

おすすめの関連記事

アニメ特化の“オタクなAI”で世界へ。20兆円市場のボトルネック「監修」をDXし、日本IPの供給力を解放するAI Mageの“ヨコガオ”

入札工数を1/10へ。生成AIで27兆円の巨大市場をこじ開け、官民共創のインフラを目指すNehanの“ヨコガオ”

出品代行型フリマアプリで「面倒くさい」「安すぎる」を解決へ。国内No.1の古着売買プラットフォームへ、シリーズAで総額4億円を調達──株式会社digdig

経営支援を「誰もがアクセスできるインフラ」に──ジャパンM&Aインキュベーション、プレシリーズAで3億円を調達

「PMFまでの苦しい時に、資金と希望を与えてくれた」──ジェネシア・ベンチャーズ × KAMEREO、Tensor Energy、Malmeの3対談にみる、“シード期支援のリアル”

- 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager