「事業を創れないマーケター?時代遅れだね」──いつも.とAmazon Ads対談に学ぶ、ECマーケティングの新常識

SponsoredECは「欲しい商品を検索して、すぐ買える便利な場所」──そんな理解では、もはやこの領域の進化にはついていけない。

いま、ECは単なる販売チャネルではなく、お客様の関心を引き、情報を与え、購買へと導く“体験の起点”へと進化している。とりわけAmazonは、Prime Videoへの広告配信、カスタマーレビューによる信頼形成、在庫と配送を連動させたスムーズな購買体験など、「知る」から「買う」までを一気通貫でデザインできる場へと変貌を遂げつつある。

この新しいマーケティングの場で、Amazonの広告事業を担う「Amazon Ads」チームと共に、ファーストパーティー(購買履歴や閲覧情報など、Amazon上の一次情報)のインサイト活用と広告配信を連携し、“売上を伸ばす”使命を追っているのが、EC支援のリーディングカンパニー・株式会社いつも(以下、いつも.)だ。

本記事では、いつも. 上席執行役員・神野 潤一氏と、アマゾンジャパン合同会社(以下、Amazon)・Amazon Ads Growth Sales JPの営業チームを率いる伊勢谷 直美氏との対談を通じて、ECマーケティングの最前線で何が起きているのか、そしてその変化に触れることがなぜ“あなたのキャリアを変えるのか”を紐解いていく。

- TEXT BY HARUKA YAMANE

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

Amazonは“買う場所”ではなく、“商品と出会える場”と進化した

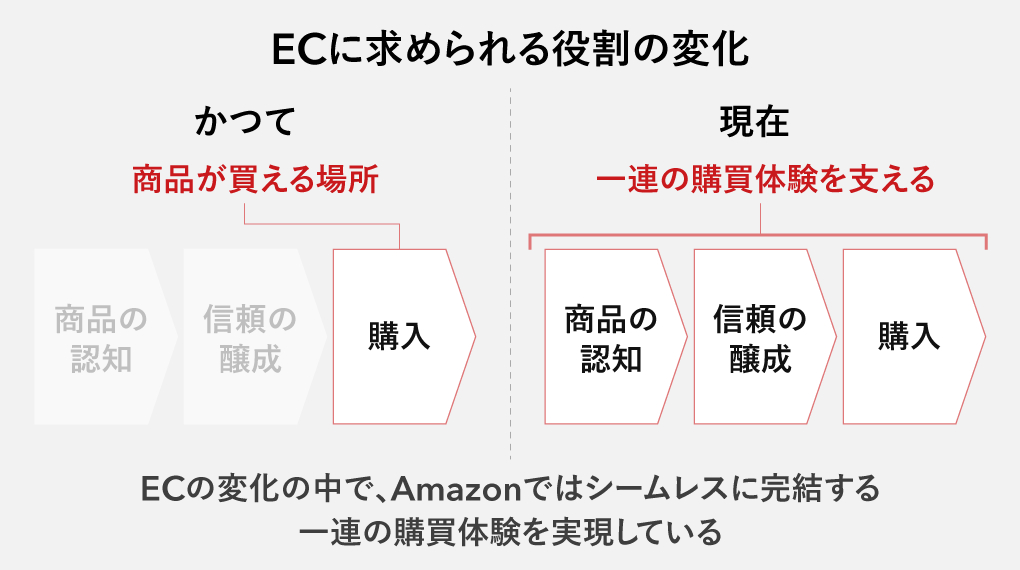

いま、ECに求められる役割が大きく変わってきている。

かつては「商品が買えるかどうか」が重要だった。しかし現在では、生活者が「どこで商品を知り、どう商品を理解し、納得して購入に至るか」という一連の購買体験が問われている。

そして、その体験がAmazonのなかで完結する場面が確実に増えているのだ。

たとえば、SNSやテレビで見かけた商品をAmazonで検索し、カスタマーレビューや価格を確認したうえで購入する──そんな“商品との出会いから商品理解、購入”までをAmazon上で行うのは、もはや珍しくはない。

商品がAmazonに「あるか・ないか」、カスタマーレビューが「多いか・少ないか」といった情報は、いまやその商品の信頼性を判断する基準にすらなっている。

神野Amazonは商品を買う場であると同時に、“商品の信頼をたしかめる場”でもありますよね。

テレビやSNSといったマス情報の受け皿として、“Amazonで検索できること”が重要だというのはもはやマーケターの常識です。ただ、最近ではこれに加え、Amazonの中で情報を知って、Amazonの中で買うという流れが、確実に多くのお客様のもとへ拡大してきていると感じます。

いまやAmazonは、“購入の場所”という立ち位置から、お客様が“商品を知る・選ぶ・納得する・買う”といった購入体験の起点となる、極めて重要なマーケティングのタッチポイントへと進化を遂げているのだ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

特にここ数年、Amazonはその接点を「買い物目的」以外にも広げている。

読者もご存じであろうPrime VideoやAmazon Music、Twitch、Fire TVなどを通じて、人々は日常のなかで自然にAmazonと接する時間が増えている。2025年4月にはPrime Videoの配信コンテンツ内に広告配信が始まり、広告主とお客様の接点としての機会も拡張された。

提供:株式会社いつも

神野Amazonの優れたところは、買い物以外の目的──動画や音楽などのサービスでも多くのお客様と接点を持っている点です。

もはや“買い物の場”を超えて、“お客様の生活そのものを支える存在”になっているといえますよね。“翌日配送”を当たり前にしたように、Amazonが提供する新しい当たり前が、次々と生活に浸透しています。

そんな世界観の中で、これから購買行動が大きく変わっていくだろうと感じています。だからこそ、我々マーケティング側は、企業やブランドごとの課題に合わせて、「Amazonをどう活かし切るか」という視点がますます重要になるんです。

株式会社いつも 上席執行役員 事業推進本部長 神野 潤一氏

伊勢谷Amazonで働いているわたしの感覚としては、生活者の「もっと便利に暮らしたい」というニーズに応え続けてきた結果、買い物はもちろん、コンテンツ視聴などさまざまな機能が統合されて、今のカタチに進化したのかなと思います。

この進化を広告の文脈で捉えると、広告って本来、“広く知らせるもの”ですよね。新しい商品やサービスの価値を伝えることが広告の使命だとすれば、お客様が自然に訪れ、生活の延長で商品・サービス情報と出会えるAmazonのような環境は、広告主にとってもお客様にとっても理想的な出会いの場になると思います。

今のAmazonには、“情報との自然な出会いの場”としての可能性がどんどん広がっているんです。

アマゾンジャパン合同会社 Amazon Ads Japan Head of Growth Sales JP 伊勢谷 直美氏

つまり、Amazonはもはや「商品を並べる棚」ではない。あらゆる生活者が自然な文脈で情報に触れ、商品を理解し、納得して購入に至る──そのプロセスを設計するためのマーケティング基盤なのである。

しかし一方で、Amazonの広告機能やインサイト活用環境を、Amazonに出品する企業やブランド(以下、広告主)が単独で最大限に使いこなせるかと言えば、容易ではない。

そこで、Amazonとこれら広告主の間を繋ぎ、生活者との最適な接点設計をリードするのが、Amazon Adsに精通したプロフェッショナル集団「いつも.」である。

提供:株式会社いつも

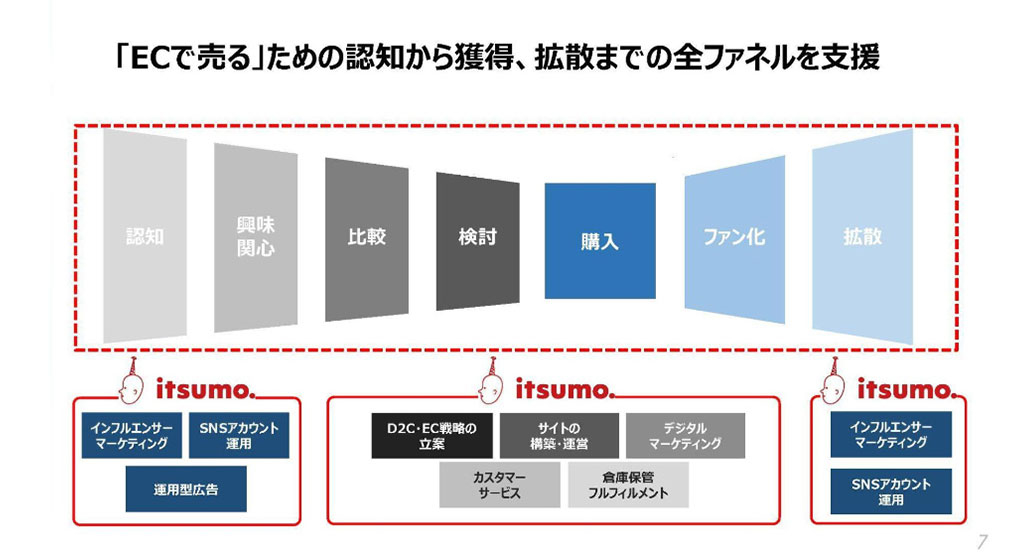

いつも.は広告戦略・制作・運用から物流支援までを一気通貫で担い、企業の“購入体験設計”を戦略的に支える存在だ。Amazonの強みを最大化するパートナーとして、広告主とともに成果を生み出していく。

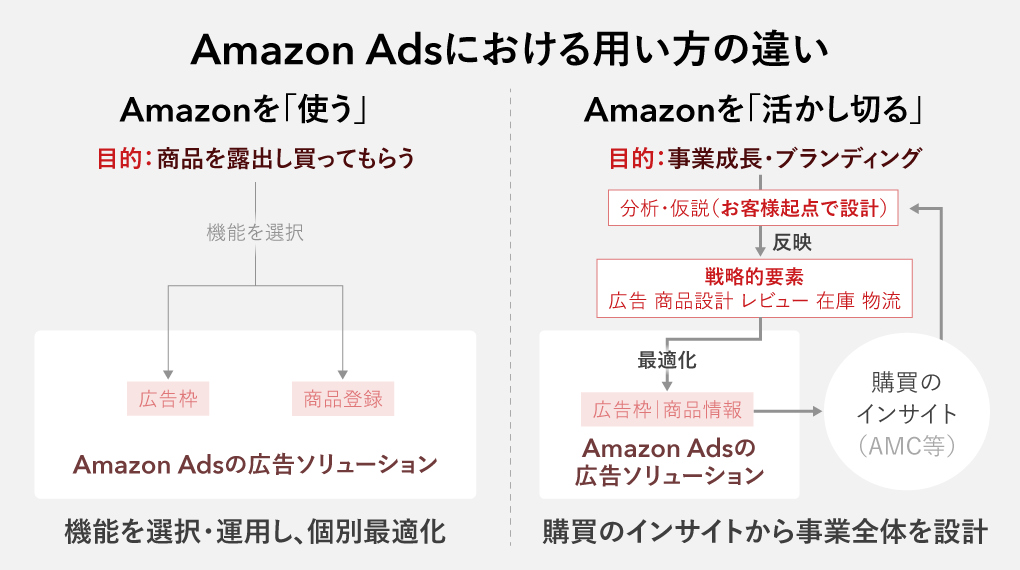

今後のマーケティングにおいては、“Amazonをどう使うか”を考えるだけでなく、“Amazonをどう活かし切るか”が問われる時代がやってくる。

ここで言う「使う」とは、広告枠や商品登録といった個別の機能を選択する“運用視点”にとどまる。一方で「活かし切る」とは、お客様の購買行動を起点に、広告・商品設計・在庫・カスタマーレビュー・物流といった構成要素を一気通貫で設計し、Amazonという“場”を事業成長のエンジンとして統合的に組み込んでいく“戦略視点”を指す。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

そして後者の実現を目指す際、その鍵を握るのが、Amazonと並走できるパートナーの存在というわけなのだ。

ファーストパーティーで“届け方”から見直す、Amazon活用の新常識

前のセクションでは、「Amazonは“買うだけの場所”ではなくなった」という認識のアップデートが求められることを示した。

では、今マーケティングに携わる企業やビジネスパーソンは、Amazonという“出会いの場”をどう活用すべきなのか。

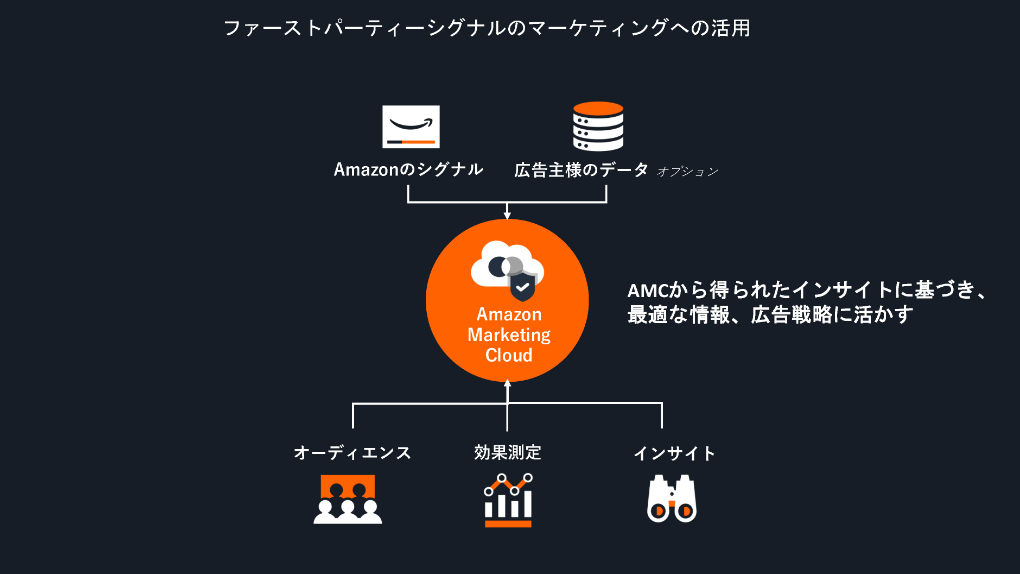

鍵を握るのが、ファーストパーティーのインサイトである。

これはAmazon上での購買履歴や閲覧情報などといったファーストパーティインサイトをもとに、生活者の行動や関心を分析できる仕組みだ。たとえば、ファーストパーティインサイトを通じて「過去に◯◯の商品を買っている」「◯◯系の動画をよく見ている」といった情報をもとに、それらの対象に合った情報や広告を届けることができる。

Amazonでは、『Amazon Marketing Cloud』(以下、『AMC』)というデータクリーンルームソリューションを活用することで、広告接触〜商品閲覧〜行動〜購買のプロセスを可視化できる。データクリーンルームとは、プライバシーを保護しながら複数のデータを安全に集計・分析するための仕組みであり、個人を特定せずに行動傾向を把握できるのが特徴だ。

Amazonからの提供資料より抜粋

そして、いつも.はAmazon Adsアドバンストパートナーとして、インサイト活用も強みに広告主の成長を支援している。

この認定は、Amazon Adsのプロダクトに関する専門知識とエンゲージメントを有し、広告主に対して測定可能な結果をもたらした実績のあるパートナーに与えられるものだ。

実際、本対談が実現しているように、いつも.はAmazon Ads Japanからも広告主とAmazon、両方の立場を理解し、Amazon Adsアドバンストパートナーとして、実務レベルの信頼が寄せられている。

神野ファーストパーティーを活用したマーケティングを行うには、単にECサービスの施策として広告を打つという発想では不十分です。事業構造そのものを変えていく覚悟が必要になります。

たとえば「この商品を誰に届けるのか」を設計する際、商品の見せ方だけでなく、カスタマーレビュー設計、在庫、物流まで一貫して見直す必要が出てくる。Amazonはそれを可能にするインサイトと分析環境を用意してくれていますが、企業側にその活用力がなければ成果にはつながりません。

伊勢谷そうですね。技術が進化したことで、広告で実現できることの幅は格段に広がりました。

一方で、広告主側に求められる知識や判断力のハードルも高まっています。

特に中堅・中小企業やD2Cプレイヤーにとっては、「知っているが使いこなせない」「インサイトはあるが解釈できない」という課題が顕在化しています。だからこそ、我々Amazon Adsとしても、広告主がインサイトを活用できるように支援できるパートナーの存在が重要になっているのです。

その点、いつも.は日本だけでなくグローバルマーケットを含め豊富なナレッジをもっていらっしゃいますし、広告だけでなく物流といった仕組みも含め、Eコマース全体に対する深い理解をお持ちです。そうした総合的な知見を活かしてご支援いただけるので、Amazon Adsにとっても広告主にとっても心強いパートナーですね。

神野ありがとうございます。広告成果を最大化するには、もはや“広告”だけを見ていては意味がないんです。

たとえば、「お客様がその商品を“いつ”必要とするか」まで含めて設計するには、お客様の行動パターンを理解することが重要です。それを可能にするのがAmazonの『AMC』であり、ファーストパーティーのインサイト活用の本質です。

だからこそ我々は、レビュー設計、商品ページの構成、販促・在庫の連携、配送設計に至るまで、広告主ごとの「売れる構造」を丸ごと設計しています。Amazonを単なる“商品を並べる“棚”ではなく、“売れる構造設計の基盤”と捉える必要があるんです。

そしてもう一つ重要なのは、そうした“Amazonの活かし方”を、Amazonの立場ではなく、広告主側の視点から引き出せる存在が必要だということ。

私たちのように広告主に密着した立場にあるからこそ、Amazonの強みや機能を翻訳し、最適な形で活かす支援ができると考えています。

つまり現代のECマーケティングでは、広告のKPIを追うだけでなく、事業全体の成長とどう結びつくかまで支援できることが、我々のようなマーケティング・パートナーに求められている役割だと思うんです。

ファーストパーティーのインサイト活用の普及により、「お客様理解」「誰に」「どこで」「何を届けるか」の精度は飛躍的に向上した。

だが重要なのは、その精度を“どう事業の成長に結びつけるか”という設計力だ。広告の局所最適にとどまらず、EC全体の戦略設計にまで視野を広げ、Amazonをいかに“構造の一部”として活かし切るかが問われている。

神野氏の言うように、Amazonの“外側”、すなわち広告主に最も近い支援パートナーだからこそ、各広告主の課題に即した補完や再設計が可能になる。その実践を通じて、いつも.は大手から中小企業まで、多様なお客様の成果創出に寄与してきた。

提供:株式会社いつも

いま、ECマーケティングは「広告の成果」で完結する時代を超え、「ECマーケティングを通じて事業全体をどう変えていくか」という視点が主戦場になりつつある。

そうした変化に応えるための“戦略と実装の伴走力”こそが、今後ますます重要になっていくだろう。

いつも.とAmazon Adsが手がけた購買体験事例

戦略の重要性が語られる一方で、それを実際に“成果につながる設計”として落とし込み、現場で実装できている企業はまだ少ない。

だが、いつも.とAmazon Adsは、まさにその一歩先を行く存在だ。

ファーストパーティーのインサイトを軸に、「どんなお客様に、どんなメッセージを、どのタイミングで届けるべきか?」を、広告だけでなく商品設計・レビュー・物流まで一貫して設計する──。

いつも.とAmazon Adsは、そうした全体最適の発想で、広告主ごとの購買体験を最適化してきた。単なる広告配信ではなく、「なぜ売れるのか」「どこで信頼が生まれるのか」を構造的に設計することで、商品と生活者の自然な出会いを演出しているのだ。

いわば、“広告の枠を超えた購買体験”とは、広告から商品理解、購入、さらにはリピートへと至る一連の体験を、Amazonという場を活用してまるごと設計する取り組みである。

では、それはどのように実践されているのか。

代表的な2つの事例をもとに、いつも.とAmazon Adsのコラボレーションによって生まれた「売れる体験」のつくり方をひもといていこう。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

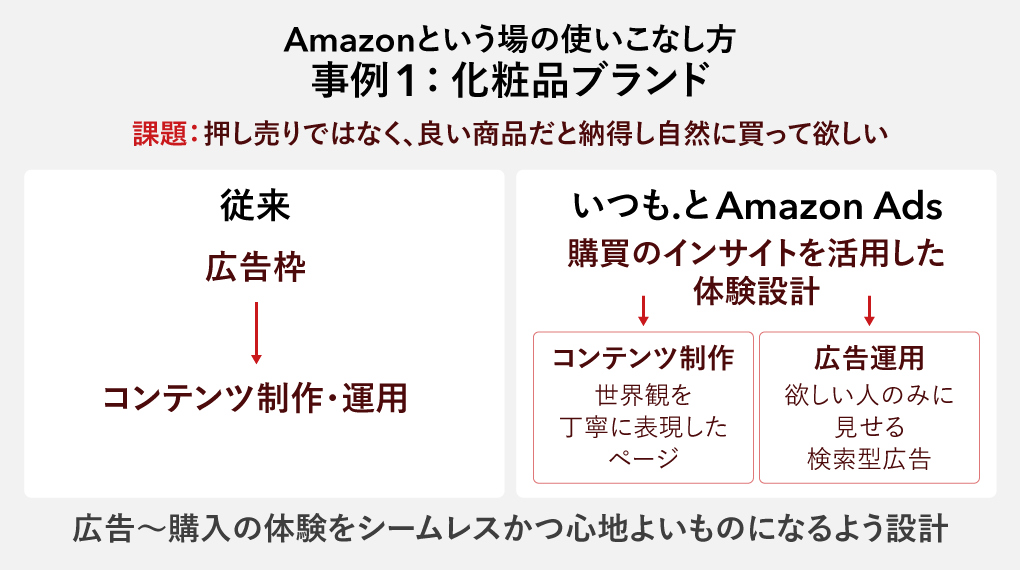

伊勢谷ある化粧品ブランドをご支援した際には、いつも.とともに「商品を売るだけでなく、インサイトを活用してブランドの魅力を伝えよう」「これまで得たインサイトを次のマーケティング施策に活かそう」という視点でご提案を行いました。

神野「押し売りではなく、良い商品だと理解したうえで自然に買ってもらいたい」というニーズがある広告主でしたので、いかに広告を“自然なカタチ”で活用するかがポイントになりました。価格訴求ではなく、いわゆるレレバンシー(関連性)の高い情報を提供して共感を得ていくようなアプローチです。

たとえば、欲しいと思っている人にだけそっと商品を見せる検索型の広告戦略を考えたり、ブランド世界観を丁寧に表現したページを用意したりなど、広告から購入までの体験をシームレスかつ心地よいものになるよう、広告主とAmazon Adsと一緒になって設計していきました。

その際、Amazon Adsではお客様のLTV算出も可能なので、広告予算の最適配分も可能になります。結果、全体の購買体験の質が高まり、新規のお客様も増加するなど、順調に成果が伸びている状況です。

“どう売るか”だけでなく、“どんな体験を届けるか”という視点で議論を重ね、インサイトに裏打ちされた施策をもとに、Amazon Adsの広告ソリューションを活用し、広告主・いつも.の両社で強みを持ち寄りながら一つの購買体験を組み上げていく。

広告主にとってみれば、いつも.は単なる代行業者ではなく、“実装戦略のパートナー”という言葉がふさわしいだろう。

もう一つ、“EC全体をどう活用するか”という視点で、Amazonのストアという特性を活かしたマーケティング施策を実行し、お客様を増やしていった事例も見てみよう。

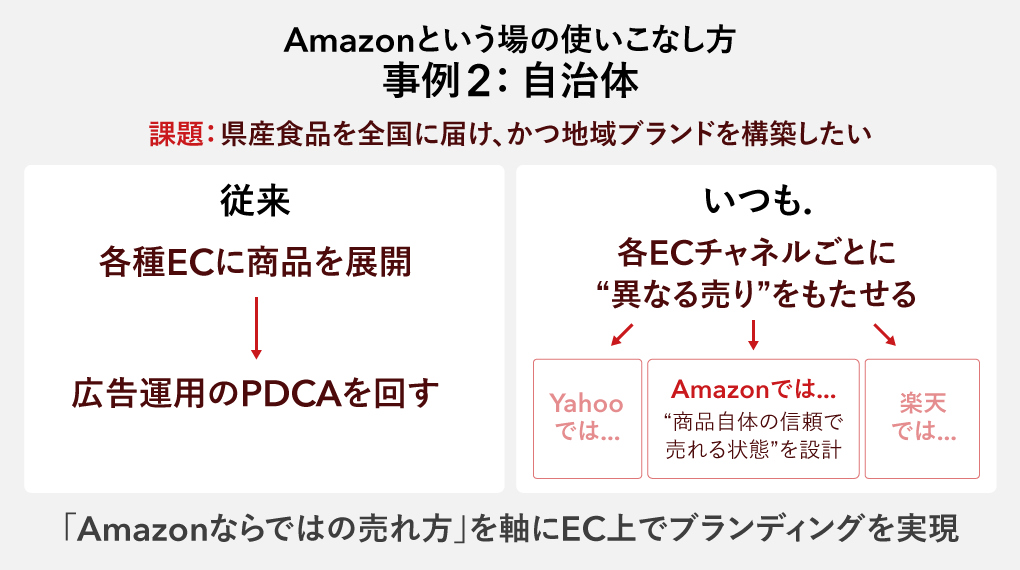

ここでは、ある自治体(広告主)が「県産食品を全国に届け、かつ地域ブランドを構築したい」という課題を抱えていた。Amazon・楽天・Yahoo!など、複数のECサービス展開に対し、いつも.はサービスごとの“文脈設計”を行う。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

神野それぞれのECサービスに訪れるお客様は、売り場に求めるものが少しずつ異なるんです。たとえば、楽天なら「価格」、Yahoo!なら「ポイント」、Amazonなら「安心感と便利さ」というように。同じ商品でも、同じ売り方では通用しないんですよね。

とくにAmazonでは、「価格が安いから買う」よりも、「カスタマーレビューが充実していて安心できる」「欲しいときにすぐ届く」といった、生活に自然に溶け込む“便利さ”が購買の決め手になることが多い。だからこそ、価格訴求やクーポンだけに頼らず、“信頼できるブランド・商品”として自然に選ばれる状態をつくることが重要でした。

そこで、信頼性を支えるカスタマーレビューや、即時配送という利便性など、Amazonならではの購買要因を踏まえた上で、商品ページや広告設計を一貫して見直しました。

結果、地域色の強い商品であっても、全国から安定的な注文が集まるようになるだけでなく、リピートのお客様の比率も高く、固定ファンが着実に増加しています。

Amazonで売れているという事実が、その商品の信頼性、つまりブランド力の向上にもつながりました。地域の事業者にとって、これは既存の流通に加えてECを活用するという“販路拡大”にとどまりません。むしろ、「EC上でブランディングを実現する事例」として、大きな意味を持つと感じています。

二つの事例から明らかになったのは、「Amazonという場を、どう活かし切るか」こそが成果を左右する本質だということだ。

ECやマーケティングに携わる人の中には、「どれだけ広告費を投下できるか」が成果を決めると考える人もいるかもしれないが、実際はそうではない。

重要なのは、広告主の課題やブランドのあり方に合わせて、Amazonに集まるお客様の特性を理解し、Amazonで実施可能なマーケティング手法を、インサイトを活用して実証分析型のアプローチで継続していくことである。

広告運用、商品ページの作り込み、カスタマーレビューの積み上げ──インサイトに基づき、各施策を適切に組み合わせて実行することで、オーガニックのSOV*を高め、効率的な予算運用につながる。“売れる理由”をデータから設計し、その積み重ねが中長期的な成果やファンづくりへと結実するのだ。

*SOV…「Share of Voice」。競合他社と比較して、自社の広告やコンテンツが市場をどの程度確保できているか示す指標

感覚ではなく、設計と検証の時代。

総合格闘技化するECマーケティング

広告、商品設計、物流、カスタマーレビュー、お客様の行動分析──

いまのECマーケティングは、これらを一気通貫で構築・実装していく“知の総合格闘技”だと、神野氏は語る。

神野いつも.のマーケターが担うのは、単なる広告運用ではありません。“どうすれば売れるのか”を多面的に設計し、実装していくのが仕事です。さらに、そこにAIやファーストパーティーのインサイトの分析といった“頭脳戦”も求められるようになってきました。

もはやECは「感覚や経験」で勝てる時代ではない。

神野氏が「マーケターはもはや“どの層にどんな訴求で、どのチャネルで届けるか”を明確に描けなければならない」と語るように、リーチと施策の整合性が求められるフェーズに入っている。

神野かつては「網をかけて誰かに刺さればOK」という発想でした。

でも今は違う。お客様ごとに“なぜ刺さるのか”を論理立てて仮説を構築し、効果検証と改善を回すことが不可欠です。そうでなければ、いくら広告を打っても成果にはつながらない。しかも、そのインサイトやツールは今や特定の大企業だけでなく、誰でも扱える時代になっているんです。

マーケターは、こうしたECの変化をキャッチしておかないと、気がついたら取り残されてしまう時代になってきていると感じます。

そもそもECは“売って終わり”ではない。“買ってもらってからが本当の勝負”だ。リピートや別商品の購入につなげるには、お客様の行動をインサイトで分析し、適切な打ち手を設計・実行する必要がある。

そのためには、「商品を見たけど買わなかった人」への別アプローチも含め、行動全体を捉えた仮説設計と実装が欠かせない。Amazon Adsとの定例や広告主とのやり取りを通じ、精度とスピードを両立したPDCAが求められる。こうした力こそが、今後のEC人材の競争力の源泉になる。

とはいえ、高度な分析や仮説設計を個々人のスキルだけに依存するのは難しい。だからこそ、いつも.では、誰もが実践的なインサイト活用を行えるよう、自社開発のツール整備に注力している。

提供:株式会社いつも

こうしたツール活用により、インサイトの視覚化・行動解釈・改善案の提案までのPDCAを高速で回す基盤が整備されているのだ。

神野これはある年から数年間の新商品の売上推移をミルフィーユ構造で可視化したインサイトです。オレンジが1年目の新商品、グレーが翌年、水色がその次…と層になって積み上がっています。

神野ただ“売れました”ではなく、“どの商品が、どの層に、どのように売れたか”が見える。この層の積み重なりが、美しいグラフになるんです。

こうした可視化があるからこそ、「次にどんな商品を出すか」「どのレビューを強調すべきか」「どこで露出すれば効果的か」といった打ち手に、戦略的につなげていくことができる。

つまり、売上や広告の数字だけを見るのではなく、お客様がどう動いたか──「何を見て・どう迷い・なぜ買ったか」という行動そのものを理解し、その動き方をデザインしていく力が求められているのだ。

いまや、ECマーケターには、数字を読み解いて仮説を立て、「ユーザーの意思決定の流れ=購買体験全体」をどう設計・改善するかまで考え、実行する力が欠かせない。

こうした「売れる仕組み」を描ける人材こそが、次世代のECマーケティングの主役になっていくだろう。

“事業を創れるマーケター”を目指すなら、挑戦と支援のバランスを見よ

これまでの対話からも明らかになったように、ECマーケティングはもはや広告の成果だけで語れる時代ではない。

ファーストパーティーのインサイトを活用し、広告・商品・レビュー・物流などを統合的に設計する力が、今の現場で求められている。そんな複雑化するECの現場で、マーケターとして力をつけるにはどうすればよいのか。

伊勢谷成長するためには、自分の意志や意欲ももちろん大切です。しかし、それ以上に“どんな環境に身を置くか”が決定的に重要だと思います。

どれだけやる気があっても、学べる場がなければ成長はできません。これは大企業が良くてスタートアップが悪いという話ではなく、あくまで“挑戦と支援のバランスが取れているかどうか”が大事なのだと考えています。

伊勢谷たとえば、大手企業では2〜3年目でも業務の幅が限られ、アシスタント的な役割にとどまってしまうこともあります。一方で、スタートアップでは多くの裁量を得られる代わりに、振り返りやフィードバックの環境が整っておらず、成長実感を持ちにくいこともある。

その点で、いつも.は挑戦とサポートのバランスが取れていると感じます。

実際、いつも.では若手であってもAmazon Adsとの定例や広告主との商談といった前線の場に立ち、マーケティングの戦略設計と実装を実践を通じて学ぶことができる。

インプットだけでなく、現場での実践を通じて知識を「使える力」に変えていく──それが当たり前の環境となっているのだ。

神野ありがとうございます。Amazon Adsとの取り組みでも、若手が議論の場に同席し、実務を伴走するケースは多いです。

年次に関係なく、お客様の事業全体に深く関与し、インサイトを読み解きながら課題を構造的に把握し、提案・実装までリードする。マーケティングの現場全体を見渡す経験を、早期から積める環境だと思います。

実際、本取材にも入社1年目の若手社員が同席していたが、彼女はこう語る──

「入社して2カ月ですが、研修で知識をインプットするだけでなく、取引先や広告主との会議にも参加させていただき、学んだ内容が実務でどう活かされているのかを体感できています。先輩方がどんな思考で施策を組み立てているのかも間近で見ることができて、学びと実践のバランスが本当に良いと感じます」

このように、挑戦の機会と実践の場、そして支えてくれる経験豊富な先輩たちの存在があるからこそ、若手でも成長のスピードを高めることができる。

マーケティングの核となる、お客様のインサイトの理解・仮説設計・施策実行・振り返りという一連のスキルを総合的に鍛えながら、自身の“キャリアの軸”を築いていけるのだ。

さらに注目すべきは、いつも.での経験がいわゆる代理店業務とは一線を画す点にある。

広告主の一部業務だけを請け負う“受託型”ではなく、事業成長を共に考え、認知・検討・購入・リピートまで、全ての購買フェーズを支援する“共創型”のスタイルだからこそ、より深い課題解決と提案力が求められる。

提供:株式会社いつも

広告主の課題に並走し、ときには事業構造自体を再設計する──この経験は、単なる広告運用やPDCAでは得られない、マーケターとしての総合力を磨く機会となる。

だからこそ、いつも.での経験は、若手にとって“キャリアの起点”にも“転換点”にもなり得るのだ。

いつも.とAmazon Adsが先導するECマーケティングの新常識

本記事を通じて見えてきたのは、ECサービスという購買の場を起点に、商品開発、物流、広告、レビュー、インサイト活用までが一気通貫でつながる時代が到来しているということだ。そして、Amazon Adsという進化した広告ソリューションを使いこなし、その可能性を現場で体現するのが、いつも.というパートナーの存在である。

では、なぜ今、この領域が面白く、かつマーケターにとって重要なフィールドなのか。その本質は、「変化の中心にいる」ことにある。

伊勢谷ECという領域は、いまなお進化の途上にあります。

かつては“安く買う場所”と見なされていた時代もありましたが、いまは「ブランドの価値をどう届けるか」「商品をどう正しく理解してもらうか」という、本質的な体験設計が求められるフェーズに入っています。

だからこそ、広告だけでなく、商品開発、物流、レビュー戦略、インサイト活用を含めて全体を捉える視点が必要になります。そして、Amazonのようなストアで多様なタッチポイントを設計し、お客様と自然に出会える環境を活かせることが、今後のキャリアにも大きな意味を持ってくると考えています。

神野おっしゃる通りですね。我々も「EC=ネットでモノを売る仕事」とは捉えていません。

むしろ今は、購買行動そのものを設計し直す仕事であり、Amazonのようなストアを構造的に活かす発想が求められていると感じています。そうした中で、売れる状態そのものをデザインする仕事に携われることは、マーケターとして非常に大きなやりがいだと実感しています。

こうした進化の最前線で得られる経験は、キャリアの礎になる。特に“事業全体をどう伸ばすか”という構造的な視点を若手のうちから持てる環境は、決して多くない。

伊勢谷いつも.はAmazonに限らず、楽天や他のECサービスやメディア、さらに広告だけでなく物流も含めた総合的な支援をされている。

そうした広範な視点を実務で身につけたい方にとっては、非常に魅力的な現場になるのではないでしょうか。

マッキンゼーの調査によれば、グローバルのEC市場は2040年までに最大20兆ドル(約2,000兆円)規模に拡大し、年率7〜9%で成長すると見込まれている。この成長領域において、「購買体験をどう設計するか」「お客様との出会いをどう構築するか」を考え抜けるマーケターの市場価値はますます高まっていくだろう。

いつも.は、そうした“売上をつくる構造”を事業者と共に設計し、売れる仕組みを実装するプロフェッショナル集団だ。

広告、商品、物流、レビュー、ファーストパーティーのインサイト──その全てを理解し、統合的に設計・実行できる環境で、若手のうちから“売れる構造”に深く関われる場所。それが、いつも.という現場なのである。

変化の中心で“購買体験を設計する力”を身につけたい人へ。ここには、事業を動かす手触りと、キャリアの可能性が待っている。

Ⓒ Copyright 2025 Amazon.com, Inc. and its affiliates. All rights reserved. 無断転載・複製を禁止します。Amazon、アマゾン、 Amazon.co.jp、Amazon Ads及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

こちらの記事は2025年07月31日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

山根 榛夏

写真

藤田 慎一郎

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。

おすすめの関連記事

「広告の限界、感じてませんか?」──電通、Amazon出身者らが集ういつも.の“EC×事業プロデュース”にみる、マーケ人材のネクストキャリア

- 株式会社いつも 上席執行役員 事業推進本部長

【徹底解剖】PoCで失敗する3つの理由──「業務前提の維持×現場の無関心×配置不安」を乗り越える、ソルブレインのAI/DX実装戦略

AIは当たり前。だから事業にピュアに向き合う──DMMという最高の環境で、Algoageが挑む“事業創造会社”のつくり方

- 株式会社Algoage 代表取締役CEO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

- 株式会社InsightX CTO

最強の競合は“現状維持バイアス”だ──「未来の体験」と「現場の理屈」を接続するInsightXのエンプラセールス【CEO佐竹×Sales今江】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO