世界のEC市場約20兆ドルを動かす、日本発“売れる構造”の仕掛け人──グローバルプラットフォーマー・TikTok・P&Gが指名する企業の正体

Sponsored「モノが売れる仕組み」は、ますます複雑になっている。

従来の「探して買う」購買行動に加え、「SNSで出会い、AIと相談して買う」といった新しい手法も増えてきている。モール、SNS、ライブ配信、口コミ、そしてリピート購入まで──購買体験は、もはや“点”ではなく“面”で設計すべき時代に突入した。

もはや価格や割引だけでは差別化できない。購買の意思決定には、レビュー、在庫、配送スピード、ブランド文脈など生活者視点での信頼設計が不可欠であり、商品開発・販路・顧客体験までを統合して捉える構造設計力が求められている。

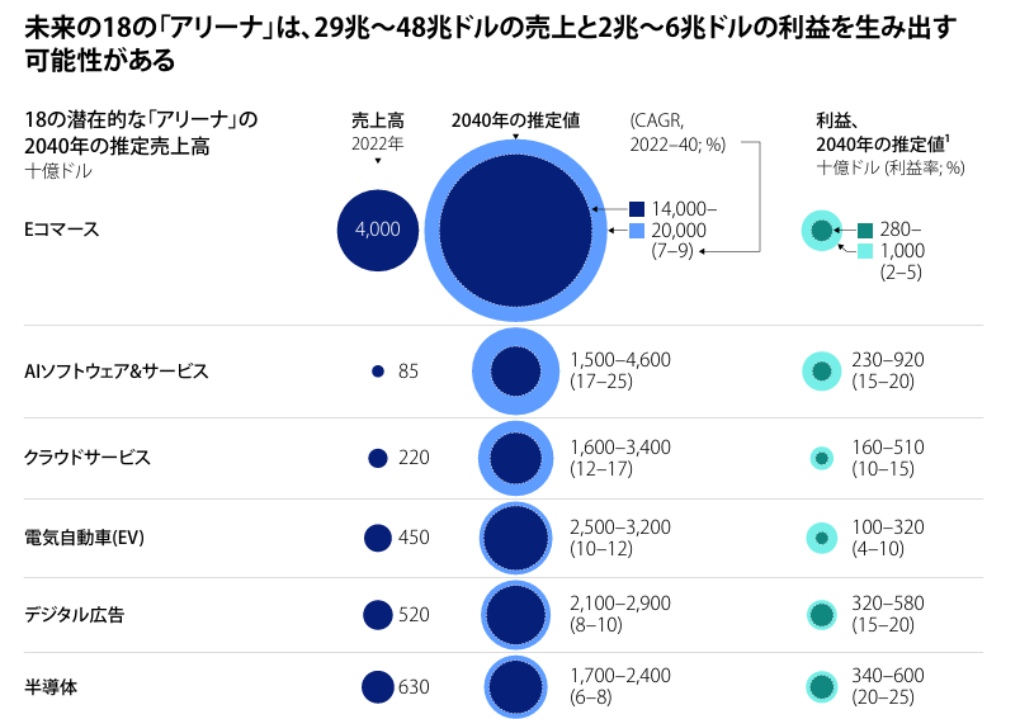

マッキンゼーの調査によれば、世界のEC市場は2040年までに約20兆ドル(約2,900兆円、原稿制作時点でのレート換算)規模に拡大すると予測されており、いま最も熱い成長領域の一つであることは間違いない。

こうした中で注目を集めるのが、「ECを“売上構造”から設計する」という思想で、大手企業との共創を進める支援企業──株式会社いつも(以下、いつも.)だ。

広告代理店でも、戦略コンサルでもない。EC全体を“事業”として捉え、構想から流通までを仕組みで統合的に支援する構造設計カンパニー。

本記事では、いつも.の支援思想と組織構造を徹底解剖し、「CV/CPAの最適化」にとどまらない“EC事業の本質的成長”を支える方法論に迫っていく。

- TEXT BY HARUKA YAMANE

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

今や、レビューや物流まで設計できなければECでは勝てない

CVやCPAといった“広告KPI”を改善しても、なぜか売上が伸びない──。

そんな現場の違和感が、EC領域では当たり前になりつつある。背景にあるのは、購買体験そのものの構造変化だ。かつては「集客して価格訴求すれば売れる」時代だったが、いまは“商品の出会わせ方”から“納得してもらうまでのプロセス”までをどう設計するかが、売上を左右する。

冒頭で触れたマッキンゼーの調査によれば、2040年にはEC市場が世界で20兆ドル(約2,900兆円)規模に到達するとされ、18の注目産業の中でも最も高い成長率を示している。日本国内でも2026年には29.4兆円規模になると予測されており(野村総合研究所調べ)、その成長の中心にあるのがスマートフォンとSNS、そしてAIの台頭だ。

出典:McKinsey Global Institute『次なる競争の舞台となる「アリーナ」』

たとえばSNSや動画で商品と“出会い”、レビューや比較で“納得し”、そのままワンクリックで“購入”まで至る。『TikTok Shop*』のように、エンタメ・情報・買い物が融合したチャネルが生まれ、いまや「売る前に魅せる」「理解してもらってから届ける」スタイルが定着しつつある。

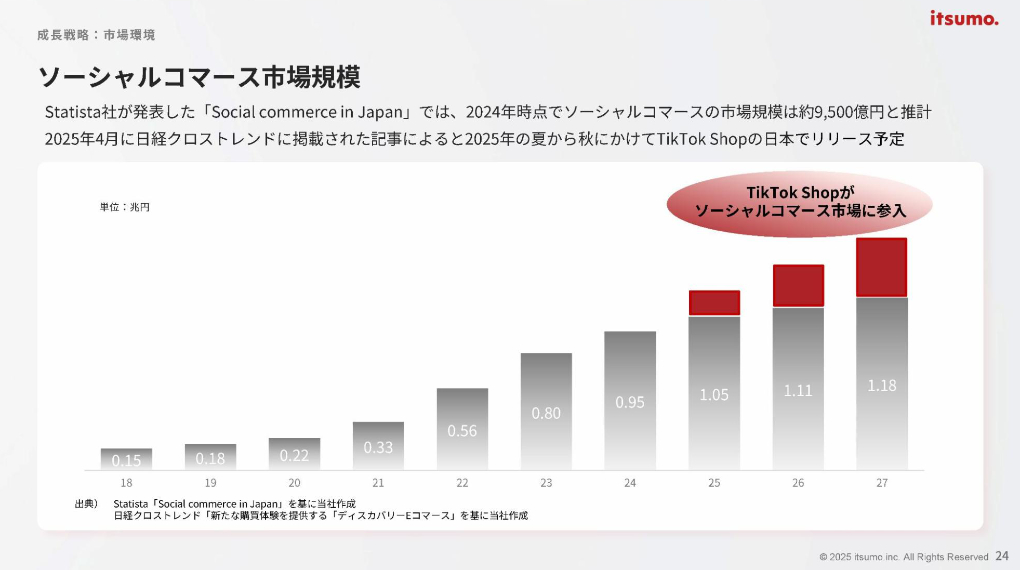

*TikTok上で商品発見から購入までを完結できるEC機能

こうした“ソーシャルコマース”は、単なる一過性のトレンドではない。実際、国内でもソーシャルコマース市場は年々拡大しており、2024年には約1兆円規模への成長が見込まれている。SNS上での“出会い”から“そのまま購入”へと繋がる導線が整備され、ライブ配信を通じた共感醸成が購買を後押しするスタイルは、ECの新しいスタンダードになりつつあるのだ。

提供:株式会社いつも

こうした変化に伴い、EC領域でグローバル企業の事業成長を支援してきた株式会社いつも(以下、いつも.)の代表取締役・坂本氏は、次のように語る。

坂本昔のECは“検索して探す場所”だった。でも今は“流れてくる情報から、思わず欲しくなる”体験が主流になってきています。お客様の行動が変わったなら、我々マーケターも変わらなければいけないんです。

加えてAIの進化も見逃せない。「何を買うべきか分からない」という前提で検索が始まり、AIが候補をレコメンドする──そんな“相談して買う”購買行動も少しずつ浸透してきている。

このように、情報の出会わせ方から意思決定のプロセスまで、すべてが再設計されつつある現在。求められているのは、広告運用の巧さやクリエイティブの質だけではない。商品・広告・レビュー・配送・在庫──あらゆる要素を横断して「購買体験そのものを設計できる力」、すなわち“売れる構造”をつくる力である。

広告施策は“届ける”ための手段から、“出会わせる”体験の設計へ。

ビジネスにおいて、“売る”とは何か──その問いの答えが、ECの現場から大きく塗り替えられようとしているのだ。

CVではなく業績に責任を持つ支援会社、いつも.

こうした構造変化のただ中で、「広告を出せば売れる」という旧来の常識からいち早く脱却し、“売れる仕組み”そのものを設計・支援する企業がある──それが、いつも.だ。

同社は、広告代理店や戦略コンサル、制作会社でもない。ECという事業そのものを、戦略・実行・運用まで一気通貫でプロデュースする支援モデルを早期から構築し、いまやAmazon・TikTok・P&Gといったグローバル企業からも厚い信頼を獲得している。

提供:株式会社いつも

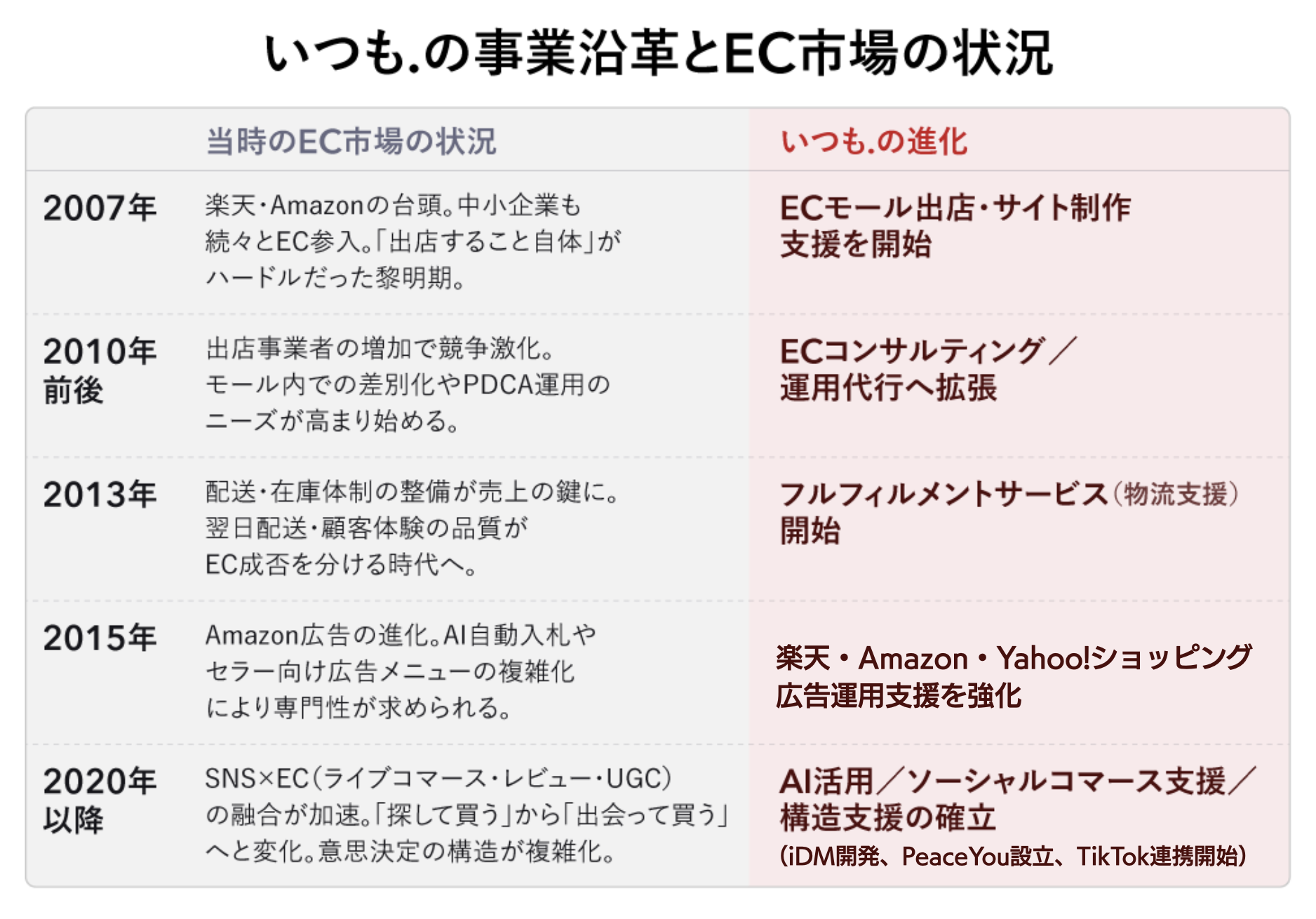

2007年の創業当初は、楽天やAmazonといったECモールへの出店支援から事業をスタート。しかし、広告運用やページ制作といった“点の支援”では、顧客の売上成長を持続的に実現できないという限界に直面した。そこで同社は方向転換を図り、商品開発や価格設計、販路戦略、広告運用、レビュー設計、在庫・物流、そしてCRMまでを一気通貫で担う体制へと進化を遂げてきた。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

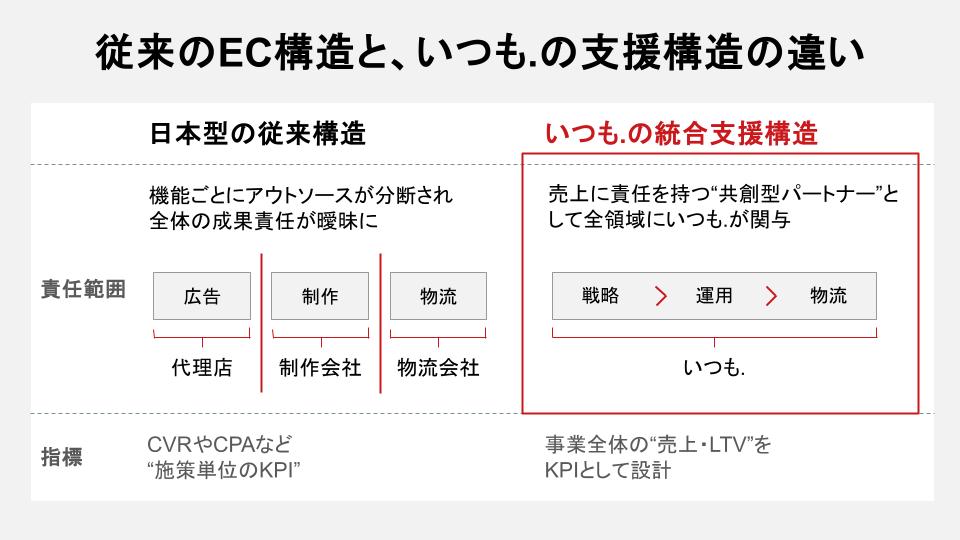

その背景にあるのは、日本特有のEC構造だ。モール中心の市場では、広告代理店や制作会社、物流会社などが“機能別”に存在し、出店企業側も「広告はA社に、サイト制作はB社に」とアウトソースを分断してきた。結果、得られる支援は部分最適にとどまり、全体としての成果責任は曖昧になる構造が定着していた。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

一方で、D2Cが先行する米国や中国では、早くからECが「ブランディングの場」であり、「LTV(顧客生涯価値)を最大化する経営インフラ」と捉えられてきた。実店舗を持たないブランドが、オンライン上で“直接顧客と関係を築き続ける”ことを前提とするビジネスモデルが広がったからだ。

こうしたグローバル市場の潮流と、日本特有の構造的課題を照らし合わせたとき、いつも.は「部分」ではなく「構造」を支援し、顧客の業績に責任を持つ体制こそが不可欠であると定義した。

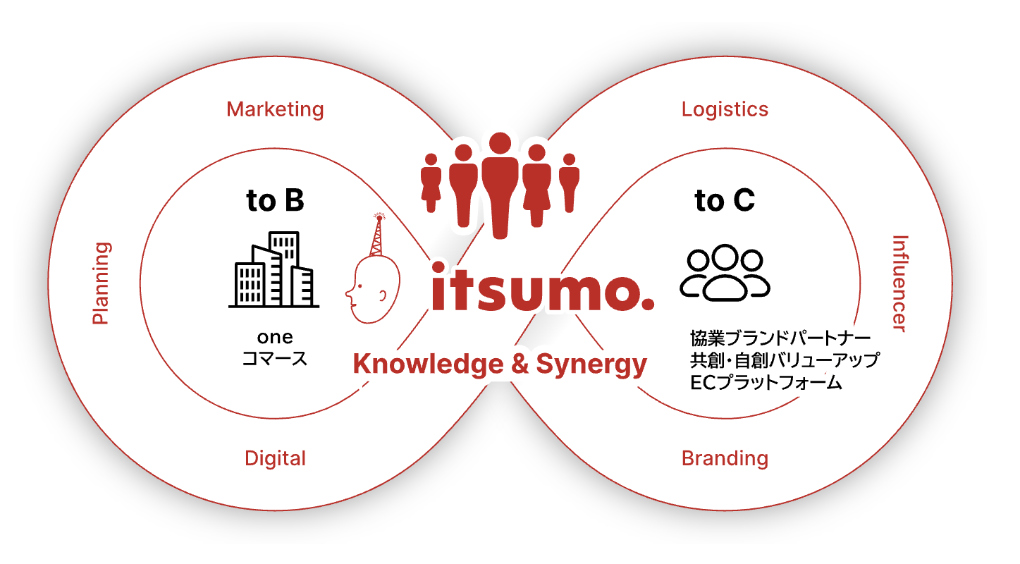

いつも.の3つの競争優位性

第一に、多岐にわたる各ECチャネルにて、ECバリューチェーンを一気通貫して対応可能なワンストップのビジネスモデル。楽天・Amazon・自社ECなど、あらゆる販路を統合的に支援できる。

第二に、ブランド・メーカーの課題やニーズに合わせたECバリューチェーンを創造または個別に支援も可能。企業の事業フェーズに応じた柔軟なカスタマイズが強み。

第三に、自社ブランド・他社ブランドを各ECチャネル通じて事業投資運営までを自社でも展開。支援会社でありながら、自らもECプレイヤーとして最新ノウハウを蓄積している。

以降、同社はM&Aも含めた事業拡張を行い、たとえばライブコマース支援を担うグループ会社「ピースユー」や、AIを活用した施策設計支援を可能にする「いつも.データマーケティング(iDM)」など、支援モデルの内製化と高度化を進めてきた。

このように、施策単体ではなく“売れる構造”そのものを設計し、顧客の売上に責任を持って伴走する姿勢が、同社を他の支援会社とは一線を画す存在に押し上げている。

「広告が打てるかどうか」ではなく、「顧客のビジネスをどう設計し、伸ばすか」──。

こうした“売れる構造”の設計と伴走支援により、いつも.は世界的企業や国内の有力企業からパートナーとして選ばれ続けている。

同時に、知名度のないブランドや立ち上げフェーズの事業に対しても、「何を、どこで、誰に、どう売るか」の全体設計を描き、ヒット商品ないしは有名ブランドへと育ててきた。

大手からの信頼と、無名ブランドの成長を支えてきた実績──。両面で実力を証明してきたからこそ、同社は業界内外から“構造支援のプロフェッショナル”として一目置かれる存在となっているのだ。

提供:株式会社いつも

グローバル企業が指名するのは“事業構造を共創できるパートナー”

たとえばAmazonでは、ECセラー(販売事業者)支援のプロフェッショナルとして、広告・レビュー・在庫・物流までを統合的に設計・実行できる点が高く評価され、いつも.は「Amazon Adsアドバンストパートナー」に認定された。

この認定は、Amazon Adsのプロダクトに関する専門知識とエンゲージメントを有し、広告主に対して測定可能な結果をもたらした実績のあるパートナーに与えられるものだ。

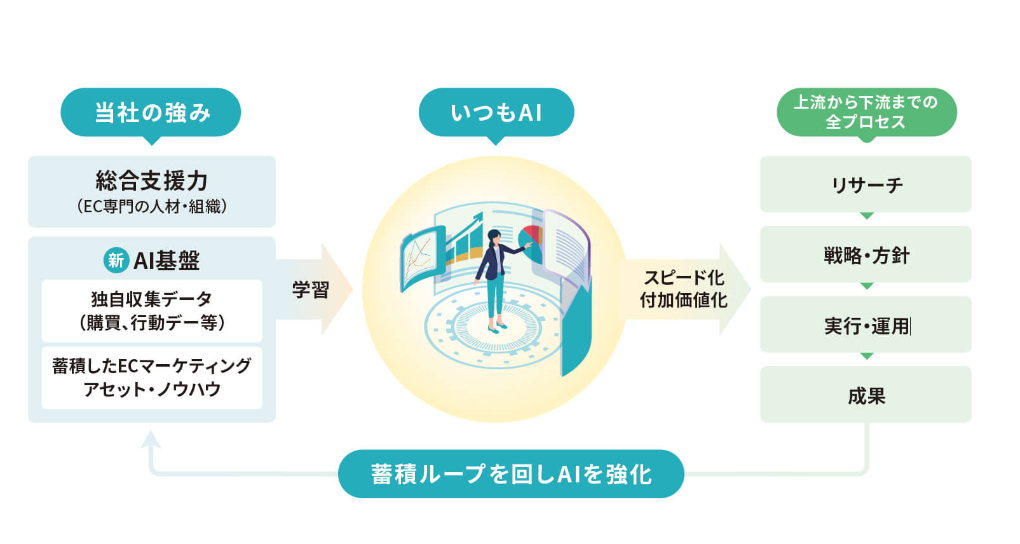

具体的な取り組みとして、Amazon向けに開発した競合・市場・顧客(3C)分析エージェントAI『いつも.AI』を活用。膨大なレビューデータや競合情報を短時間で棚卸し、利用シーンや潜在ニーズを構造的に可視化し、ブランドの意思決定をデータドリブンに最適化している。

提供:株式会社いつも

データドリブンなAmazonマーケティングを実現するAmazon版『いつも.AI』新機能リリース複雑な市場分析をワンクリックで作成し、再現性のある成果へ

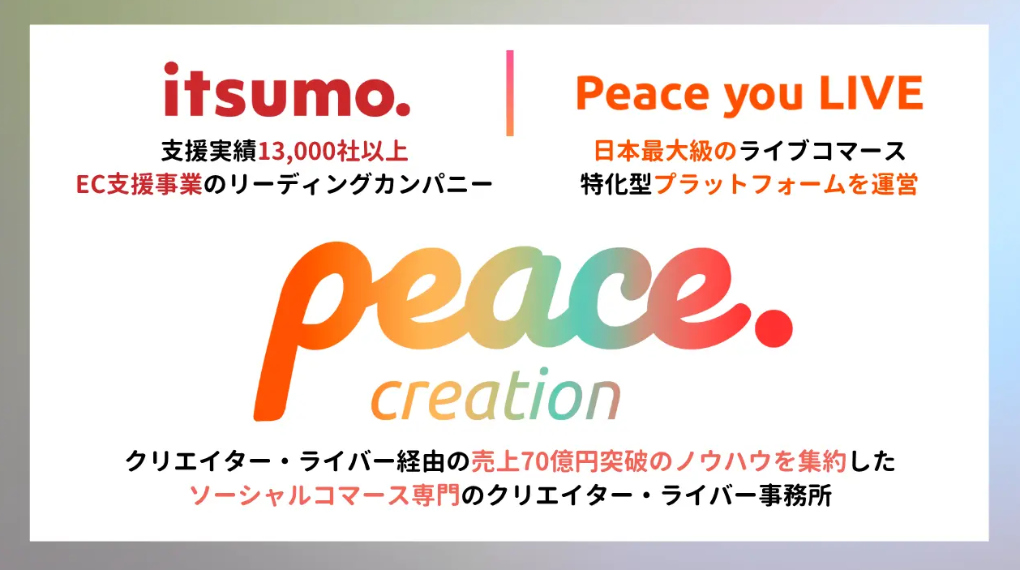

他方、TikTokとの取り組みでは、2025年6月30日に日本でサービス開始された『TikTok Shop』において、いつも.はTSP(TikTok Shop Partner)、CAP(Creator Agency Partner)、TAP(TikTok Affiliate Partner)の3つのパートナー認定を同時取得という快挙を成し遂げた。

この3つのパートナー認定は、Shop立ち上げから戦略設計、フルフィルメント(物流サポート)、コンテンツ制作、クリエイターサポートまでを網羅する包括的な支援力が認められた証左である。

グループ会社のピースユーは国内最大級のライブ配信アプリ『Peace You LIVE』を運営し、さらに「ピースクリエイション」としてEコマース特化のクリエイターエージェンシーも展開。取り扱い案件商品数は既に5,000点を超え、提携・所属クリエイターが急速に拡大している。

動画・ライブ配信から商品購入までをワンストップで実現する新しいコマース体験において、戦略立案・運用・クリエイター連携・フルフィルメントまでを一気通貫で支援できる体制こそが、TikTokから高く評価されているのだ。

提供:株式会社いつも

さらに、P&Gとのプロジェクトでは、日用品や家電カテゴリにおけるレビュー戦略・価格設計・AIライバー活用までを含む包括的伴走を実施。時には1日5回に及ぶ密度の高い連携により、売上目標を大幅に上回る成果を創出した。

一緒に1つのビジネスを動かしているんです。パートナーが主体にいるモデルはグローバルでは前例が多々ある反面、僕が知っている限り日本では他に類を見ません。

──P&Gジャパン シニアディレクター、Sales/営業統括本部 西原氏

僕はいつも.さんのことを運命共同体だと思っています。どちらかが“お客さま”になることが一切ありません。弊社の成績はいつも.さんの成績でもあり、いつも.さんの成績は弊社の成績でもある。良い結果も悪い結果もどちらも互いに背負っていく関係値を築けていると感じます。

──P&Gジャパン シニアマネージャー・セールス マーケット・ストラテジー&プランニング 増井氏

そして、こうしたオンラインでの成果に加えて、いつも.は日本ブランドの海外展開においても存在感を高めている。

化粧品ブランド「KohGenDo」の中国およびその他6カ国・地域での海外独占販売権を取得し、中国最大の越境EC「Tmall Global」旗艦店を引き継ぎ運営。さらに、現地オンラインとオフラインを組み合わせた複合戦略で、中国・シンガポール・台湾に計15店舗(オンライン+実店舗)を展開。百貨店や空港店舗といった富裕層に直接リーチできるチャネルも積極的に開拓し、グローバル市場でのブランド価値向上を加速させている。

ここに共通するのは、“支援”ではなく“共創”の姿勢だ。

いつも.は、クライアントを「受け手」と見なさない。戦略の策定段階から共に考え、泥臭く実行し、トライアンドエラーを重ねながら前進していく。だからこそ、相手がグローバル企業であっても、「この市場を一緒に勝ちにいけるパートナー」として、選ばれ続けている。

この“共創力”を支えるのが、社内外のナレッジとネットワークで構成された「いつも経済圏」である。

AmazonやTikTok、物流会社、さらにはクリエイター事務所まで、業界の第一線で活躍するパートナーたちと連携するこのエコシステムによって、同社は最新トレンドや現場知見を素早く取り込み、支援精度を進化させ続けている。

グローバルな知見を取り込みながら、国内外の市場構造に合わせて最適解を設計・実行する──。その“翻訳力”と“実行力”こそが、いつも.の事業共創を支える本質的な競争優位なのである。

1年目でも数千万円規模の支援ができる。

再現性ある“組織構造”の正体

もちろん、グローバル企業と並走できるのは、一握りのエースプレイヤーがいるからではない。誰が支援しても、一定の成果を出せる“組織構造”があるからこそ、いつも.は共創型支援を成立させている。

その背景には、明確なミッションと、それを支える育成・仕組み・テクノロジーの存在がある。

いつも.が掲げるミッションは、「日本の未来をECでつくる」。単にECの売上を伸ばすのではなく、ECを通じて埋もれた価値あるプロダクトやサービスを掘り起こし、日本経済の再成長を実現する──そんな意志が込められている。

提供:株式会社いつも

坂本我々日本人はいま、技術で勝っているのに、商売で負けている。

そんな日本の現状を打ち破るのが、私たちの使命です。だからこそECを軸に、“全部支援する”というスタンスを掲げているんです。

この想いを全社員で共有し、単なる「広告を回す人」ではなく、「事業をつくる人」を育てるための仕組みが、人的資本経営を軸に整えられている。

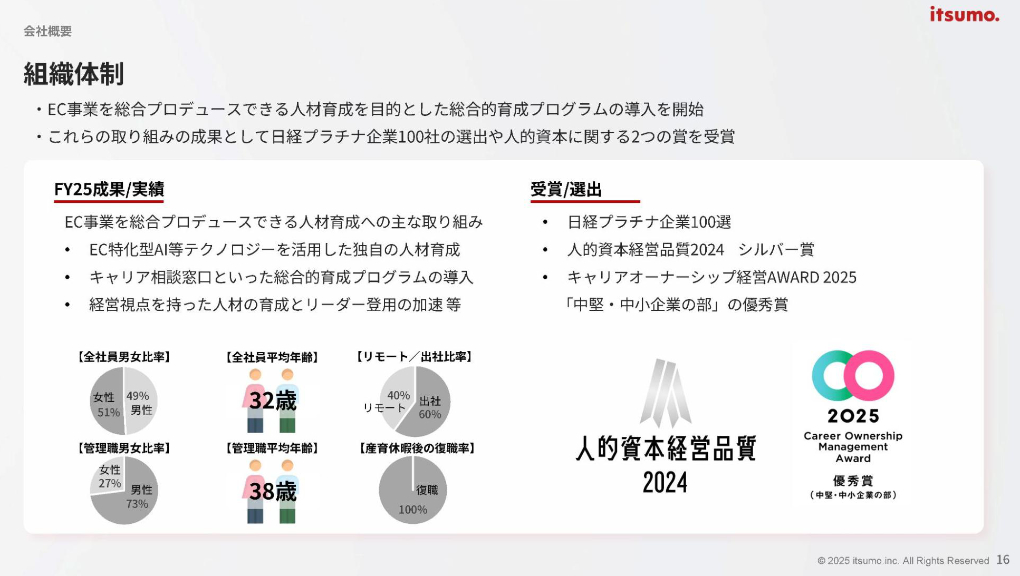

実際、いつも.は「人的資本経営品質2024[シルバー]」「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2025」などの受賞実績も持ち、成長戦略と人材育成を連動させた経営に取り組んできた。

提供:株式会社いつも

象徴的なのが、社内大学制度 「「Itsumo Business School(IBS)」や「Itsumo University(IU)」」だ。

EC戦略、LTV設計、CRM、物流、AIなど、実務に直結するカリキュラムを階層別に提供し、現場で“即戦力”として活躍できる人材を再現的に育てている。属人的な育成ではなく、スキル・視座・姿勢まで設計された教育プログラムが組織に根づいているのだ。

提供:株式会社いつも

いつも.で人材育成に携わる経験豊富な人材たち

電通、楽天、アマゾンジャパン、外資系広告代理店、戦略コンサルティングファームなど

また、ナレッジの横断共有とAI活用による業務標準化も、いつも.の支援力を支えている。

週次のスキルレビュー会や施策共有会では、各部門の専門人材が成功と失敗の要因を言語化。構造化された知見は社内ナレッジベースに蓄積され、さらに『いつも.AI』などの社内ツールの学習データとして活用されている。

この“人材×ナレッジ×テクノロジー”の三位一体体制によって、再現性ある人材育成が成されている。

重要なのは、「裁量があるから任せる」のではない。「裁量が活きる構造があるから、任せられる」ということだ。

属人ではなく、構造で勝つ──。

この思想こそが、いつも.が“支援会社の枠”を超え、経済を変える実践者として進化し続ける理由なのである。

事業を創れるマーケターは、20代から売上責任を背負って育つ

再現性ある組織設計と、事業プロデュース力を体系的に伸ばす育成体制──。

では、そうした構造の中で、実際にどのような人材が、どのように育っているのか。

象徴的なのが、セクション3に挙げたライブコマース支援を担うグループ会社ピースユーの代表取締役に、20代で抜擢された藤瀬氏の存在だ。入社からわずかな期間で事業全体を任され、国内最大級のライブ配信アプリを成長させる舵取りを担っている。まさに「事業を創れる人材」が実際に現れている証左と言える。(2025年7月にNewsPicksで藤瀬氏のインタビュー記事も公開されたので、気になる方はチェックを)

もちろん、彼に続く世代も着々と育ってきている。

たとえば、新卒入社3〜4年目の若手が、5〜6名のメンバーを率いるユニットリーダーを務めるケースも珍しくない。マーケティングにとどまらず、商品企画やレビュー戦略、物流条件の設計、LTV向上の打ち手まで、事業全体を設計・実行する役割を早期から経験しているのだ。

これは単なる“仕事の幅が広い”という話ではない。KPIやタスク単位の視点ではなく、「事業単位で物事を捉える視座」が、若手のうちから身につくということだ。そして、その抜擢において重視されるのはスキルや経験以上に“人間的な素養”である。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

こうした姿勢を備えたメンバーだからこそ、顧客からの信頼を勝ち取り、事業全体を巻き込むリーダーシップを早期から発揮できる。もちろん「任せる=丸投げ」ではない。ナレッジベース・AIツール・先輩メンバーの伴走といった“構造的なセーフティネット”が支えるからこそ、挑戦と成長のサイクルが加速していく。

つまり、いつも.では「広告運用の巧さ」ではなく、「事業を創れるマーケター」へと進化していくための実践機会が、日常的に用意されているのだ。

坂本 “事業を創れる人材”が増えなければ、日本の未来は変わらない。だからこそ、若手にも責任を任せます。結果が出るまで支える構造は私たちがつくる。その中で、本人がどこまで成長を楽しめるか。それが勝負です。

マーケティング、コンサル、制作、物流──さまざまな業務の“専門家”になる道もあるだろう。

だが、「構造を読み解き、仕組みで売上をつくる力」を身につけたい人にとって、いつも.という現場は、最速で“事業を創れるマーケター”へと進化できる環境だと言える。

※以下の動画では、いつも.代表の坂本氏が、EC業界の魅力&ECマーケターとしてのやりがいについて語っている。ぜひこちらもチェックしてみてほしい。

“事業を前に進める力”を実践で磨けるキャリアの出発点がここにある

“マーケティング職”ではなく、“事業プロデューサー”としての実践力を磨く。

その環境が、いつも.にはある──そう実感してくれたら幸いだ。

ここまで本記事では、国内外のEC市場の構造変化から、顧客のバリューチェーンの全体最適を支える支援モデル、グローバル企業との共創実績、それを支える再現性ある組織基盤、そして若手の抜擢と実践環境まで、いつも.という企業の“解像度”を引き上げてきた。

いまやECは、広告・商品設計・レビュー・物流・在庫──あらゆる要素が連動して“構造”として売上を決める世界。

その構造を理解し、設計し、実装まで担える人材の希少性は、ますます高まっていく。

そして、いつも.の現場には、それを単なる裁量ではなく、“仕組み”として任せる構造がある。

プロジェクト単位の担当ではなく、顧客の事業を丸ごと支援し、商品企画からレビュー戦略、物流、LTV管理に至るまで、川上から川下までを動かす責任が与えられる。しかもそれは「経験があるから」ではなく、未経験でも成果を出せるように支える仕組みとナレッジが整っているからこそ可能なのだ。

加えて、若手のうちから“売上責任”という解像度で意思決定を繰り返す環境は、単なる“裁量がある会社”とは明確に一線を画す。

そしてその経験の先にあるのは、広告運用やLP改善に留まらない──事業を創れるマーケターという、どこでも通用する実力だ。

目の前のKPIだけでなく、もっと広く“事業を前に進める力”を手にしたい。

もしそう感じているのなら、この場所での経験は、あなたのキャリアを確実に加速させてくれるはずだ。

こちらの記事は2025年09月16日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

山根 榛夏

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.19:ゼンシン 井上 歩氏

- 株式会社ゼンシン BizDev

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編Vol.18:KUDEN WORLD 柳下 聖也氏

- 株式会社KUDEN WORLD 執行役員

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

最強の競合は“現状維持バイアス”だ──「未来の体験」と「現場の理屈」を接続するInsightXのエンプラセールス【CEO佐竹×Sales今江】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO