コンピュータサイエンス専攻でも「就職先がない」!本当に「AI/データ活用」で価値を生み出す人材とは?──KDDI藤井氏×フライウィール横山氏が語る、AI時代で巨大産業を変革する共創のリアル

生成AIの急速な進化により、大企業とスタートアップの共創が加速している。しかし、その現場で何が起きているのか。成功事例の裏にある摩擦、衝突、そして信頼関係の構築プロセスは、ほとんど語られることがない。

2025年8月に開催されたビジネスカンファレンス「Shapers Forum」では、KDDI執行役員 先端技術統括本部長の藤井 彰人氏と、フライウィール代表取締役CEOの横山 直人氏が登壇した。両氏はGoogle時代の元同僚で15年来の付き合い。2023年3月、KDDIはフライウィールの株式50.1%を取得し、連結子会社化した。

セッションでは、データ活用で具体的な成果を出すための方法論から、KDDIとフライウィールの共創で生まれた実績、そしてAI時代に若手が飛躍するためのキャリア戦略まで、二人だからこそ語れる実践的な洞察が詰まった60分となった。

本記事では、共創の綺麗事ではないリアル、フライウィールが持つ「価値にこだわる」文化の本質、そして若手がAI時代をどう生きるべきかのキャリア戦略まで、その全貌をお届けする。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

データで繋がる二人──Google元同僚が15年越しで描く産業改革

まずは自己紹介と会社のご紹介をお願いします。

横山フライウィールの 横山と申します。新卒でNTTドコモに入社し、その後Google、Facebookを経て8年前にフライウィールを起業しました。Google時代に藤井さんと隣の席で働いていた時期もあり、お付き合いは15年ほどになります。

フライウィール 代表取締役CEO 横山 直人氏

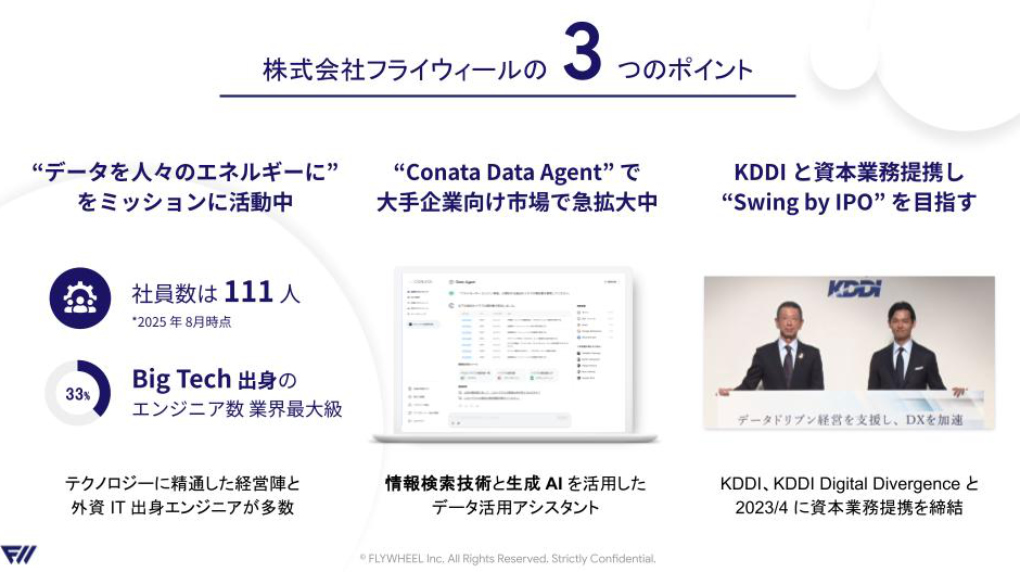

横山私たちは「データを人々のエネルギーにする」というミッションのもと、企業が保有するデータを活用して事業改革に伴走する会社です。現在正社員は111名(2025年8月時点)で、私と共同創業者でCTOの波村をはじめ、GoogleやMicrosoft、Facebook出身者が多く集まっています。

主力プロダクトについても教えてください。

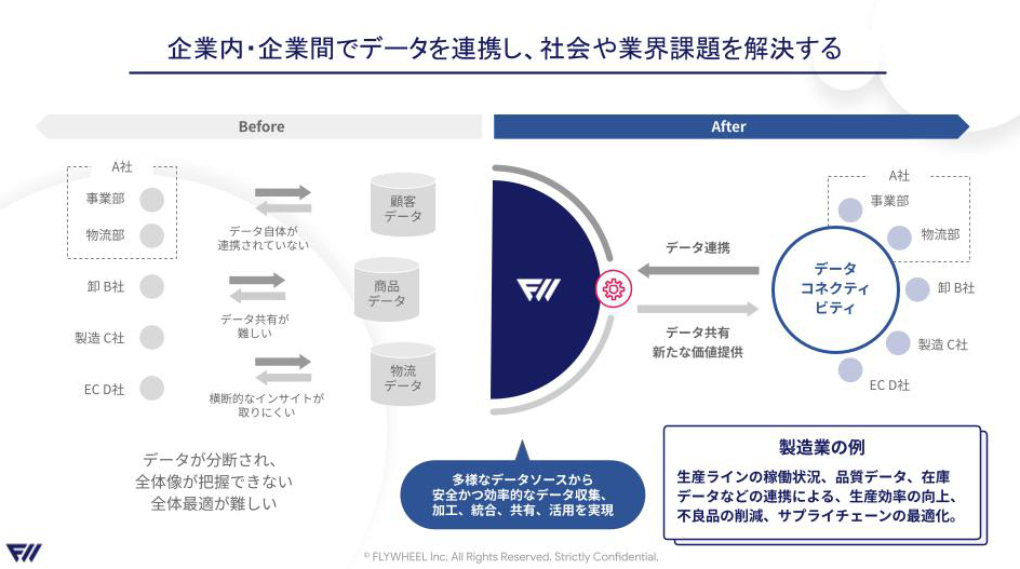

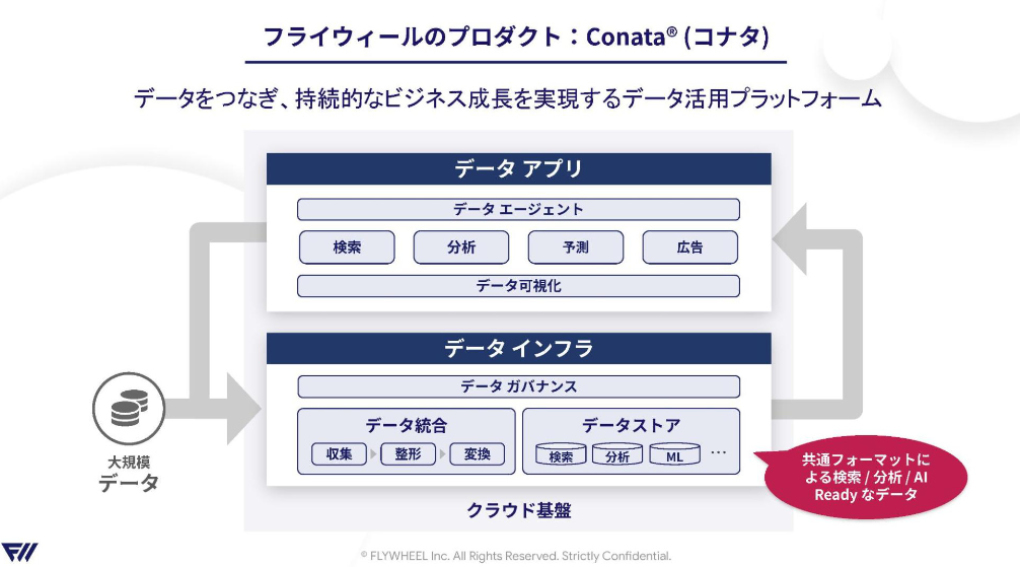

横山『Conata』という自社プロダクトを提供しています。企業内に散在するバラバラのデータベースを統合せずに、そのまま必要な情報を引き出してAIで処理できるプラットフォームです。

多くの企業が「全てのデータを一箇所に集める」統合プロジェクトに挑戦してきましたが、膨大なコストと時間を投じた末に頓挫するケースが後を絶ちません。『Conata』は発想を逆転させ、データに“仮想的な索引”をつけることで、構造を壊さずに横断的な検索・分析を可能にします。既存システムを変えずにデータ活用を始められる点が特徴です。

(同社のデータ活用の新常識についてはこちらの記事で詳しく解説)

提供:株式会社フライウィール

提供:株式会社フライウィール

KDDIとは現在どのような関係なのでしょうか?

横山2年半ほど前に資本業務提携がありました。将来的には単独上場を目指すスイングバイIPOという形で進めています。これは大企業の傘下に入ってリソースを活用しながら成長し、その後に独立上場するスキームです。

提携による具体的な成果事例はありますか?

横山CCCが運営する蔦屋書店の書籍発注業務をAI化しました。出版業界は返品率が約40%もあり、書店が100冊本を置くと40冊が返品される構造です。この効率化の余地が大きい領域に対して、それを半分にすることができ、物流費や利益に大きなインパクトを出すことができています。

横山より具体的に言うと、7,000万人の会員データ、全国約800店舗、450万タイトルという膨大なデータを活用しています。その結果、書籍の実売率を20%改善することができました。(事例記事はコチラ)

それはインパクトの大きな成果ですね。では、KDDIの藤井さんからもお願いします。

藤井KDDIの藤井と申します。現在は執行役員・先端技術統括本部の統括本部長を務めています。以前は投資子会社のKDDI Digital Divergence Holdingsの社長として資本業務提携を担当していました。

KDDI 執行役員 先端技術統括本部長 藤井 彰人氏

藤井KDDIグループのIoT通信サービス企業であるソラコムの取締役、フライウィールの資本業務提携、そして経済産業省所管のIPA(情報処理推進機構)が運営する、25歳以下の若手IT人材を発掘・育成するプログラム「未踏」のプロジェクトマネージャーも務めています。

あらためてにはなりますが、KDDIの事業についても教えてください。

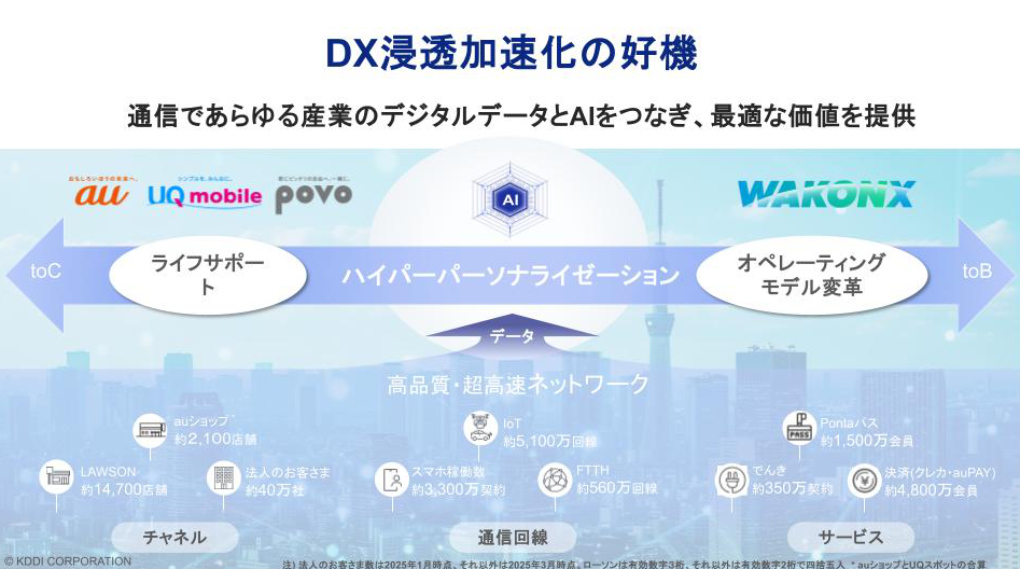

藤井KDDIは携帯電話のauのイメージが強いですが、人口減少によってもはや通信事業だけでは事業成長できません。IoT回線や固定回線、銀行業、エネルギー、最近ではローソンも完全子会社にするなど、データを回線でつないでいくビジネスを展開しています。

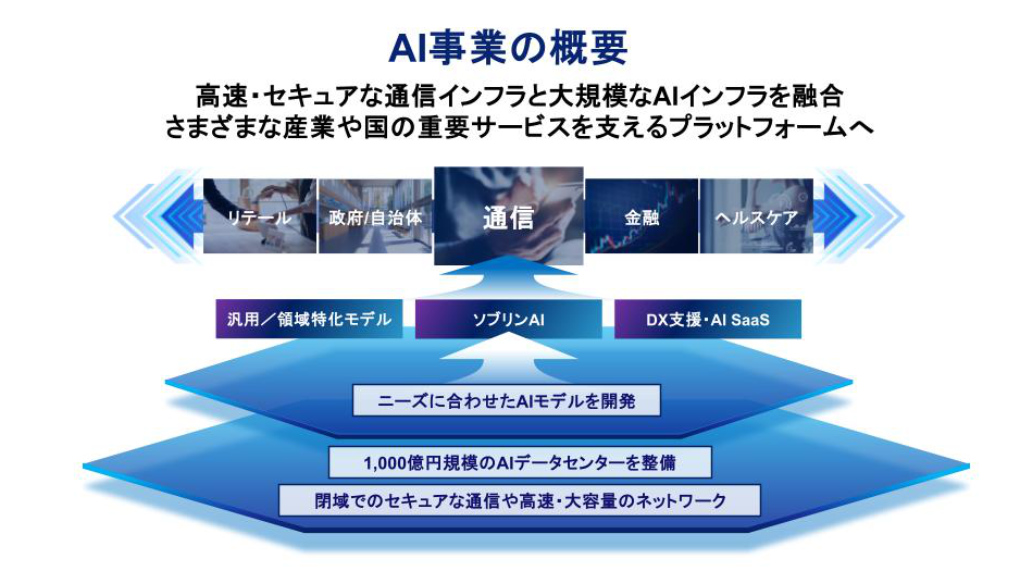

提供:KDDI株式会社

藤井通信を軸に、DX、金融、エンタメ、モビリティ、宇宙まで事業を広げ、データドリブンの大きなビジネスを作っていく方針です。最近では大阪・堺のシャープ工場跡地にAI用のGPUを集めたデータセンター基盤を作り、AIスタートアップとも連携していく構想を進めています。

提供:KDDI株式会社

なぜ組んだのか──「データとデータを繋ぐ」共通ビジョンと選定理由

ではまず、そもそも両社が提携に至ったきっかけからお話を伺えますでしょうか?

横山「データを人々のエネルギーにする」というフライウィールのミッションを早く大きく実現するために、どういう手段があるのかは創業時から考えていました。

本格的な話になったのは藤井さんとの「やりたいことは何か」という対話がきっかけで、私たちがやりたい企業間データ連携の世界と、KDDIがやろうとしていたことがほぼ一致していたことが始まりですね。

藤井KDDIはこれまで、「人」や「拠点」を繋いできました。携帯電話で人と人を、Wi-Fiで拠点と拠点をという具合です。そこから、クラウド上にデータが上がってくると、次は何を繋ぐのかが問われます。

例えば、KDDIが持つ通信データとローソンの購買データ、さらに金融データを掛け合わせれば、これまで見えなかった顧客インサイトが見えてくる。データとデータを繋いで新しい価値を生み出すことに踏み出さなければ、次の事業は生まれません。その時に誰と組むのか──KDDIも真剣に考えていました。

両者の共通ビジョンが明確になったところで、次に気になるのは資本関係の深さです。単なる業務提携ではなく、50%超という重い資本提携に踏み切った理由とは何だったのでしょうか?

横山50%を超える座組にするかは、かなり迷いました。ただ、KDDIの経営陣への信頼が決断の決め手でしたね。

藤井きちんと我々のグループに入ってもらえるのであれば、KDDI自身もデータを預けて価値を出してもらうという判断ができます。もし資本関係が5%や10%しかなければ、KDDIのコンシューマーデータを出すことはおそらく許可されません。「データを繋ぐ」という本質的な目標に向かうためには、ある程度の資本提携が必要でした。

ありがとうございます。とはいえ、数あるAIスタートアップの中で、なぜフライウィールを選んだのでしょうか?

藤井データ活用の本質、つまりデータエンジニアリングの基盤とプロセスを理解しているスタートアップだからです。大事なのは、データアナリストがうまく活躍できるような、データを効率的に処理する基盤とそのプロセスを分かっているかです。

GAFAなど、とてつもなく大きいデータを扱ってきた経験があって、そのプロセスを理解している。この規模のデータであれば確実に処理できるという感覚があるのかどうかが、大企業からすると非常に重要です。その設計思想を分かっているCTOの波村さんがいて、そこから学べるというのはKDDIとしても価値が大きいと思っていました。

波村さんは、Microsoft本社でC#や.NET Frameworkの開発に携わった後、検索および人工知能事業の執行役員を歴任。さらにGoogle Japanでは、Google Playの検索・クーポンシステムや決済領域の開発マネジメントも手がけてきました。

つまり、世界最大級の「データの海」を整理し、必要な情報を瞬時に取り出す技術を第一線で開発してきた人物なのです。(フライウィールCTO・波村氏の経歴やエンジニアリング哲学はこちらの記事で詳しく紹介)

CCCの事例以外にも、すでに成果は出ているのですか?

横山そうですね。KDDIの物流センターの事例があります。繁忙期になると出荷が急増するため、倉庫を増設する必要があるのではないかという課題がありました。

その課題に対し、私たちはキックオフからわずか19日で出荷業務の可視化と課題特定を完了させました。人員配置の最適化や設備キャパシティの強化を図った結果、取り組み工程の繁忙期における出荷能力を最大1.4倍まで向上させることができたのです。

これにより、新しい倉庫の建設が不要になりました。業務プロセスの最適化によって、設備投資なしで処理能力を向上できた事例ですね。(詳しい事例はこちら)

横山KDDI社内でも実証実験を行っています。2024年11月から始めた実験では、週1人あたり8時間かかっていた社内資料の検索・分析・資料作成業務の負荷を約3割削減できました。2025年7月からは法人営業部門で先行導入しており、導入ユーザーの8割以上が調査時間の短縮や情報検索の容易さを実感しています。

藤井法人営業部門だけで数百名規模ですから、週8時間が3割削減されると、年間で数万時間の創出になります。この時間を新規市場の開拓や深い提案活動に振り向けられれば、売上への寄与は数十億円規模になる可能性がありますよね。

営業担当者からは「問い合わせ先がわかりやすくなった」「回答の比較や提案内容の検討が効率化された」といった声が上がっています。単なる効率化ではなく、業務の質の向上を実感できますよね。

世の中には様々なAIサービスがあって、導入すると確かに効率がよくなった感じがする──でもそこに関わる人は減っていないし、ツール代は増えている。つまり、「本当に売り上げと利益が上がったのか」というとまだ疑問があるという話をよく見聞きします。その中で、フライウィールのように「物流センターを増やさずに出荷量を1.4倍にする」といような本当の結果が、今後注目されてくると思います。

横山もう一つ、日本生活協同組合連合会での事例も紹介させてください。カタログやチラシの配布を最大50%削減しながら、購買率を90%台後半で維持できています。必要な人に必要な情報を届けることで、無駄を減らしつつ満足度を上げる。これがデータ活用の本質だと考えています。

既に多くのエンタープライズ企業をご支援されているのですね。藤井さんからみて、その他、フライウィールならではのポイントはありますか?

藤井経営陣が、大企業と連携するに値する、信頼できる経営陣かというのは非常に大事です。大企業を動かすためには、したたかに動く必要があります。その点も横山さんはわかっていました。

横山大企業を理解して、必要なことをやっていく。「こんな社内承認のプロセスがあるから難しい」という声もありますが、取締役会から繋がるプロセスがあるわけですから、それを理解したうえで提案する。そういったスタイルで動けるかどうかが、大企業とスタートアップの協業成功のポイントだと思います。

私の出身がNTTドコモですし、Googleだって社内決裁を通すのは大変です。社内の様々なステークホルダーに理解してもらえるような提案の仕方を、ずっと意識してやってきました。

藤井こうした経営陣の信頼関係と、大企業のプロセスを理解しているという点も、KDDIがフライウィールを選んだ大きな理由ですね。

生成AIの登場によるピボット──「完璧ではない」と語る現場のリアル

ではここからはもう少し具体的に、KDDIとの共創の実態を教えてください。

横山前提として、当初はデータとデータを掛け合わせる企業間連携、つまりKDDIの通信データと他社の購買データを組み合わせるような取り組みにトライしてきました。

しかし、ここ2年で生成AIが急速に進化したため、戦略を転換する必要が出てきました。今はAIエージェントをKDDIの社内業務でどう活用するか、さらにそれを対外的なサービスとしてどう展開するか、という新しい方向性を議論しながら事業を拡大しています。

なるほど。率直にお聞きしますが、協業は今、どれぐらい成功しているのでしょうか?

横山正直に言うと、まだまだ伸び代は大きいです。課題感としては、やはりスピード感の問題があります。それともう一つは、KDDIと一緒に行う事業は規模が大きいので、フライウィール側のマンパワーでは対応しきれない事もあり、その点も今後の課題ですね。

弊社の規模は今111人ですが、本来だったらもっと大きな体制でやらなければいけないようなことを提案していくスキームが、追いついていなかった。去年一年間は特にそうでした。まさに組織の100人の壁で悩んだというのは事実ですね。

藤井KDDIから社長や副社長クラスがフライウィールに出向し、営業基盤を作ろうとしました。KDDIの大規模な営業組織から多くの案件が持ち込まれたのですが、案件が大量に来ても、フライウィール側には受けられる順番や優先順位があります。そこで一時的に混乱が生じたのは事実です。

大企業とスタートアップの協業ならではの課題もありそうですね。

藤井大企業側の発注の仕方が、スタートアップには合わないケースもありました。システム開発会社やコンサルに一括して「こういう方向で」と依頼して進める方法です。資料でまとめてもらって、プロジェクトの工程表が出てきて、納品確認時の条件を決める。KDDIにはそういった従来型の発注方法に慣れているメンバーがたくさんいました。

藤井しかし、テクノロジースタートアップと組む時には、要件をもう少し細かくしたり、最初から完成形を決めるのではなく、段階的に開発したり、予算の取り方も変える必要があります。「共創」と言うなら「一緒に作りましょう」ということですから、大企業側も意識改革が必要でした。

横山この2年間で、お互いのやり方を理解し合えてきたと感じています。今では、KDDIの案件担当者と私たちが最初から一緒にプロジェクト設計をする形に変わってきました。

藤井そうですね。具体的には、大型案件を一度に発注するのではなく、まず小さく始めて効果を確認してから拡大する、という進め方に変えています。この方が双方にとってリスクも少ないですし、学びも多い。

フライウィールとの協業を通じて、KDDI内部でも「スタートアップとの付き合い方」のノウハウが蓄積されつつあります。これは他のスタートアップとの協業にも活かせるはずです。

その上で、KDDIがスタートアップとの協業がうまいと言われる理由は何でしょうか?

横山私はてっきり、高橋会長や藤井さんといった方々の個人的な姿勢だと思っていました。ですが、以前、京都の稲盛ミュージアムに行ってみると、経営哲学にきちんと書いてあるんですよね。「パートナーのことを思い、彼らの事業成長と利益が生まれるようにしっかり支援せよ」と──。

その代わり、稲盛イズムは「利益をしっかり出す」ことも求めます。スタートアップのマーケット環境も2021年頃から変わり、SaaSでARRを高めて赤字で上場というモデルも難しくなりました。しっかり利益を出して成長する会社にならないと、マーケットから評価されない時代です。

フライウィールとしても、KDDIとの協業を通じて、当たり前に利益が出るプロセスを確立する良い機会だと捉えています。

フライウィールの強みは「価値」にこだわるエンジニアリング文化

ここで参加者の方から質問が来ています。「データエンジニアリングのプロフェッショナルが集まっているから、フライウィールのプロダクトは質が高いのでしょうか?」。

横山一つは技術と経験があるというのは確かです。もう一つは、うちはビジネスチーム以外のエンジニアも、最終的にお客さんに何の価値があるのか、何を良くするのかというところに強くこだわっている。そこの目線がエンジニア側も強くあるというのは武器だと思います。

藤井分かりやすい例で言うと、普通だったらデータアナリストがツールで解析して「こういうシミュレーション結果出ました」と報告するものです。だけど、フライウィールのエンジニア達は、それを実際に適用して返ってきた結果をもとに再びシミュレーションを回し、さらに返ってきた結果でパラメータをチューニングする。このサイクルを何百回と高速で繰り返すんですよ。データが変わり続ける中で、常に最適化し続ける仕組みです。

一回のデータ分析ではなくて、それがプロセスの中に組み込まれていって、その期間の間でシミュレーションが何百回でもできる仕組みをつくる。プロセスの中に組み込んでいくからこそ違うんです。

それがどれぐらいすごいことなのか、もう少し噛み砕いて教えていただけますか?

藤井解析して適用したシステムってすぐにデータ環境が変わってきます。その変わっていくビジネスの状況にパラメータをチューニングしていく最適化をやらないと、コンシューマーのサービスはほぼ成り立たない。

横山蔦屋書店のAI発注も、精度を上げ続けなければいけません。手作業だと、パラメータを変えて再分析するだけで数週間かかります。皆さんも社内で分析を依頼すると「◯週間ください」と言われた経験があるのではないでしょうか。

私たちは、このPDCAサイクルを1日に何十回も高速で回せる仕組みを作っています。実際に発注してみて、売れ行きを見て、パラメータを調整して、また発注する。このサイクルを早く回せることが、事業の課題を解決する上では非常に大事なのです。

藤井CTOの波村さんが「AIとか機械学習なんて、必要ない時には使わない方がいいんですよ。足し算や引き算で結果が出るんだったら、そちらの方がリソースも少なくて最適です」と言っていたのが印象的でした。

横山技術だけ使うのが先行しちゃうようなことは嫌がりますね、うちのCTOは(笑)。

そんな技術レベルの高い組織で、本セッション参加者のような若手が活躍する機会はありますか?

横山はい、もちろんあります。ビジネスサイドでは他社で3年目で中途入社して活躍しているメンバーもいますし、30代前半で経営戦略室長と営業本部長、マーケティング本部長を兼務している者もいます。エンジニアも新卒採用をしており、入社1年でプロジェクトのテックリードを務めるメンバーも出てきました。(中途入社でビジネスサイドとして活躍するメンバーたちの取材記事はこちら)

藤井若いエンジニアの活躍には驚きました。大企業では2年目にそこまで任せませんが、ある関西のプロジェクトはその彼が中心で回っていて、驚きました。

横山GAFA出身者がマネジメント層にいるので、優秀な若手にはどんどん任せていくカルチャーがあるのかもしれません。

一方で、GAFA出身者が多い環境に気後れしてしまう人もいるのでは?

横山全く問題ありません。Googleのやり方がそのまま通用するわけではありませんし、それで失敗した経験もあります。新しく入社してくれた人には「最初の3ヶ月間が一番フレッシュな目で見られるから、何か変だと感じたらどんどん言ってほしい」と伝えています。

藤井新しい仲間が活躍していけるかを決めるのはマネジメント側です。まずは一歩踏み出すこと。インターネットの黎明期も、勇気を持って飛び込んできた人たちが活躍していますからね。

AI時代のキャリア戦略──米国で起きている変化と若手が飛び込むべき領域

若手の活躍機会というお話が出ましたが、最近の米国のテック業界では、若手エンジニアを取り巻く環境が激変していると聞きます。AI時代のキャリア戦略という観点で、どのような変化が起きているのでしょうか?

横山アメリカのGoogle時代の友達と会っていたら、カーネギーメロン大学という有名なコンピュータサイエンス(CS)の大学の新卒の人が「就職先がない」と言っているそうです。

藤井アメリカでは、約5年前まではコンピュータサイエンスを専攻していれば、いきなり2,000万円スタートも不思議じゃありませんでした。それが今では生成AIによって完全に逆転していて。今となってはコンピュータサイエンスを取っている学生の失業率が一番高いんですよ。AI研究で博士号を取っているような人達は非常に高額ですが、それ以外は厳しい。

横山それほどAIによって開発の現場がアメリカではもう急激に変わっているということで、日本もそれが始まっていますよね。

藤井始まっていますね。どういう設計で、どういう課題解決のために、メンバーを動かしていけるとか、企画できる人達、プロジェクトマネジメントできる人達は活躍し続けるのでしょうけど。テクノロジーの進化があると、働く場での活躍のスポットライトがだいぶ変わります。

厳しい現実ですね…AIやデータの最先端で活躍されているお二人から、ぜひこれからの若手へアドバイスをいただけますか?

横山どんな産業もイノベーションが起こっています。AIが様々なところで使われる大きな変革期なので、自分達の業界、自分達の会社、自分の部署だったら何に使えるのかは真剣に考えた方がいい。コンピュータサイエンスやデジタルの領域で完結するところは、AIによって代替されていきます。一方で、工場や店舗などリアルな資産を持っている企業は、AIを活用してそのオペレーションを劇的に改善できる。そこに大きなチャンスがあるんです。

藤井インターネットの黎明期、技術を提供する側も重要な役割を果たしましたが、より大きなビジネスを生み出したのは、その技術を使って小売や広告といった既存産業を変革した人たちでした。

重要なのは、AIそのものを作る側ではなく、AIを使って既存産業を変革する側に立つことです。 金融、小売、物流、製造──あらゆる産業がAIによって変わろうとしています。AIを活用して、これらの産業をどう変えられるかを考える。そういったポジションにキャリアを置くことが、次の10年、20年を充実させる鍵になるでしょう。

そのほか、20代のうちに何を学んでおくと良いでしょうか?

横山20代で自分で仕事を任された時に、自分で考えて企画して、やってみて、修正して、成功する。その成果や課題感をみんなで共有して次に活かせるというサイクルをちゃんと回せるようになっていた方が良いのではないでしょうか。

藤井私は20代の時に富士通にいたのですが、ある時、ボーナスを貰って友達と二人で「シリコンバレーに行ってみよう」と思い立ち、実行したことがあります。そこで見た景色が、仕事やキャリアに対する私のスイッチを入れてくれたんです。この経験をふまえると、やはりまずは一歩踏み出してみることが大事ですね。

横山今日も休日にわざわざこのセッションを聞きにきているということ自体が、半歩踏み出していることですから。もちろんやりきる力は必要ですが、アクションを起こすこと、やり切ること。この点ではないでしょうか。

お二人ともありがとうございます。では時間も来ましたので、このセッションは以上になりますが、最後にお二人から、何か参加者の皆さんに向けてメッセージがあればお願いします。

横山今日お話ししたように、今はAIやデータが産業を変える大きな変革期にあります。今夏、私たちフライウィールとKDDIの共創も『KDDI Conata Data Agent』の正式提供を開始し、新しいフェーズに入ります。

横山ただ、正直に言えば、まだまだ課題だらけです。大企業とスタートアップの協業は綺麗事ではありません。摩擦もあれば、思い通りにいかないことも多い。

でも、だからこそ面白いんです。誰も答えを知らない領域で、KDDI という巨大な船と一緒に新しい航路を切り拓いていく。この泥臭い挑戦に、一緒に汗をかいてくれる仲間を探しています。

藤井今日お話ししたように、共創というのは綺麗事ではなく、摩擦もあれば課題もあります。でもそれを乗り越えた先に、本当に価値のあるものが生まれると信じています。

フライウィールとの取り組みを通じて、日本の産業を変えていく。その挑戦に、若い皆さんにもぜひ参加してほしい。20代の今、一歩踏み出すことが、10年後、20年後のキャリアを大きく変えると思います。

こちらの記事は2025年11月13日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。

おすすめの関連記事

5Gを活用したDXの時代。 『通信×アイデア』という、KDDIだからつくれる新しい価値とは

- KDDI株式会社 執行役員 先端技術統括本部長 兼 先端技術企画本部長

「期待値のズレ」が、オープンイノベーションを停滞させる──スタートアップ×大手の協業ノウハウをMS原・Sun*梅田・FW横山・GCP野本が大激論

- 日本マイクロソフト株式会社 コーポレートソリューション統括本部 クラウド事業開発本部長

「プロダクト」×「プロフェッショナルサービス」の両輪なくして勝機なし──Google・Facebook元幹部が説く、エンプラ市場で証明されたデータ活用の新方程式

- 株式会社フライウィール 代表取締役CEO