ポテンシャルは40兆円以上、医療ドメインは“最後の巨大未開拓市場”か──デジタル後進国 日本の医療体験を再設計するLinc’wellの大改革

Sponsored誰だって「もっと便利に、もっと手軽に、健康を維持したい」と考えている。

Uber Eatsでご飯を注文したり、メルカリで安く服を買ったりするように、簡単に“健康を維持できるツールがあったら”と思う。けれど「健康分野でみんなが当たり前に使っている便利なプラットフォームはなにか」と考えてもパッとは思いつかないだろう。

その背景には、巨大な市場規模にも関わらずデジタル化が遅れている構造的な問題がある。

日本の国民医療費は約46兆円(2022年度、厚労省)──医療サービスを提供する病院・診療所・調剤薬局を対象とした市場規模であり、これは物流業界(約29兆円、経産省)を大きく上回る規模だ──にも関わらず、患者の利便性向上への取り組みが大幅に遅れている。さらに日本では医療業界に参入する企業はあっても、異業種から参入した大手IT企業やテック企業でさえも、事業からの撤退やサービス縮小を余儀なくされる事例が相次いでいる。

日本の医療は、大丈夫なのか?そんな心配が頭をよぎるなか「医療現場にデジタルを入れるのではなく、医療現場自体をデジタル化する」という構造的変革に挑んでいる企業がある。それが、この巨大ドメインの変革に挑み、成長を続けるヘルスケアIT企業、株式会社Linc'well(以下、Linc'well)だ。すでに累計122.3億円の資金調達を完了し、医療業界の“新しい当たり前”をつくるため抜本的な課題解決にチャレンジしている。

“医療現場自体をデジタル化する”とは、どういうことか。当記事では同社の事業構造と成長戦略を紐解きながら、日本の医療そのものを変えるかもしれないその成長の軌跡を追いかける。

- TEXT BY HARUKA YAMANE

巨大市場の変革を阻む「構造的課題」──解決の糸口は“再設計”

医療現場全体を“まるごとデジタル化”する必要がある──。臨床医として医療の現場に立った後、マッキンゼー・アンド・カンパニーでコンサルティング経験を積んだ金子和真氏と、 そのマッキンゼー時代の同僚で、同じくヘルスケア領域の課題に取り組んできた山本遼祐氏が2018年に共同創業したLinc'well。立場の異なる二人だが、「医療業界を変えるには、現場からの変革実現が必要だ」という課題意識は、共通認識として持っていたという。

現在の医療現場は患者視点で見ると課題が山積している。予約が取りにくい、長時間の待ち時間、現金払いのみの対応……。“健康”は人々にとって欠かせない領域であるにも関わらず、利便性の向上が進んでいない。

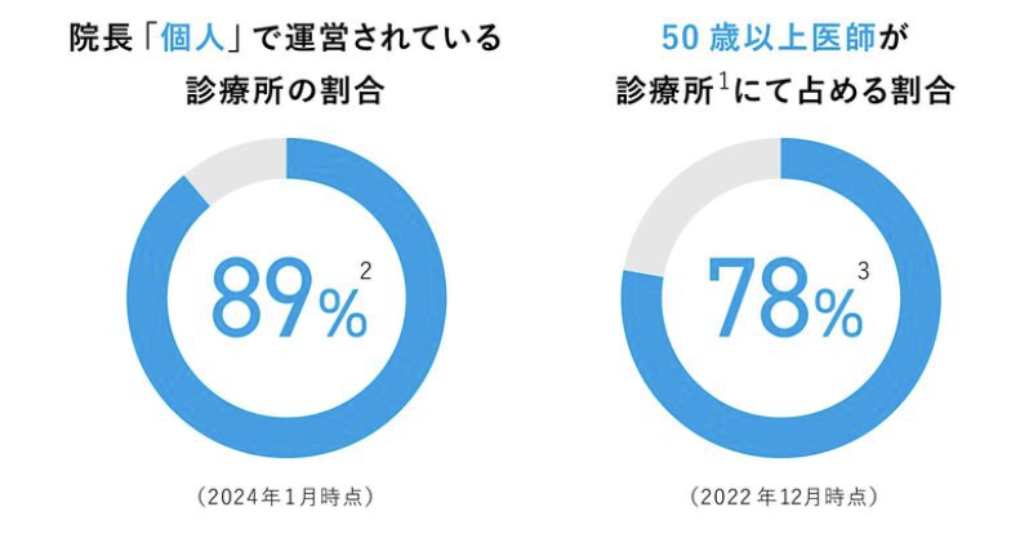

その背景にあるのが、日本の医療現場が抱える“デジタル化への構造的な壁”だ。日本の約10万軒のクリニックのうち約89%が個人経営で、約78%が50歳以上。長年、既存のオペレーションで最適化されてきた現場にとって、抜本的なデジタル投資は容易ではない。加えて、外来患者の約半数を65歳以上の層が占める(2023年、厚労省)ことも、デジタル化へのインセンティブが働きにくい一因となってきた。結果として、スマートフォンが普及した現代においても、医療現場では紙をベースとしたコミュニケーションが根強く残っているのが現実だ。

(出典:Linc'well会社説明資料)

この40兆円を超える巨大市場と構造的課題の存在は、多くの企業にとって魅力的なビジネス機会に映った。ここ数年でテクノロジー企業から大手通信事業者まで、様々な業界から医療分野への参入している。

ところが、多くの企業が参入する一方で、患者側が変化を実感できるレベルでの変革は進んでいない。それは、単なるサービス改善では解決できない“構造的問題”が根深く存在することにある。実際、冒頭で触れたような大手IT企業や有力スタートアップでさえも、事業の撤退やサービス縮小を余儀なくされる事例が後を絶たない。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

こうした構造的課題を丸ごと変革していくのは、骨が折れそうだ……。そう感じた読者も多くいるだろう。だがそんなあなたにこそ伝えたい。実は一歩ずつ着実に、この問題を解消する糸口をつかんでいるのがLinc'wellだ。同社のチャレンジは、一味違う。

Linc'wellは、これまでのアプローチでは不十分だと捉えている。なぜなら、電子カルテや予約システムといったツールの導入は、あくまで既存のオペレーションを部分的にデジタル化する“点の改善”だ。それらが有機的に連携しなければ、医療体験全体の最適化に至るまでには、まだ距離がある。からだ。ではどうすべきか?

“医療現場そのものをデジタル化する”──つまり、ハードとソフトを初めから完全に一体化させたスマートクリニックを、ゼロからプロデュースするという大胆な取り組みが必要だったのだ。そして、Linc'wellはそれを実践してきた。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

実際、同社が支援する『クリニックフォア』は、2018年に第1号院が開業すると、当初から働く世代の圧倒的な支持を集め、わずか 10 カ月で3.1万人以上が来院。その勢いは加速し続け、現在13院まで拡大し150万人超が利用する巨大なプラットフォームへと成長している(2025年8月執筆時点)。しかも従来のクリニックとは異なり、患者層の多くを40代以下(クリニックフォア田町の患者層)の働く世代が占めるという特徴があり、まさにデジタル時代のクリニックとして発展し始めている様子が見て取れる。

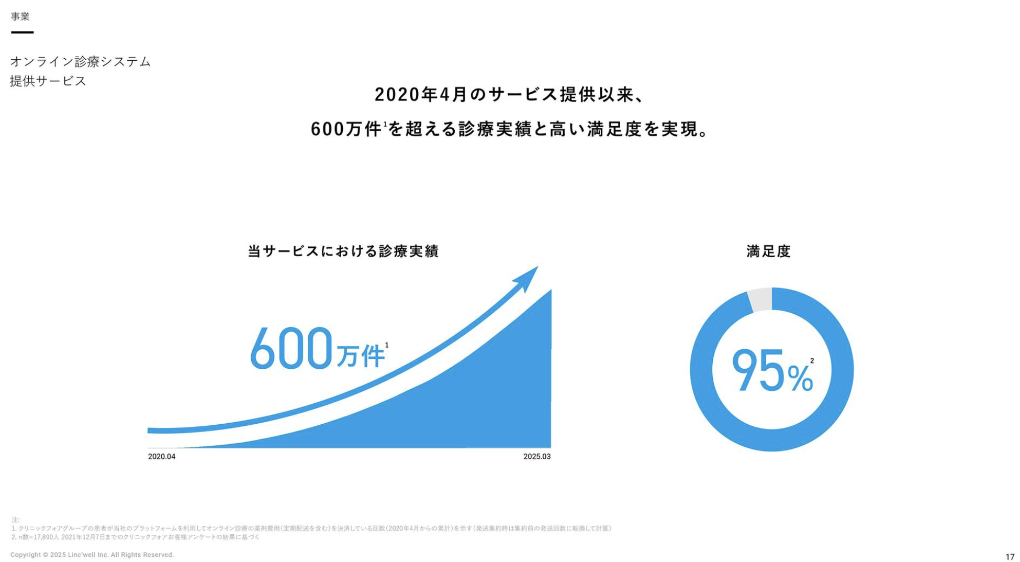

さらに、Linc'wellがシステムを提供するクリニックフォアのオンライン診療サービスは、累計670万件(*1)を超える診療実績と、 95% (*2)という高い顧客満足度を誇り、圧倒的な支持を得ている。こうした優れた医療体験は、Linc'wellが提供する健康管理アプリ『クリフォア』をはじめとした、様々なプロダクトによって支えられている。

*1…同社調べ。2020年4月~2025年6月でのクリニックフォアグループでのオンライン診療実績(薬の発送実績込み。発送集約時は集約前の発送回数に転換して計算)

*2…2021年1月〜2021年11月に当院のオンライン診療を受診された患者様へのアンケート結果

(出典:https://speakerdeck.com/lincwellhr/lw-brochure-business)

これまでに累計122.3億円の資金調達を実施し、ここからさらなる成長に向けてドライブをかけるタイミングにあるという同社。継続的な大型資金調達と投資家からの高い信頼を獲得している。

撤退・縮小する競合もいる中で、なぜLinc'wellは急成長を続けられるのか。その秘密は、事業そのものの捉え方に対する根本的な考え方にある。

医療現場をつくりかえるLinc'wellの“4つの設計思想”

Linc'wellを一言で表現するのは難しい。なぜなら、既存のどのカテゴリーにも完全には当てはまらないからだ。Linc'wellは医療現場をDXするSaaS企業でもなければ、特定の業務を請け負う医療BPOでもない。あえて言葉で表すなら、次代の医療体験をデザインする、課題解決集団。前例にないポジションで医療の当たり前を変えようとしている。

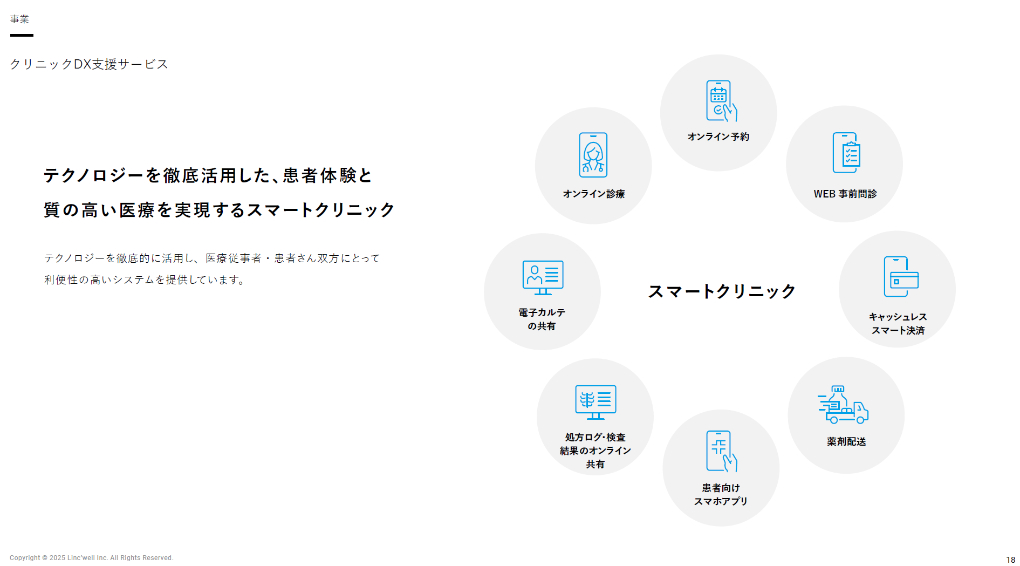

同社では、クリニック支援とオンライン診療などのシステム提供を通じて、医師・医療従事者・患者が心地よく関われる環境の実現を目指している。その設計において重視する4つの思想は、次の通りだ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

繰り返しのようだが、同社のアプローチの特徴は、「ゼロからの再構築」にある。

どういうことか?既存業務へのツール提供ではないのである。患者体験を起点とし、予約から事前問診、診察、決済、そして薬剤の受け取りやアフターフォローに至るまで、理想の医療体験に必要なオペレーションとシステムを不可分一体のものとして、全く新しいクリニックの実現と、付随するアプリなどのプロダクトまで含めて構築してきたのだ。

こうした思想を起点に、Linc'wellは壮大なビジョンの実現に向けて事業を展開している。医療費が年々増加し、国の財政を圧迫している社会課題も見据えると、テクノロジーの力で“予防”や“早期発見”を後押しし、将来的には医療費そのものを抑制する構造をつくることができれば、行政・医療従事者・患者の“三方よし”にもつながるかもしれない。

続いて、こうした設計思想が実際のプロダクトでどのように実現されているのか、その具体的な仕組みを見ていこう。

“点”で終わらせない──医療体験をつなぐ“線”で描くプロダクト

設計思想を掲げるだけなら、どの企業でもできるだろう。重要なのは、それを患者が実際に体験できる形に落とし込むことだ。

従来の医療DXは「予約を改善→予約システム導入」「問診を改善→Web問診を導入」のように“点”の改善になりがちだった。しかし、私たちがクリニックにかかる体験は、予約して診察を受けて薬をもらって終わり、ではない。予約前の不安、診察後の継続治療、日常生活への影響まで、医療体験は暮らし全体につながっている。

Linc'wellがプロダクトで実現しようとしているのは、予約や問診といった一つひとつの“点”を改善するのではなく、医療体験の全体を滑らかに“一本の線”としてつなげること。「予約→問診→診療→会計→薬配送→継続支援(アフターフォロー)」まで、医師・医療従事者・患者の三者すべてがストレスなく関われる流れをデザインしているのだ。

(出典:https://speakerdeck.com/lincwellhr/lw-brochure-business)

実際、FastGrow副編集長の田中がクリニックフォアの「オンライン花粉症診療」の予約を体験した際も、あまりのスムーズさに驚きの連続だった。数分で診察予約が完了、出勤前の朝に診察開始、15分の丁寧な診察を受け、薬は翌日自宅に届き、検査結果はアプリで確認できる……忙しいビジネスパーソンでも合間を縫って安心して通えるスマートな医療体験を実現させていた。

これが実現できている背景には、Linc'wellが「患者との関係性」をいかに築くか、その最適解を徹底的に探究してきた歴史がある。特に彼らが重要視したのが、患者が最初に医療と接点を持つ「問診」におけるコミュニケーションのあり方だ。

従来の問診は、対面・オンラインを問わず、効率的な情報収集を主目的とするあまり、患者が自身の悩みやその背景にある感情までを自由に表現する余地が少なく、一方的な「質問と回答」の繰り返しになりがちだった。これでは、クリニックフォアグループCMOの村丘氏がFastGrowの取材で語った「(患者が)キャッチャーミットを構えているところに、ズバッとストライクになる返答」を投げるための、十分な情報を得ることができない。

そこでLinc'wellは現在、この思想をさらに深化させるべく、新たな問診体験の開発に着手している。目指すのは、単に症状を聞き出すだけでなく、患者が「なぜその悩みを解消したいのか」という根源的な動機や、「医師からどんな言葉をかけてほしいか」といった感情的な機微までを汲み取る、よりウェットなコミュニケーションだ。この深いインサイトを診察前に医師へフィードバックすることで、初手から患者の心に響く“ストライク”な一言を投げかける。そんな、これまでになかったレベルでの対話設計を、まさに今、実装しようとしているのだ。

しかし、理想的なコミュニケーションを実現するには、患者や医療現場の「リアルな声」を継続的に拾い上げ、プロダクトに反映し続ける必要がある。2つ目のポイントである「生の声を反映したプロダクト開発」だが、細かい説明の前にまずは2つの事例を見てほしい。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

このように同社では、医師・医療従事者、患者の生の声を漏らさずプロダクトに反映している。そのインプットの源泉は、提携クリニックの現場に他ならない。Slackを通じて日常的に寄せられる医療従事者からのフィードバックはもちろん、開発メンバー自らが定期的に現場に足を運び、患者と医療従事者、双方の視点から一次情報を徹底的に収集する。こうした“生の声”をプロダクト開発のベースにすることで、大きな成果へつなげているのだ。実際、その積み重ねが事業拡大を支え、高い継続率と高い顧客満足度の維持にも貢献している。

そして、深いコミュニケーションと継続的な改善の積み重ねを、患者が日常的に体感できる形にするのが3つ目の「UI/UX設計」の役割だ。前述した薬の飲み忘れを防止するリマインダー機能や経過観察など、継続治療をサポートする機能は患者の治療離脱を防ぐ上でも、大きく貢献している。こうしたLinc'wellの患者体験へのこだわりは社外からも高く評価されている。実際『クリフォア』は、2024年度グッドデザイン賞を受賞し、シームレスな医療体験を実現するデザインも含め大きく評価された。

そして忘れてはいけないのが、これらのプロダクトの工夫が単に「患者体験の向上」で終わっていないことだ。継続率の向上、顧客満足度95%の維持──。患者一人ひとりのための取り組みは、結果としてサービスの継続的な利用へと繋がり、Linc'wellが目指す「最高の医療体験」を持続可能な形で提供するための好循環を生み出している。

多くの競合が撤退・縮小する中で、Linc'wellが急成長を続けられる秘密は、この「患者価値と事業価値の両立」を実現する事業モデルにある。

撤退・縮小の兆しを感じさせない急拡大を実現する事業モデル

同社が織りなす線で描くプロダクトは、医療体験の向上だけでなく、“事業拡大”までも両立させる、再現性ある成長モデルを形づくっている。その根本にあるのは、「患者への徹底した価値提供が、結果として事業の持続的成長につながる」という考え方であり、それを意図的にデザインしている点にある。

具体的には、AGA、低用量ピルといった自由診療と、内科・皮膚科・アレルギー科などの保険診療など、診療科ごとに最適化された「医療体験」のモデルを構築し、その“型”をテンプレート化して横展開することで急拡大を実現している。

ただし、単純な横展開ではない。AGAで効果的だった施策をそのまま他の診療科に展開しても、患者層が異なるため上手くいかないケースが多い。そこで同社は主要な診療科支援それぞれにリード(事業責任者)を置き、各診療科・患者層に応じた最適化を丁寧に行っている。この「型の再現」と「個別最適化」の両立により、ビジネスとして成立させているのだ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

さらに、その再現性を強めている肝は、「価値の本質はどこにあるのか」という視点から事業構造そのものをデザインするLinc'wellのスタンスにある。

単に事業成果だけを追えば一時的に数字は上がるかもしれないが、患者体験を損ない長期的な信頼を失うこともある。逆に患者満足度だけを追求すれば、事業継続に必要な体力が失われサービス自体が続けられなくなる可能性もある。Linc'wellはこのどちらかに偏るのではなく、患者の抱える課題を解決し、より良い医療体験を提供する仕組みを構築したのだ。

この考え方を象徴するのが、AGAの治療継続に関する取り組みだ。

「治療費が高くて続けられない」という患者の課題に対し、同社は治療中止の導線を複雑にするという短絡的な手法は取らなかった。代わりに以下の工夫を行った(代表的なものを抜粋)。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

結果、治療中止の導線をわかりやすく設計したにも関わらず、継続率は向上。患者の利用しやすさや安心感が高まったことで、むしろ治療を続けたいと感じる患者が増えたのだ。患者にとっての最適な医療体験を追求することが、結果的に事業の成功に結びつく相関関係──つまり相互に高め合う関係を築いている。

さらに、同社の急成長を支える大きな要因のひとつが、“オンラインとオフラインの融合”という独自の構造にある。

Linc'wellが徹底的なDX支援を行うリアルなクリニック『クリニックフォア』の存在(オフライン)と、同社がオンライン診療システムなどのデジタルサービスを提供している『クリニックフォアのオンライン診療』(オンライン)の両軸が存在することで、単体では得られない相乗効果を生み出しているのだ。たとえば、患者は状況に応じて、対面とオンラインを自由に使い分けることができる。採血や皮膚の症状のように直接の診察が望ましいケースでは対面診療を、忙しくて通院が難しいときにはオンライン診療を選択するといった柔軟な対応が可能だ。

この“選べる医療体験”が、多様な患者ニーズを的確に捉え、利用者の定着を促進している。

しかし、こうした革新的なモデルも、それを実行する「人」と「組織」なくしては機能しない。患者価値と事業価値の両立、診療科別の最適化、オンライン・オフラインの融合──これらの複雑な取り組みを可能にしているLinc'wellの組織文化とは、一体どのようなものなのか。

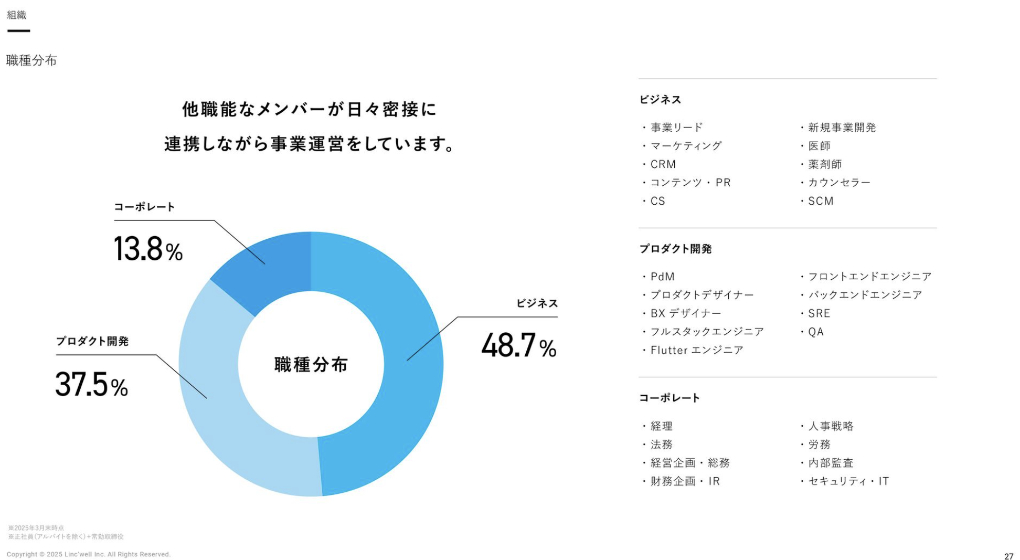

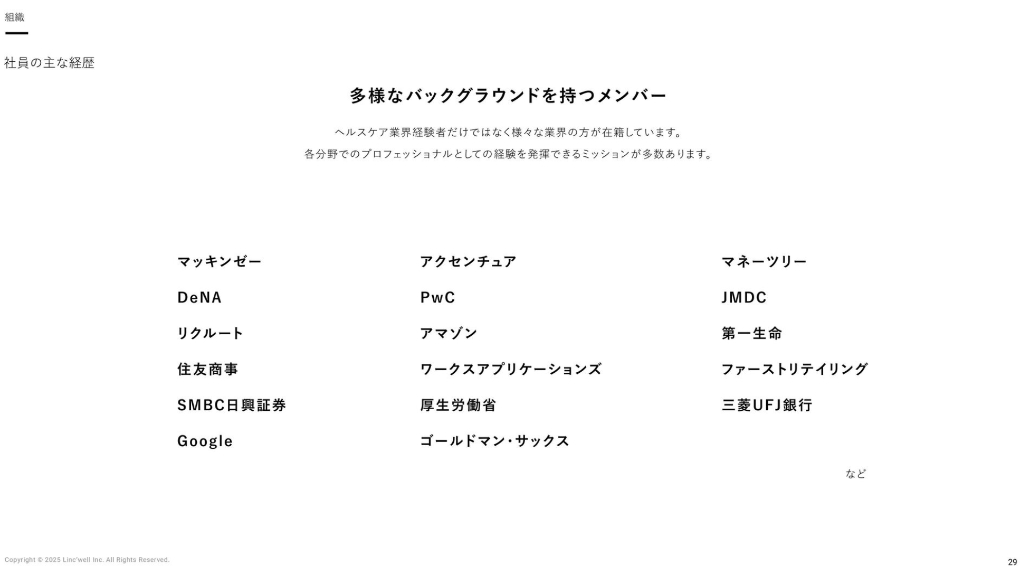

職種の壁を超えて連携する“越境・共創型モデルのワンチーム”

「医療×テクノロジー」という領域で事業を展開するLinc'well、医療業界出身者が中心なのかと思いきや、実はそうではない。多様なキャリアや専門性を持つメンバーが集結し、職種や肩書きの枠を超えて一つのゴールに向かう、“越境・共創型”チームの姿が見えてきた。

まず、強い基盤を築いているのは、多様なキャリアや専門性を持つ経営陣・マネジメントレイヤーだ。医療、テクノロジー、ビジネス──それぞれの分野で確かな実績を積んできたメンバーが集結し、あらゆる視点を持ち寄りながら戦略を描いている。

会社説明資料の内容を基にFastGrowにて作成

そして同様にメンバークラスにも、経営陣と対等に意見を交わしながら、職種の壁を超えてビジョンの実現を目指す面々が集まっている。

(出典:https://speakerdeck.com/lincwellhr/lw-brochure-business)

(出典:https://speakerdeck.com/lincwellhr/lw-brochure-business)

なお、もちろん社内には“医師”として医療現場での経験・知見を持つメンバーも在籍。より解像度の高い議論やコミュニケーションが生み出されやすいチームになっている。

(出典:https://recruit.linc-well.com/#member)

以前、同社に取材した際にも集まっているメンバーは“社会的意義”を感じて入社する人が多いと語られていた。企業である以上、売上・利益を追いかけるのは当然のことだが、そもそもメンバーの根底にあるのは、共通した患者への想い。バラバラに見える専門性も「より良い医療体験を届けたい」という共通の想いでつながれば化学反応のように新たな価値を生み出せるのだ。

こうした多様性を活かすために重要な役割をたしているのが、データドリブンな組織文化だ。議論や意思決定の土台には、感覚や経験だけに頼るのではなく、患者データや市場の動向、施策の効果検証など、具体的な数値や事実をベースに議論が進む文化が根付いている。だからこそ、年次やポジションに関係なくファクトベースで議論が進み、納得感のあるスピーディーな意思決定が可能になっている。

以前、同社で診療科の成長支援を担っている山口氏も以下のように話していた。

「なぜその施策が必要なのか」と問われたとき、皆がデータで語る文化がすでに出来上がっている。もし論理的な説明ができなければ、それは再考のサイン。でもそれは否定ではなく、より良い方向を探るためのフィードバック。この建設的な対話の積み重ねが、チームの成長を加速させているんです。

──FastGrow<精緻な“データ共有×バリュー浸透”でグロース続ける、ヘルスケア企業Linc'wellの事業組織の秘密>から引用

こうした姿勢は、徹底的に「コト」に向かう組織風土を育み、課題の本質と向き合い続ける強さにもつながっている。プロダクトマネージャーの岩佐氏が「先駆者として最適解を探す」と強調していたことも印象的だ。

私たちは前例を追随するのではなく、医療という世界の理想を掲げ、その最先端を行く立場。常に自分たちで考え、つくり続けていかなければなりません。先駆者として、自力で最適解を探し続けていくのは面白いですね。

──FastGrow<全ては理想的な患者体験のため。真の“シームレス”実現に向け、現場の業務設計から作り込む、Linc'wellのPdMによる妥協なき挑戦【FastGrow副編集長のプロダクト体験談あり】>から引用

前例なき挑戦の連続。そこに面白さを感じ、理想に向かって突き進む覚悟を持ったメンバーが一丸となって、プロダクトの進化と事業の成長を支えているのだ。

同社の強みは人材の多様性にある。医療経験者に限らず、エンジニア、デザイナー、マーケターなど様々なバックグラウンドを持つメンバーが活躍。共通しているのは「患者のために何ができるか」を考え抜く姿勢と、データドリブンな思考力だ。

「社会的意義のある仕事」「前例のない挑戦」「成長できる環境」を求める人材にとって、Linc'wellは魅力的なフィールドといえるだろう。そして今、こうした多様な専門性が結集して、さらなる大きな挑戦に向かおうとしている。

「人と医療の“距離”をなくす」。

Linc'wellが描く、次代の医療体験

ここまで、Linc'wellの強さを多角的に紐解いてきた。最後に、彼らがその先に見据える未来、すなわち、テクノロジーによって創り出される次代の医療体験について見ていきたい。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

同社が目指すのは、テクノロジーの力で、人と医療のあらゆる障壁を取り払い、誰もが必要なときに、最適な医療に迷わずアクセスできる世界だ。その結果として、何か知りたいことがあれば『Google』で検索するように、健康に不安を感じれば誰もが当たり前にLinc'wellのサービスに手を伸ばす。そんな、新しい“当たり前”を創造することで、彼らは次代のプライマリ・ケアを支える存在としての地位を確立しようとしている。その壮大なビジョンに向けた一つのマイルストーンが、国民の多くが“とりあえず開く”ような医療プラットフォームの構築である。

その実現に近づけるキーワードとなるのは、“AIと診療”である。

同社では既に、AI技術をプロダクト改善に活かす取り組みを始めている。例えば、多くの患者から寄せられる声をAIで解析し、問診フローの最適化、診察そのものの質向上、そして、よりスムーズな診療体験の実現に繋げている。

加えて、大規模言語モデル(LLM)を活用したインターフェースを問診や診察体験に組み込む開発も進行中だ。これにより、患者の悩みや症状をより深く、自然なかたちで汲み取ることが可能になると期待される。

もう一つが、“保険診療と自費診療を適切に使い分けることによる、患者の選択肢の拡張だ。日本の公的医療保険制度では、同一の治療過程において保険診療と自費診療を併用すること(混合診療)は原則として禁止されている。しかし、診察や検査など、治療のステップごとに見れば、保険診療と自費診療のいずれかを選択できる場面は存在する。だが、そもそもこの違いや使い分け方を詳しく理解している人は少ないのが現状だ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

Linc'wellが支援する『クリニックフォア』では、プライマリ・ケアの考え方に基づき、患者一人ひとりの悩みに合わせて、保険診療と自費診療の両面から適切な医療を提供できるよう努めている。

この点においてLinc'wellが担う役割は、両者の選択肢の違いとメリットを誰もが分かりやすく理解し、簡単に選べるプラットフォームを構築することだ。これにより、患者が主体的に自らの医療を選択できる、新しい体験の創造を目指している。

こうした挑戦の先に見据えているのが、予防医療の発展とそれによる医療費の抑制という社会的インパクトだ。より適切な医療アクセスを提供することで、早期発見・早期対応が可能になり、結果として医療費の削減やリソースの最適化にもつながっていく──。それはまさに、社会全体の医療課題の解決にも通じるアプローチと言えるだろう。

AIによる画期的な取り組みと、今後成長も期待される予防医療分野での革新的なアプローチがどのように私たちの日常に流れてくるのか。これからの同社の飛躍が楽しみである。

<FastGrowによる“Linc'wellの未来”大胆予測|編集後記>

最後に、FastGrow編集部として、彼らの挑戦が持つ意味と、その先に広がる可能性について触れておきたい。

Linc'wellが築き上げた、患者との強固な信頼関係と、オンライン・オフラインを横断する独自のプラットフォーム。この唯一無二の資産は、今後どのような可能性を秘めているだろうか。

例えば、これまで磨き上げた優れた患者体験のノウハウは、企業の従業員向けヘルスケア支援、いわゆるtoBの領域においても大きな価値を発揮するだろう。従業員の健康は、いまや経営の重要課題の一つ。Linc'wellのプラットフォームは、その解決策となりうるポテンシャルを秘めている。

社会インフラの構築を目指す中で、同社は大型の資金調達実績を有し、今後もIPOを含めた柔軟な資金調達手段を視野に入れていそうだ。その潤沢な資金力を背景に、自社だけでは補えないピースを非連続な成長手段で獲得し、ミッション達成をさらに加速させる未来も十分に考えられる。その有力な選択肢として、M&Aや事業提携は重要な一手となりうるだろう。

すでに特定の領域で価値を提供している企業と協業・統合することで、Linc'well単体では届かなかった領域にも手を伸ばし、よりスピーディーに新しい価値を生み出す。どんなかたちであれ、“仲間を増やす”ことが成長への加速装置になるのは明白ではないだろうか。

彼らが「テクノロジーを通じて、医療を一歩前へ」と進み続ける限り、私たちの“医療の当たり前”が塗り替えられていくことだけは、もはや“予測”ではなく“確信”に近い。Linc'wellの次なる一手から、目が離せない。

こちらの記事は2025年08月19日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

山根 榛夏

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.11:カサナレ 中原 悠氏

- カサナレ株式会社 Head of Engineering, Foward Deployed Engineer

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編Vol.9:キャディ 西本 勝利氏

- キャディ株式会社 Product Manager

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.10:Unito 中野 創太氏

- 株式会社Unito 執行役員VPoP (Vice President of Product)

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.8:トランスファーデータ 五十嵐 政雄氏

- 株式会社トランスファーデータ プロダクト開発部

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.6:Hajimari 高山 透氏

- 株式会社Hajimari 開発本部マネージャー

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.7:リチェルカ 梅田 脩平氏

- 株式会社リチェルカ プロダクトマネージャー

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM編 Vol.5:フリックフィット 山本 健夫氏

- 株式会社フリックフィット PdM

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM(プロダクトマネージャー)編 Vol.12:株式会社タックスナップ 金丸翔氏

- 株式会社タックスナップ CTO