AIは当たり前。だから事業にピュアに向き合う──DMMという最高の環境で、Algoageが挑む“事業創造会社”のつくり方

SponsoredAIスタートアップが「技術力」を重視する流れが加速する中、東京大学のAI研究チームを源流に持つ株式会社Algoageは、あえて違う角度からアクセルを踏み始めた。「AIは当たり前」と語る彼らは、DMMグループの強力なアセットを背景に、“事業を生み出し続ける”という思想を前面に据え、その思想を動かす仕組みを一歩ずつ組み上げている。

事業が大きく成長して初めて、その中で活用されるAIなどのテクノロジーの一般化が進み、より良い社会が生まれていく。Algoageでは、こうした考え方が組織文化として共有されており、BizDevメンバーを中心に「事業そのものに、いかに“全集中”できるか」こそ、本質的に重要であると捉えている。

他社の在り方を否定するわけではない、と前置きしつつ披露されるのは、「AIの技術力だけに頼って事業を立ち上げても、持続的に成長しにくい」「エクイティファイナンスやIPO(新規上場)を前提にすると、判断軸が短期化しかねない」「ストックオプションは万能ではない、インセンティブはもっと自由に設計できる」といった実感。

これらのキャッチーな思想の裏に流れる、同社の特徴を表すキーワードが、“ピュア”だ。

本記事では、Algoage CEOであり、新規事業の立ち上げも担う横山勇輝氏と、同社執行役員であり、チャットブーストCV事業部の事業部長でもある成田穂高氏の対話を通じて、Algoageが持つ「ピュアに事業に向き合い続けるからこそ得られる成果や成長」を掘り下げていく。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

すべての起点は“ピュア”──「事業創造」自体を好み、挑戦し続けたいメンバーが集まる組織

多くのAIスタートアップが、その技術的優位性やアルゴリズムの独自性で覇権を争う時代。東京大学の機械学習研究者らにより創業したAlgoageも、その文脈で語られてきた一社だ。だが今は、冒頭でも触れた通り「事業をいくつも創り、グロースさせ続ける会社」だと高らかに謳う。

ここで強調したいのは、“技術<事業”という二者択一ではなく、技術を前提に事業成長を最大化するという思想である点だ。AIという武器を手段として徹底的に使いこなし、事業の質で勝つ──という整理である。

だから、「なぜ、事業創造にこだわるのか?」という問いを投げかけても、当たり前だと言わんばかりに、困ったような顔を見せる。

成田「なぜ事業をいくつも創り、グロースさせるのか」と問われても、当たり前のことなので答えるのが難しいですね。事業創りが純粋に好きなメンバーが集まり、ピュアに取り組んできたので、必然的にそうなったというシンプルな話です。

横山そうですね、私もピュアに「事業を立ち上げ続けたい」という想いに従って取り組んでいるという形です。

そして、もうこれからの時代、ビジネスをやるのであれば、AIを使うのは当たり前です。だからこそ、“どんな事業を創るのか”という部分がますます重要になる。事業そのものが成長し、価値を広げていくことで初めて、技術は本来の力を発揮できる。

だから私は、「良い事業を創り、技術でレバレッジをかけて世の中に大きなインパクトを出す」ことにきちんと向き合いたいと考えています。

事業を創り、大きくしていくこと自体に、純粋な喜びと熱狂を見出している。この「ピュアさ」こそが、Algoageのすべての起点であり、特徴だと言えよう。

たとえば同社は、創業からわずか2年という異例の速さでDMMグループへの参画を決断した独特なスタートアップでもある(当時の代表だった創業者安田洋介氏は2023年に独立)。

横山創業して2年で、M&Aでグループインするのは、スタートアップのEXITの意思決定としては比較的早い方だと思います。

AIなどの技術が好きなメンバーが集まって立ち上がった会社ですが、だからと言ってすべて技術ドリブンで決めてきたというわけではありません。

むしろ、より早い段階で、AIの可能性を広げ、大きな事業を創り、社会に大きなインパクトを与えていくために、とにかく事業にピュアに向き合える環境として、DMMへのグループインがベストだろうと判断しました。

結果、IPOで調達を検討する規模の投資ですら、DMMグループなら予算の中で実現し得ます。この機動性・柔軟性があるからこそ、ピュアに事業の立ち上げ/グロースに向き合えるんです。

成田「新規事業に挑戦できる」とアピールする大企業やメガベンチャーは増えていますが、DMMグループは、「本当に何にでも挑戦できる環境」だと言えると思います。

その理由はいろいろあります。上場していないオーナー企業のため、大きな投資についても、DMMグループとの間で調整するだけなので、意思決定プロセスは非常にシンプル。スピーディーに大きな仮説検証を進めることができます。

また、DMMグループ全体ではすでにかなり多方面に事業を展開しているので、特定の領域への重力が働きにくい。一般的な企業では、どうしても株式市場での見え方も気になり、既存事業とシナジーがある領域が前提になることが多いですが、そんな印象はほとんどないですね。

横山サッカークラブの運営や、消防車・救急車を企画開発する事業もあるくらいですからね(笑)。

成田その中でAlgoageは、数年後の売上・利益の高成長、いわゆるJカーブを実現するため、短期的な収益性に固執せず、コスト構造の最適化を図りながら、採用やマーケティングには大きく投資する方針で進めています。

スタートアップらしい成長戦略を取っているわけですが、ベンチャーキャピタルからの資金調達は一切していません。時間軸やその他の制約が非常に少なく、真に中長期的な目線で、事業に向き合える企業です。

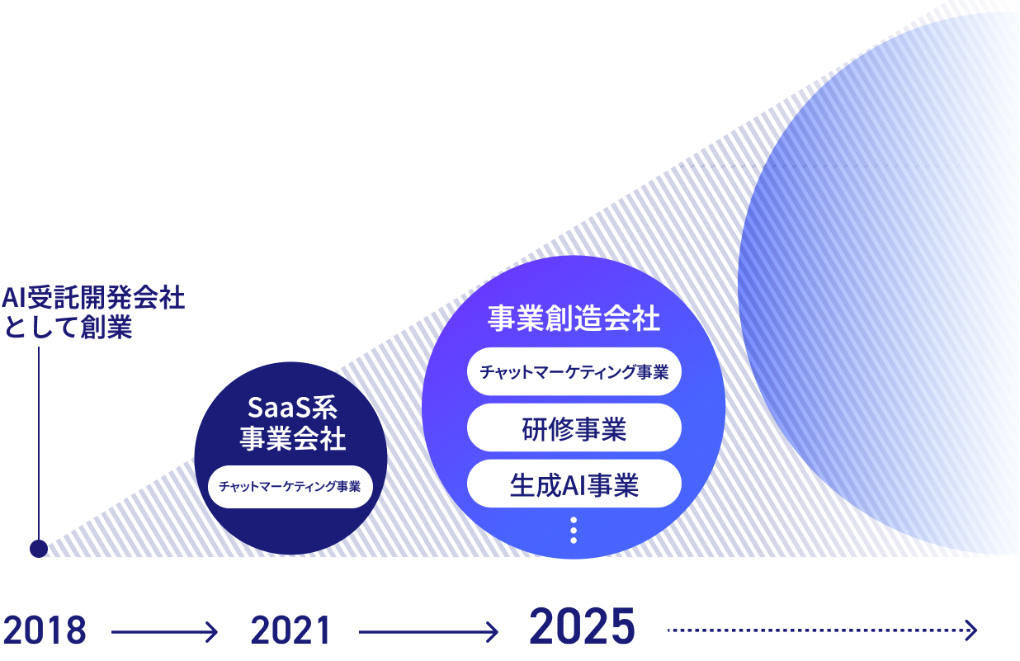

Algoageの立ち位置イメージ(提供:株式会社Algoage)

FastGrowの読者なら、DMMグループが「多岐にわたる事業に挑戦できる環境を持つ、ユニークなメガベンチャー」だというイメージをなんとなく抱いているかもしれない。それはまさにその通り……なのだがその一方で、BtoBビジネスはそれほど多く手掛けられてきたわけでもない。

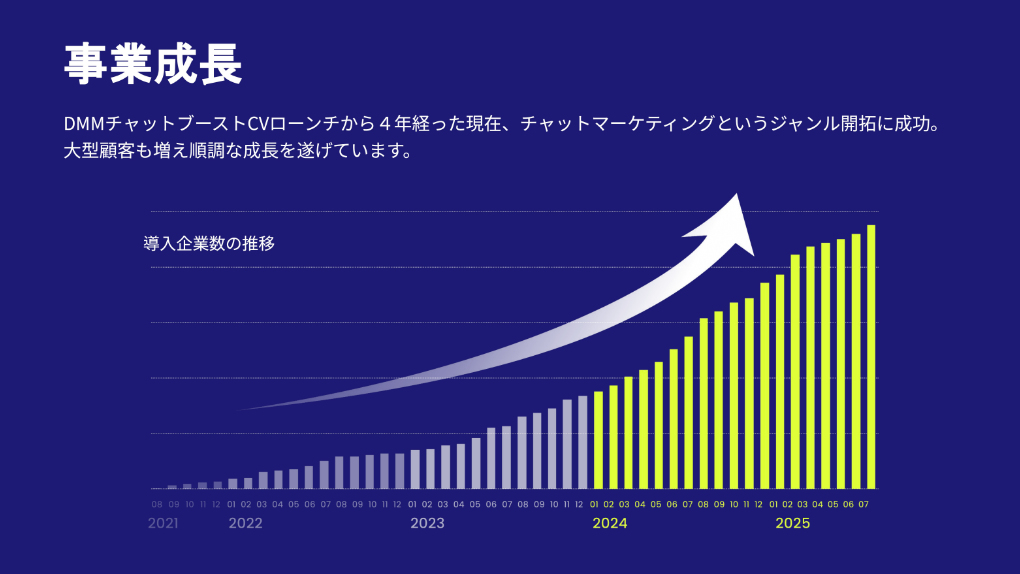

むしろその先鞭をつける一翼を担ったのがAlgoageだ。このプレスリリースで強調されたように、DMMグループが「BtoBのSaaS事業に初めて参入した」のが、今のAlgoageのメイン事業である『DMMチャットブーストCV』なのである。

ピュアなメンバーたちが、ピュアに挑戦し、DMMグループにおいて前例のない成果を生み出してきた。それがAlgoageだ。

そして今、まさに“事業創造会社”への変化を遂げつつある。『DMMチャットブーストCV』がいわゆる1→10フェーズでグロースを続ける一方で、CEO横山氏が牽引するAIエージェントの新規事業は0→1フェーズの真っただ中。それぞれの現場でさまざまな役割が生まれ、BizDevとしての経験をスピーディーに積むことのできる挑戦環境で溢れているという。

“事業創造会社”としての拡大イメージ図(提供:株式会社Algoage)

とは言え、「すでにEXITしたスタートアップであり、新たな挑戦へのモメンタムが弱いのでは?」「DMMグループでは自由な挑戦がしにくいのでは?」といった疑問の声も想像はできる。そんな見方も意識しながら、「“ピュア”な挑戦によって、BizDevとして大きく成長できる理由」を探っていきたい。

「しがらみゼロ」の環境。なぜAlgoageは“ピュアな挑戦”ができるのか──DMMがもたらす、事業創造の特殊解

「事業創造が好きだ」というピュアな動機。おそらく、経営者を目指す若手ビジネスパーソンの多くが胸に抱いていることだろう。

だが、あなたは今、本当にピュアに事業に向き合えているだろうか?もし、そう胸を張って言えないかも……とモヤモヤを抱えていたとしたら、なんともったいないことか。

時間は、どう頑張っても巻き戻せない。もしあなたが事業家・経営者キャリアに最短経路で近づきたいと考えているのならば、一刻も早く、理想の環境に身を置くべきだ。

だが「理想」と言っても、さまざまな考え方がある。向き/不向きもある。今回は、繰り返しのようだが“ピュア”に挑戦できるからこそ得られる成長機会の多さについて、Algoageという稀有な事例を基に、思考を深めていこう。

横山何と言っても「どんな事業にだって、新たに挑戦できる」という懐の深さが、どこよりも圧倒的だと思います。

わかりやすく比較例を出すと……たとえば上場企業だったら「既存事業とのシナジーは?」と問われることも多く、常に社内外での説明責任が発生してしまう。非上場でも、IPOや次回の資金調達に向けたマイルストーンの設定がある中、「選択と集中」というセオリーに則り、隣接領域でのマルチプロダクト戦略を取っていくのが筋です。

このように、一般的な企業では「○○に強い会社だから、○○関連の事業を立ち上げ、グロースさせやすい」というシナジー前提の判断が基本になります。ですが、Algoageの場合は「事業ならなんでも挑戦できる。自分自身の強みを活かして、市場に向き合うだけ」です。

DMMグループは「ビジネスチャンスがあるのなら、飛び地でもなんでもいいから、とにかくやってみて」と言われ続ける環境です。このカルチャーは、もともとAlgoageが持っていた事業創造への想いと非常にマッチしています。

AlgoageのBizDevは、「市場や領域を問わず、なんでもできる」。

そしてDMMグループ自体が、そもそも「なんでもやってるDMM」を謳う、今では60以上の事業がひしめき合う、国内随一のカオスな事業体だ。

この裏にある「事業創造のメカニズム」をまずはひも解いていきたい。そこには、一般的なスタートアップ・ベンチャー企業とは一線を画す、DMM環境下ならではの3つの決定的な違いが存在する。

他社との明確な違い①:資金調達や事業展開に、余計な制約は“皆無”

第一の違いは、資金調達に対する考え方そのものだ。多くのスタートアップが次のラウンドの調達にもつながるようなトラクション(実績)創りに奔走する。もちろん、Algoageは事業成長を確実に進めてはいるものの、外部からの制約とは無縁だ。

横山私たちのように大学の研究室が出自のスタートアップは、まず受託で足元のキャッシュを稼ぎながら、独自サービスを少しずつ創り、うまくいきそうな兆しが見えたらエクイティ・ファイナンスで加速させる──というステップを踏まざるを得ません。それがこれまでは当たり前でした。

その後も、次の調達に向けたストーリーを描き、その通りに展開を進めながら、さらにIPOに向けたストーリーを描く。この流れの中では、とにかく目先の売上や利益が大事になります。事業やプロダクトに向き合いにくいばかりか、顧客を見ているようでいて、その実、目先の受注しか見えなくなっているということもよく指摘されます。

そもそも、この変化の速い時代に、「次の調達のため」「IPOのため」に時間を使っていて、本当に良いのでしょうか?そうではなく、「取り組んでいる事業を、より大きく、より強くしていくことにひたすらフォーカスする」ところに時間を使いたいと思いませんか?

成田それに、上場企業だと、四半期ごとの進捗も重要視せざるを得ません。意味がないとは言いませんが、やはり1年単位で集中しやすい環境は、事業責任者として進めやすいとも感じています。

横山先ほどのくだりで成田からも説明したように、AlgoageはDMM本社の担当役員との間で事業計画を具体的に磨き込んでいて、それを実現するための投資を圧倒的に確保しやすい環境です。数年前なら「大型上場」の形でなければ調達できなかった数十億円規模の資金を、グループ内の予算で獲得することも可能です。

そう、まさにここがポイントだ。DMMグループにおいては、「大きく投資し、大きなリターンを得る」というのが、事業開発における基本動作なのだ。

横山私たちはまだまだこれから挑戦する立場なので偉そうには言えませんが、DMMグループ内には事業規模で年間売上500億~1,000億円を狙える、次の柱となっていく事業を創りたいという共通認識があります。

そんな中でAlgoageは、まず10億~20億円規模の事業を再現性高く確実に創りながら、この次の柱になる事業を創ることにも挑戦していくつもりです。

別の言い方をするならば、「数億円くらいの規模にしか至らない」ことが見えてきてしまうと、それは大きな制約になります。そこから見直しや撤退といった判断になってしまう可能性も小さくない。この点も、Algoageとして目指す事業規模の思想に合っています。

そう、そもそも目指すのは、数百億円規模の社会インパクトだ。その壮大なゴール設定が、AlgoageのBizDevを、短期的な数字稼ぎではなく、「本質的な顧客価値の追求」へと向かわせているのだ。

他社との明確な違い②:カニバリを恐れない「自由」な挑戦環境

第二の違いは、成田氏が特に「ピュアに向き合える理由」と強調する、カニバリすら恐れない「自由度の高さ」だ。

多くの企業では、既存事業へのカニバリを懸念し、新しい挑戦そのものが難しくなる。

成田私が今取り組んでいるのは広告領域の事業です。これを表面的に捉えれば、その領域で既に大きな事業をもっている会社の方が、足元のサービスはグロースさせやすいように見えるかもしれません。ですがそうしたメリットがあったとしても、その反面、既存事業に悪影響を与え得る事業展開(いわゆる共食い、カニバリズム)は検討自体がしにくくなり、真に大きな事業を描きにくいという場面も生じます。

一方、DMMグループではこれまで、広告/マーケティング関連事業のうち、BtoBのSaaS領域は手掛けてこなかった。だから、既存事業とのカニバリや過去の成功体験に縛られず、無邪気にさまざまな挑戦をしやすいんです。

横山また、最近はDMMグループ全体で、「新たな挑戦」により一層、注力しているため、既存事業が存在する領域でも、グループ内でそれぞれで新たな挑戦もしていたりします。

カニバリなど一切考慮せず、自分達が必要だと思えばその方向に邁進できる。事業に向き合う現場では、こうした環境であることが何よりもありがたいことだと思います。

自社の既存事業を守るため、本来やるべき本質的な一手が出せない──。そんな大企業特有のジレンマが、Algoageには存在しない。横山氏・成田氏は、この環境こそが革新的な事業創造の土壌になると信じているわけだ。

他社との明確な違い③:ステークホルダーの数は、必要最少限

そして第三の違いが、意思決定のスピードだ。上場企業であれば、株主や市場への説明責任のために、多くのプロセスや調整コストが発生する。未上場スタートアップでも、IPOに向けた最短距離を進むために、少数株主との密な連携が必要になるシーンは多くなる。

キャリアの中で上場のタイミングも経験した成田氏は、その違いをリアルに知る中で、今、Algoageに身を置くことを選んでいる。

成田もちろん、説明責任は常に大事です。しかし、上場をより強く意識するN-1期(*)などでは、どうしても構造として、本当に目の前の事業に必要な仕事をしているのかどうか、わからなくなる場面も生じます。

今の私たちには、DMMグループの亀山会長と担当役員の二人くらいしか、経営におけるステークホルダーが存在しません。その分、顧客とプロダクトに向き合い続ける時間を確保できる。そのほうが、事業成長のためには良いはずです。

*……上場する決算期をNとし、その前期(マイナス1期)を指す。「エヌマイナスイチ」と呼ばれることが多い

潤沢なアセット、領域の縛りのなさ、そして圧倒的な意思決定スピード。Algoageは、DMMグループという“巨人の肩の上”で、ピュアに「事業創造」に没頭できる環境を構築しているとも言えるわけなのだ。

社会インパクトを生む事業家に不可欠な「N1解像度」と「構造化力」──現場×戦略で、一つ上の視座へ

このユニークな土壌で、ピュアに事業に向き合い続けることができるのが、AlgoageのBizDevだ。現在は横山氏・成田氏が実質的に担当している状態だが、これから多くのメンバーを集めながら、“事業創造会社”として拡大していく。

そんな二人の間では、すでに明確な「BizDev像」がある。

横山「事業家」に必要なスキルセットは二つに分かれると考えています。

一つが「N1解像度」。もう一つが「構造化力」。

この両方を強化し続けられる環境に身を置くことが、何よりも重要なのではないかなと。その試行錯誤を通して、大きな事業を創っていけるようになり、社会に対してインパクトも生み出せるものだと思います。

だから、私たち二人はこれらを鍛え続けていますし、ほかのメンバーにも鍛え続けてもらえるような仕組みを考えています。

「N1解像度」とは、顧客一人ひとりの顔が思い浮かぶレベルまで、その課題やインサイトを深く理解する力。つまり、現場の最前線で泥臭く汗を流しながら、数字だけでなくユーザーと向き合い、ファクトベースで仮説を立て、検証を繰り返す実行力全体を指す。

そして「構造化力」とは、手元のファクトを抽象化・一般化し、事業戦略・ビジネスモデルとしてまとめあげ、再現性高く機能する仕組みに落とし込む力だ。単なる論理的思考(ロジカルシンキング)ではなく、自らの試行錯誤を基にしつつ、客観的な視点も取り入れて戦略に落とし込み、それを正解にしていくのがミッションとなる。

横山氏は、この両方を兼ね備えなければ、大きな事業を創り上げていくことはできないと考えている。

横山たとえば、とにかく手当たり次第にアクションして「なんだか伸びそうです!」と話すにとどまってしまっては、継続的な成長など見込めません。これが、「N1解像度」だけしか持てていない状態ですね。

その一方で、「構造化力」しかない状態は、外部からのコンサルタントや批評家のようにふるまって「こうすれば伸びそう」という思考や会話に終始してしまう状態。自らの試行錯誤との連続性がなければ、すべて絵に描いた餅になってしまいます。

成田ここまでの話の内容から感じられると思いますが、横山は「構造化力」が非常に強いです。一方私は、「N1解像度」にかなり偏っているので、いつも学ばせてもらっています。というか、何とか食らいついているという方が正しいかもしれませんね。

横山成田は現場における推進力が非常に高いので、『DMMチャットブーストCV』についてはほとんどすべてを任せています。「構造化力」に課題を感じていると本人は言いますが、Algoageに来てからぐんぐん伸びている印象も強いですね。

成田横山さんは本当に「構造化の鬼」なので、普段のコミュニケーションからビシバシと鍛えられました(笑)。ただ、この面も含め、多くを実践の中で学び続けられる環境だとも言えます。

成田結局、BizDevって「カメレオン」になれる必要があると思います。その事業のフェーズによって、最も重要なことって変わっていきますよね。そのたびに、全く異なる役回りをこなし、新たな仮説検証を進めることで、次の成長を生み出していく必要があるわけです。

私自身、AlgoageにBizDevとして入社し、『DMMチャットブーストCV』のプロダクトマーケティングマネージャー(PMM)とセールス(営業部長)という両極端な役割を担ってきました。ちなみに、プロダクト開発もセールスも、ほとんど経験はありませんでした(笑)。そして事業部長になってからは、プロダクトとセールスを同時に見たり、組織・人事面に向き合ったりと、さらに広くさまざまな役割をこなすようになっています。

こうしてさまざまな役割を担ってきましたが、結局どんなフェーズでも“現場”に身を置くことが欠かせないと感じています。現場でN1の解像度を持ってこそ、事業にとって本当に重要なことが見えてくるからです。

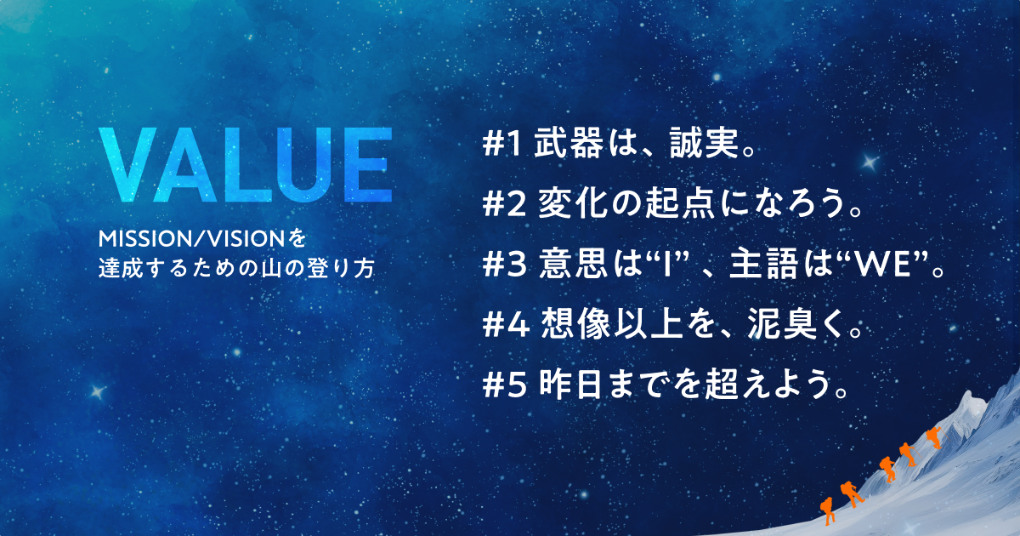

横山私は成田のこうした動きから、「現場で泥臭く汗を流すこと」の大事さや、その思考法を学ばせてもらっています。常に「今、何が必要か」を考え続けて、ゼロベースでピュアに役割を再定義し、すぐに動く。口で言うのは簡単ですが、実践し続けているのは本当にすごいと思います。2025年に刷新したバリューの一つ「想像以上を、泥臭く。」を最も体現してくれていると感じますね。

成田「想像以上を、泥臭く。」は、以前から自然とそうだったので、正直特に意識しているわけではないです。不確実な状況下で事業を進める以上、常に「本当に今、この役割でいいのか」という問いとともに進んでいくしかないと感じています。

2025年に刷新された新バリュー(提供:株式会社Algoage)

取材でのこのようなやり取りからも、二人がピュアに向き合うことで、互いに学び、刺激し合いながら、バリューを自然と体現している様子が見て取れる。

ピュアに挑戦してこそ、「次の当たり前」を生み出せる

「N1解像度」と「構造化力」を両輪で磨き込み、最速で「事業家」へと成長できる。それこそが、Algoageが「第二創業期」と位置づける今、この瞬間に参画する最大の醍醐味だ。

Algoageは、一つの成功に安住しない。『DMMチャットブーストCV』のグロースを牽引する成田氏も、新規事業の立ち上げにフルコミットする横山氏も、すでに「次の柱」を創るための、新しい0→1の挑戦を見据えている。

成田氏が仕掛けるのは、『DMMチャットブーストCV』に続く「広告事業」の次なる柱だ。

成田氏率いる『DMMチャットブーストCV』は順調に成長を続けている(提供:株式会社Algoage)

成田今のこのプロダクトさえグロースできればいいわけではありません。もう少し広く「広告」という事業領域で考え、いくつも事業を創っていくことで、非連続的な成長を実現していこうとしています。

そのためにも、1→10フェーズのオペレーショナルな施策を含めたグロースを担うBizDevだけでなく、この領域で新たに0→1フェーズの立ち上げを担うBizDevも必要です。

そして横山氏は、広告領域外の「コンパウンド(複合的)」な新規事業を、自ら事業責任者として主導している。

横山広告事業とは別で、私が手を動かし、全く新しいAIエージェント事業を0→1で立ち上げているところです。詳細はまだ明かせませんが、プラットフォームのような形の事業にすることで、周辺でいくつも事業/プロダクトが生まれるようにしたいと思っています。

これは、私自身がBizDevとして0→1を実践しつつ、その上で新たな0→1がたくさん生まれる仕組みを創ろうとしている挑戦でもあります。“事業創造会社”になっていく仕組みを創っているとも言えますね。

成田「AIエージェント」という言葉を使った事業はたくさん出てきていますが、本当に世の中にインパクトをもたらす事業はまだほとんどないように感じます。横山は、そんな現状に風穴を開けるような、本質的なAIエージェント事業を仕込んでいます。

二人とも、現状には一切満足することなく、ピュアに、新たな挑戦を続けている。加えて、今後は組織面での「ピュアな挑戦」も進めていきたいという意気込みも示した。

横山未上場スタートアップではストックオプションというかたちで、従業員向けにインセンティブを設計し、モメンタムの醸成に活用していますよね。それがAlgoageでは存在しないという点に懸念を感じる方もいるかもしれませんが……この点も、DMMと合意できれば制約は少ないので、柔軟に考えられると思います。

例えば、事業のマイルストーンに応じたインセンティブを設計するとか。想像するとワクワクしてきますね(笑)。

成田従業員から見れば、「シリーズ〇の調達」だとか「上場」だとかは、わかりやすくモメンタムになる出来事ですよね。そういったものを、我々も疑似的に創ってみるというのは、確かに面白いかもしれません。

事業だけでなく、組織開発・組織設計面でも“ピュア”に向き合い、前例にとらわれずに新たな施策を講じていく──そんな動きも、この二人は心から楽しんで取り組もうとしているわけだ。

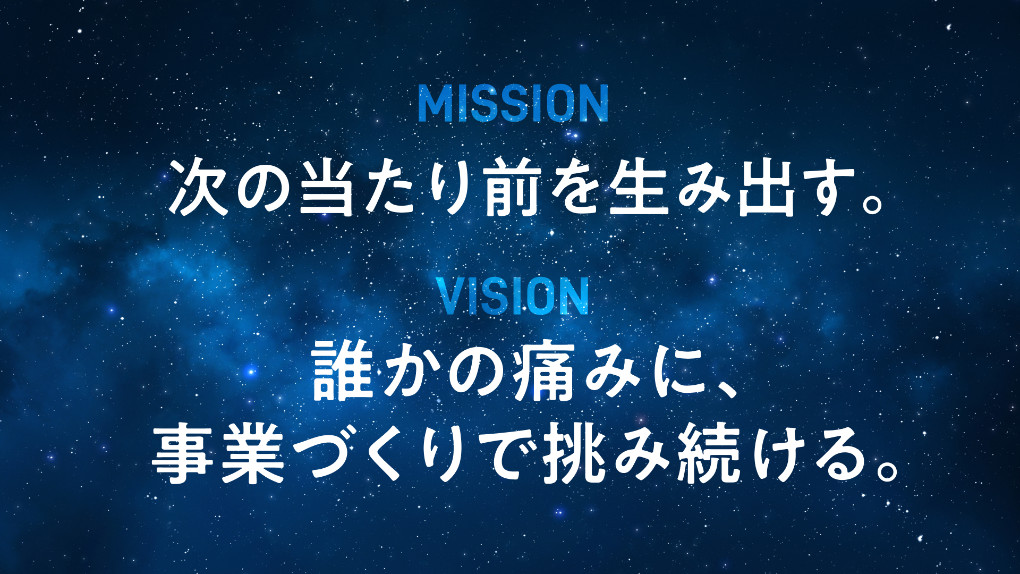

2025年、先述のバリューに加え、ミッション・ビジョンも刷新した。その際、事業創りの軸を、 「インパクト」──10億円を最低ラインにDMMの次の柱を担える規模を狙うこと、と、「本質」──「誰かの痛み」に向き合い真に価値のあるものを届けること、の2つに定めている。そうした挑戦の積み重ねが、「次の当たり前」を社会に生み出す原動力になっていく。

ひたむきに、そして純粋(ピュア)に歩み続ける。その姿勢が、これからの挑戦をさらに加速させていくのだと取材を通じて感じさせられた。

AIは、もはや当たり前。だからこそ、事業に全集中することが何よりも重要だ──。

もしあなたが事業家・経営者キャリアに最短で進みたいのなら、そして“ピュア”に事業に向き合いたいのなら、この環境は間違いなく有力な選択肢になるはずだ。DMMという“巨人の肩”の上で、「N1解像度」と「構造化力」を両輪で磨き、次の柱を立ち上げていく場に身を置くことを、ぜひ想像してみてほしい。

こちらの記事は2025年11月27日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏

- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.29:株式会社ザ・ファージ 岩佐 晃輔氏

- 株式会社ザ・ファージ 事業開発 / プロダクトマネージャー

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社Hajimari 亀田壮司氏

- 株式会社Hajimari ITプロパートナーズ事業部・ゼネラルマネージャー(GM)

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.26:株式会社Schoo 中澤 怜士氏

- 株式会社Schoo 事業開発部門 Schoo Swing推進ユニット ユニットマネージャー代行

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.27:株式会社Pitta 古川 くるみ氏

- 株式会社Pitta CS(BizDev兼務)

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.28:株式会社クラダシ 山口達也氏

- 株式会社クラダシ グリーンインフラカンパニー 事業開発部 部長