若手は全員、「経営人材候補」──ラクスル流・レバーを握る人材の育成と、AI時代のアップデート

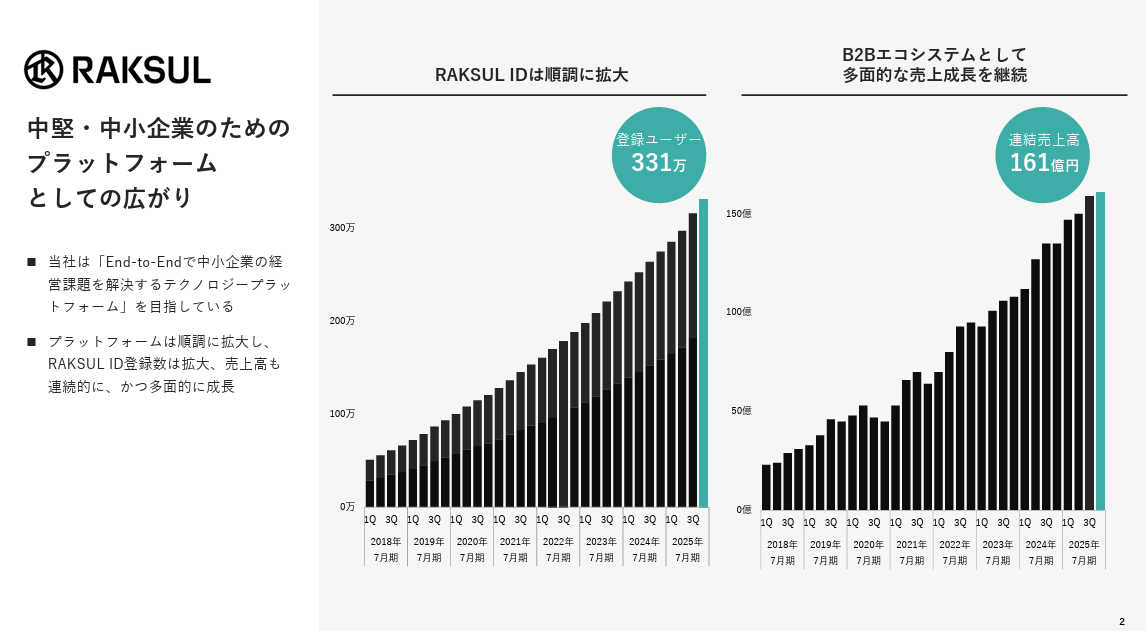

スタートアップ界隈でのキャリア論と言えば、どうしても自身の市場価値を高めるための「専門性の強め方」に寄っていくことが多い。その一方で、ラクスル株式会社(以下、ラクスル)では以前から、その潮流と逆行するかのように「経営人材」の育成・輩出にこだわり続けている。以前からFastGrowがフォーカスしてきたBizDev職に限らず、新卒エンジニアから経営層への道を歩む者もいる。その理由を今、新たに解剖していきたい。これが、本連載の出発点だ。

事業の非連続な成長は、プロダクトや戦略だけでは生まれない。それを構想し、実行し、困難を乗り越える「人」によってのみ、もたらされる──。

ラクスルに2014年から在籍し、今は上級執行役員 グループCRO 兼 ノバセル代表取締役社長である田部正樹氏はそう確信している。

本連載では3回にわたり、田部氏の語りを通して、ラクスルが実践する経営人材育成の思想と戦略の核心に迫る。第1回となる今回は、全ての議論の土台となる「なぜ、ラクスルは経営人材を育てようと奮闘してきたのか」という、その根底にある哲学を解き明かしていく。

若手=経営人材候補という前提と「社長視点」

まず、ラクスルにおける「若手経営人材」の定義と、なぜその育成に力を入れているのか、その背景について伺いたいです。

田部まず若手の経営人材の定義ですが、ベンチャーやスタートアップにおいては、新卒や20代の若手で入社される方はほぼ全てが経営人材候補なのではないでしょうか。その前提の上で、経営人材とそうでない人の違いは、責任を負う範囲にあります。

経営者とは、組織、財務、事業、プロダクトという会社のあらゆる側面に対して責任を持つ存在です。例えば、自分が直接関わっていない部署で誰かが辞めたとしても、事業がうまくいかなかったとしても、他責は許されない。全てを自分の責任として捉えた上で、改善とさらなる成長に向けたアクションを決めて動き続けなければなりません。

もちろん、自分の担当範囲の成功だけを考えるスペシャリストも会社には必要です。しかし、経営人材と呼ぶべき人々は、常に会社全体の状況を俯瞰して、新しい意思決定を続けていく必要性がある。スペシャリストとは全く異なる存在だと思います。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

田部「社長だったらどう考えるか」という視点を持ち、実際にアクションしていけるかどうかが、多くの候補者の中から経営人材が絞られていく分かれ道になっているとも感じます。

田部氏(2024年2月、FastGrow主催イベント登壇時)

企業の成長は「人」、多様な経験でレバーを増やす

昨今、スタートアップ界隈も成熟し、経験者採用に注力する企業も増えています。ラクスルが一貫して若手の育成にも力を入れているのはなぜでしょうか。

田部そもそも前提として、育成に力を入れないスタートアップなんてないと私は思いますし、力を入れなければ企業の永続的な発展は実現しないと思います。 そのうえで敢えて言うならば、会社の非連続な成長は、突き詰めると「人」によってもたらされるから、というのが理由になります。

私がラクスルに在籍して約11年、会社が大きく伸びるタイミングもあれば、落ち込むタイミングもありましたが、その要因はほとんどが人でした。常に組織にいる人の能力値の総和が会社の価値を決定すると考えており、事業を作ることと同じくらい、組織づくり、つまり人の育成が重要だと捉えています。

田部それに、私の個人的な想いも絡めて言うと、ビジネスパーソンとして若いうちに、いろいろなことを経験してもらいたいんですよね。

若いうちの多様な経験は、やはり重要だと考えているんですね。

田部はい、そうですね。大企業の総合職採用では、ジョブローテーションというかたちでさまざまな分野の経験を積んで、経営幹部になっていきますよね。スタートアップではリソースに余裕がないため、そうした組織づくりがしにくいと思いますが、ラクスルでは以前から意識的に取り組んできました。

営業ばかり10年やっていくよりも、マーケティングや人事、財務、経理などの経験がある方が、経営人材に近づきやすいんじゃないかと思うんです。

ラクスルは、BtoB領域でのBizDev(事業開発)を主軸として成長していく会社です。ここで言うBizDevとは、営業やマーケティングで事業を伸ばすアイデアを出すみたいなことでなく、採用・育成、マネジメント、ファイナンス、そして昨今ではAIのような最新テクノロジーのキャッチアップまで、あらゆる領域にアンテナを張って事業をグロースさせていく役割です。また、エンジニアとしてキャリアをスタートさせたとしても、BizDevのように思考・行動し、非連続成長を生み出すような経営人材が生まれ始めているところです。

私たちの会社ではこうした状態を「多くのレバーを持っている」と表現します。一つの領域のことしかできない人よりも、多様なレバーを持っている人材の方が経営者になりやすい。そのため、若いうちから意図的に多様な経験を積んでもらい、多くのレバーを持てるように育成しています。

顧客理解→ジョブローテ→AI活用へ

どのような順番で、どのような仕事を任せていくべきか。具体的なお考えがあれば教えてください。

田部最初のステップとして最も重視しているのが、ユーザーや顧客の理解です。そのため、キャリアの初期段階では、営業やカスタマーサポートなど、顧客と直接向き合う仕事を経験してもらうことが多いです。例えば、以前FastGrowさんにも登場した木下(現ラクスル 執行役員)は、入社後の2年間カスタマーサポートとしてコールセンター勤務を経験しました。楠(現ノバセル AI事業責任者)は営業を1年間やりましたね。

ちなみに私も、新卒で丸井グループに入って、1年目に店頭の販売員を経験しました。当時は「この仕事をやるために丸井に来たんじゃない」と偉そうに感じてしまっていたんですが、そこで今の経営にもつながる商売感覚を得たと思います。

木下氏のキャリアの変遷例

新卒入社5年目・子会社ダンボールワンCOOに就任した時期

単独インタビュー記事

楠氏のキャリアの変遷例

新卒入社2年目・ノバセル アナリティクスマネージャーに就任した時期

廣川氏(M&A BASE代表・当時)との対談記事

その「商売感覚」にどのような意義があると考えているのでしょうか?

田部顧客が何を求めているのかという「商売感覚」を肌で覚えることは、全てのビジネスの基礎になると考えています。裏を返せば「消費者感覚」に敏感な状態という言い方もできますね。

頭の中で事業を考えるだけでなく、「顧客からお金をいただくとは、そもそもどういうことなのか」という点を突き詰めて考えることが、良い経営にとって不可欠だと思うんです。長いキャリアを見据えた時、こうした一見地味に見える経験が後々大きく活きていきます。

新卒で「BizDevになりたい」「事業開発がしたい」という声も聞きますが、顧客理解・現場理解なくしていきなりできるものではありません。ラクスルでは、1年目から事業開発の機会を約束するのではなく、まず顧客と向き合う経験を積み、3年後に事業開発ができるようになる、というアプローチを重視しています。

若いうちから「○○をやりたい」という意志があるのは素敵ですが、それだけではダメということになるのでしょうか?

田部ダメというわけではありませんが、その背景の考え方には注意が必要だと思います。平均寿命が長くなったり、生産年齢人口が減っていったりしている影響で、60歳や65歳で定年を迎えられるわけじゃない時代ですよね。長い目で人生やキャリアを考えれば、「目の前の楽しそうな仕事」よりも、「将来、○○や○○ができるようになる経験になる仕事」をやるほうが重要だと考えられるはずです。

そして若手を採用・育成する企業側の考え方としても、「今この経験をしてもらうことで、将来何ができるようになるのか」こそが重要です。

ラクスルでは、1年目からいきなり事業開発に取り組むというよりも、まずは事業の構造や成長の仕組みを多角的に理解することを重視しています。

そのため、ビジネスサイドの新卒メンバーには、セールスやカスタマーサポート、マーケティング、ファイナンス、組織づくりなど、事業を支える複数のドライバーを経験してもらい、こうした土台をもとに、本格的に事業開発にチャレンジしていける環境を用意しています。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

長年、人材育成に取り組んでこられた中で、時代の変化とともに育成方針で変わってきたことはありますか?

田部直近で大きく変わったのは、やはりAIの台頭です。私が20年かけて培ってきたマーケティングの知識や経験も、今やAIに聞けば一瞬で答えが出てくる時代になりました。

これまではラクスルでも「一つの仕事に深く取り組み続けて、知識や経験を蓄積する」ということを重要視していたのですが、前提が変わってしまった。知識のインプットや特定の経験を積むことの価値は、相対的に低下したと言えます。

代わりに重要になったのが、回転のスピードを上げていくことです。AIの一般化によって、事業開発の現場での実行スピードはどんどん上がっていくはず。若くて経験の浅い人でも、AIを使いこなすことで、仮説検証のサイクルをこれまでは考えられないスピードで回していくことができる。いち早く成果を生み出せる可能性があるわけです。

つまり、AIを含めた最先端ツールを使いこなせるのであれば、むしろ今までよりも早いタイミングで事業開発に挑戦させてみるという実験も始めています。新しいツールへの適応力が、若い人の方が高いかもしれないので、今後の事業開発を牽引するのは若手が中心になる可能性もあると感じています。

ラクスルでも、若手に期待できることが増えたため、すでに育成方針を変えたということでしょうか?

田部今は「変えてみて、検証をしている」くらいですね。ここから1〜2年の間に、AIのレベルも、活用状況も、大きく変わっていくと思うので、変化させながら見極めようとしているところです。

若手への期待はありますが、一方で、たとえばノバセル社内でAIを一番使ってるのはおそらく僕なんですよね(笑)。若いからと言ってみんなが多く使えているとも限らないわけで、もったいないなぁとも感じますね。ぜひもっと多くの、「将来は経営者になりたい!」と意気込む若手のみなさんがラクスルに来て、誰よりもAIを触りながら事業開発にスピーディーに取り組むというところにも挑戦してみてほしいです。

ラクスルでは引き続き、若手経営人材の候補を大募集中(採用情報はこちらから)

「若手経営人材」の採用・育成についてお悩みなら

こちらの記事は2025年11月04日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

次の記事

連載ラクスル流「若手経営人材」になるための条件——若手から経営へ至る“レバー”の増やし方

3記事 | 最終更新 2025.11.10おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.19:ゼンシン 井上 歩氏

- 株式会社ゼンシン BizDev

世のマーケターに告ぐ。「我々の責務は事業を伸ばすこと。広告に非ず」──スタートアップのグロースを牽引するマーケティングの立役者4名が語る

- 株式会社GrowthCamp 共同代表

「経験や年次は関係ない」──事業家輩出企業のUPSIDER×ノバセルに訊く、リーダー・意思決定者を育むスタートアップの共通項

- 株式会社UPSIDER 代表取締役

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏

- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ