そのキャリア戦略に「手応え」はあるか?──大手出身者がPKSHAで見出した、技術とビジネスの“共進化”で描くAI時代の市場価値の高め方

AIはもはや、一方的に“使う”だけのツールではない。FastGrowの読者であれば、そのことに異論はないだろう。

我々人間が、そして社会が、AIと共に学び、変化していく時代の幕はとうに開けている。この大きな構造変化の最中で、自身のキャリアをどう描くべきか、その成長戦略に新たな問いを抱くビジネスパーソンは少なくない。

こうした時代を勝ち抜いていくためには、AIを活用することだけに固執せず、AIと人が共に成長し続ける思考が必要になる。AIと人が共に進化する時代なのだ。そして、これを2012年の創業以来から言い続け、他事業展開による成長を実現してきた先進的なAI企業がある。株式会社 PKSHA Technology(以下、PKSHA)だ。

2017年に東証マザーズ上場後も成長を続け、創業12年目となった2024年にはプライム市場へ変更、社員数は652名にまで拡大した(2025年8月現在、会社紹介資料参照)。それは、同社が創業以来の思想を絵空事で終わらせず、事業として社会に価値を提供し続けてきたことの表れだろう。

本記事では、そんなPKSHAに所属する3名のBizDevを追う。

石津賢一氏、村上洸太氏、そして米森大輝氏。皆、日本を代表する大企業で確かな経験を積みながら、次なる挑戦の場を求めPKSHAへ飛び込んだ。PKSHAが「研究開発から事業化まで」を一貫して手掛けるからこそ生まれる「地に足の着いた手触り感」。彼らが語る技術とビジネスが融合するカルチャーのリアルは、AI時代のキャリアを再定義する羅針盤となるはずだ。

- EDIT BY TAKASHI OKUBO

AIと“共進化”する号砲は鳴った。

君はそのキャリアのままでいいのか?

日本を代表する大企業。そこで得られる経験や安定した環境は、キャリア形成において大きな価値を持つ。しかし、社会とAIの関係性が劇的に変化する今、これまで安泰と思われたその場所で自身の成長曲線や事業の手触り感に、新たな問いを抱き始めているビジネスパーソンも少なくないのではないだろうか。

AIによる大きなパラダイムシフト。象徴的なのが、情報へのアクセス方法だ。かつて我々は「検索エンジン」の窓にキーワードを打ち込み、膨大なリンクの海から答えを探し当てていた。しかし、今やGoogleのAI Overview(AIによる概要)が当たり前となり、その便利さを日々感じるのではないだろうか。対話型AI「Perplexity」CEOのAravind Srinivas氏も自社サービスを「アンサーエンジン」と定義するように、時代はAIとの自然な対話を通じて、直接的に答えを得る方向へと舵を切り始めている。

こうした不可逆的な変化の中、ビジネスの世界であるキーワードの重要性が増している。それが「共進化」だ。

元来、共進化とは、密接な関係を持つ複数の種が、互いに影響し合いながら進化することを指す言葉だった。しかし今、この概念はAIと人間の関係性を語る上で、より根源的な意味を帯び始めている。

PKSHA代表の上野山勝也氏は、AIの応用可能性が広がる中で、2025年以降は「何のためにAIを使うのか、AIを使う私達はどうありたいのか?という『Humanity(人間性)』に対する洞察や意思の重要性が一層増す」と語っている。

近未来AIに関して起こること

— 上野山勝也 |国産AIプロダクトを創るパークシャ代表 (@KatsuyaUenoyama) March 4, 2025

自分の情報をAIに「開示した」人が、AIのよい恩恵を受けられるようになる。逆に、プライバシーを気にして、自分の情報をAIから「閉ざす人」はAIの恩恵を受けられない、と言う新時代。

ただ、これはふと考えてみると今とあまり変わっていないかも知れない…

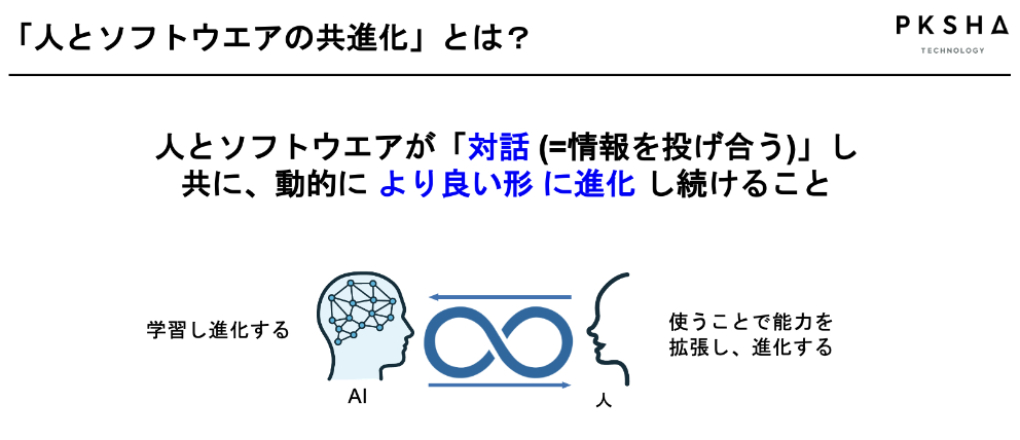

また、同社執行役員の佐野長紀氏も、「人がAIを使って正しい判断をすると、それをAIが学習してさらに賢くなり、賢くなったAIを使うと今度は人間が新しい発見をする」という好循環(ループ)だと説明する。

人とソフトウエアの共進化(PKSHA Technology提供)

AIと人間が相互に作用し、共に進化していく──。

この概念は、もはや一企業のビジョンに留まらない。変化の激しい時代を生き抜き、持続的な成長を遂げるために、すべてのビジネスパーソンが持つべき思考様式なのではないだろうか。

あなたのその「モヤモヤ」の正体は、社会に新たな価値を届ける“当事者”になれていない渇望感なのかもしれない。

机上の空論や実証実験で終わらない、リアルな価値を社会に届けたい──。大企業で培った経験を携え、AIの社会実装という新たな挑戦の最前線に身を投じる者たちがいる。

大手金融機関出身の石津氏は、金融の第一線で「技術の進化と組織の論理とのギャップ」に危機感を覚えていた。そして、大手化学メーカー出身の村上氏は「ビジネス変革の壁」を感じ、大手SIer出身の米森氏は「手触り感のある仕事」への渇望を抱いた。

彼らのような先駆者たちのリアルなエピソードは、AI時代のキャリアを再定義する上で、多くの気づきを与えてくれるだろう。そんな彼らの選択を深く理解するため、まずはその新たな挑戦の舞台であるPKSHAとは何者なのか、その強さの源泉を客観的に紐解いていきたい。

PKSHAとは何者なのか。その強さを支える「3つの共進化」

近年、大企業で経験を積んだプロフェッショナルが、スタートアップを次なる挑戦の場として選ぶケースが増えている。その中で今回、PKSHAの事例を紹介するのは、彼らを惹きつけた事業モデルそのものに、キャリアを再定義する上でのヒントが隠されているからだ。

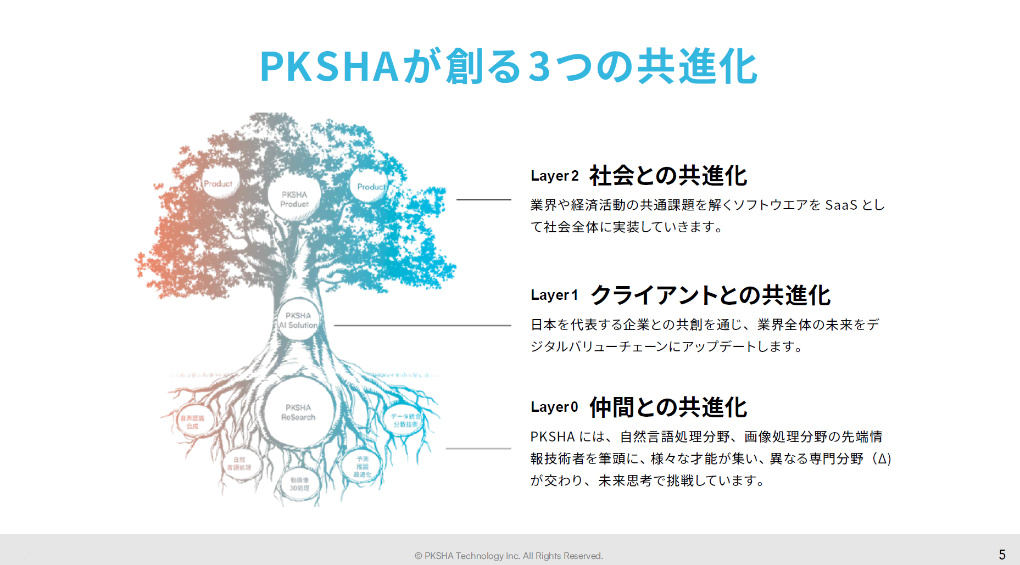

その思想の根幹にあるのが、セクション1で触れた「3つの共進化」だ。多様な専門性を持つ「仲間との共進化」を土台に、日本を代表する企業との「クライアントとの共進化」を推進し、そこで得られた知見を社会全体の課題解決に繋げる「社会との共進化」へと繋げる。

こうした思想は、アルゴリズムの基礎研究から、業界特化のソリューション開発、そして広く社会で使われるプロダクト(SaaS)への展開までを一気通貫で手掛ける事業プロセスに落とし込まれている。

“PoCの先にある事業化”や“手触り感のある価値創造”を次なる挑戦のテーマとして掲げていた彼らにとって、この「研究開発から社会実装まで」という一貫した価値創造プロセスは、まさに渇望していた「当事者」としてのキャリアを築けるフィールドそのものだったというわけだ。

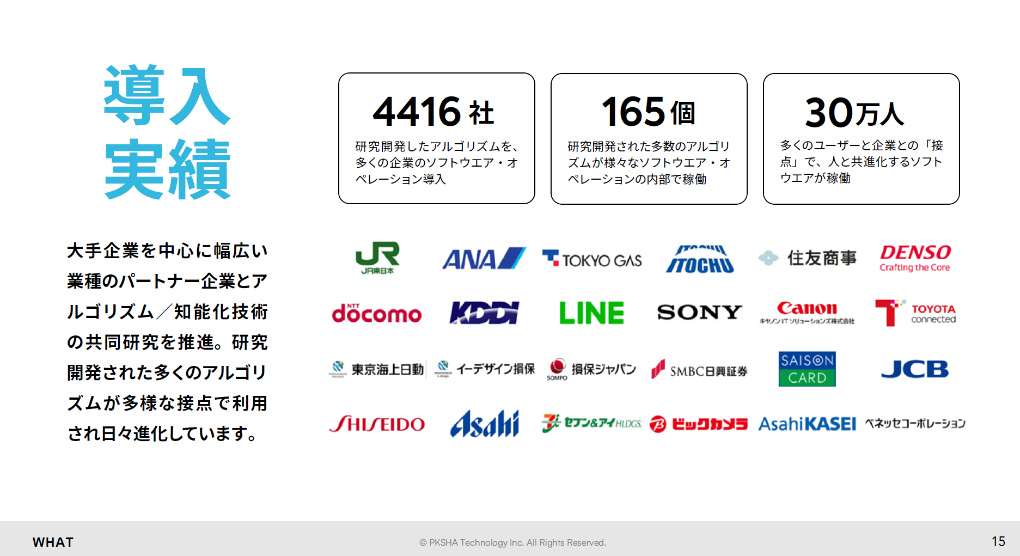

同社の社会実装へのこだわりは、データ分析プラットフォーム『Kaggle』で数々の金メダルを獲得する世界レベルの技術力と、累計4,416社以上への導入実績によって裏付けられている(表彰歴)。圧倒的な技術力は、BizDevにとって「どんなに挑戦的な提案も、技術を理由に諦めなくて済む」という信頼の証でもあるといえよう。

「本物」を見極める目。なぜ彼らはAIの“社会実装”にキャリアを賭けたのか

挑戦の舞台が明確になったところで本題へと進もう。

AIブームに乗り、新たな挑戦を謳う企業は増えている。だが、その一部ではキャリアの行き詰まりを感じる例も少なくない。3名が新たな挑戦の先に見たものとは何だったのか。その渇望の根源を探ると、米森氏の極めてシンプルで本質的な一言に行き着く。

米森一番やりたかったのが「地に足の着いた仕事」でした。事業の企画からシステムを作り、お客様に提供するところまで一気通貫で関わり、その結果として喜んでもらいたい。社会に価値を提供できていると実感できる仕事がしたかったんです。

米森氏

米森氏が面白いのは、「AIをやりたいからPKSHAへ」というアプローチではなかった点にもある。

米森社会価値の実現という大きな目的があり、そのための強力な手段としてAIがあった。その掛け算が決め手でした。もちろん、キャリアの価値は理想だけでは測れません。

PKSHAには価値創造に集中できる環境と、働き方の自由度があります。そうした、自分の経験やスキルを活かしながら、新しい挑戦に向き合える土台が整っていることが、私にとっては大きな価値でした。

多くのAIプロジェクトが、ビジネスインパクトを生み出す「社会実装」というフェーズに到達する前に、概念実証(PoC)の段階で停滞してしまうことがある。金融の第一線にいた石津氏も、これまでの経験を通じてAI活用の可能性をより広く社会へ展開したいという想いを強め、次のステージとしてPKSHAを選んだ。

石津生成AI系のプロジェクトを進める中で、AI技術の進化のスピードを目の当たりにしました。前職でのプロジェクト推進を通じて、多くの学びと気づきを得る中で、よりスピード感をもって実装まで携われる環境に身を置きたいと考えるようになりました。

こうした状況は、私自身のキャリアにとって大きな財産であり、「AIを社会の中でどう価値に変えていくか」という次の挑戦テーマを意識するきっかけになりました。日本全体のAI活用をさらに前進させたい、その想いが今の原動力になっています。

石津氏

PoCで終わらない、その先の「社会実装」。元々化学分野の研究者だった村上氏もまた、その点に強く惹かれたと語る。

村上化学メーカーの中でITテクノロジーの活用に取り組んでいると、既存の業務をデジタル技術で効率化することはできても、事業のあり方やビジネスモデルそのものを変革するところまでは踏み込めない、という感覚がありました。

「自分たちが生み出した技術で、もっとダイレクトに事業や社会に貢献したい。作ったものを社内だけでなく、外にも展開していく経験がしたい」。そんな想いを実現できる場所を探す中で強く惹かれたのが、まさに「AIの社会実装」に圧倒的な強みを持つPKSHAでした。

面談で会う社員が皆、「我々ならできる」という自信に満ち溢れていたのも印象的でしたし、この活気ある雰囲気が、圧倒的な社会実装実績を支える原動力になっているのだと感じました。

村上氏

三者三様に語る彼らだが、PKSHAを「本物」だと確信した理由を紐解いていくと、共通して見えてくるものがある。それは、社会実装というゴールを達成するためにAIをどう活用するのが最適解かを見極めていく、徹底した現実主義だ。

時にはAIではない解決策を提示し、「Human-in-the-Loop,HITL(AIが判断に迷う複雑な問い合わせだけを人間にエスカレーションするなど)」を厭わない。壮大な構想を語るだけでなく、まずは「Quick Win(短期的な成果)」で現場の効果を実感してもらい、そこから得た信頼と資金でより大きな変革へと繋げていく。その堅実なアプローチこそが、社会実装を可能にしている。

結局のところ、3人に共通していたのは、流行りの技術や肩書きではなく、「自分が“当事者”として、社会に価値を実装できるか」という極めて本質的な問いだったのだ。

渇望は、いかにして「熱狂」に変わったか。事業創造の最前線

かつての経験を経て、「より現場に近い形で価値を生み出したい」という思いを抱いた3人。彼らが抱いた思いは、PKSHAという舞台で、いかにして事業を創造する「熱狂」へと昇華されたのだろうか。その答えは、単なる受託開発ではない、顧客との「パートナーシップ」という思想が、日々のプロジェクトに色濃く反映されている点にある。

その渇望にPKSHAはどう応えたのか。米森氏は、その答えが「顧客との関係性」という、仕事の根幹を変える一点にあったと語る。

米森以前は、お客様の要望に沿ってシステムを作り上げていく関わり方が中心でした。そこでは多くの学びを得ましたが、次第に“ともに事業をつくる関係性”を志向するようになりました。PKSHAでは、我々はAIを作ってくれる発注先ではなく、「一緒に事業をつくり、3年後の未来を目指すパートナー」として見られることがほとんどです。この関係性の違いが、仕事の充実感を大きく高めています。

その「パートナーシップ」は、具体的なプロジェクトでどう価値を生むのか。石津氏がリードする金融機関向けの「与信モデル構築プロジェクト」は、まさにその好例だ。

石津融資判断の現場には、担当者の経験が生きる一方で、よりデータドリブンに意思決定を支援する余地もありました。このプロジェクトでは、世界的にも結果を残しているAIエンジニアと我々BizDevがワンチームとなり、クライアントも交えて「業務効率化にとどまらず、中期的な事業拡大を支えるAIモデルをどう作り上げるか」を密に議論しながら進めました。

まさに私の金融業界での経験とビジネス視点、クライアントの実務知見、そしてエンジニアの技術力が共進化を起こし、他社にはないモデルを生み出せたと自負しています。

この技術とビジネスが融合する文化は、村上氏が担当する保険業界のプロジェクトでも彼の渇望を熱狂に変える原動力となっている。

村上社内情報をAIが検索・要約して回答する「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」という技術の導入を進めていますが、PKSHAでは職種の領域を互いに少しずつ越境し合うことが推奨されています。例えば、BizDev側からアルゴリズムの構成をエンジニアに提案することもあれば、逆にエンジニアから意見をもらうことも多い。こうしたカルチャーが良いプロダクト創出に繋がっています。

こうした文化を支えるのは、代表である上野山氏の「社会に対していいものを作りたい」という、創業以来ブレない思いだ。その強い意志が組織の隅々にまで浸透し、リアルな価値創造を加速させている。

米森ベンチャー企業のカルチャーは、突き詰めれば代表の思いがどれだけ伝播するかにかかっていると思います。入社してから今まで、社長のその思いがブレたことは一度もありません。その強い意志が、結果として私たちメンバーにまで届いているんです。

思想が思想で終わらず、具体的な「仕組み」と「文化」として血肉化している。企業が掲げるビジョンが、リアルな価値創造を加速させる力となるか否かの重要性が感じられたのではないだろうか。

こうして、彼が抱いた「手触り感」への渇望は、顧客を「パートナー」として巻き込むPKSHAの仕組みと文化の中で、事業を想像する「熱狂」へと姿を変えた。

だが、最高の舞台があったとしても、そこで最高のパフォーマンスを発揮できるとは限らない。最後に問われるのは、役者自身の変革である。

未来を実装する「パイオニア」への道。

変化に適応し続ける覚悟が必要

顧客とのパートナーシップを通じ、事業創造の当事者となる──。それは輝かしいキャリアの道筋に聞こえる。だが、その舞台で真の価値を発揮するためには、もう一つ越えるべき壁がある。それは、過去の成功体験を糧としながらも、常に自分をアップデートし続ける「適応力」だ。3名の成長実感の中から、その具体的な軌跡を見ていこう。

石津氏は、事業開発の責任範囲が「構想」から「実装」へと拡張したことに、大きな成長実感を得ている。

石津以前は構想フェーズを中心に担当していましたが、今は社会に実装するまでを一気通貫で関われる環境にいます。優秀なエンジニアたちと現実的な設計を共に考え、社会に確かな価値を届けられているという実感がありますね。

村上氏は、壮大な未来と、地道な一歩を結びつける思考法こそ、変化の激しい時代に適応する術だと捉えている。

村上ここで得た最大の学びは、壮大なビジョンを現実に「適応」させる思考法です。未来を描くだけでなく、そこから逆算して「明日から何をするか」を具体的に設計し、実行に移していく。この繰り返しこそが、変化の激しい時代を生き抜くための適応力なのだと感じています。

そして米森氏は、本質を追求するスキルこそが、アンラーニングの先に得た最大の成長だと語る。

米森前職のSIerで培ったプロジェクトマネジメントの型を応用することもありますが、それ以上にアンラーンしながら成長したのは、本質的に何が必要なのかをお客様と対話し、深掘りしていくスキルです。究極的にお客様が欲しいと思ったものを、我々だからこそ生み出していく。その力がつきました。

AI時代のキャリアを考える上で、過去の経験はもちろん重要だ。しかし、それ以上に、その経験を一度リセットし、学び直す「アンラーニング」の姿勢が求められる。例えばPKSHAのような企業では、過去の成功体験に固執する人材ではなく、それを一度壊し、異分野の知見と掛け合わせることで新たな価値を創造できる挑戦者が活躍するだろう。

構想で終わらせず、社会に実装するまでやりきる。壮大な未来から逆算し、明日の一歩を決める。彼らは今、単なるビジネスパーソンではなく、未来のソフトウエアを社会に実装する「パイオニア集団」の一員として、日々新たな価値を創造している。

もちろん、誰もが同じ選択をすべきだというわけではない。

大企業が持つ巨大な資本や顧客基盤、安定した環境の中でしか挑戦できない領域も数多く存在する。重要なのは、自分が何を渇望し、どのような環境で最も価値を発揮できるのかを見極めることだ。

AIと共に未来を創るか、AIに使われる未来に甘んじるか。あなたのキャリアの選択は、まだ見ぬ“共進化”への第一歩なのかもしれない。だとしたら、その化学反応を起こす場所は、案外すぐそこにある。

こちらの記事は2025年10月30日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

編集

大久保 崇

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

【ベンチャーキーパーソン名鑑】エンタープライズセールス編 Vol.11:amptalk 兼原 良太氏

- amptalk株式会社 Director of Sales

【ベンチャーキーパーソン名鑑】HR責任者編Vol.9:カサナレ 桑原 孝典氏

- カサナレ株式会社 HR General Manager

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.19:ゼンシン 井上 歩氏

- 株式会社ゼンシン BizDev

【ベンチャーキーパーソン名鑑】エンタープライズセールス編 Vol.10:THINGMEDIA 前原 朋之氏

- THINGMEDIA株式会社 CSO

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President