未来の経営人材は「レバー」を増やし、AIで回せ──事業×組織×財務×プロダクトの8マスで捉える、ラクスル流・若手経営人材のキャリアステップ

経営人材は「偶然」には育たない。ラクスル株式会社(以下、ラクスル)では、事業/組織/財務/プロダクトを〈連続×非連続〉で捉える“8マス”思考を軸に、「自分が動かせるレバー」を段階的に増やすキャリア設計を実装。そして、生成AIの一般化をどのように受け止め、どのように活用していくべきか──。

本連載の最終回であるこの3記事目では、グループCRO田部正樹氏から、実例とともにそのステップを具体化してもらった。

田部氏自身が面接で見ている“自分の言葉”の内実、メンターの置き方、AIを武器に回転を速める方法まで。明日からの行動が変わる実装ガイドを届ける。

この記事だけを読んでも、前の記事に戻っても、どのような順で読んでもそれぞれで学びが深まる、ある意味で「独立して意味を成す3本」をまとめた本連載。ぜひ時間をつくって、一つずつ読み込んでほしい。

経営人材に育つためのキャリアステップ(8マスの考え方)

ラクスルには、経営者やCxOを目指す上での王道となるようなキャリアパスはありますか?

田部私たちは経営人材に必要な要素を、「事業」「組織」「財務」「プロダクト(テクノロジー)」の4つの領域で、さらにそれぞれを「連続(既存事業の改善)」と「非連続(新規事業の創出)」に分けて、合計8つのマスで整理しています。

この中から少なくとも2つの素養を身に着け、「自分が動かし得るレバー」にすることで、経営人材としてのキャリアステップを登っていると表現しています。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

田部多くの人はキャリアを通じて、このうちの一つのマスを極めていくことになります。しかし、経営人材になるためには、複数のマスを経験することが不可欠です。

例えば、組織(人事)の専門家が事業開発の経験を積めば、二つのマスを経験したことになり、「組織をどのように拡大・開発しながら、事業をグロースさせていけるのか」を考えながら実践できる、非常に価値の高い経営人材になります。

同様に、財務のプロが組織(人事)マネジメントを経験して知見・経験を積み上げれば、人材(人財)投資という視点から経営に携わることができるようになります。

私たちの育成方針は、このような形で「動かせるレバーの数を、いかに増やしていくか」という考えに基づいています。

レバーを増やしてきた実例(ラクスルの面々)

ラクスルグループ内で、実際にさまざまな経験をして経営人材となったメンバーも多いわけですよね。

田部先ほども名前を出した木下を筆頭に、多くいますね。統合報告書のような形で2022年から継続して出している「価値創造レポート」にもそうした事例を載せているので、併せて見てください(価値創造レポートはこちらから)。

ラクスルグループ(*)で育った経営人材たち(抜粋、敬称略)

| 氏名 | 就任した経営ポジション | それ以前に経験したポジション |

|---|---|---|

| 上村 太介 (FastGrow 記事) |

・株式会社ラクスルファクトリー 代表取締役社長 | ・ラクスル株式会社 SCM・品質マネージャー ・ネットスクウェア株式会社 執行役員 |

| 木下 治紀 | ・ラクスル株式会社 執行役員 ラクスル事業本部 Marketing & Business Supply統括部 統括部長 兼 エンタープライズ事業統括部 統括部長 | ・株式会社ダンボールワン 取締役COO ・ラクスル株式会社 ダイレクトマーケティング事業部長 |

| 安井 一浩 | ・株式会社ペライチ 代表取締役CEO(※現在はラクスル株式会社 新規事業準備室に所属) | ・ラクスル株式会社 マーケティング部長 |

| 柳 晋平 | ・株式会社ハンコヤドットコム 代表取締役社長CEO | ・ラクスル株式会社 印刷事業部長 |

| 高城 雄大 (FastGrow 記事) |

・ラクスル株式会社 執行役員APAC事業統括部 統括部長 兼 CUSTA SDN. BHD. 代表取締役社長CEO | ・ラクスル株式会社 ラクスル事業本部COO インキュベーション統括部長 |

| 狭間 健志 (FastGrow 記事) |

・ハコベル株式会社 代表取締役社長CEO | ・ラクスル株式会社 ハコベル事業本部 本部長 |

*「ラクスルグループ」は、法人としての現在のラクスル株式会社に関連した法人すべてを包含する意味合いで使用

こうまとめてみると、若手から経験を積み重ねて経営人材になった例が多いことがよくわかりますね。

田部私たち経営陣の成果というよりも、「若手一人ひとりが頑張ってくれているから」なのですが、多く見えるくらいに増えてきていて、良かったです。もっともっと、増やしていきたいですね。

そして、若手で今まさに育っている面々もいますので、ご紹介します。

ラクスルグループでこれから経営人材となっていく若手たち

(抜粋、敬称略)(2025年10月現在)

| 氏名 | 現在のポジション | 以前に経験したポジション |

|---|---|---|

| 岸野 友輔 (FastGrow 記事) |

・ラクスル株式会社 テクノロジー本部 ラクスル事業 アーキテクチャー統括部 統括部長 | ・株式会社ダンボールワン システム部 部長 |

| 中嶋 岬 | ・ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 マーケティング統括部 統括部長 | ・ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 グロース事業統括 ノベルティ事業部 部長 |

| 藤林 尚斗 | ・ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 エンタープライズ事業統括部 事業開発部 部長 | ・ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 Marketing & Business Supply統括部 エンタープライズ事業部 事業開発グループ マネージャー |

| 楠 勇真 | ・ノバセル株式会社 ノバセル事業本部 事業開発統括部/AI事業開発部 部長 | ・ノバセル株式会社 営業部長 |

今日からの実装(経営者目線/メンター/AI/採用視点/輩出する未来)

将来、経営者になりたいと考えている20代~30代の読者に対して、田部さんから「まずこれをやってみたら?」と伝えたいことはありますか?

田部シンプルですが、「一つずつ、経営者の目線で物事を見ようとしてください」ということです。これは誰にでも、今すぐ始められることです。

たとえば、まだ新卒3年目だとしても、何か新たな企画や提案をする際に「もし自分が社長だったら、同じ内容にするだろうか?」と一度立ち止まって考えてみる。あるいは、自分がマーケティング担当だったとしても、「セールスやプロダクトには興味はないです」という姿勢ではなく、少しでも視野を広げて「会社全体の業績を良くするために、今の自分はどのような拡張ができるだろう?」と考えてみる。

そうやって、ちょっとの意識だけでも変えて、自分に問いかけると、以前は出てこなかった考えが少しずつ出てくるものなんです。日常業務の範囲では思い浮かばないようなことを、新たに言語化できるようになるものなんです。逆に、全く意識しないままだったら、何も拡張しません。

コンサルティングファーム出身者の市場価値が高かったり、経営ポジションに登用される人が多かったりする理由にも、通ずるものがある気がします。コンサルタントは、若手だろうが関係なく、顧客企業の経営層と相対して交渉や議論をすることが求められます。言い訳は通用しません。そうした経験によって、視座が高く引き上げられ、能力が大きく拡張されていくのだと思います。

これら一つひとつは小さな差かもしれませんが、それが1年、そして3年と積み重なっていけば、大きな差になりますよね。だから、自分の領域外のことや、一つ上の役職の人の判断軸などを考えることって、とても意味のあることなんです。

経営人材を目指すために、どのような環境に身を置くべきでしょうか。

田部「明らかに自分より能力が高い人と、多くの対話ができる環境」だと思います。

社内にそうした存在がいれば話は早いのですが、いなくても諦めず、先ほどのメンターの話と同じで、今すぐに社外でそういう存在を探すべきです。自分の課題を厳しく指摘してくれるメンターを見つけることは、成長においてきわめて重要なことです。

それと、ちょっと変な言い方になってしまいますが、社内メンバーとばかり飲みに行っている人に対しては「おいおい、大丈夫か?」と心配になります。経営人材を目指すのであれば、会社の愚痴だとかを話している場合じゃないはず。

仕事以外の時間で、積極的に社外の人たちと会って見識を広げている人のほうが、大きく成長し、経営に携わるチャンスをつかんでいる印象がありますね。

AIの進化などを踏まえ、これからの若手が身につけたり、見極めたりすべきことは何でしょうか。

田部AIを使いこなすこと。これはもはやマストスキルです。

田部さんは新卒採用の面接にも出られているそうですが、どのような点を見ていますか?

田部経験や能力そのものよりも、その経験を自分の言葉で語れているかどうかを重視して見ています。

つまり、その経験に対して、本人がどれだけオーナーシップを持って取り組んだか、ということです。どんなに素晴らしい経験でも、それが会社や環境によって与えられたもので、「ただその場にいただけ」だと感じられる人は採用しません。逆に、たとえ失敗経験であっても、そこから何を学び、どう自分の言葉で言語化できているか。

学生であっても、その経験の大小に関わらず、オーナーシップを持って取り組んだ経験があれば、言葉にその時の試行錯誤がにじみ出てくることが多いですね。

最後に、人材育成という観点で、ラクスルが今後社会で果たしていきたい役割について教えてください。新卒採用も本格化する中で、ラクスルに興味を持ってくださっている方へのメッセージもいただけると嬉しいです。

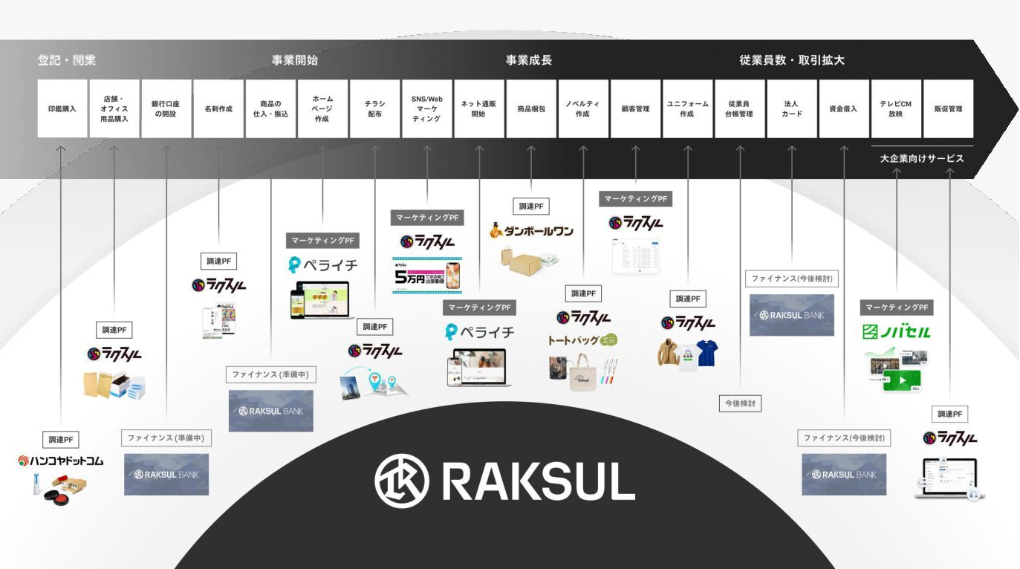

田部ラクスルは今、ネット印刷などの既存事業で得た基盤を元に、新しい事業を次々と立ち上げていくフェーズにあります。

会社概要のスライドから抜粋(*サービスは2025年3月時点)

田部また、M&Aも引き続き、非常に積極的に進めることができています。この点でも、若手のうちから経営の機会に携わるチャンスは多い環境だと言えるでしょう。

田部そしてそれぞれの現場において、AIの活用によって事業開発のスピードも加速しています。1〜2年前に比べて、挑戦できる機会は数倍以上に増えている状態です。

我々が目指すのは、ラクスルで育った人材が新たな事業を立ち上げたり、起業したりして、社会に価値を還元していくという好循環です。「起業したいから、その前に3年間ラクスルで経験を積もう」というような野心を持った人が集まる会社であり続けたい。そのために、私たちはこれからも若手に機会を提供し、成長を支援し続ける会社でありたいと思っています。

ラクスルでは引き続き、若手経営人材の候補を大募集中(採用情報はこちらから)

「若手経営人材」の採用・育成についてお悩みなら

こちらの記事は2025年11月10日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

連載ラクスル流「若手経営人材」になるための条件——若手から経営へ至る“レバー”の増やし方

3記事 | 最終更新 2025.11.10おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

世のマーケターに告ぐ。「我々の責務は事業を伸ばすこと。広告に非ず」──スタートアップのグロースを牽引するマーケティングの立役者4名が語る

- 株式会社GrowthCamp 共同代表

「経験や年次は関係ない」──事業家輩出企業のUPSIDER×ノバセルに訊く、リーダー・意思決定者を育むスタートアップの共通項

- 株式会社UPSIDER 代表取締役

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏

- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社Hajimari 亀田壮司氏

- 株式会社Hajimari ITプロパートナーズ事業部・ゼネラルマネージャー(GM)