このSaaSは、AIで死ぬのか?強くなるのか?RightTouch長崎×IVRy奥西、エンプラ向けで伸び続けるプロダクト戦略論

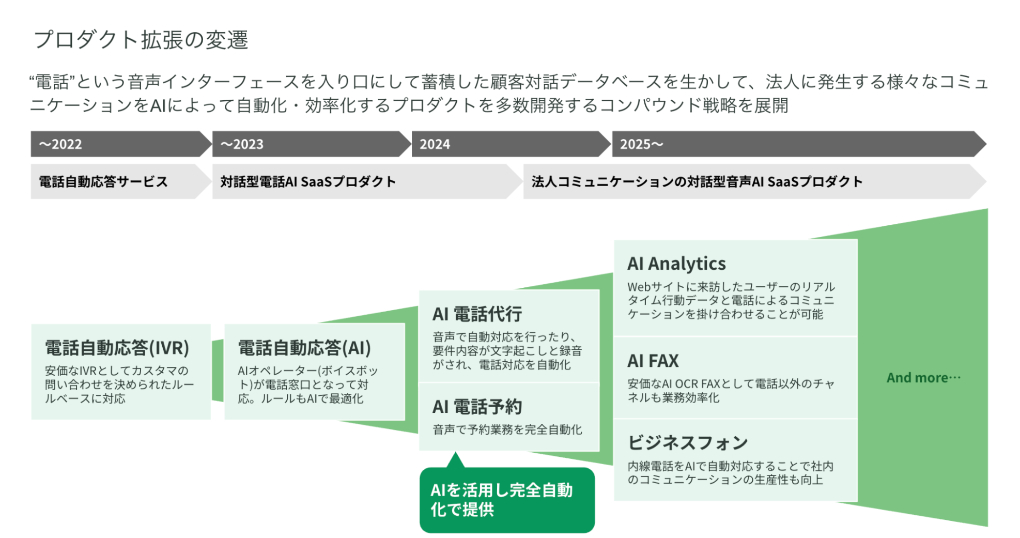

Sponsored2020年、オープンAIによってGPT-3が公開されて以降、生成AIは一気に一般化した。2023年にはChatGPT APIも誕生し、簡単にAIを自社プロダクトに組み込めるようになった。だからこそ今、SaaS市場は単にAI搭載をうたうだけでは価値を示せなくなっている。

顧客が求めるのはAIの有無ではなく、AIをどう組み込み、どんな成果を導くのか。AIを搭載することで差別化できた時代から、どう活用して顧客価値を最大化するのかが問われる時代へ色を変えようとしているのだ。しかし「もうSaaSは終わった」と悲観的になるのはまだ早い。今後、さらなるAIのコモディティ化が進むなかで勝ち筋を立てられる希望が、“Refound(再創造)”にあるのだから。

今回はエンタープライズへの導入を順調に進めている2社から代表を招いた。データとAIでカスタマーサポートを変革する株式会社RightTouch(以下、RightTouch)の長崎氏と、対話型音声AI SaaSを提供する株式会社IVRy(以下、IVRy)の奥西氏だ。RightTouchは累計14.2億円の資金調達を実施。現在は1日あたり約3万件の困りごとを解決するプラットフォームへと成長を遂げている。IVRyは累計49.5億円の資金調達を実施し、着電数は累計5,000万件を突破。SaaS業界内でも異彩を放つ存在だ。

本記事は、そんな両者が“AIネイティブ時代におけるSaaS”について問い直していく。単なる技術論を超え、事業づくりの根幹にある思想にまで迫った濃密な対談をぜひ最後まで読み進めてほしい。

- TEXT BY HARUKA YAMANE

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKASHI OKUBO

思想のないプロダクトに未来はない──“熱量”こそが事業を活かす

AI活用がもはやコモディティ化すらしている2025年、肝となるのはプロダクトの思想。「なんのために、誰のための、どんな課題を解決して、社会をどう動かすのか」といった強い思想こそが、事業を成長させるコアとなる。

その証拠にカスタマーサポート領域でAI活用に取り組むRightTouchとIVRyは、単なる機能実装ではなくAIネイティブ時代における自社の存在意義をプロダクトに反映し、現場に寄り添う体験を追求することで成果を上げてきた。

まず、RightTouchの思想は、負の体験からの解放だ。

提供:株式会社RightTouch

カスタマーサポートは、企業と顧客が直接つながる数少ない接点。そこには、困りごと・不満・疑問といった負の体験が多く集まる。しかし、従来の現場では過小評価されすぎてきた。長崎氏は前回の取材でも以下のように話している。

カスタマーサポートはコストセンターとして過小評価されすぎています。一番顧客に近く、一番インサイトを持っている職域がカスタマーサポートです。彼らが持っている暗黙知や大量のデータが各部門にちゃんと活かされれば、顧客と企業の関係性は根本的に変わります。

──FastGrow<カスタマーサポートはコストじゃない、成長エンジンだ──AIで変革待ったなしの3.1兆円市場で、エンプラAIXの旗手を目指すRightTouchの野望>から引用

同社は負の体験を単なる対応コストではなく、次の価値創造につなげる資産だと捉えている。そこで『RightSupport by KARTE』や『RightConnect by KARTE』を開発。AIとデータの力を使って散在していた問い合わせの記録や応対ログを構造化し、再利用可能な価値へ転換した。

情報がナレッジとして蓄積・共有されていけば、同じ課題が繰り返されることを防ぐことができ、より良い顧客体験を生み出せる。そして企業にとっても、カスタマーサポートが“守りではなく攻め”の武器となる構造へ進化させていける。

同社が掲げる「負の体験からの解放」とは、これまで見過ごされていた顧客の声に耳を傾け、それを価値へと転換することで、企業と顧客の関係性をより前向きなものに変えていくことなのである。

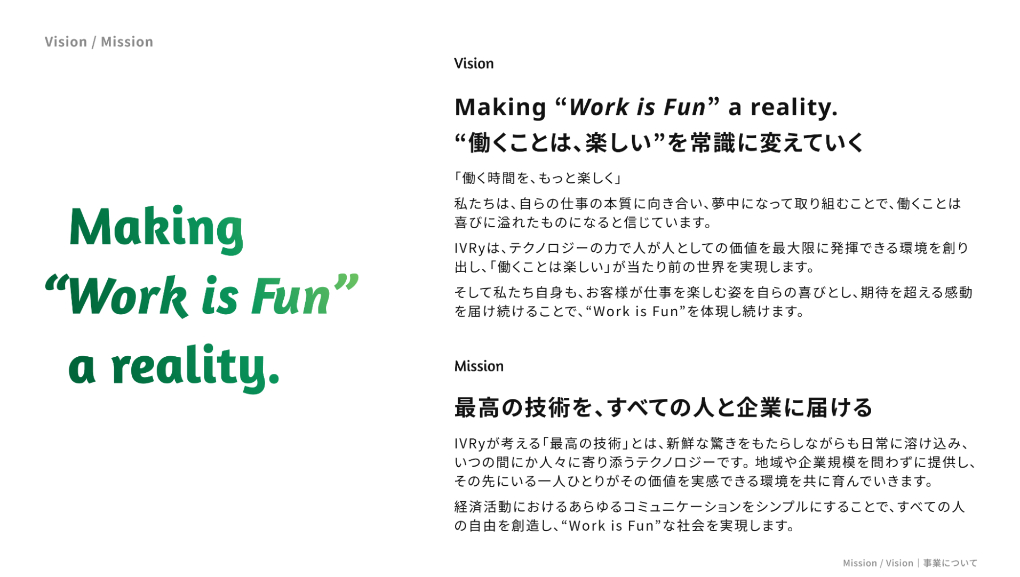

提供:株式会社IVRy

一方、IVRyの思想がよく表れているのがミッション。「最高の技術を、すべての人と企業に届ける」としている。

同社はまず、独自の技術活用にこだわっている。2025年2月に音声やテキストによる自然な対話を通じてユーザーの意図を正確に把握し、複数の商品やサービスの中から適切な内容を特定・選択できる独自の対話AIシステム技術の特許を取得。そのうえで、「誰もが迷わず使えること」「技術が障壁にならないこと」を最優先にプロダクトのUI/UX設計に向き合ってきた。

たとえば『アイブリー』というプロダクトは「最短5分で誰でも使える」という操作体験を目指し、ノーコードでの設定や直感的な画面設計を徹底。たとえITに詳しくない人でも、専門知識がない人でも、すぐに自社の業務に導入できる設計が特徴的だ。

その使いやすさこそが、技術を本当の意味で届けるということ。選ばれた一部の企業だけではなく、全国のあらゆる現場で課題に向き合うすべてのビジネスパーソンとその先の人に価値を届けたい強い思想が宿っているのだ。

こうしてみると、両社ともはじめから「AIでなにかしよう」と考えたのではなく、明確な思想のもとにAIを活用してプロダクトを成り立たせていることがわかる。

「たかが思想、それよりも『儲かるかどうか』だ」と軽んじてしまいそうにもなるが、パナソニックを創業した松下幸之助氏もかつて「(熱意、誠意、思いやりといった)心をもたなければ、商売は成功するものではない、企業は発展するものではない」と社員に説いていたという。

AIネイティブ時代の今こそ、まずは“思想”がなければはじまらない。

揺るがない信念があるからこそ、両社は競合も少なくないなかSMBだけでなくエンタープライズからの信頼も獲得できるほど事業が大きく成長している。対談の皮切りに、まずは両社がどのようなエンタープライズと取り組みを進めているのか語ってもらった。

長崎RightTouchでは「Day1からエンタープライズ」を掲げ創業当初から金融・通信系を中心にさまざまなエンタープライズ企業との取り組みが進んでいます。たとえば、SBI証券さん、JCBさん、NTTドコモさん、パナソニックさんなどに導入いただき、CX・LTV向上や問い合わせ削減などあらゆる課題解決に貢献しています。

(リンクはそれぞれ、導入を紹介する動画やプレスリリース)

奥西『アイブリー』はSMB向けに見られがちなのですが、実はエンタープライズの導入もかなり進んでいます。たとえば、東横インさんの全店舗に導入していたり、セゾンカードさん(クレディセゾン)の代表電話に導入したり、あとはモンテローザさんが運営する『寿司と居酒屋魚民 新宿西口総本店』では特許技術を活用したAI予約の対話システムをPoC的に使い始めている段階でもあります。

<そのほか、まだ発表できませんが、さまざまな業種の大手企業も徐々に増えてきている印象です。

(リンクはそれぞれ、導入を紹介するリリース)

こうした実績の広がりの背景には、優れたプロダクトであればエンタープライズにも通用するといった単純な発想だけでなく、「なぜやるのか」という熱い思想がある。ここからよりエンジンをかけて、どんな風にエンタープライズの信頼を獲得してきたのか、その真髄を解き明かしていく。

エンタープライズを攻略するカギは「システムが人に合わせる」と「業務フローを変えない」

長崎そもそもエンタープライズに営業していく際に、導入がトップダウンで一気に決まるケースは多くありません。とくにカスタマーサポート領域は現場の色が強く、現場からボトムアップして部長に提案を上げて……と段階を踏んで進んでいくことが多い感覚です。なので、はじめから大きな予算がつくケースはレアなんですよね。

奥西そうですよね、僕も強く共感します。

基本はトップセールスが大口案件をしっかり取りにいくのがセオリーだと思うんですけど、実際の導入パターンはそれだけではなくて、切り口はいろいろですよね。先に挙げたセゾンカードさんで、代表電話の自動化という比較的小さな業務改善から導入がはじまった事例が、まさに典型的なものです。

長崎そうですよね。奥西さんが代表電話だったように、私たちでいうとVoC活用のサービスから入ったりWebサポートから入ったり、カスタマーサポートのチャネルの一部で小さく入ったりして、そこから取り組みを大きくしていくLand & Expandが基本になるかなと。

市場の構造上、最初の1年はPoC(実証実験)に取り組んで、「翌年以降の予算をどのように確保すべきか」を一緒に考えていくという流れになりやすいのかもしれないですね。もちろんIVRyさんとはアプローチ手法は異なりますが、考え方には共通性が結構ありますよね。

頷き合う長崎氏と奥西氏からは、現場で積み重ねてきたリアルな経験の重みが感じられる。すると気になるのは、実際にどのようなボトムアップのストーリーを描いて導入に至っているのか、という点だ。

長崎RightTouchの場合、問い合わせ前のデータ、つまり生活者と企業が最初に接点を持つタイミングの情報を取ることからはじめています。そのうえで実際の問い合わせデータも取得していくことで、ゆくゆくは2つのデータを軸にさまざまな事業展開が可能だと考えているんです。

だからこそ、最初に顧客のデータや業務フローをしっかり押さえておいて、そこから“ドミノ倒し”のように、順を追って全体を統合的に広げていく。どうドミノを倒すかという順番の設計はかなり工夫をしています。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

長崎氏は、最初に捉えるべき課題の特定、つまり「どこから着手するか?」といった「ファーストドミノの見極め」が、AI時代のスタートアップにおいても非常に重要だと考えている。

エンタープライズに対してAIプロダクトを提供しようとしたときに、既存システムと真っ向から被る領域からスタートしてしまうと、リプレイス(置き換え)コストが高くなり、導入までなかなか進まないのだという。それよりも、「まだシステム化が不十分なところで、AIが生み出せる価値を少しずつでも感じてもらうことが大事」だと、この二人は考えているのだ。

だからこそ、「どこから着手するか?」が欠かせない。

長崎「これまで解けていなかったけど、AIの技術変化によって解けるようになる課題を見つけて早いスピードで入り込む」がスタートアップの勝ち筋だと思います。エンタープライズの既存システムは相当にスイッチングコストが高い状況になっているので、一歩ずつやらないといけない。

ただしその一方で、やはりここ数年のAI技術の進化は目覚ましく、エンタープライズの経営陣もその価値を強く感じやすくなっています。

ここ10年ほどの歴史を振り返りながら、長崎氏が解説を続ける。

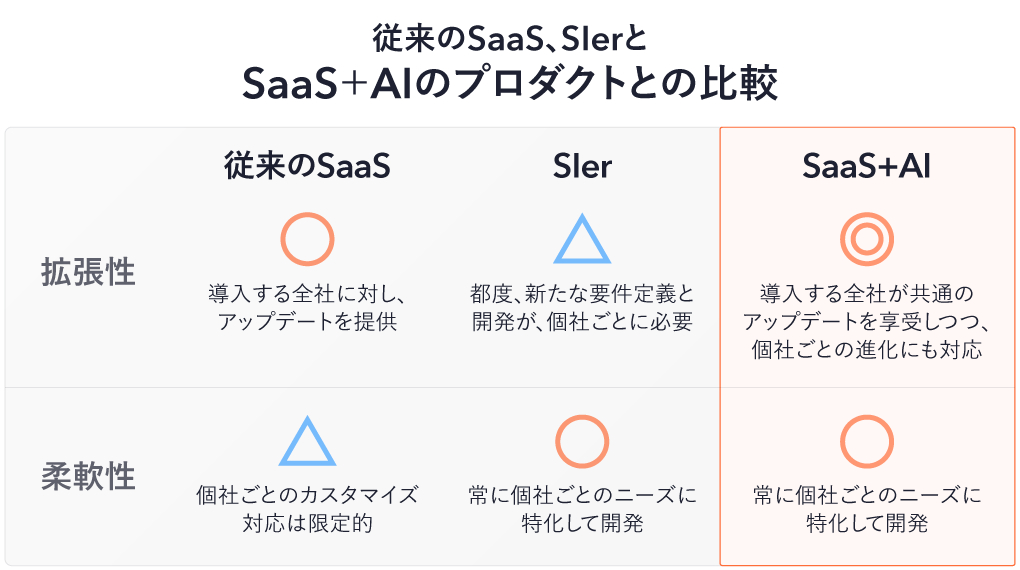

長崎これまでもAI技術の一部を活用したSaaSはいくつもありましたが、エンタープライズでの導入は進みにくかった。その理由のひとつに、カスタマイズ性の低さがあったわけです。

エンタープライズの事業現場には、すでに確立されたワークフローがあり、それに基づいた細かなカスタマイズ要求がSaaSベンダーに届く。でも、その要望にSaaS側が応えきれず、「だったらSIerにお願いして、個別にカスタマイズしたほうが早いよね」という判断になることが多かったと言われています。

ただ、最近のLLM(大規模言語モデル)やAI技術の発展によって、この壁を乗り越えやすくなっているのは間違いない事実です。AI AgenticなUI/UXをつくることで、個社ごとのカスタマイズをわざわざしなくても、ワークフローを壊さないような対応がプロダクト上で吸収・処理できるようになってきています。

たとえて言うなら、従来のSaaSでは10のユースケースしか対応できなかったものが、AIを活用すれば10を1,000にまで広げられるくらいのインパクトがあります。汎用性や柔軟性をSaaSプロダクトに組み込みやすくなったことで、エンタープライズにもAIプロダクトをどんどん提供できるようになってきたと感じています。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

長崎これまでは人がシステムに合わせる必要がありましたが、これからはシステムが人に合わせることが前提になっていくと思います。

たとえば私たちの場合は、コミュニケーションデータの取得などを入り口に「LLMを活用すればこんな新しい体験がつくれる」という切り口でまずプロジェクトが始まります。

その後、顧客とエンドユーザーとの間のタッチポイントから、重要なデータをより創出・取得できるようになります。これらを基にして、LLM技術を活用しながら、さらに新しい体験価値を提供していっています。このような横展開を、さまざまな顧客に対して進めながら独自性を高めています。

わかりやすいのは、ある大手損害保険会社さんとの事例です。当時、FAQやチャットボットはあっても、Webの問い合わせ前サポートに関するプロダクトがありませんでした。そこで「そもそもFAQにアクセスする人はどれくらいか」といったディスカッションからはじめ、一緒にプロダクトをつくっていきました。こうして「問い合わせ前の動き」などのデータが蓄積されたので、本丸である「問い合わせ」などカスタマーサポート領域全体におけるさまざまな新展開を考えやすくなり、実際に新たなプロダクトの開発や提供に進んでいます。

以前から想定していたコンパウンド的な展開が、LLM技術のおかげでより進めやすくなったと感じています。

奥西長崎さんが仰るように、LLMの登場による影響は非常に大きいですよね。IVRyの場合は業務フローを変えずに導入できることに重きを置き、さらに自然にデータ化・経営改善までつながる流れをつくっています。たとえば『アイブリー』を入れることで今まで見えていなかった電話の内容がデータ化されます。お客さまからすると業務効率化が実現できて、次にこれまで捨てられていた電話のやり取りがデータで見えるようになる。最終的にはデータを経営判断や改善に活かせるようになるという3段階の価値が手に入るようになります。

効率化 → データ化 → 経営活用という流れを業務フローをほとんど変えずに実現できるのがプロダクトのこだわりであり、評価されている部分です。SMBだけでなくエンタープライズでも「業務を大きく変えずに導入できるから受け入れられやすい」という再現性のある展開ができています。

提供:株式会社IVRy

AIネイティブ時代のエンタープライズ攻略に必要なのは、市場の特性を活かした小さく入り大きく育てる導入設計と、システムが人に合わせる考え方。

なかでも、RightTouchが重視するのは、問い合わせ前データを起点に「どこから倒すか」を見極めるファーストドミノ設計。既存システムと競合しない領域から着手し順にドミノを倒すことで、統合的な顧客体験を描いていく(長崎氏がnote『エンタープライズSaaSを考える① ~ポジショニング編~』で語っている内容も合わせて参照してほしい)。

一方、IVRyは現場の業務フローを変えずに効率化と経営改善をもたらすスムーズな導入体験を設計。データ化を自然に実現し、再現性ある成果へとつなげる。

戦略は異なりながらも両者に共通するのは、トップダウンではなく現場起点のボトムアップで信頼を獲得していく地に足のついたアプローチだ。

長崎氏と奥西氏を突き動かした衝動の源泉とは

たしかな実践知と思想を基に、最適なアプローチを模索しながら事業展開を考えてきた長崎氏と奥西氏。対談は、プロダクト思想の原点についての話題へと移った。

長崎長期留学を経験したことが大きな転機でした。海外にいると、日本製のプロダクトが持つポテンシャルの大きさを改めて実感するんです。それなのになぜ「失われた20年」と言われるような状況が続いているのか。その答えは日本企業の「舵取り」を変えていくことにあると確信し、経営共創基盤(IGPI)への入社を決めました。

IGPIでは刺激的で学びのある日々を過ごしたのですが、確からしい戦略を書いても実行はされず、変革しきれないことも多く、組織というものは「合理」だけでは動かないと強く実感しました。

長崎そして、事業をつくる当事者として日本を元気にできないか、と考え株式会社プレイドに転職しました。

ここではコンタクトセンターのBPO構造に強い違和感を抱いたのが、起業につながる衝動になりました。そのきっかけが、先ほども言及した、ある大手損害保険会社さんとのやりとりです。コンタクトセンターにエンドユーザーの声が多く集まっているにもかかわらず、経営戦略や事業戦略とのつながりをなかなか見いだせていなかった。その実態を目の当たりにして、カスタマーサポートの重要性に気づいたんです。

そして、以前から抱いていた「日本を元気にしたい」という私のWillともつながった瞬間でした。日本の産業や大企業を復活させるためのカギがここにあると強く実感できました。

ただし、同時に、「構造的な壁」の存在もよくわかりました。たとえばこの領域におけるBPOのビジネスが象徴的でした。「100席で5億円です」といった契約のように、席数に応じて売上が立つモデルです。でも、仮に業務を効率化して100人を80人に減らせたとすると、BPO側の売上は下がってしまう。つまり、現場での効率化が、直接ビジネスの不利益になる構造になっているんです。

ですがここにチャンスもあります。この構造を少しずつでも変えていくことができれば、産業に与えるインパクトも大きいはずなんです。

奥西僕の場合は、重要な電話を逃してしまった苦い経験が対話型音声AI SaaSの開発・起業につながっています。

もともと大学院の頃から友人と一緒にアプリ開発をするなど、新しいプロダクトづくりはすごく好きで、自ら開発したサービスで勝負できる力をつけるために新卒では株式会社リクルートに入社しました。リクルート時代は、さまざまな新規事業の立ち上げ経験を積むことができて、事業開発力をしっかり培える有意義な時間だったと振り返っています。

しかし、それから起業した際、会社の代表番号を自分の電話番号にしていたのですが……銀行から融資を受ける際に必要な本人確認の電話に出られず、審査に落ちてしまったことがあるんです。かかってくる電話は営業の電話ばかりだったので、「営業かな」とスルーしてしまったなかに、実は銀行からの連絡があったんですよね。そこから電話を受ける側が主導権を握れるサービスがあれば、あらゆる事業者の業務効率を改善できるんじゃないかという発想が生まれました。

奥西こう言うと衝動的な事業開発に見えるかもしれませんが、僕自身きちんと詰め将棋をするべきだと思っています。詰め将棋とは、将棋の終盤で相手の王を詰ます( = チェックメイト)ために、正確な手順で駒を進めていくパズルのようなものです。新規事業においても、最短で目的に向かうために先を読みながらきちんと手を進めることが重要だと思っています。『アイブリー』立ち上げ時はもちろんのこと、今でも大切にしている考え方です。

長崎衝動も詰将棋も、どちらも大事ですよね。先ほど話したように、私は「カスタマーサポートやコンタクトセンターの進化を妨げている構造」を壊していくような挑戦がしたい、そんなビジョンを掲げて走り始めました。これは右脳的(≒衝動的)な思考ですね。具体的には「従来のCRMでは実現できない、サポート領域のインフラになる」というイメージをまず描きました。

それを敢えて、難度の高いエンタープライズ向けから始めようとしました。これは左脳的(≒詰め将棋的)な思考ですね。難度の高いことでも、必要なら挑戦しないといけない。こうした挑戦を、事業開発という観点では続けていこうとしています。

外からの変革に限界を感じた現場での葛藤。既存構造への疑問に火をつけたBPOビジネスの矛盾への気づき。そして、一本の電話を逃したことで見えた事業者の非効率性。右脳と左脳を連携させた事業開発の思考。こうした痛みや気づきが両者を突き動かす源にあったのだ。

では、両者はその衝動をどのようにして形にしてきたのか。そのキーワードこそ、冒頭で述べた“Refound(再創造)”だ。

“Refound(再創造)せよ!”──AI時代に必要なのはゼロベース思考

奥西『SaaStr Annual 2025』(*1)に行ったとき「AIが当たり前になる社会が来る。だから“Refoundせよ”」というメッセージが強く打ち出されていたのが印象的でした。それがすごく面白くて、実は最近ずっと自分の中でも考えているテーマなんです。

*1…世界最大級のSaaSカンファレンス。

長崎奥西さんのnoteでもカンファレンスについて書かれていらっしゃいましたよね。いやあ、わかります。私も「今のプロダクト構成の延長線上で本当にいいのか?」という疑問がずっと頭にあってよく考えるんですよね。

奥西“Refoundせよ”って、つまり「AIオリエンテッドなプロダクトに、どのように変えていきますか」「AIオリエンテッドなビジネス組織に、どのように変えていきますか」という話だと思うのですが、とはいえ「明日からやるぞ」と思っても、人もモノもすぐには動かないじゃないですか。だから今は、レベルの高い詰め将棋のように、どういう順番で進めていくかというパターンを、真剣にたくさん考えているところです。正直、「全部一気に明日から変えられたら、どれだけ楽か」って思ったりもするんですけど(笑)。

でも、結局そういう意思決定をしても効率が悪いんですよね。今まで積み上げたものがただ壊れるだけの時間が過ぎていくだけなので、ちゃんと時間をかけて変えていくという前提の詰め将棋をする。そうすることが結果的に、今のフェーズにおける最速の手になるのだと考えています。

長崎私も近いことを思っていました(笑)。奥西さんの詰め将棋の考え方と似ていて、私の場合は“未来からバックキャスト(逆算)する”という言い方をしています。「AI時代においてセンターピンとなるデータや業務フローをどう取るか」「社会が大きく変わっても、変わらない価値は何か」と未来に視点を置いて考えるようにしています。

そう考えていくと、今あるSaaSにうまくLLMを取り入れていくことも大事ですが、それだけでは不十分。むしろ、今の延長ではなくゼロベースでAIドリブンなプロダクト──つまり、もっとLLMを前提にした構成にすれば、今は解決できていないようなユースケースにも対応できるのではないかと考えています。

SaaSの進化の延長としてAIを加えるのではなく「AIドリブンのプラットフォームをもう一度ゼロから構想する」となったときに一体どうなるのか……。その辺りは、モヤモヤしながら(笑)、考えているところです。

奥西ゼロベースの話でいくと『SaaStr Annual 2025』に行った後、すぐ社内に向けて言ったんですよ。「もし今、ゼロベースでプロダクトを考えて良いとしたら、どうする?」って。そうしたら「あれ、ここって意外とサンクコスト(埋没費用)でこんな風にやっちゃってるよね」みたいな気づきが結構出てきたんですよね。発想をリセットすることで「ここ見直したほうがいいね」みたいなことが、どんどん出てきて面白かったです。

長崎それ、めっちゃいいですね。たしかに、今のSaaSの延長線上でAIを取り入れていくってなると、絶対にサンクコスト的なUIめちゃくちゃあるだろうし……。LLMをフル活用するためのアーキテクチャみたいなのもゼロベースで考えるみたいな、そんな感じですよね?

奥西そうです、そうです。すごい面白かったですよ。エンジニアやプロダクトチームのメンバーからも「こういうのやりたい」ってアイデアがたくさん出てきて。すごく良い動きにつながりました。

長崎ああ、いいですね。うちでもやろうと思いました(笑)。

奥西現実的には、そこに行くまでにいろんなステップを踏まなきゃいけないとは思うんですけど、一方でto be(あるべき姿)の位置がちょっと変わるというか。

長崎それこそ、我々は従来のWebサービスの当たり前に自然に引っ張られてますよね。

奥西そうなんですよ、気づいてないんですよね。自分たちの意識では(笑)。

長崎最近、顧客企業からも「AIでなにかしてほしい」という要望が多くて、私たちのSaaSにAIを取り入れると汎用性が上がってユースケースの範囲も広がるんですけど、恐らくもっとAI予算がつきはじめたら、SIerっぽい要求がどんどん増えていく気がしてるんです。そうなると、SaaSの延長にAIを足すんじゃなくて最初からLLMの汎用性とか幅広さをつくれるプラットフォームを開発して、SaaSとSIerが溶けてくようなアプローチでプロダクトを攻めるのもアリかなと考えていたところだったので……良い話を聞けて良かったです(笑)。

両者に共通していたのは「今あるプロダクトの延長ではAI時代に対応しきれないかもしれない」という危機感だ。

今あるものをどう活かすかではなく「ゼロからどう構想しなおすか」という視点は新しく、AIネイティブ時代の新しいスタンダードとなるものを生み出してくれるんじゃないかと期待が生まれる。

もちろん、すぐに全てを変えることは難しい。けれど、あるべき姿をRefoundして、そこから詰め将棋または未来からバックキャストして進めることが、遠回りなように見えて実は最も効率的な一手になるのかもしれない。そんな現場感ある洞察が交差したセッションは、AI時代を生きるビジネスパーソンにとって大きなヒントを与えてくれたことだろう。

再創造できるプレイヤーになるには──常識を疑い、ゼロから考えろ

では、どうすれば“Refoundできる人材”になれるのか。どれだけナレッジやノウハウを蓄えても、それを実行するのは”組織”であり、人である。最後に、再創造できるプレイヤーになるためのコツを紐解いていく。

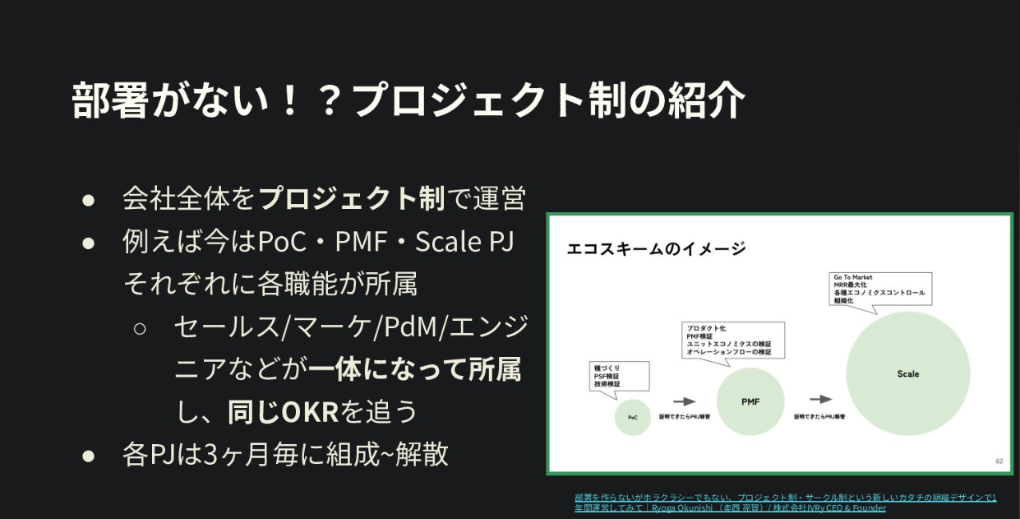

IVRyでは、組織そのものの在り方が非常に特徴的だ。従来の縦型組織(営業部や開発部といった事業部制)ではなく、プロジェクト制でチームを複数編成し組織運営を行っている。

奥西氏のnoteでも詳しく語られているが、プロジェクト制によって、短期的な目的に対して最適なチームづくりが可能となり、組織運営自体もアジャイルにスピード感をもって進化できるようになった。ある目的を達成するために最適なメンバーが集まり、短期的なスコープでゴールを設定しスプリントで取り組むことで、AI時代の激しい変化にも柔軟に対応できる。また、プロジェクトチームは目的達成とともに解散することにより、内向きな仕事(社内調整など)に時間を取られることなく、外向きに価値を生むための動きに集中できるメリットもあるという。

提供:株式会社IVRy

社内で人が意思をもって流動的になる仕組みこそ、事業スピードと価値創出の原動力となり、構造を変革させるための切符を手に入れられるのだ。もし、あなたが経営者だったり組織運営を担う立場にあるのなら、組織のカタチを変えるところからAI時代に立ち向かっていっても良いかもしれない。

とはいえ、多くのビジネスパーソンが「うちは従来型の事業部組織だから」「自分にはそんな組織構造を変える権限はないから」と目を逸らそうとしてしまったかもしれない──。

だが心配はいらない。組織も重要だが、プレイヤー一人ひとりのマインドも同じくらい重要だと、この二人も考えている。「生成AI時代が本格化するなかでRefoundできる人材になるためにはどうすればいいのか?」という問いの深層にまで、最後に迫っていく。

奥西やっぱり大事なのは、一人ひとりが「常識を疑うこと」でしょうか。

今後、AIによってこれまでインターネットやITのソリューションでは実現できなかったことが、できるようになる時代がくると思っています。たとえば、2000年代に入ってから旅行代理店は大きく変わりましたよね。以前は店舗での対面が当たり前だったのに、いつの間にかオンライントラベルエージェンシーが当たり前になった。それってインターネットが常識を変えた結果だと思うんです。そして今後、同じような変化がAIによって次々に起きてくる。

今まで当たり前だった産業の構造や人の行動をAI時代に改めて考え直すと「本当はこうなるべきだよね」という姿がきっとあります。そういった“常識”を疑って「ここにAIがきそうだ」と見抜けるかどうか、思い切ってベットできるかどうかが構造を変えるプレイヤーの真の思考法だと思っています。

長崎いいですね。私も社内でよくダイナミック・ケイパビリティ──つまり「組織が状況に応じて右から左へ変化できる力」が大事だと話しています。常にアンラーニングを繰り返しながら変化できる組織であることは、シンプルだけれど重要なこと。というのもLLMの進化が進みパーソナライズAIが登場して、これからユーザー体験や消費構造も大きく変わっていくと考えているからです。

だからこそ、今を前提にして考えるのではなく、一度それを手放して180度違うやり方を選べる組織になる必要があるんです。

長崎やっぱり組織って「この先、未来はこっちに進むだろうな」と見えていても、実際に右から左へ舵を切るのは難しい。よく言われるイノベーションのジレンマですよね。

裏を返すと、外部環境の変化が大きくなる瞬間には、新しい事業をつくる、そしてルールをつくるチャンスも非常に大きい。AIは我々の圧倒的な追い風にもなるし、気を抜いていると向かい風になるかもしれない。そういうタイミングで、ルールを変える側に回れるかどうかが舵を切れる組織と切れない組織の分かれ目になると思っています。なので、常に視点をゼロに置いてラーニングする力は最も重要です。

奥西氏の常識を疑う、長崎氏のゼロベースで考える、いずれの考え方もAIネイティブ時代の変化の波に乗るための大事な土台となるだろう。とはいえ、口で言うのは簡単でも意外と実行に移すのは難しいもの。

最後に「なにをすればAI時代で活躍できる人に成長できるのか」と伺うと、二人は顔を見合わせながら「問いを持ち続けること」と口をそろえた。

長崎AI時代に価値を出している人に共通するのは、問いを立てつづけて、意思決定ができること。なぜなら、AIはめちゃめちゃ思考してくれますが、ゼロから問いは立てられませんし、意思決定もできないんですよね。

奥西そうですよね。これからのAIの時代はあらゆる変化がどんどん起こってくると思うので、たとえば「今やっていることは、5年後の当たり前につながっているのか」と問いを立てて考え続けられる力は非常に大事です。

長崎じゃあ、未来につながる問いを立てられる人になるためにはどうすればいいかというと、私は新しいビジネスが生まれる環境で、0→1、1→10というカオスなフェーズで意思決定をする経験を積みまくることだと考えています。自ら問いを立て、意思決定をして、新しい価値をつくる機会の総量を増やすことが近道だなと。

まさにRightTouchでは、創業初期から「事業のSAM(*2)を毎年少なくとも2倍にしていこう」という意識を持って新規プロダクトを毎年立ち上げ続けて成長してきました。ゼロから問いを立てて意思決定する力を磨きやすい環境だと自負しています。その点においては、IVRyさんも同様ですよね。

*2…Serviceable Available Marketの略。TAM(総市場規模)のなかで、自社サービスが獲得可能なターゲット顧客層の市場規模。

奥西良い振りをありがとうございます。IVRyとしても、過去の成果や努力にとらわれず、たとえ自分たちがつくったものであっても手放して新しいものを生み出しにいくマインドは常に大切にしています。

自社ではValueの一つとして「Beyond the Wall(想像を超え、あらゆる壁を超えよう)」と呼んでいて、5年後には、もはや当たり前じゃなくなっているかもしれない不透明な未来に挑戦しようという人がIVRyにも、そしてRightTouchさんにも多く集まっていると思います。そういった挑戦への士気が高い環境で経験を積むと、より問いを持ち続ける力を養えるのではないでしょうか。

変化を受け入れる人ではなく、Refoundできる人になれるかどうかは、問いからはじまる。

さっそく今日から常識を疑おう。まずは、なにか一つだけで良い。過去の成功体験や慣れ親しんだ物やサービス・方法や考え方に目を向けて「本当にそれが最適なのか」「今の当たり前は5年後にも通用するのか」と問うてみよう。前提がびっしり書かれたページを切り離して、真っ白なページを開いて、ゼロから自由に考えを巡らそう。問いを立てる力と意思決定する力を持ち、新たなルールや仕組みを生み出す側に回ることが、変化の波を乗りこなすカギとなるのだから。

それができる環境にないのなら、RightTouchやIVRyのような自ら問いを立てて動ける機会の多い場へ飛び込むべきだ。時代を変えるAIの大波は、もうすぐそこまで来ている。

こちらの記事は2025年07月24日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

山根 榛夏

写真

藤田 慎一郎

編集

大久保 崇

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.19:ゼンシン 井上 歩氏

- 株式会社ゼンシン BizDev

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

AIエージェント時代のカスタマーサポート大革命──RightTouch×GMO VenturePartnersが切り拓く金融DXの新潮流

- 株式会社RightTouch 代表取締役

なぜ、スタートアップが薬局を「自前で」創るのか?Linc'wellが真のUX実現のため描く、妥協なき新規事業戦略

- 株式会社Linc’well 執行役員/オペレーション統括

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO