なぜ“東京の視座”を説くDNXが、京都のランプに賭けたのか?──起業家・河野氏の「変化率」と、SaaSの死の谷を越えた「素直さ」

「本気で勝ちたいなら、東京に来ないと──」

トップティアVC、DNX Venturesは東京以外のスタートアップに対し、時に厳しい視線を向けてきた。その彼らが今、次代のバーティカルSaaSの雄として大きな期待を寄せるのが、京都で生まれたスタートアップ、株式会社ランプだ。

なぜ今、地方のスタートアップに新たな期待を持ち、支援をしているのか──。その答えは、創業者・河野氏の経歴や戦略眼というよりもむしろ、投資家から厳しく課された「宿題」に食らいつき、事業の定石を愚直に実行し抜く、驚異的な「変化率」と「素直さ」にあった。

今では、SaaSグロース戦略の定石の一つである“Land and Expand”の本質を体得し切ったかのように、理想的な受注・アップセルを重ねているランプ。その裏側には、妥協することなく向き合い続けた、投資家との真剣勝負があった。

本記事では、株主であるDNX Venturesの視点から、一人の起業家がシード調達前の壁、シリーズAラウンドの調達前の壁、そして調達後の現在の壁と、新たな課題をいかに乗り越え、覚醒していくかの軌跡を解剖する。そこには、多くのSaaSが陥る「死の谷」を越えるための、実践的なヒントが詰まっている。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKASHI OKUBO

「まずロゴを獲れ」の罠。SaaSの定石“Land and Expand”を巡る、投資家との「約束」

SaaSビジネスのグロース戦略として、日本でもじわじわと広がってきた「Land and Expand」。まず、最低限の価値創出が狙えるサイズでの導入(Land)を進め、その後に利用範囲を大きく拡大(Expand)させていくというモデルだ。

だが、言うは易く行うは難し。DNX Venturesの新田氏は、「この『Land』の進め方について、根本的に間違えてしまっているスタートアップも多い」と警鐘を鳴らす。

ランプ河野氏も、DNXと出会った当初はまさにその「罠」にはまっていた一人だったと率直に振り返る。

河野最初は、とにかく早く導入実績を作りたかった。誰もが知る著名な企業のロゴをサービスサイト(LP)に並べることが、SaaS事業をスケールさせる最短の道になるとばかり思っていたんです。

この河野氏の考えに対し、新田氏はSaaSの原理原則を説き続けた。「アーリーフェーズのSaaSでは、その短期的な目線でのやり方が、将来の大きな成長を殺すことになる」。目先の受注数や、導入企業の「名前」に一喜一憂してはならない。アーリーフェーズのSaaSにとって重要なのは、目先の受注よりも、Customer Engagementと呼ばれる顧客の熱狂度であり、それが将来、エクスパンションという形でNRR(売上継続率)向上に効いてくる。

新田SaaSは売り切りモデルではないので、受注はある意味で“始まり”でもあります。自社のプロダクトとCS活動でいかに顧客をサクセスさせるかが重要であり、その意味において、理想を言えば、顧客のサクセスから逆算してセールスを設計するべきです。

ランプの例でいえば、顧客が最終的にサクセスするかどうかは、最初の導入店舗数が影響することがCS活動を通じてわかりました。最初の導入店舗数が1店舗だと、その後の導線設計で融通を利かせづらく、また、エンドユーザー様も1店舗だと離脱率が高くなるためです。

従って、Land&Expandを狙うのであれば、Landが1店舗ではだめだと考えるべきでした。例えば「100店舗あるうちの最低でも10店舗から」でなければ受注しないなど、CS活動を通じて分かったサクセス要素をセールスにフィードバックし、Landを再設計することが重要です。

そうして価値を実感いただくことで、Expandの検討(アップセルのチャンス)が明確になるわけです。

逆に、目先のロゴ欲しさが先に立つと、たとえば過剰な値引きをしたり、本来のプロダクト価値とは異なるカスタマイズを受け入れたりといった、無理のある対応をしてしまいがちになる。そうして「Land」が進んでも、その後の「Expand」フェーズには進みにくくなってしまう。「とりあえず1店舗だけ導入したけれど、あまり効果が見えなかったので、これ以上は結構です」といった具合で。

つまりそれは将来のチャーン(解約)予備軍を獲得しているに等しい。新田氏は、河野氏が受注を報告しても、敢えて釘を刺すことさえあったという。

その真意は、「受注だけで喜んでいては、SaaSビジネスの本質的な課題は解決しない」というDNXの哲学の表れだ。重要なのは、その一件のLandが、本当に将来のExpand、つまりアップセルに繋がる「質の高い受注」になるのかどうか。そして、そのアップセルを実現するために、即座に次のアクションとして「価値を実感してもらえる形での導入」を取り続けられているか。

新田アーリーフェーズのSaaS経営者が意識すべきは、目先の受注数ではなく、その後の顧客のEngagementが高まっているか、顧客のサクセスまでの道のりを戦略的に進められているかどうか、です。

河野さんには「その受注は、半年~1年後にNRRやLTV(顧客生涯価値)をどのように最大化していきそうですか?そのためのアクションを今、実行できていますか?」と、心を鬼にして、常に問い続けていました。

このDNXの哲学は、ともすればシード期のスタートアップにとっては「現実離れした理想論」にも聞こえるかもしれない。だが、ランプ社はこのSaaSの“死の谷”とも言える初期の戦略を、愚直なまでに実行し抜いた。

FastGrowが以前のランプ社解剖記事で伝えた驚異的に低いチャーンレートも、偶然の産物ではない。まさにこの「質の高いLand」を徹底した賜物だ。

新田我々のメソッドを一定信頼していただいて、愚直にやっていただけたのかなと。河野さんの素直さが、この結果を生んだ最大の要因だと分析しています。

もちろん、戦略を立てるだけでは事業は成功しない。「Expand」戦略を、カスタマーサクセス・カスタマーサポートあるいはCTOが連携して現場で実行し、お客様との強固な信頼関係を築き上げることで事業成長を牽引している(このチームのインタビューはこちら)。

DNXが提示した高度な戦略と、それを信じて実行しきる現場の「凡事徹底」。この両輪が噛み合ったのだ。

シード期のスタートアップにとって最大の誘惑である「目先の売上」や「著名企業から導入が進むプロダクト」という見え方を捨ててでも、将来のLTV(お客様生涯価値)を最大化する道を選ぶ。DNXの倉林氏や新田氏は、特に「東京」というエコシステムの中心地から離れた場所で、この高度な戦略論を常に議論しながらやり切るのは困難だと、当初は考えていた。

しかし、ランプと河野氏は、その懸念を覆すことになる。投資家と交わしたこの「約束」こそが、同社を急成長の軌道に乗せる、最初の、そして最大の分岐点となった。

そしてその背景には、DNXがこだわってきた重要な「視座」があった。

「東京の“知恵”を使わないのはもったいない」。

関西のポテンシャルを最大化する、DNX流の“視座”

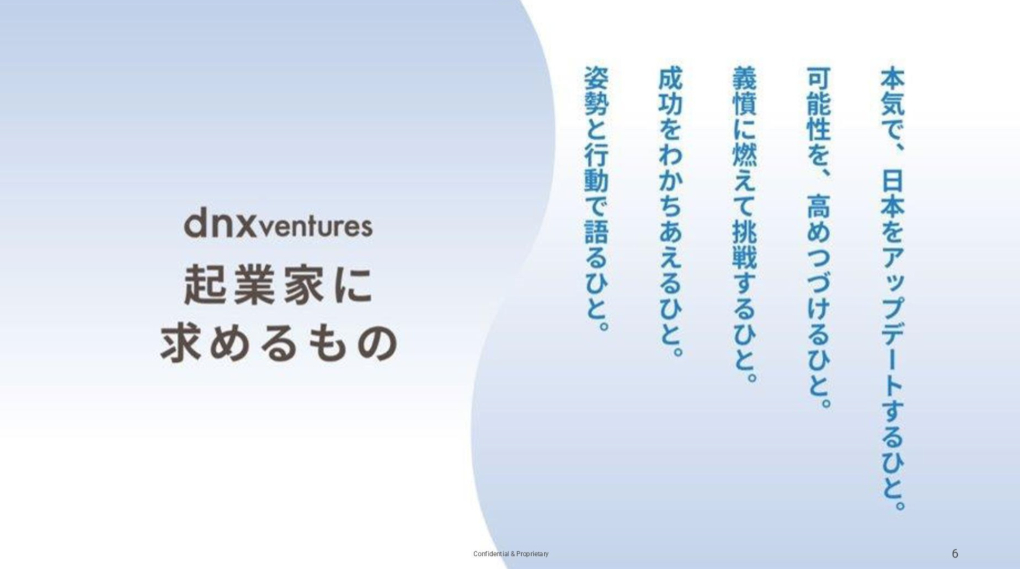

DNX Ventures Japan|Introduction Deckから抜粋

DNXの倉林氏は、投資哲学について明確なスタンスを示す。

倉林我々は、「スタートアップとして本気で勝つならやっぱり東京に来ないと」という考えに、敢えてこだわってきました。

もちろん、関西や中部、あるいはそのほかの地方で頑張っている起業家さんたちを否定する意味ではありません。皆さんそれぞれのペースと考え方で、取り組むべき課題に向き合っていらっしゃると思います。

一方で、日本を代表する企業を目指すのなら、日本の中で最も情報や人が集まる東京でがんばりませんか?と思っているということです。

倉林京都や大阪にも、もちろん優秀な起業家になる素養を持った方は沢山いると思います。しかし、スタートアップの経営という特殊なゲームにおいて、PMF(プロダクト・マーケット・フィット)の壁、あるいはシリーズA、Bの壁を越えるために必要な「経営の知恵」や「最新の戦術」をわかっている人は、やはり東京に圧倒的に集中しているのが現実です。

地方で奮闘する起業家が直面しがちな課題として、得られるフィードバックの質と量の限界がたびたび語られる。例えば、同じバーティカルSaaSであっても、ARR(年間経常収益)1億円の壁を越えた経営者、10億円の壁を越えた経営者、そして100億円の壁を越えようとしている経営者では、見える景色も課題の質も全く異なる。そうした先輩の存在が身近にあるかどうか、その影響は意外にも大きいのだ。

倉林その時々で必要な“ヒント”を持っている先輩経営者やトップティアの投資家が、物理的にも時間的にも密集している。そのエコシステムの中で揉まれること、彼らとの日常的な「壁打ち」から得られるインプットの質とスピードが、数ヶ月後の成長角度に決定的な差を生むのです。

これは、関西のポテンシャルを否定するどころか、むしろその可能性を最大化するためにこそ、東京の持つ経営知やネットワークを「活用すべき」という、DNXからの愛ある提言に他ならない。

この哲学は、DNX自身のスタンスにも色濃く反映されている。彼らが日本国内のVCでありながら、常に片足をシリコンバレーに置き、グローバルな視点で投資活動を続けるのはなぜか。それは、彼ら自身が「本場」の空気に触れ、最新の経営理論や市場のダイナミクスをインプットし続けることが、日本の投資先に対する最大のバリュー提供になると考えているからでもある。

DNX Ventures Japan|Introduction Deckから抜粋

DNXがシリコンバレーの知見を東京に持ち込むように、日本のスタートアップはまず、エコシステムの中心地である東京の知見を徹底的に活用すべきである。彼らがランプの河野氏に伝えたかったのは、まさにその視座であった。

DNXは河野氏に対し、「ランプの成長仮説、特に前述した『質の高いLand and Expand』戦略を実現するためには、東京の最前線で戦う経営者たちとの壁打ちが極めて重要になる」と強く推奨した。それは単なる物理的な本社移転の要求ではない。

倉林関西からこの東京のスタートアップ界隈に、精神的にも物理的にも“入ってくる”ということを、実質的な当初の条件にしたんです。

ともすれば、地方で旗を掲げる起業家にとっては反発を覚えかねない、厳しい要求である。しかし、河野氏の非凡さは、この提言の真意を即座に汲み取った点にある。

彼はこのDNXからの「宿題」を、自らの成長を阻む「壁」としてではなく、むしろ最短距離で成長するための「機会」として捉えた。京都という拠点は変えずとも、マインドセットを切り替え、東京のトップランナーたちとの接点を貪欲に求め、フィードバックを渇望し始めた。

河野2023年にDNXから投資をいただいてからずっと、わたしは毎週2日は東京にいます。倉林さん・新田さんをはじめとしたDNXのみなさんとの壁打ちはもちろんのこと、投資先のアーリーフェーズのスタートアップが集まるSPROUND(DNXが運営)で、ほかの起業家さんともよくコミュニケーションを取らせていただいています。最近は東京拠点のメンバーも増えてきています。

新田本当にずっと、ちゃんと毎週来てますから、すごいですよ(笑)。

DNXの厳しい問いかけは、河野氏の「素直さ」という名のスポンジに、東京の「知恵」という名の水を急速に吸い込ませるトリガーとなったわけだ。彼が否定や反発ではなく、即座の「受容」と「行動」を選んだことこそが、DNXが彼に賭けることを決めた大きな要因の一つであり、次のセクションで描かれる驚異的な「変化率」の土壌となっていくのである。

「まるで別人だ」。シードからシリーズAへ、驚異の“変化率”が生んだ信頼

DNXがランプとの最初の接点を持った時、河野氏への評価は、実は高くなかったという。むしろ、先ほど触れた「Land and Expand」等のグロース戦略の理解度や、DNXが提示した「東京の視座」の重要性に対する認識など、トップティアVCの視点から見れば、事業戦略にも経営者のマインドセットにも、多くの「宿題」を課さざるを得ない状態だった。

しかし、2025年のシリーズA調達に向けての過程で、その評価は一気に変わっていった。DNXを最も驚かせたもの。それは、河野氏の持つ圧倒的な「変化率」──すなわち、フィードバックを即座に血肉に変える学習能力と実行力だった。

新田氏は、そのプロセスを鮮明に記憶している。

新田弊社はシードとシリーズAで2度出資していますが、2回目の調達ピッチがすごかったんです。「あれ、だいぶ違うな」みたいなのがありまして。その変化率から、「一緒に戦っていくことで、大きな企業を目指せそうだ」と強く感じるようになりました。

その後も、新田氏をはじめとするDNXチームとのディスカッションを経るたびに、河野氏の事業戦略やその洗練度合いは「まるで別人だ」と評されるほど高まっていった。

倉林氏もまた、河野氏の特異な「素直さ」に舌を巻いていた。

倉林私が驚いたのは、こちらからの厳しいフィードバックに対して、彼が一切ネガティブな反応をしなかったことです。

たいてい、起業家は自分の事業にプライドがありますから、少しは反論したり、言い訳したりするものです。でも彼は、我々が投げたボールを全部「宿題」として真正面から受け止めて、持ち帰るんですよ。

両氏がそう口を揃えると、隣で聞いていた河野氏は「いや、もう、必死だっただけなんで……。全部できていたわけでは……」と、照れくさそうな表情を見せた。

だがDNXにとって、その姿勢こそが投資判断における最重要ポイントだった。彼が示したのは、単なる資料の修正や弁舌の巧みさではない。DNXが投げかけた「なぜ、その“Land”の仕方が将来の“Expand”に繋がるのか」「なぜ、そのお客様セグメントを選ぶのか」といった事業の本質を突く問いに対し、彼は決してその場しのぎの回答をしなかった。

京都に戻り、即座にお客様と対話し、データを洗い出し、仮説を再構築する。そして次のミーティングでは、DNXの期待を上回る解像度で、事業のネクストステップを提示してみせた。この徹底した姿勢こそが、ランプの経営PDCAサイクルを異常な速度で高速化させている。

新田氏は、その“打てば響く”姿勢が、投資家に向けられたものである以上に、お客様に向き合う姿勢そのものであると断言する。

新田言われたことを咀嚼して、出てきた問いに愚直に向き合い、真摯に返していく姿勢っていうのは、お客様と相対する現場でもはっきりと現れると思うんです。

先ほども触れたように、SaaSは顧客をサクセスに導く道のりが重要であり、常に顧客の声に向き合い、継続的にプロダクトを磨き続けなければなりません。投資家からのフィードバックを素直に咀嚼し、問いに食らいついてくる起業家は、必ずお客様の声にも真摯に耳を傾け、プロダクトを改善し続けることができる。そんな素養こそが、事業を不可逆的に成長させるドライバーになっていきます。

シード期のスタートアップにおいて、投資家が評価するのは「現時点での完成度」ではない。むしろ、「投資実行後、どれだけの速度で成長できるか」というポテンシャル、すなわち「変化率の大きさ」だ。

河野氏は、DNXとの対話を通じて、そのポテンシャルを行動で示したわけだ。多くの「宿題」に真摯に向き合うことで、シリーズAの投資判断の際には、DNXのパートナー間ではもはや議論の余地はなかったという。

倉林あの変化率の大きさを見せられては、もはや追加投資をしない理由がありませんでした。投資委員会での判断も一瞬でしたね。

「助けてください」と言える強さ。28万人のデータを握る、“食のデータカンパニー”への変貌

投資家を唸らせるほどの「変化率」で成長を遂げてきた河野氏。だが、事業が軌道に乗り始めた頃、彼は新たな壁に直面する。それが「採用」、特に自社よりも経験豊富な幹部クラスの採用だった。

河野事業は伸びているのに、組織が追い付かない。特に、当時の自分にはない経験を持つシニアな人材を採用することに、非常に苦労しました。

当初は自分一人で何とかしようと格好つけてしまい、どうにもならなかったという。転機となったのは、DNX主催の投資先経営者向け合宿での議論だった。そこで河野氏は、自らの弱さや組織の課題をすべてテーブルの上に出した。

河野そこで出た結論は、シンプルでした。投資家に対しても、そして何より採用候補者に対しても、格好つけるのをやめようと。

面談の場で、ハイレイヤーの候補者の方々に、自分の未熟さも全部さらけ出して「我々にはこれが足りません、だからあなたの力が必要です。助けてください」と、率直に向き合うようにしたんです。

この「弱さの開示」こそが、ランプ社が次のステージへ進むための、決定的な転換点となった。

倉林多くの起業家が、投資家に対して「できています」という面を見せたがるものです。でも河野さんは、本当に困った時、格好つけずに「もう本当に分かりません、助けてください」と、全部さらけ出して話してくれた。その「弱さの開示」ができることが、彼の最大の強みだと私は思います。採用面でもこれが活きたというわけですね。

投資家との関係において、このAuthenticity(誠実さ)は非常に大事です。河野さんには「私利私欲のなさ」がある。本気でこの事業を「お店(お客様)のためにやっている」という軸が全くブレない。だから我々も本気でサポートできるし、その誠実な姿勢が、結果として事業の強さにも直結しています。

その「強さ」とは、単なる精神論だけにとどまらない。愚直にユーザーと向き合い続けた結果、彼らのプロダクトには、競合が容易に追随できない「データの堀(Moat)」が築かれ始めている。

それは、『テイクイーツ』を通じて蓄積された、100万人以上(2025年10月時点)ものエンドユーザーの「“食”のリアルタイム購買データ」だ。「いつ、どの地域の、どの属性のお客様が、どの店の、どの商品を、いくら購入したか」。この膨大かつ詳細な一次データは、お客様からの「信頼」なくしては集まり得ない、ランプ社最大の資産である。

株式会社ランプ 採用候補者向け資料から抜粋

このデータを活用することで、ランプ社は単なる業務効率化ツールを提供するベンダーから、お客様の経営そのものを支援する「データカンパニー」へと変貌を遂げようとしている。

新田このデータの価値を、まだ1%も引き出せていないくらいのフェーズにいると考えています。それくらい伸びしろが大きい。

今は「個店」の売上を上げるために使っていますが、将来的にはエリア・地域・顧客属性などの大きな単位で区切ったデータを使うなどして、さまざまな事業展開を考えることができます。

例えば顧客に対し「この地域では今、この商品がトレンドになりそうだ」あるいは「この食材が不足しそうだ」といった、商品設計や需給予測のインサイトまで提供できる可能性があるんです。データに興味がある人なら、ワクワクしてきませんか?(笑)

これまでは「業務が楽になりました」という価値提供がメインだった。だがこれからは、このデータを分析し、「雨の日には、このエリアの30代女性にこの商品を推薦しましょう」「次のシーズンには○○があるから、○○な商品の開発を急ぎましょう」といった、個店の売上をさらに向上させるデータドリブンな提案ができるようになる。

単なるツールベンダーではない。お客様の未来を創造する「データカンパニー」へ。河野氏が築き始めたこの「データの堀」は、ランプを唯一無二の存在へと進化させようとしている。

関西の“星”から日本のロールモデルへ。未完成のリーダーと、次の歴史を創る仲間を求む

東京一極集中が叫ばれて久しい日本経済とスタートアップエコシステムの中、ランプは異色の存在にもなり得る。地方からでも、SaaSグロースの定石を愚直に実行し、正しい努力を続ければ、日本を代表する企業になれる。ランプは、その「ロールモデル」を目指す。

株式会社ランプ 採用候補者向け資料から抜粋

倉林河野さんのような起業家が京都から出てきて、ここまで成長しているという事実は、関西のスタートアップ・エコシステム全体にとっての希望です。

河野私は「ウサギ」ではなく「カメ」なんです。派手なことはできませんが、やるべきことを一つひとつ、愚直にやり続ける。DNXからいただく「宿題」も、お客様からの要望も、すべて当たり前にやり切る。その積み重ねでこそ、信頼を得られるのだと信じているんです。

この河野氏の言葉に、まず倉林氏が強く頷く。

倉林その「凡事徹底」こそが、彼の最大の強みだと私は思います。多くの起業家が新しい戦術や派手な戦略に目を奪われがちな中で、彼は事業の本質から目をそらさない。その愚直なまでの姿勢が一貫しているからこそ、信頼できるんです。

そして、その「カメ」の歩みが、いかに規格外の「変化率」を生み出してきたかを、最も近くで伴走してきた新田氏が補足する。

新田まさに。彼自身が語るように、一歩ずつ進む「カメ」の歩みは、結果として誰よりも速い「変化率」を生み出してきました。我々との議論で出た「宿題」を、彼は一度も疎かにしなかった。その地道な積み重ねが事業を劇的に前に進めてきたことを、私は一番近くで見てきました。

倉林私たちは、河野さんのような「未完成のリーダー」が「凡事徹底」の中で学び、変化していくプロセスを支えることにこそ、投資家としての最大のやりがいを感じています。

ランプが切り拓くのは、飲食業界の未来だけではない。京都から、日本のスタートアップ・エコシステムの新たな歴史が始まろうとしている。その最前線で「凡事徹底」を貫くリーダーは今、どのような仲間を求めているのか。

河野私たちは、日本を代表する食のデータプラットフォーム企業になろうとしています。簡単な挑戦ではありません。でも、DNXという最高のパートナーと共に、私自身も日々「変化」し続けています。「自分はまだ未完成だ」と思っている人ほど、ランプは最適な環境です。

私の「助けてください」という言葉に応えてくれる人、一緒に悩み、一緒に「凡事徹底」でお客様に向き合ってくれる人。そんな未来の仲間と、京都で会えることを楽しみにしています。

こちらの記事は2025年11月26日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

編集

大久保 崇

おすすめの関連記事

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

1年半でエンプラ導入2倍超、利用量は10倍へ──未経験人材も活躍する「エスカレーター式・顧客伴走」による成長戦略【Cloudbase×DNX】

- Cloudbase株式会社 VP of Strategy

事業は、なぜ大義を必要とするのか──劣等感、為替変動、チーム解散…ランプCEO河野匠が語る、”凡事徹底”から生まれた経営哲学

- 株式会社ランプ 代表取締役

2ndプロダクトを生成AIドリブンで開発する際に押さえたい、3つの視点──テックタッチ取締役CTO 日比野淳【寄稿:DNX Ventures新田修平】

- テックタッチ株式会社 共同創業者 取締役CTO

難題を抱える歯科医療領域をDX・AIで変えていく──Vol.2 エミウム株式会社 代表取締役 稲田雅彦【寄稿:DNX Ventures新田修平】

- エミウム株式会社 代表取締役

勝ち筋は「国産の生成AIミドルウェア」にあり──Vol.1 miibo CEO功刀雅士氏【寄稿:DNX Ventures新田修平】

- 株式会社miibo 代表取締役

「私もCloudbaseの営業をやってみたい」──DNXとCloudbase対談にみる、起業家と投資家が紡ぐ“With”な関係

- Cloudbase株式会社 代表取締役

コロナ禍で60%の売上が消滅。大きな困難の中、越境ビジネスのスタートアップ・NOVARCA(旧トレンドExpress)が、それでも急成長を遂げた理由

- 株式会社NOVARCA 代表取締役社長CEO

子どもの柔軟さ・大人な頭脳が、伸びる起業家の条件──これらを併せ持つテックタッチ井無田との企業ストーリーを、DNX Ventures倉林と語り尽くす

- DNX Ventures Managing Partner / Head of Japan

「Salesforceでビラ配り」するほど泥臭く──UPWARD金木が見せる、「投資したいと思わせる経営者」の背中【DNX倉林の事業洞察 #01】

- DNX Ventures Managing Partner / Head of Japan

創造するのは“X年先のMust Have”。SaaS界をリードし続けるコミューン、FLUX、ゼロボードの勝ち筋を、DNX倉林が問う

- 株式会社FLUX 代表取締役CEO

なぜFLUXは、プロダクトを順調にグロース出来たのか──DNX倉林氏が太鼓判押すマチュアな経営者・永井氏が持つ素養“Tenacity”に迫る

- 株式会社FLUX 代表取締役CEO

飲食店のテイクアウトDX、製造現場の可視化、上場のための法人カード。注目の領域特化型SaaS・プラットフォーマー──FastGrow Pitchレポート

- 株式会社ランプ 代表取締役