サステナ・ESG領域で、スタートアップは戦えるのか?急成長プラットフォーム企業、シェルパ・アンド・カンパニーだけが持つ3つの強みとは

Sponsored「グローバル規模で社会を動かすビジネスに携わりたい」「自身のキャリアを最先端の領域で加速させたい」──もしあなたが今、そうした熱い想いを抱いているならば、本稿はきっと、未来を拓く新たな視点を提供できるだろう。これは、日本企業の未来、ひいては社会全体の持続可能性に直結する、壮大な挑戦の物語である。

今、最も注目すべきテーマの一つであるサステナビリティ・ESG(Environment、Social、Governance)。適切な取り組みとその開示によって、世界から投資を呼び込み、日本経済の低成長を脱するきっかけをもたらし得る。また、その取り組みは「新しいイノベーションの源泉」として、持続可能な事業成長にもつながると期待されている。

そんな領域の最前線で、従来の常識を覆す存在として頭角を現しているのが、シェルパ・アンド・カンパニー株式会社(以下、シェルパ社)だ。

ちなみに、同社のコーポレートサイトやプレスリリースの内容から、単に「情報開示作業を支援するSaaS企業」だと捉えてしまうと、その本質を見誤る。SaaSプロダクト『SmartESG』は主軸として存在しつつ、各所でAI技術をフル活用しながら、専門的なアドバイザリーサービスを提供することで、包括的な支援を行っている。サステナビリティ・ESG情報の開示について、「コスト」から「企業価値創造」へと再定義し、日本経済全体に新たな成長エンジンをもたらしているのだ。

その実力は、世界三大格付け機関の一つであるS&P Globalが、コーポレートサステナビリティ評価(CSA)とSmartESGの連携以降の実績を認め、世界でわずか2社しかいないパートナーシップを締結したことからも明らかだと言える。その中核をなすのは、元投資銀行で「日本を世界で勝たせる」と誓ったCEO、グローバルファームの最前線を知るCSuO(Chief Sustainable Officer)、そしてGoogleでAIの研究開発に従事してきたテクニカル・ディレクター──そうした異才たちが結集した「知見」と、それを社会実装する「人間中心のAI設計」にある。

「超」がつくほどの大企業を巻き込みながら、現代の金融市場そのものを再定義していく独自の戦略。そのカギを網羅的に探った本稿を読めば、あなたは最先端のビジネスがいかに社会にインパクトを与えるかを肌で感じ、自身の事業成長、ひいてはキャリアアップを加速させる具体的なヒントと、未来を切り拓くための新たな視点を得られるはずだ。

「超エンプラ」からの導入拡大と、世界基準のお墨付き

サステナビリティ・ESG開示は任意──、かつてはその認識でも通用したが、いまや企業経営の根幹にかかわる制度的対応が求められ、それに伴い市場も過熱している。

日本のサステナビリティ・ESG関連市場といえば、GHG(*)排出量の算定ツールなどが先行し、少しずつレッドオーシャン化し始めていた。そんな中、やや後発にも見えるスタートアップ、シェルパ社が、異質な存在感を放っている。

*……Greenhouse Gasつまり温室効果ガスの略。主に二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)など、企業活動で工場などから排出されるものをはじめ、様々な人間活動から生じ、地球温暖化を引き起こす気体を指す

多くのSaaS企業がスモールビジネスから市場に参入する定石を覆し、彼らは最初から“超”がつくほど巨大なエンタープライズに特化。リリースから驚異的なスピードで事業を拡大しており、国内で大企業を中心に導入社数70社以上・時価総額5,000億円超企業の約15%に導入され、顧客の時価総額合計は200兆円を突破している(2025年8月時点)。ARR(年間経常収益)は年率3倍以上で成長中だ。なぜ、このようなことが可能なのか。

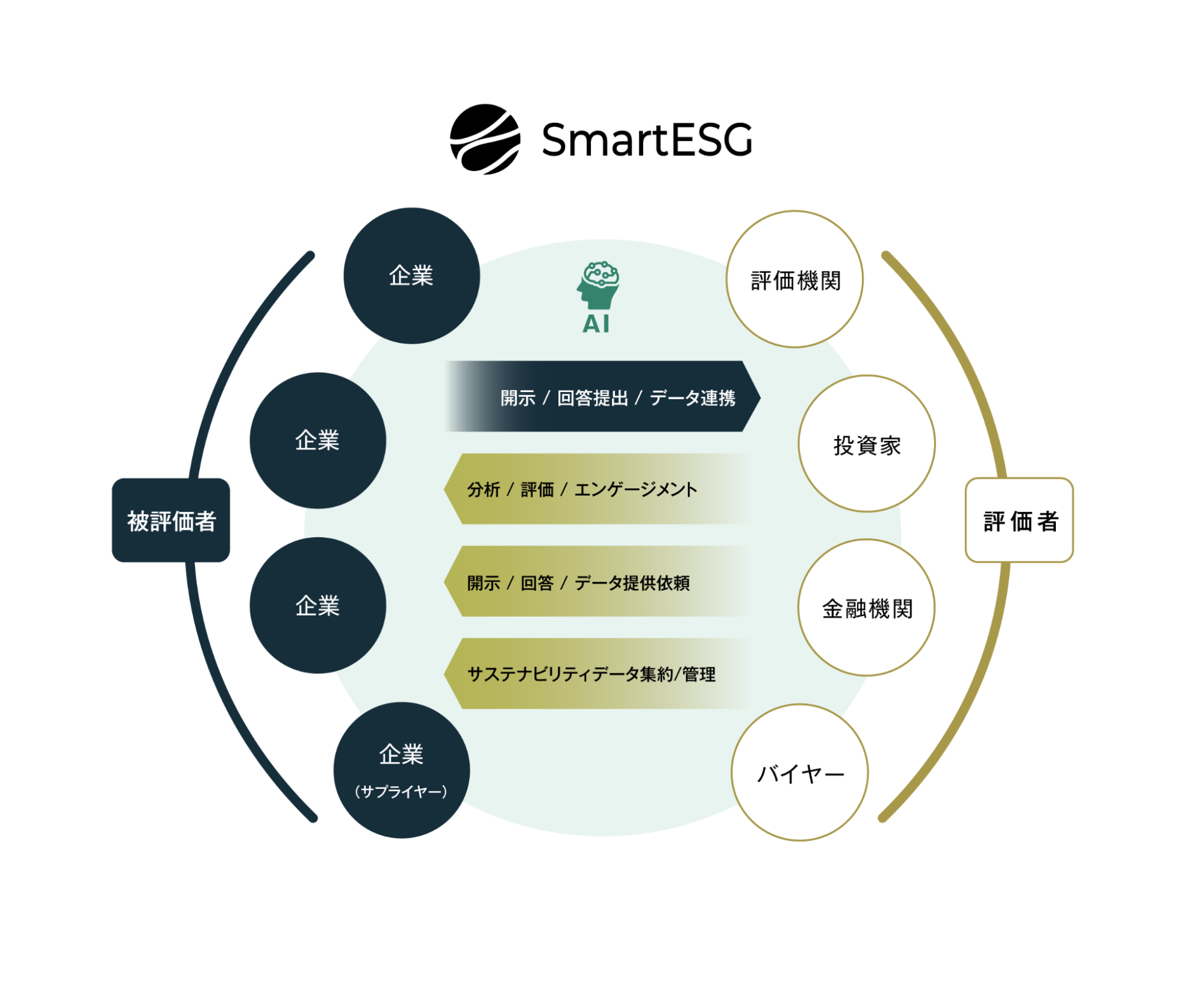

それは、サステナビリティ・ESG領域で求められる真の価値だけにフォーカスしたからだ。その事業内容については、やや込み入った内容になってしまうが、出来るだけシンプルに表現した下図をまずは見てほしい。

取材内容等を基にFastGrowにて作成

つまり一言で言えば、「日本の上場企業に世界中からの投資を呼び込みやすくなる状態」を目指しているというわけである。

世界の金融は複雑そうに見えて、意外と単純だ。ケインズが説いた「美人投票」の原理で動いているという事実は否定しがたい。ESG評価はまだ発展途上で、まさにこの原理が働きやすい領域と言えるかもしれない。投資家は、特定の企業が持つサステナビリティ・ESGへの取り組みなどが客観的に優れているかどうかだけでなく、その取り組みが市場全体でどのように評価されるか、そして、その評価を受けて他の投資家がどう動くかを予測しながら投資判断を行うことになる。

そのため、世界中の投資家が参考にする世界三大格付け機関(*)による信用格付けにプラスして、ESG観点からの格付けがこの先、日本の大企業経営において常に重要指標となっていく。

*……企業の信用力やサステナビリティ・ESGへの取り組みなどを評価する、S&P Global、Moody's(ムーディーズ)、Fitch(フィッチ)を指す。世界の金融市場に大きな影響力を持っており、年金基金や巨大ファンドなどの巨大な機関投資家が投資判断を行う際の重要な指標を出している

シェルパ社は戦略的に、いち早くこの点にフォーカス。日本の大企業がサステナビリティ・ESGに関するデータをとりまとめ、世界中に向けて開示する部分の支援に特化したプロダクト『SmartESG』で、S&P Globalが提供するCSAに対する報告や回答までスムーズに進められるようにしているのだ。(なおシェルパ社はS&P Globalから、世界でわずか2社目のパートナー認定を受けるほどの評価がある。詳細はこちらのプレスリリースにて)

投資家から見れば、「シェルパ社のプラットフォームを通じて開示される情報は、S&P Globalが認めた信頼性の高いものである」という強力なシグナルになる。いわば、シェルパ社の顧客企業は、“世界標準の言語”でグローバルな投資家と対話する土台に立つことになるともいえるわけだ。

日本経済の低成長が叫ばれて久しい中、サステナビリティ・ESGという領域で世界からの評価を集め、日本企業に対して強い支援を実現しようとするシェルパ社の事業。間違いなく、大きな社会的意義があると言えよう。

そしてもう一つ強調してお伝えしておきたいのが、“中立”の思想だ。シェルパ社は、サステナビリティ・ESG領域の各プレイヤーを「敵」とは一切考えていない。そこに“競合”という考え方はほとんど存在しないのだ。ここで杉本氏の言葉を借りよう。

杉本我々は、開示領域のプラットフォーマーとして、排出量算定ツールを含めた各専門領域のプレイヤーと積極的に連携し、より良いエコシステムを共に形成していきたい。サステナビリティ・データプラットフォームという壮大な構想の中で、業界全体を盛り上げていくのが我々の役割です。

この思想のためにも、さまざまな機関・団体との提携が重要な意味を持つ。これまで拡大してきたアライアンスや業務提携について、以下にまとめよう。

| 公表日 | 内容 |

|---|---|

| 2023年3月9日 | IFRS Sustainability Alliance へ加盟 |

| 2023年12月12日 | QUICKと業務提携 |

| 2024年7月22日 | 東洋経済新報社とシステム連携 |

| 2024年7月30日 | あずさ監査法人と業務提携 |

| 2025年5月26日 | 一般社団法人AIガバナンス協会へ加盟 |

| 2025年6月3日 | S&P Globalの認定パートナーに認定 |

| 2025年7月27日 | GRIの公式パートナーとして登録 |

| 2025年7月31日 | 宝印刷と業務提携に向けた覚書を締結 |

これらが、コーポレートブランディングの意味はもちろんのこと、Platformとしての価値を増大させていくことにも大きく寄与していくはずだ。そう考え、戦略的に推し進めていることもあり、スタートアップとしてはユニークな戦略にもなっている。

単一のプロダクトで市場を独占するのではなく、業界全体のパイを拡大し、それぞれを後押ししていく「プラットフォーマー」となる。この壮大なエコシステム戦略こそ、シェルパ社が単なるSaaSベンダーではないことを物語っている。

成長を裏付ける、トップVCからの期待

顧客企業やパートナー企業だけでなく、もちろんスタートアップとして、トップティアVCからも評価と期待が集まっている。同社は、2022年5月のシードラウンドから始まり、2023年にかけて複数回の調達を実施。累計(エクイティ調達のみ)で約15億円の資金を確保してきた。

| 公表日 | 金額 | プレスリリース | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2022年5月 | 6,000万円 | リンク | シードラウンド |

| 2023年3月 | 2.6億円 | リンク | シリーズAラウンド1stクローズ |

| 2023年6月 | 1.5億円 | リンク | シリーズAラウンド2ndクローズ |

| 2025年8月 | 10億円 | リンク | シリーズBラウンド1stクローズ |

たとえばジェネシア・ベンチャーズといえば、タイミーへのシード投資実績を持つ、日本におけるシード特化VCの代表格。そしてメルカリやラクスルといったIPO実績を持つWorld Innovation Lab(WiL)やグローバル・ブレイン。この3つのVCに共通するのは、投資対象の範囲が日本にとどまらず世界中に広がっていることであり、だからこそESG領域の挑戦への期待が大きいとみることもできる。

また、独立系VCだけでなく、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタルといったメガバンク系VC、そして農林中金イノベーションも名を連ねている点には言及しておきたい。開示支援という点はもちろんのこと、さまざまな業種・業界にステークホルダーが広がる事業特性もあり、金融領域からの期待も大きいのだ(ちなみにシェルパ社はFintech協会にも入会している)。

そして、調達した資金は極めて戦略的に活用されてきた。特に、2023年の資金調達のタイミングは、元Googleの小田氏を招聘し、AI事業部を本格的に立ち上げた時期と重なる。これは、調達した資金が、明確な技術的優位性を確立するための戦略的投資、すなわち「AI開発体制の確立」に充てられたわけだ。

この点を含め、前回のシリーズAラウンドで語られた戦略をしっかりと有言実行した点が、WiLなどからのフォロー投資の決め手の一つにもなっている。調達環境が良いとは言えない中で、シェルパ社が大きなラウンドを実施できたことには、やはり理由があるのだ。

プロダクトの市場適合性を早期に確立し、それがトップVCからの資金調達を呼び込み、その資金でさらに技術的参入障壁を築き、成長を加速させる。まずこの点で、シェルパ社はスタートアップの王道とも言える成長の好循環を見事に体現してきている。

“超エンタープライズに選ばれる理由は「SaaS×実力派のアドバイザリー」にあり

セクション2で示したトップVCからの期待は、同社の提供価値がすでに市場に受け入れられてきたことを示してもいる。トヨタ自動車、KDDI、東京ガス、サントリー、リクルートホールディングスなど、非常に規模の大きなエンタープライズ企業のロゴがサービスサイトに並ぶことからも、その実績のみならず、今後への期待感の大きさが感じられる。

「選ばれる理由」について、シェルパ社が展開する2つの事業モデルからまず整理したい。

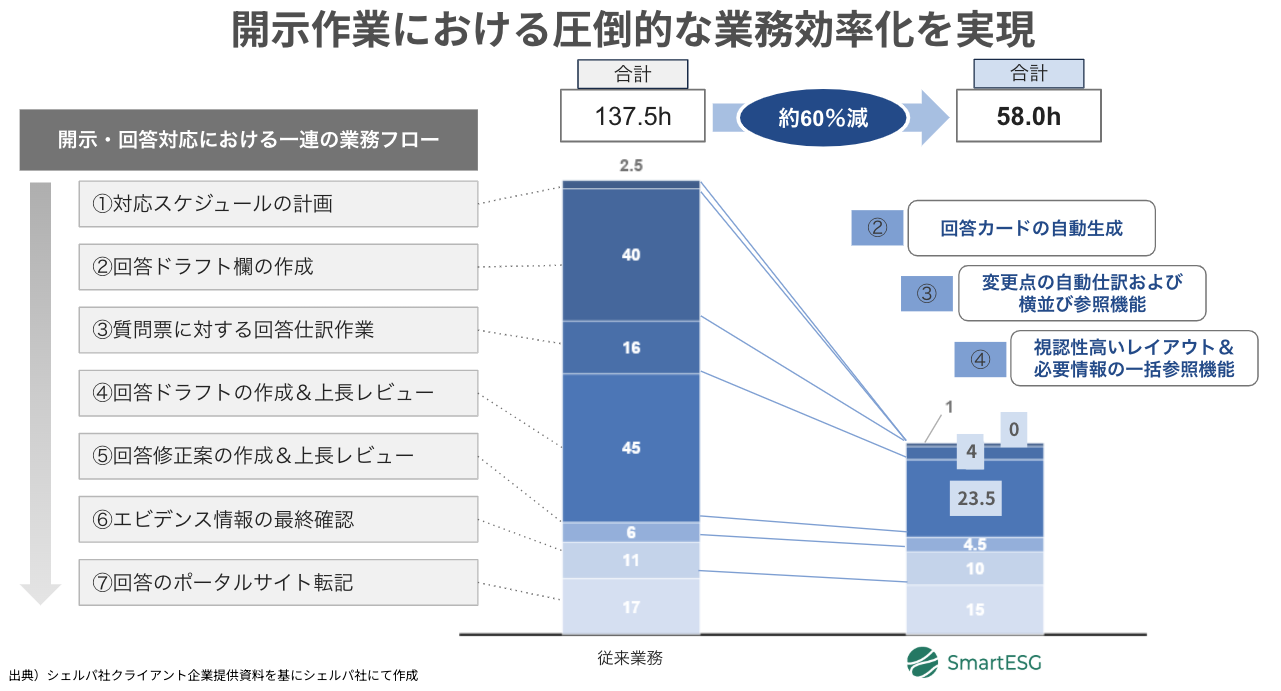

【SaaS】圧倒的な業務効率化が生む「戦略的余地」

提供:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

中核となるのが、サステナビリティ情報開示支援クラウド『SmartESG』だ。大日本印刷(DNP)の導入事例では、アンケート回答作成に要する時間を前年比で20%も削減(*)している。

*……出典:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 プレスリリース<シェルパ社、大日本印刷と「SmartESG」の拡販業務で提携>

また、別の企業では最大で60%もの業務時間効率化を実現しており、さらなる伸びしろもあるのだという(下図を参照)。

これは、社内に散在するデータを一元化し、複雑な開示基準に対応したワークフローを最適化するという『SmartESG』の強みが発揮された典型的な事例だ。近年高まる「サステナビリティ経営」の要請に応え、関連する財務・非財務データを一元管理し、新たなルールや基準に応じて柔軟に整理・結合・開示する機能を先駆けて開発・搭載するなど、常に市場のニーズを先取りしてきた結果ともいえる。

提供:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

この「20%削減」「60%削減」という効果が一般読者にはわかりにくいと思われるため補足しよう。日本の大企業には、世界中で600ほどあると言われているESG評価機関から年間数十~百件もの単位でアンケートが届く。それらに対して正確で一貫した回答をスピーディーに行うのは非常に難しい。なぜなら、製造部門での購買情報や取引先企業との契約内容、人事情報など、社内横断的にヒアリングや記入の協力依頼を必要とする場合がほとんどだからだ。開示担当者だけで片付くケースなど、ほとんどないのだという。しかし、企業にとって評価機関への対応は開示業務の一部に過ぎない。アンケート対応の結果として得た評価を自社の取り組みに反映し、サステナビリティ活動の改善・推進にこそリソースを投下したいところだ。

「SmartESG」活用により創出された「戦略的余地」で、企業がより付加価値の高い業務、すなわち未来への投資に集中できる環境を創り出しつつ、優先度高く実施すべきアクションを具体的に提案するところまで進んでいる。CSuO中久保氏が「まるでコンサルタントのよう」と評するほどのプロダクトになっているのだ。

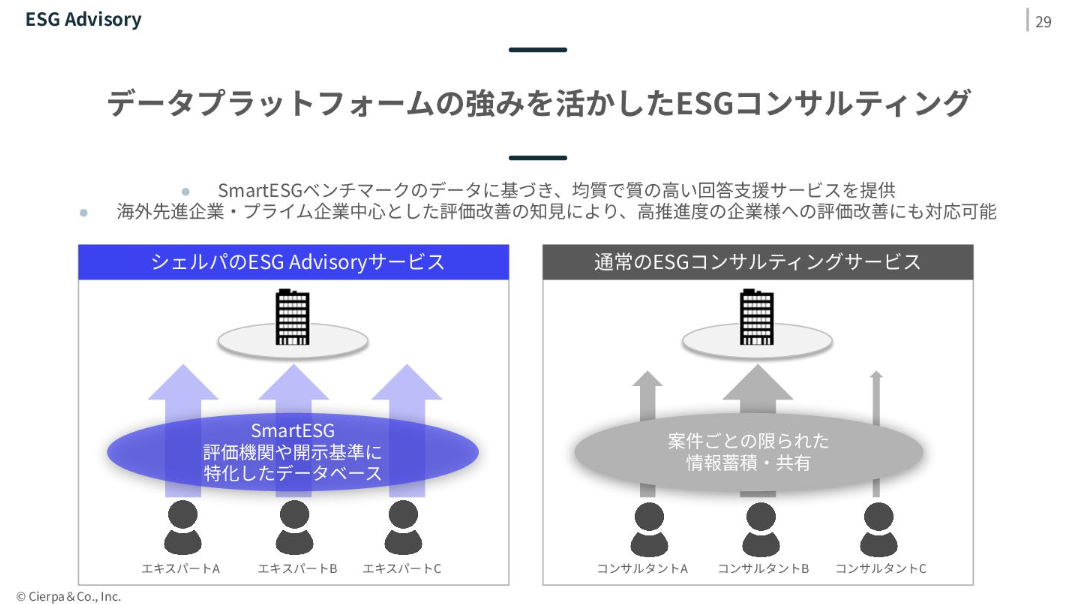

【アドバイザリー】著名企業出身エキスパートが集うチーム

シェルパ社の真価は、SaaSだけでは決して解決できない領域で発揮される。それが、各分野のエキスパートによる伴走型の「アドバイザリーサービス」だ。

提供:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

従来のESGコンサルティングサービスとは一線を画した価値提供にこだわってきた。特に専門性について、中久保氏が強調する。

中久保ESG評価機関が何を求めているのか、その質問の意図を読み解くには深い専門知識が不可欠です。そのため、我々はBIG4をはじめとしたプロフェッショナルファーム出身者や、事業会社においてサステナビリティ担当の経験を有するエキスパートなど、非常に高い専門性を有するコンサルタントの体制を構築しています。エキスパートの専門性と『SmartESG』が提供するテクノロジーの力を掛け合わせて、外部から要求されているESG評価項目について、効率的に中長期的に重要な具体的なアクションに落とし込み、その実行まで力強く支援する。これが強みです。

しかも、そうした現場での知見は、プロダクトのアップデートにどんどん盛り込まれていきます。AIによる創出価値の精度も高まっていき、さらに強い事業になっています。

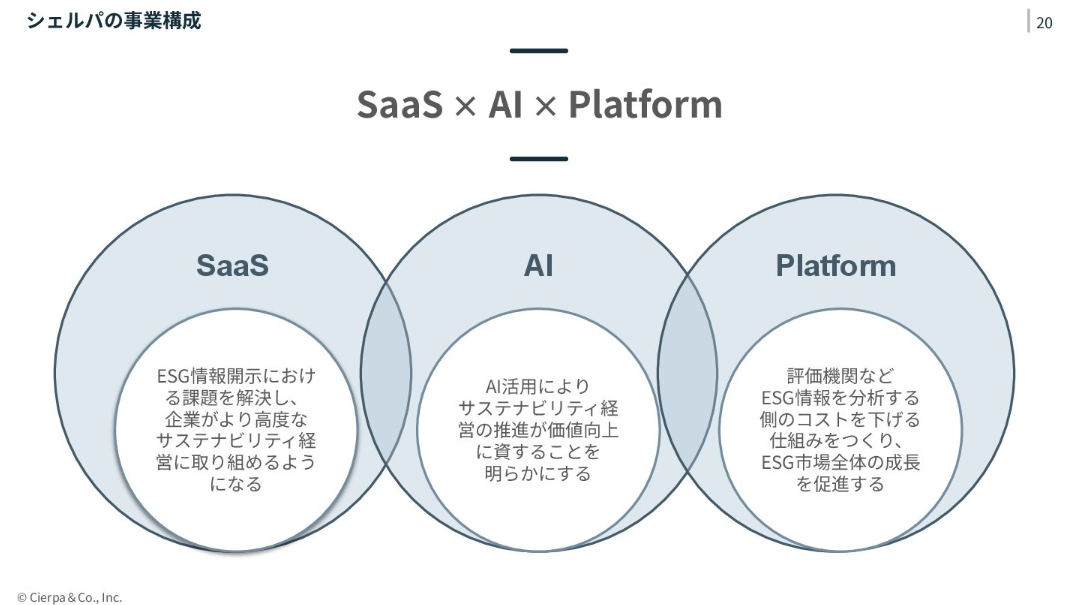

【3つの強み】標準化・高度化・仕組み化を一挙に。“王道”を極め、組み合わせた独自戦略

大きく分けて2つの事業が存在しているわけだが、これでシェルパ社の強みをすべて把握できるとは言えない。大切なのは事業のモデルではなく、どのように価値を創出するのか、だ。

この点でも、シェルパ社は緻密な戦略を持つ。SaaSとAIに加え、Platformとしての価値を強めることで、相互にシナジーを効かせ、サステナビリティ・ESGに関する広く深い貢献を可能にしているのだ。

提供:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

ただし、誤解を恐れずに言えば、その一つひとつは“王道”とも呼べるような戦略で動いている。「開示」という業務を標準化し、生産性を劇的に向上させるSaaSモデル。複雑で正解のないサステナビリティ・ESG情報開示を、よりスピーディーに、より効果的に進めるという、AI・LLM技術を活用した高度化プロダクト。そして、投資家・金融機関・評価機関などのステークホルダーと広くつながる仕組みを構築するPlatform構想。

それぞれを見れば、同じようなプレイヤーもいるだろう。だが、この領域で、この三つの強みを一挙に掛け合わせることが至難の業なのだ。

規制強化という「不可避な未来」へ、SaaSでの最適解

冒頭でも述べた通り、日本でも、2025年3月に最終公表されたサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)に基づき、2027年3月期から東証プライム上場の時価総額3兆円以上の大企業に情報開示が義務付けられる。

その後も段階的に適用対象が拡大される方針であり、これは多くの企業にとって、経営戦略の根幹に関わる重要な課題だ。もはや、この大きな流れに対応しないという選択肢は存在しない。

これらの変化に先回りするような形で、シェルパ社は規制に順次対応していくSaaSプロダクトに磨きをかけ、60%もの工数削減を実現していることは、セクション3でも述べた通り。変化の激しい領域だからこそ、SaaSモデルによって標準化・効率化をもたらす貢献価値は非常に大きいのだ。

AI・LLMによってこそ実現する「高度化したESG開示」

中久保氏が執筆やイベント登壇(*)も含め、広く「AI×ESG」というテーマでの発信を進めているように、シェルパ社が持つ大きな強みの一つが、AI活用である。だが、あくまでもAIは手段の一つだ。実際には常に「人間中心のプロダクト設計」があり、その中でAIを最大限に活用する方法を模索しているのだという。

たとえばシェルパ社のAIプロダクトにおける代表的な事例が、『SmartESG Answer Ease』だ。これは、開示済みの情報を基に、サステナビリティ・ESGに関するアンケートへの回答案を、自動で生成するというもの。

サステナビリティ・ESGに関する情報は、対象範囲が広いため、大企業において全体像を把握できる担当者は限られる。場合によっては、常に全体像の最新状況を把握している人はいないかもしれない。そんな業務だからこそ、最新情報を網羅的に捉え、最適な回答をスピーディーに行えるAIには、確かなニーズがあったわけだ。

だが、従来のSaaSモデルの技術だけでは限界があった。そこで、AI・LLM技術をフル活用してプロダクトを高度化することにより、スピーディーで効果的なサステナビリティ・ESG開示を実現できるようにしたのだ。

ただし、あくまでも「人間中心」という点を、中久保氏は強調する。

中久保「開示」と聞くと、一定のルールに基づいた機械的な作業であり、「AIにすべてを任せられるようになる」と感じている方も一部いらっしゃるのですが……実際はそうではありません。AIに任せる作業と、人間が担うべき作業を区別する必要があります。企業の戦略に沿った開示となっているか、各ステークホルダー別に適切な開示となっているかの確認、さらに開示を通じて何を実現したいのかということについては、人がしっかりと考える必要があります。

そのようなAIの使われ方を意識したプロダクト設計をするようにしています。まさに人間中心のAIとなるように、例えばAIに回答作成を丸投げするのではなく、AIが回答の根拠に用いた開示箇所やその理由を人間が確認し、適切な開示とは何かを検討する動線を設計しています。

サステナビリティ実務においてAIを使うことが持つポジティブなインパクトや、注意点については私が執筆参加させていただいた『AIによるESG評価』でも説明されています。

AI×サステナビリティの分野における開発、議論においては私たちが最前線に立っていられるよう、取り組んでいます。

日本企業への貢献を最大化する、Platform構想

アメリカでの言論を中心とした「反ESG」という潮流が気になるという読者もいるだろう。だが意外にも、杉本氏・中久保氏はむしろ絶好のチャンスだと捉えている。

杉本ブームの時期は終わり、いかに実務に落とし込み、本質的な企業価値向上に繋げるかというフェーズに入りました。我々にとってはむしろチャンス。本当に意味のある行動がとりやすくなり、提供できる価値の幅も広がっています。

中久保サステナビリティへの取り組みは企業価値向上そのものであると、誰もが認識する時代が来ています。仮に反ESGの投資家であっても、企業がリスクや機会を戦略的に管理し、企業価値を高める活動を否定することは、彼らの主目的であるリターンの向上という目的に反します。誰もがデータから「これは企業の財務的価値向上につながる活動である」とはっきりわかる世界を、Platformとしてつくり上げていくのです。

Platformとしての構想も、まさにこの観点では強みになる。先ほどもお伝えしたように、さまざまな機関・団体との提携を積極的に進め、変化の最前線に立ち位置をとり続けられるような工夫を凝らしている。

提供:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ社は、「情報開示」というたった一つの業務にフォーカスしているわけではない。その周辺に、IR(投資家対応)や資金調達、コーポレートブランディングなど、企業経営の根幹をなすさまざまな業務が存在している。そして、この業務には評価者である評価機関や投資家等と被評価者である上場企業が関わる。この両社のペインを解消することで、持続的な企業価値の向上が実現し、資本市場全体における投資活動の活性化へと繋げることがシェルパ社の事業なのだ。

その価値を最大化するために、世界中の評価機関や投資家とつながるPlatform構想が、これからさらに大きな意味を持っていくだろう。

異才が集う精鋭集団──競争優位性を支える「人」

着実に積み重ねてきた実績と、社外からの評価、その裏にある緻密な事業戦略、そして三位一体のモデル。とはいえ、すべては実行者たる「人」に依存すると言えるだろう。シェルパ社が持つ真の競争優位性も、まさにこの「人」に行き着く。

なぜ、元GoogleのAIエンジニア、グローバルファームで鳴らしたESGエキスパート、そのほかの社会貢献に燃える面々も含めた「異才」たちが今、この会社に惹きつけられているのだろうか。

その引力の中心はもちろん、CEO杉本氏だ。元投資銀行で日本企業がグローバルで戦う姿を目の当たりにし、「ジャパン・アズ・ナンバーワンの輝きをもう一度」と誓った時期を懐かしそうに振り返りながら、力強く語る。

杉本日本からグローバルへ、企業の価値を高めていく。その支援をしたいという想いが、私のキャリアの原点です。ESGという新たな価値基準の中で、日本企業が情報格差によって不利益を被る状況を看過できなかったというのが起業の動機であり、今も続けているこの壮大な挑戦の背景です。

杉本氏のビジョンに共鳴し、その実現を加速させているのが、各分野のトップランナーたちだ。金融、ESG、そしてテクノロジー。それぞれの領域のプロフェッショナルが結集することで、シェルパ社独自の価値は生まれる。

取材内容等を基にFastGrowにて整理・作成

AI開発を牽引するのが、先ほども紹介した、AI事業部テクニカル・ディレクターの小田悠介氏。Googleのソフトウェアエンジニアとして、Google翻訳やGoogle BrainチームでAI技術の研究開発に従事。自然言語処理(NLP)や大規模言語モデル(LLM)において10年以上の経験を持つ、まさにこの分野のトップランナーである。アカデミアにおいても、国立情報学研究所で特任准教授を務めるなど、まさに業界の最先端でAI研究・開発をリードしてきた。さらに、顧問には東北大学言語AI研究センター長を務める鈴木潤氏がいる。

加えて、創業メンバーの取締役VPoE小川達氏は、東証一部(現プライム)上場企業フューチャー株式会社の子会社でCTO経験を持つ。また、スタートアップでプロダクト開発を支えてきた実績豊富なエンジニアもいて、開発現場を加速させている。

一方、エキスパートサイドで最前線に立っているのが、デロイトやS&P GlobalでESGの最前線に立ってきたCSuOの中久保氏。また、リブ・コンサルティング出身の町田凌輔氏がCOOビジネス本部長として、デロイトシンガポールや日産自動車でESG業務の経験を持つ棚網啓氏がESGコンサルティング部門責任者として、三菱UFJ銀行やenechainなどでファイナンスや事業開発を広く経験してきた川本剛氏がコーポレート部門責任者として、それぞれ躍動している。加えて、顧問としてESG投資やガバナンスを専門とする早稲田大学大学院教授の根本直子氏がいる。

中久保この領域の変革は、「圧倒的なスピードでの実行」を続けることでようやく進むものです。市場ニーズへの即応性や、プロダクト開発の柔軟性なくして、理想に到達することは不可能なんです。

私自身、このことに本当に気が付いたのは入社後なのですが……今思うのは、サステナビリティ・ESG領域に変革をもたらす事業に本気で挑戦できるのは、これだけのチームと技術をもつシェルパならではの贅沢なことなのだということです。日々、このことを痛感します。

加えて、組織開発・採用においても、並々ならぬこだわりを持って進めてきている点が、シェルパの魅力でもある。

リモートでも「高い強度」を保つ、挑戦と学び合いの文化

高度な協業を、フルリモートという環境下で可能にしているのが、シェルパ社独自の組織文化だ。その「強度」を支えるのが、「Go Higher」という挑戦を称賛する文化や、日常に溶け込んだ「学び合い」のカルチャー、そして「Respectful Team」という互いに敬意を伝えるバリューである。ハイレベルな専門家同士が互いに学び合うことが「当たり前」の雰囲気として存在する。

中久保ESGは極めて広範な領域です。E(Environment)とS(Social)とG(Governance )それぞれに強みを持つESGエキスパートがいて、常に最新の知見や情報を届けてくれます。それに加えてAIをはじめ技術面についても各分野に専門性を有するエンジニアから最新の知見が届けられています。そんな環境、なかなかないと思います。

もちろん、単にそうした情報に触れるだけではありません。特に学び合いが重要なテーマがあれば、すぐに社内勉強会を開き、深く丁寧にキャッチアップし、議論を交えることで、新たな事業展開につなげていきます。多様な専門家が集うシェルパだからこそ、互いの専門分野を学び合える環境があり、それが社員の大きな魅力になっています。

AIの専門家がESGを学び、ESGのエキスパートがAIの可能性を議論する。この知の交流こそが、シェルパ社を単なる組織から、成長し続ける「生態系」へと進化させているのだ。

「有言実行」のサステナブルな採用活動方針

「私たち自身がサステナビリティ経営を実践しています」という言葉で始まる、シェルパ社の「採用活動方針」。アーリーフェーズのスタートアップで、ここまで細かくこだわって言語化した方針を公開する例は珍しい。

特に、基本方針の中の「基本的人権を尊重し、『人を人としてみる』人間尊重の精神に基づいて公平な採用活動を行います」、そして候補者向けの「多角的に判断するため、最低3回の面接を実施いたします」といった部分は非常に印象的だ。後者については、スタートアップらしいスピーディーな選考実施とトレードオフになりそうなことながら、敢えて設定している点に、実直さがにじみ出る。

そして最後に「採用に関わる社員のみなさんへ」として、「すべての候補者の皆さまにとってフェアな採用プロセスとなるよう努めましょう」とも記載される点からも、サステナビリティ経営への強い意志を感じることができる。

この方針に基づいた選考を経て入社したのが、先ほど確認した面々であると想像してみると、また新たな良い印象が残るのではないだろうか。

加速し続けるESG領域で、トッププレイヤーへ

本記事では、シェルパ社がこの加熱するサステナビリティ・ESG領域において、いかにして独自の地位を確立しているのかをじっくりと深掘りしてきた。掲げるビジョンやミッションの実現に向け、着実に歩を進めつつ、さらにその歩みを加速させようとする今の姿には、ぜひ注目すべきだと感じる。

出典:シェルパ・アンド・カンパニー株式会社コーポレートサイト

同社が持つ、SaaS、AI、Platformという三位一体の価値創出モデルは、エンタープライズが抱えるサステナビリティ・ESG課題に対し本質的な解決策を提供しており、さらなる拡大を期待させる。規模の大きな上場企業への導入はさらに増えていく見込みが立っているといい、今回の資金調達を経てプロダクトの多角化も加速するだろう。まさにここから、急成長フェーズが本格化していく。

また、そもそもこの領域は、市場の成長や機運の盛り上がりで、これから人材流入・資金流入も増えていく見込みも明らかと言えるだろう。その中でトッププレイヤーとなり、サステナビリティ・ESGに関する新たなスタンダードを生み出す存在にまでなっていくために、今も新たな戦略を仕込み、成長投資を進めている。昨今発表された10億円の資金調達は、まさにこの狙いからのものである。

シェルパ・アンド・カンパニーの事業成長に繋がる主要な出来事

| 年月 | 内容 |

|---|---|

| 2019年9月 | 設立、資本金1億円 |

| 2022年5月 | シードラウンドで6,000万円を調達、『SmartESG』β版を提供開始と発表(プレスリリース) |

| 2022年11月 | SmartESG正式版リリース(プレスリリース) |

| 2023年3月 | 2.6億円を調達し、SmartESG AI Laboを立ち上げると発表(プレスリリース) |

| 2023年4月 | SmartESG AI事業部新設、小田悠介氏がテクニカル・ディレクターとして参画(プレスリリース) |

| 2023年6月 | エクステンションラウンドで1.5億円を調達と発表(プレスリリース) |

| 2023年7月 | S&P Global元ESG Solutions日本ヘッドの中久保菜穂氏がCEIOに着任(プレスリリース) |

| 2024年4月 | 「ESG格付けレポート」機能の提供開始 |

| 2024年9月 | コーポレートリブランディングを発表(プレスリリース、代表杉本氏のnote) |

| 2024年11月 | 中久保氏が取締役CSuOに就任(プレスリリース) |

| 2025年1月 | 日本取引所グループに技術提供(プレスリリース) |

| 2025年4月 | S&P Globalのパートナーに認定(プレスリリース) |

| 2025年7月 | 「SmartESG」がGRIの公式パートナーとして登録(プレスリリース) |

| 2025年8月 | 10億円を調達と発表(プレスリリース) |

そして、シェルパ社の生の実態を(先述の通り)、FastGrow主催イベントでさらに解剖していく予定だ。登壇者として、これまでの歩みをよく知る投資家3名にご登壇予定だ。そして開催場所はシェルパ社が東京・五反田に構える新オフィス。

詳細は以下のリンク先でご確認いただき、ぜひ参加も検討いただきたい。

調達記念イベント、開催決定!今すぐお申し込みを

こちらの記事は2025年08月28日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

おすすめの関連記事

なぜ“東京の視座”を説くDNXが、京都のランプに賭けたのか?──起業家・河野氏の「変化率」と、SaaSの死の谷を越えた「素直さ」

- 株式会社ランプ 代表取締役

有力VC3社が2度の投資実行。エンプラに支持されるESG・サステナビリティ開示SaaSのシェルパ・アンド・カンパニーに、WiL、グローバル・ブレイン、ジェネシア・ベンチャーズが徹底支援する理由

- シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役CEO

IPOラッシュのITコンサル領域に、数千億円のホワイトスペース──事業家集団Entaarが挑む、エンタープライズITの構造改革

- 株式会社Entaar 代表取締役 CEO

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

- 株式会社InsightX CTO

アトミックソフトウェアが目指す“マルチバーティカル戦略”の勝算

- アトミックソフトウェア株式会社 代表取締役 CEO