パートナー経由で月200件超の導入、SaaS爆伸びの仕組みを生んだ“OEM”とは?「地方金融」というチャネルをフル活用する、Leafeaのユニークなプロダクト戦略

正社員数はたった十数名のスタートアップが、月次導入社数200社以上に──?

「まだあまり知られてはいないが、急成長しているスタートアップやベンチャーがどこか知りたい」「なぜ急成長しているのか、少しでも秘訣を知って自社に活かしたい」

スタートアップやベンチャーに関わるビジネスパーソンであれば、一度はこのような想いを抱いたことがあるのではないだろうか?

そんな期待にお応えすべく、「まだ知名度が高いとはいえないが、急成長がゆえに、これから注目を集めていく」ホットなスタートアップをFastGrowが厳選して紹介する特集「急成長スタートアップを探せ!」。(掲載希望企業・情報提供はこちらから)

連載第5回となる今回は福利厚生サービスを手掛けるLeafeaを取り上げる。

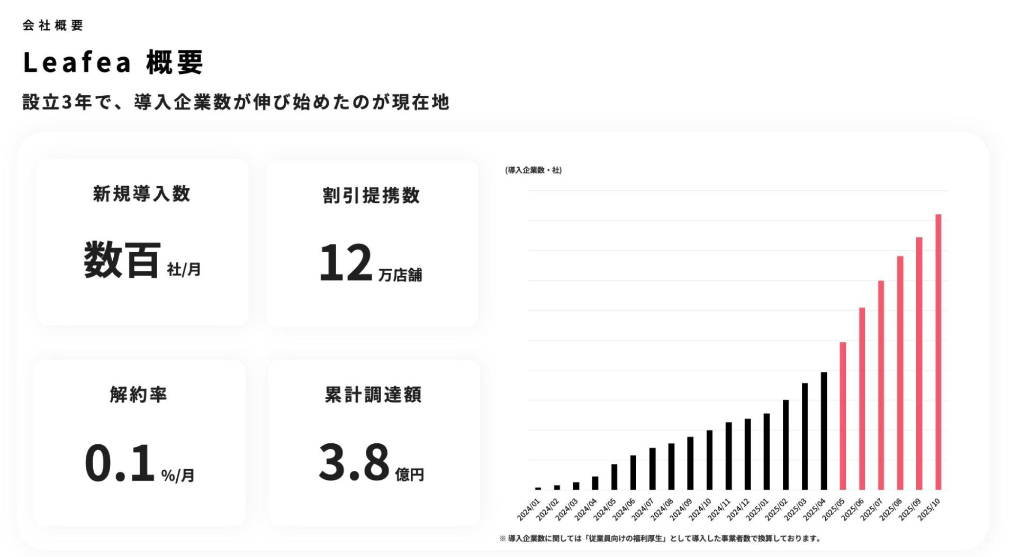

2025年4月以降、「毎月、200社以上の新規導入が継続している」と、Leafea代表・森田氏は語る。

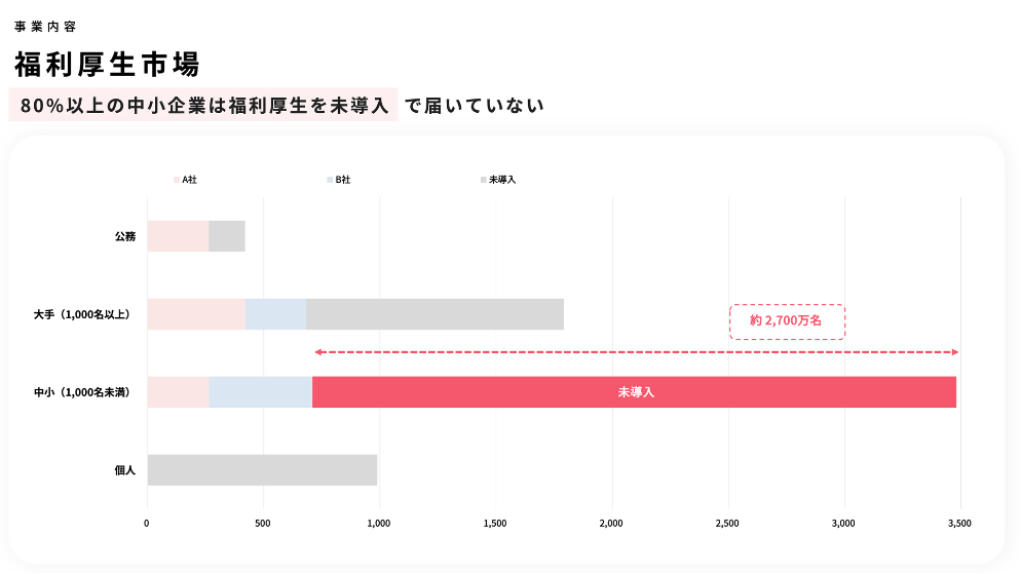

同社が手掛けるのは、OEM(Original Equipment Manufacturing)型の福利厚生SaaS『福利アプリ』。この事業領域、まさにレッドオーシャンだと感じる読者も多いだろう。だが、意外にもまだまだ伸びしろの大きな市場だ。同社の調査によれば、中小企業の約8割が福利厚生サービスは未導入であり、労働者数で言えば2,700万人もの人々が未利用状態にあるのだ。非常に大きな市場開拓余地があると言える。

森田氏は、この“開拓余地”に狙いを定め、独自のパートナー戦略を構築。先ほど紹介した「200社以上」という導入増加数のほとんどを、パートナー経由で実現しているのだ。しかもその増加の勢いはさらに増している。

スタートアップに、そんなことが可能なのだろうか?そもそも「OEM型SaaS」とはどういうものなのだろうか?その実態と今後への注目ポイントを、じっくり深掘りしていく。

十数名の従業員規模で、月200件超を売るパートナー戦略。「金融機関と共に本気で歩む構造」の秘密

福利厚生サービスの市場は今、まさに加熱している。大企業もベンチャー企業も多くが参入し、デジタル技術の活用を駆使したさまざまなアプローチが進む。市場が新たな成長期へと移行するタイミングであり、「いかにして、大きなシェアを取り切るか」という、熾烈な競争が起きているのだ。

その中で、Leafeaはまさにスタートアップらしく“爆走”している。冒頭で紹介した通り、正社員十数名という組織規模の時期から、7カ月連続で月次導入社数が200社を超えるほどの急成長中。そもそも月間200件のアポイントを組むことすら難しそうに見えるこのフェーズ、驚くべき実績だと言えよう。

提供:株式会社Leafea

その背景にあったのが、冒頭でも示した「パートナー戦略」だ。セーフィーとLayerXでパートナー戦略に取り組んできた鈴木竜太氏など、業界の先輩たちから教えを請い、独自の仕組みをつくり上げている(戦略とプロダクトの詳細はセクション3にて)。

驚くべきは、何と言ってもそのパートナー網の大きな広がりだ。北は北海道、南は鹿児島まで日本中の地方金融機関10社以上と組むことに成功している。

Leafeaの東京本社から各金融機関が立地する地域へと出張に行けば、一日で4~5件ほどの商談に同席し、その多くで新規導入の決定まで見届けることができるのだという。そうして急拡大を実現している。SaaSグロースにおける、いわゆるProduct-Market FitとGo-to-Marketを、仕組みとして実現しているというわけである。

ある信用金庫の事例では、別のサービスを営業現場で紹介しても月に数件ほどしか受注にならない中、Leafeaとの福利厚生サービスでは毎月40件ほどの受注になっているのだという。

しかも、冒頭でも触れた通り、この市場での拡大余地は意外に大きい。福利厚生を利用することができない従業員の規模が、日本では約2,700万人にのぼるという試算がある(下図参照)。加えて、導入による基本利用料収入だけでなく、サービス上のエンゲージメント次第でさらなるキャッシュポイントの増加も見込めるだろう。

提供:株式会社Leafea

レッドオーシャンと化したこの市場で、最も勢い良く成長している企業の1社がLeafeaだと、間違いなく言えそうだ。では一体、その成長はどのように実現されているのか。それを、ヒト・モノ・カネの観点から網羅的に読み解いていく。

ヒト:フットワークの軽さで引き寄せた、キーパーソンとの縁

だがそもそも、優れた戦略も「やり切るメンバー」がいなければ机上の空論だ。Leafeaはなぜ、この難易度の高い戦略を、わずか数名しか正社員がいない頃から、実行できたのか?

その一つの答えが、「人」にある。

森田当初、参考にしていたのがココペリさんです。金融機関との関係構築とその後の支援に向け、『Big Advance』という事業を展開し、立ち上げから約3年で導入を80社以上まで急拡大していました。

同じような金融機関連携ができるといいかもしれない……そう考え、率直に相談させてもらったんです。

その相手が、今では取締役としてLeafeaに参画する田島達也氏だ。彼は、ココペリのCSOとして、まさに金融機関提携モデルを軌道に乗せた立役者である。

森田もともと田島さんは、横浜信用金庫に勤めながら、地域連携を推進するためにココペリとの共同事業を指揮した責任者です。そして、地域内でその動きをさらに加速するためココペリに籍を移し、執行役員CSOとしてその最前線に立ってきました。その後、マネーフォワードでもまた金融機関連携の事業を担当してきた。

そんな田島さんが書いた『行動はすべてに勝る―地域をつなぐ金融プラットフォーム革命』を3年ほど前に読んで、「これはぜひ師事しなければ!」と感じ、いきなりでしたがメッセージを送ったんです。ありがたいことにお返事をいただいて、具体的な相談をさせていただけるようになりました。

そうして壁打ちのようなかたちでLeafeaのグロース戦略を構築していく中で、田島氏自身の心も傾いていったのだという。

森田田島さんも「これは世の中に広げていくべきだ」という想いを持つほど考えてくれていたので、独立するタイミングでお声掛けをして、一緒に進めさせていただくようになりました。

他にも、こうしたLeafeaのビジネスモデルに強い興味を持っていただいての応募や入社をいただけています。

このお二人にとって、今のLeafeaが「まさに、最高の挑戦機会に溢れ、集結する場となった」みたいなんです。すごく楽しくやっています。

その「楽しさ」の源泉。それは、前職までの経験で培ってきたものを、いわば“集大成”としてまとめあげていくことができるというワクワク感だ。スタートアップでグロースを担ってきた人物が今、アーリーフェーズのLeafeaに魅力を感じているのは、「成し遂げたい想い」をもっと具現化したいという「高みを目指した挑戦心」の熱量だ。

モノ:意外に新しい?OEM型SaaSのユニーク過ぎる勝ち筋

Leafeaのサービス『福利アプリ』の最大の特徴が、“OEM型SaaS”というモデルにある。スタートアップのビジネスに明るいFastGrowの読者でもあまり聞きなじみのないものだろう。ここで「モノ面」の解説として、具体的に触れていく。

提供:株式会社Leafea

まずOEM(Original Equipment Manufacturing)について改めて確認しよう。たとえば、今や当たり前の存在となった、食料品店などでよく見かけるプライベートブランド(PB)。たとえばイオングループで展開される『TOPVALU(トップバリュ)』は、イオングループ内で企画されるが、製造を担うのは他の食品メーカー企業だ。こうした座組みでのビジネスを広くOEMと呼ぶ。

Leafeaは、このうち“製造側”を担う立ち位置だ。SaaSのようなシステムを開発しつつ、それが紹介(提案)される場面では「他社製品」のような見え方となる。

提供:株式会社Leafea

Leafeaの会社説明資料を見ると、事業展開の具体事例として『ふくリッチ』『福利LITE』『ふくりっと』と提供サービスが記載されている。実はこれらはすべて、それぞれの金融機関の取引先専用の福利厚生アプリの名称だ(『ふくリッチ』だけのサービスLPや『福利LITE』だけのサービスLPなどもそれぞれ存在している)。

つまり、Leafeaは福利厚生サービスの基幹部分をまず開発。その基盤上で、「各金融機関の取引先専用の福利厚生サービス(そしてその受注のためのLPなど)」が複数生まれているという構造だ。それらのサービス上でエンドユーザーが利用できる機能が基本的には共通のものとなる。

提供:株式会社Leafea

たとえばパートナーのフィデアホールディングス(荘内銀行・北都銀行の持株会社)では、営業担当の社員が人手不足・賃上げ等に悩まれる地元の企業に対し、前述の『ふくリッチ』というアプリ型の福利厚生サービスを紹介する。受注になればすなわち、Leafeaのシステムが導入されるため、そのまま一部がLeafeaの売上になる。

さらに、金融機関以外の業種でも重要なパートナーが複数いる。このような拡大戦略を実行できる状態をつくりあげることで、「中小企業向け福利厚生サービス」という市場でのシェアを確かなものにしようとしているスタートアップが、Leafeaなのだ。

Leafeaのパートナー戦略は、単に「紹介できる商材の一つ」と考えているのではない。金融機関が、もはや「自社の正式な新規事業」として営業推進しつつ、プロダクトの進化も進められるような仕組みを、さまざまな観点から設計し、組み込んでいるのだ(パートナー戦略に関する詳細は、先述のLeafea森田氏×LayerX鈴木氏の対談記事でもぜひ確認してほしい。また、OEM型SaaSプロダクト開発に関しては、その舵取りを担う執行役員CTO杉之原氏がIVRy成田氏と語り合った対談記事も合わせて確認してほしい)。

カネ:アーリー期のSaaSながら単月黒字も実現。利益創出見込みもある中で踏む、未来への投資

戦略的なグロース実績とポテンシャル、そしてその持続に向けたヒト・モノを見てきた。そんな同社の成長に期待して、カネも集まる。2025年5月にはシリーズAラウンドとしてXTech Ventures・きらぼしキャピタルなどから合計3.6億円を調達。この資金は、主に採用加速に充てられ、各地方での商談を大きく増やしながら事業をさらに成長させるためのアクセルを踏み込むわけだ。すでに調達発表後、10名以上の入社が進んでいる。

XTech Venturesの山木氏はプレスリリースで「森田社長の周囲を巻き込むリーダーシップ、そして成果への強いコミットメントを高く評価し、今回投資をさせていただきました。また、同じオフィスで働く中で、チームメンバーの皆様が放つエネルギーと熱量の高さを日々実感しており、素晴らしいチームであると改めて確信しています」とコメント。その後に確認したところ、組織の急拡大もありすでにXTech Venturesが運営するシェアオフィスからLeafeaは移転してしまったといい、山木氏が「想定よりもかなり早く、ほんの半年ほどで出て行ってしまった(苦笑)」と明かすほどだ。

Leafea社に投資させていただきました!

— やまりく@XTech Ventures (@yamariku1223) May 20, 2025

「地域密着型の福利厚生サービス」としてユニークな立ち上げ方をしており、絶賛急成長中です。同じオフィスで働いていますがメンバーの皆さんの熱量の高さを日々実感しております!

絶賛採用強化中ですので下記の採用ページもご確認ください↓ pic.twitter.com/xLEt1pb7BV

さらに、「想定以上の受注効率で、単月では黒字化したこともあった」(森田氏)という。パートナー戦略がうまくハマり、成長性と安定性を両立させるLeafea。この先しばらくの間、成長が止まらないことは間違いないと言えそうだ。

だがもちろん、現状に満足する森田氏ではない。レッドオーシャン化する福利厚生領域で勝ち切るため、成長投資にはより一層注力し、他社との明確な差別化を進める必要がある。

森田市場環境を考えると、「今しっかりアクセルを踏み込めなければ、競合とせめぎ合って顧客獲得コストを無駄にかけるような展開になってしまい、ユーザー向けに低コストで届け続けにくくなる」という危機感も強くあります。そのためにも、調達した資金を使い、非連続的な成長のためにさまざまな挑戦を仕掛けていきたい。

田島さんがココペリにいたとき、月3,000~4,000社導入という急角度の成長があったそうです。うちは今、金融機関だけでなく、他領域の複数提携先との連携もありますから、もっと上を目指せるかもしれない。田島さんたちと話しているのは、そういう目標です。

そのためにも、「各金融機関と共に、どんな未来を創ろうとしていくのか」という部分にまで視野を広げることが今、重要になっています。

たとえば九州で、象徴的なプロジェクトが進んでいる。

森田鹿児島銀行さんと進めているのが、彼らの地域通貨『Payどん』との連携です。『Payどん』は鹿児島県内でPayPay、楽天ペイに次ぐ第3位の決済手段。うちが毎月付与するギフトを、この『Payどん』にチャージできるようにする。従業員一人あたり年6,000円が地域通貨に流れ込めば、流通額が一気に数億円規模で上がるかもしれない。意外なかたちで、地域経済の循環を創出できるんです。

このように、その地域や店舗の特性に応じた柔軟な設計を考えていけるのが、Leafeaのプロダクトの強みなんです。まだこの強みを活かしきれていないので、これからセールスメンバーを増やしていきながら、さまざまな試行錯誤・工夫を進め、新たな成長を生み出していきたいと思っています。

従業員が喜ぶ。企業が喜ぶ。そして、パートナーである金融機関、SaaS企業、地域の店舗が、自らの事業を成長させるためにLeafeaのプラットフォームを活用する。文字通りの“Win-Win”が広がっていく。

福利厚生という市場だけを見ていては、そもそもこのような広がりにまで思考が及ぶことはない。だが、金融機関と共にそれぞれの“地方・地域”に向き合うことで、新たな伸びしろがまだまだたくさん見つかる。それを証明しながら、事業成長も両立させているのがLeafeaというスタートアップだ。

こんな存在が、地域経済のインフラを再設計する。意外だろうか?いや、誰も考えないような角度から変革を生み出す、まさに“イノベーション”と呼ぶべき事例の一つと言えるだろう。

こちらの記事は2025年11月12日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

おすすめの関連記事

なぜ“東京の視座”を説くDNXが、京都のランプに賭けたのか?──起業家・河野氏の「変化率」と、SaaSの死の谷を越えた「素直さ」

- 株式会社ランプ 代表取締役

有力VC3社が2度の投資実行。エンプラに支持されるESG・サステナビリティ開示SaaSのシェルパ・アンド・カンパニーに、WiL、グローバル・ブレイン、ジェネシア・ベンチャーズが徹底支援する理由

- シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役CEO

なぜ、スタートアップが薬局を「自前で」創るのか?Linc'wellが真のUX実現のため描く、妥協なき新規事業戦略

- 株式会社Linc’well 執行役員/オペレーション統括

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

- 株式会社InsightX CTO

アトミックソフトウェアが目指す“マルチバーティカル戦略”の勝算

- アトミックソフトウェア株式会社 代表取締役 CEO