パートナーセールス、成功への3つの秘訣とは── LayerX CBO鈴木氏・Leafea CEO森田氏が語る「社会を動かすストーリー」の描き方

Sponsored多くのスタートアップが、グロースフェーズにおける事業成長の起爆剤として「パートナーセールス」に期待を寄せる。2023年ごろまでは「いかにして、THE MODEL型組織で、直販体制を強化するか」という議論ばかりだったが、SaaSバブルが弾けた後のここ1~2年、状況は変わりつつある。「代理店が拡販してくれる」という響きに魅了されたのか、多くのスタートアップから「パートナー戦略を実行するぞ」という声が聞こえる。

だがあえて、ここに疑義を呈したい。あなたの会社は本当に、今、パートナー戦略に注力すべきなのか?

その戦略策定と実行は、そう簡単に進められるものではない。この2025年9月に「ARRは100億円目前(150億円調達タイミングでの代表福島氏のnoteから)」と公表したLayerXにおいても、AI-SaaS事業『バクラク』(2021年提供開始)の立ち上げフェーズについて、執行役員バクラク事業CBO(Chief Business Officer) 鈴木氏は「パートナーが実際に販売し続ける体制確立には時間が掛かっていた」と振り返る。その後の試行錯誤を経て、日本全国の税理士事務所やIT・OA販売会社、会計ソフトベンダーとのパートナーアライアンス、そして2024年からは三菱UFJ銀行の顧客向けパッケージ『バクラク for MUFG』が実現した。

そのLayerX鈴木氏がメンターとなり、知見・経験を授けてきた起業家の一人が、Leafeaの森田氏。創業代表として、プロダクトの0→1フェーズから、直販よりもパートナーセールス戦略に徹底注力。全国の銀行・信用金庫等に対して営業行脚を行い、「創業から約3年の間に10以上の金融機関との提携が実現しています」と胸を張る。全国に販路を広げ、本格的なグロースに向け着々とその礎を築いている。

本記事は、パートナーセールスの戦略・実行に精通しつつ、今も現場で毎日汗を流す、鈴木氏・森田氏の対談だ。この二人の議論を聞けば、パートナーセールスを単なる「販売戦術」と捉えて伸び悩むか、それとも事業の根幹を成す「経営戦略」と捉えて大きな成果につなげていくか……という視座の違いを知ることができ、自社の成長に向けた新たな道筋が見えてくるだろう。

スタートアップパーソンがまず理解すべき「パートナーセールスについての知見」は、まだそれほど出回っていない。鈴木氏も「LayerX社内で毎月、勉強会をしている」という。そんな内容も含めた本記事で、すでに検討・実践している人も、これから携わりたいと考えているセールスパーソンも、ぜひ多くの学びを受け取ってほしい。

「うちのパートナーセールスは、なぜうまくいかない?」──多くのスタートアップが陥る“戦術”の罠

限られたリソースを効率的に活用し、受注活動の価値を最大化しつづける──そんな至上命題があるスタートアップの営業現場において、「代わりにプロダクトを売ってくれる代理店」の存在は、のどから手が出るほどありがたいものだろう。

だがもちろん、そんなうまい話が近くに転がっているわけはない。理想のパートナーセールス体制は、緻密な戦略策定と泥臭い実行によってのみ、実現される。この記事などで「パートナーセールス戦略の要諦」を理解し、実践していける存在になれたら、事業責任者あるいはセールスパーソンとしての市場価値も大きく成長するだろう。

鈴木セーフィーやLayerXで実践してきて改めて思いますが、パートナーセールスそのものをしっかり捉えて、事業戦略レベルで絵を描いて進めていかないと、なかなか形にはなっていかないと感じますね。

森田ほとんどのSaaS企業において、パートナーセールスやアライアンスは「直販の“次の一手”」という位置づけになってしまっている印象があります。非常にもったいないですよね。

LayerX鈴木氏(左)とLeafea森田氏(右)

SaaS事業のグロース戦略と実践論は日本でも増えてきているはずだが、パートナーセールスにおいてはなかなか良い実践事例が生まれていないというのが、この二人から共通して生まれた指摘だ。なぜ、これほどまでに理想と現実のギャップは大きいのか。

少し丁寧に、SaaS企業でよくイメージされるグロース戦略を整理しよう。まずはニーズをしっかり確認して、最低限のプロダクト(MVP:Minimum Viable Product)を開発・ローンチする。そこから、直販でヒアリング・改善を進めながら受注を積み重ね、PMF(Product Market Fit)を達成していく。ここまで進んで初めて、新たな営業チャネルとしてパートナーセールスを“追加”し、本格的なグロースへ──。

というのが、よくある思考パターンになるだろう。

一見、理に適ったこの思考こそが、パートナーセールスを矮小化させてしまうのかもしれない。直販の“補助”的な役割として捉えてしまっては、経営のコミットメントも、営業現場での試行錯誤も、中途半端になる。

ちなみに、冒頭でも示した通り、今やMUFGという日本を代表する金融機関グループがパートナーとなっているLayerXでさえ、うまくいかない時期があったのだという。

鈴木私がジョインして早々に、中長期のロードマップ、そして戦略を描きました。

考慮すべき点は多岐にわたります。業界における重要なパートナーはどこになるのか?どういった種別のパートナーが可能性を広げてくれるのか?何社のパートナーと何件のお客様にアプローチできたら、業界を変えることにつながるのか?そのために必要な組織体制やメンバー数は何人なのか?その規模ではオペレーションの負荷が大きくなりすぎないか?など……。

卓越したプロダクト。市場からの熱い視線。パートナー候補からのラブコール。成功へのピースは、すべて揃っていたようにも見える。だが、それらを組み合わせ、事業を飛躍させるための「設計図」を描き切る人間がいなければ、ポテンシャルはポテンシャルのままで終わってしまう。「パートナーセールスの成功が、担当者の気合や根性といった精神論では決して成し遂げられない」という事実を物語っている。

パートナーセールスにおける「パートナー企業による販売活動」というのは、いわば“氷山の一角”なのだろう。目に見えやすいこの部分だけでなく、その水面下に隠された、事業戦略、プロダクト開発、そして組織文化といった巨大な氷山の全体にまで思考を巡らせることでようやく、「複数のパートナーが、販売を続けてくれて、持続的なグロースにつながる」という理想にたどり着くわけだ。

パートナーセールスを「販売戦術」と捉えてしまうのか、それとも「経営戦略」という本質を捉えられるか。冒頭で示したこの問いについて、抽象的なレイヤーでは少しずつイメージできてきたのではないだろうか。さて、ここからが本番だ。「販売戦術/経営戦略」という考え方は、抽象論にとどまらず、パートナーセールス現場での動き方や考え方にまで影響を及ぼす。二人の日々の実践に話を寄せていきながら、この議論・考察をさらに深めていこう。

視座を上げよう。交渉相手は「担当者」ではなく「社会」だ

「戦術」の罠から抜け出すための第一歩は何か。LayerXのCBO鈴木氏が指し示す方向は明確だ。パートナーセールスを、事業そのものと同じレベル、すなわち「数年レベルの経営戦略」として捉え直すこと。すべてはそこから始まる。

鈴木「パートナーセールスは経営戦略の一部」と考えるべきだと、私は常々伝えています。一つのかたちができあがるまでに3~5年ほどかかるものなので、中長期的な実践計画を伴った戦略レベルでの検討が不可欠なんです。

この「経営戦略」としての思考法が、現場でも強力な武器となるのだという。Leafeaの森田氏は、鈴木氏から受けたあるアドバイスが、自身のスタイルを根底から覆すほど印象的なものだったと振り返る。

森田パートナー候補企業さんへのアプローチは当然、一筋縄ではいきません。当初は「御社の売上がこれだけ増えます」「この種の商材は、自社開発よりも提携の方がコストパフォーマンスが良いです」「手数料率は柔軟に検討できます」といった、目先の経済的なメリットの提示が中心でした。

そんな中、以前から相談に乗っていただいていた鈴木さんから、「そんな小手先のアプローチより、相手の業界を変えるくらいの大きな絵を描いてアプローチをすべきだ」と言ってもらいました。

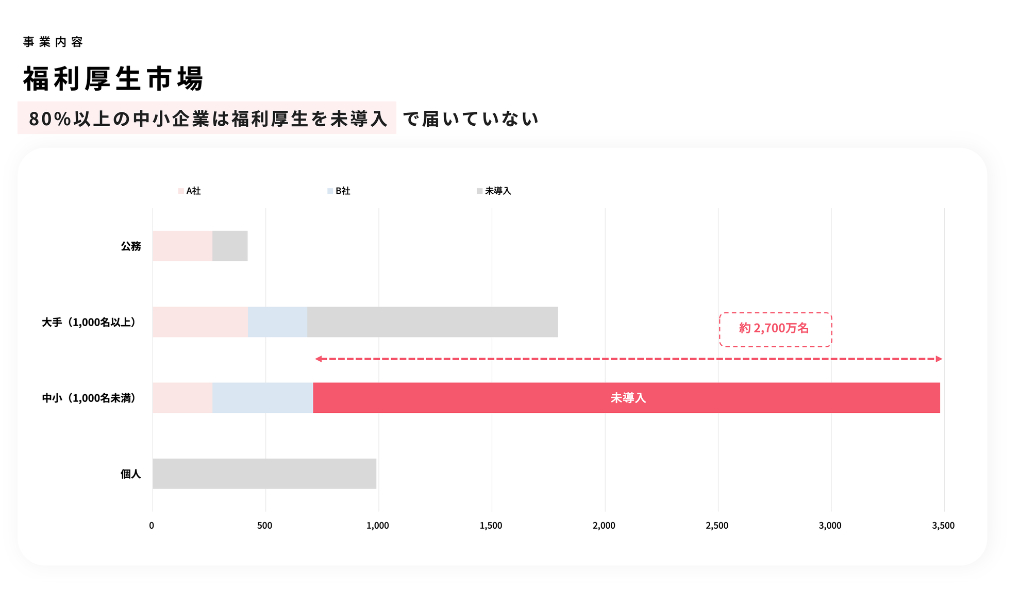

Leafeaが目指すのは、中小企業の従業員に広く福利厚生を届けること。なんと日本の中小企業では今も80%以上が福利厚生サービスを未導入。約2,700万人の従業員が、福利厚生の価値を享受できていないのだ。

提供:株式会社Leafea

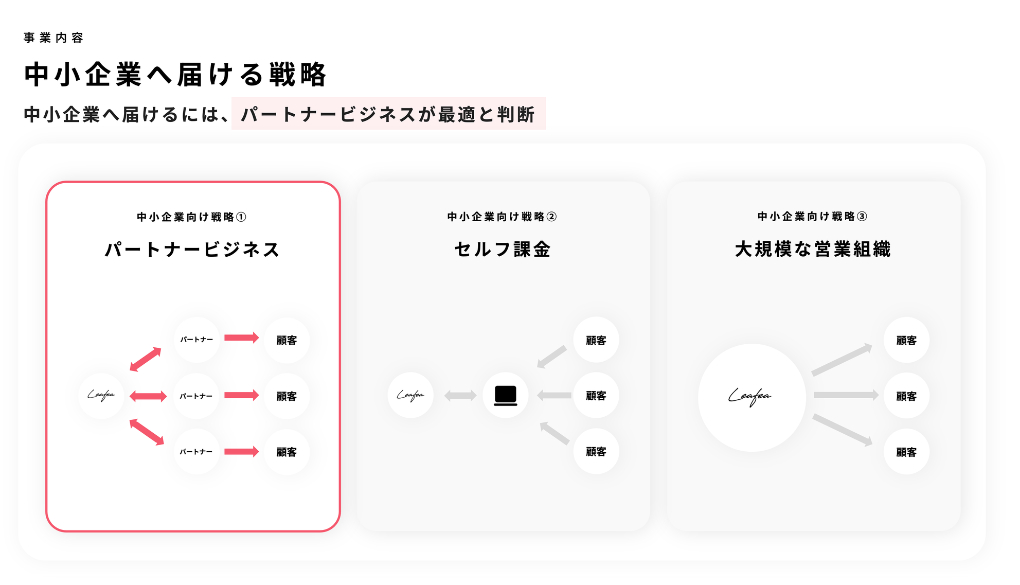

とはいえ森田氏らが全国の中小企業に対して地道に営業をかけていっても、その広がりは限定的なものになってしまう。そこで、パートナーセールス戦略に創業期から注力することを決めた。

森田地方の銀行さんや信用金庫さんのような金融機関では今、地元の中小企業に対する支援拡充が非常に重要なテーマです。その地方の経済を守り、上向かせていくことで、地方創生に貢献するためです。鈴木さんのアドバイスを受けてから、この大きな社会テーマへの関心が強まり、関係値づくりや提携交渉がとてもスムーズになりました。

Leafeaが提供するOEM型SaaSの活用は、金融機関・地方企業いずれに対しても、大きな価値を提供できる自信があります。ただし、自信やロジックだけでは、実際に商談を重ねて導入を広げることまではつながりにくい。

そこで「地方創生に貢献する役割として、私たちは新サービスをつくる。金融機関さんたちは、それを各企業に届ける。この枠組みができれば、地域のみなさんがもっと元気に働き続けるようになり、経済の好循環にもつながる。一緒に目指しましょう!」というストーリーを伝えるようにしました。

そうして提案・交渉を進める中で、「このようなストーリーこそが、そもそも各パートナーさんと当社が手を合わせて目指すべきところだったんだ!」と、より大きな戦略としてもつながってきました。地銀や信用金庫のマネジメント層のみなさんからも多くの共感をいただけるようになり、順調に提携が増えています。

鈴木森田さんが当初話していた手数料や売上なども、もちろん重要だと思います。ですが、より高い視座での提案・相談が、中長期的な関係づくりには不可欠です。

私たちが提携させていただいたMUFGさんはもちろん、Leafeaさんの提携相手である地銀・信用金庫さんも含め、金融機関さんで働くみなさんはやはり「社会をこう変えたい」とか「そのために自分たちの事業をどう成長させ続けていくか」ということに強い関心があるんです。

「目先の利益ニーズ」よりも「目指す未来への共感」を喚起できたほうが、中長期の関係値は間違いなく良いものになると感じています。

森田経営者としての視座も大きく引き上がった感覚がありますね。

鈴木そうですよね。パートナーセールスをひと通り経験することで、経営の視座に近づくことができ、キャリア開発にも非常に良い影響があると私は思っています。

パートナーシップを通じて、社会をどのように良い方向に変えていくのかという大きな物語。自社のビジョン、パートナーが描くビジョン、そして市場全体の潮流。この三者が重なる点を見出し、そこに強固な関係を築けると示すこと。それこそが、パートナーセールスにおいて「戦略を描く」という挑戦の本質なのだ。

パートナーセールス戦略を検討していながら、手数料や売上といった観点で目先の損得ばかりを考えてしまってはいないだろうか?

そうではなく、未来を見るべきだというのが、この二人の共通した思いであり、戦略の考え方だ。数年以上が経った未来に、業界や社会をどのように良くできそうなのかを、自身の言葉で熱を込めて語れるよう、学びを深め、視座を高めようとすることが肝要なのだろう。

絵に描いた餅で終わらせない。

MUFGを動かした“異常なまで”の実行力

もうひとつ、重要な論点がある。「実行力」だ。

経営戦略レベルでパートナーシップを構想しても、現場でそれを実現させる胆力や泥臭さが伴わなければ、まさに「絵に描いた餅」だ。この理想と現実のギャップを埋めるものこそが、泥臭く、執拗なまでの「実行力」である。

その真髄が、LayerXとMUFGの提携エピソードに凝縮されていた。

鈴木MUFGとの間では2024年の初め頃、MOU(Memorandum of Understanding:基本合意書)を締結するまで、週に1~2回の定例ミーティングを繰り返していました。

たとえば、水曜日には契約関連を網羅的に検討、金曜日には営業・マーケティングの実務をどう進めるか……。このサイクルを約3カ月間、私も欠かさず参加し続け、進めてきました。

週2回、3カ月間。定型的な進捗確認ではなく、戦略・契約・現場というパートナーシップを構成するあらゆるレイヤーの課題について、膝を突き合わせてリアルタイムで解決・改善し続ける。

加えて、相手の経営層とのコミュニケーションも不可欠だ。

鈴木提携がほぼ決まったタイミングで、MUFGの代表や三菱UFJ銀行の役員の方々、そのほか取締役のみなさんにも、ご挨拶・ご説明に伺いました。

非常に多忙な方々なので、普通にアポイントをとるのは難しい場合もあります。特に取締役代表執行役社長グループCEOの亀澤宏規さんへのご説明は確実に進めたかったこともあり、亀沢CEOが登壇するイベントと当社代表の福島も登壇するMUFGさんのイベント(*)の際になんとかお時間をつくっていただきました。

そうした取り組みを通じて、MUFG経営層の方々からも「LayerXのプロダクトは期待できる」と認めていただくことが、良い提携になっていくためにも重要だと思っています。MUFGには、全国津々浦々に、非常に多くの営業担当者がいます。そのみなさんから「自社のトップが良いと言っているサービス、売らないわけにはいかない」と感じてもらえるようになるわけですから、やはり大事な取り組みだと思います。

*……三菱UFJイノベーション・パートナーズ(MUIP)が2024年10月に開催した「MUIP Innovation Day 2024」。イベントの模様がわかるレポート記事はこちら

一方のLeafeaもまた、地方金融機関との連携において、同じく泥臭いやり取りに執念を燃やし、取り組んできたという。

森田提携の交渉が終盤に差し掛かってからは、毎週必ずミーティングの機会をいただいていました。営業推進、ビジネスマッチング担当、そして行内導入を推進する人事まで、関係部署とはすべて直接対話します。

営業推進開始後も、全支店で2週間以内に朝と夜の勉強会を必ず実施するなど、徹底的に現場へ入り込んでいます。

これまで10以上の提携を実現し、一つひとつを良い方向に進めるチャレンジをする中で感じるのは、「放っておいても売り続けてもらえる」といったラクな話など、絶対にないということですね……。実直さが常に最重要なのだと学びました。

「で、うちはいつから始めるべき?」

事業フェーズで見る、最適なタイミングとKPI

パートナーセールスの重要性を理解した読者が次に知りたいのは、「では、いつ、どのように始めるべきか?」という問いへの答えだろう。実は意外にも、踏むべきステップと客観的な判断基準が存在するのだという。

まず、多くの場合において乗り越えるべき大前提として、鈴木氏は「パートナーセールスという他力に頼る前に、まずは自力で顧客を開拓できることを証明せよ」という“絶対的なルール”を提示する。

鈴木さまざまなスタートアップのみなさんからよくご相談をいただいており、その度に常に伝えていることがあります。大前提として、「自分たちで直販営業ができないプロダクト」では、厳しい言葉になりますが、話になりません。

そんな状況で「パートナーにうまく売ってもらおう」と考えても、うまくいかないのです。

パートナーが「売れないプロダクトを売れるようにしてくれる」ということなど、あり得ない。自社のセールスが、その価値を顧客に届け、契約を勝ち取れる──、そんな状態があって初めて、パートナーはその再現性を高めるための強力なアクセラレーター(加速装置)となり得るのだ。

その上で、本格的にアクセルを踏むべきタイミングを、どう見極めればいいのか。鈴木氏は、極めてシンプルな判断指標として「直販のCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)との比較」を活用できると説明する。

直販で顧客一人を獲得するコストよりも、パートナーチャネルを通じて獲得するコストが下回るならば、それは事業効率の観点から明確な「GOサイン」といえるというわけだ。

直販でのCAC

- (人件費(マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス)+広告宣伝費)÷受注数

パートナーセールスでのCAC

- 人件費(パートナーセールス、フィールドセールス)+販売手数料÷受注数

※パートナーとのマーケティング共同施策のコスト等は、相対的に小さいため、無視

つまり「マーケ・IS」と「パートナーセールス」の、受注あたりコストを比較することで、シンプルに試算・比較できる

しかし、すべての事業がこのセオリーに当てはまるわけではない。Leafeaは直販チャネルでのPMF達成前にパートナーセールスへのコミットを強めていた、いわば“特例”だ。

その判断の裏には、高い市場解像度や、マーケターとしての出自の影響があったようだ。

森田私たちがパートナーセールスを最初から選んだのは、福利厚生がSMB(Small and Medium Business:中小企業)の80%で未導入だった、という市場背景が大きいです。この未開拓市場に対し、PLG(Product-Led Growth)や大規模な直販組織をゼロから作るより、パートナーセールスが最も合理的だと判断しました。

提供:株式会社Leafea

さらに森田氏は、福利厚生というプロダクト自体の特性も、その判断を後押ししたと続ける。

森田そもそも福利厚生のプロダクトは、受注を増やしながら、サービス内容を提供する掲載店舗側も10万店舗以上は集めないとビジネスとしてそもそも成り立ちにくいなど、スタートアップが自社単独で立ち上げるにはハードルが非常に高い事業モデルになるんです。

鈴木マーケターとしての強い経験がある森田さんだからこそ、早期に意志決定ができ、うまくいき始めているのだと思います。

優れたパートナーセールスの条件として、出自面で二つのイメージがあります。一つはマーケター。CACを突き詰めて考えることができ、効率的なグロースに向けて動いていきやすい印象です。森田さんはまさにこのキャラクターですね。

もう一つは、エンプラ向けBtoB営業経験を持つ人。未来を描いてのアプローチ経験が豊富なはずですから、パートナーシップ締結の交渉に間違いなく活きる知見をたくさんお持ちのはずです。

森田ご指摘の通り、私はマーケターとしての感覚をかなり役立てられている感覚があります。契約率や継続率など、ファネル全体を見ながら事業判断を下してきた経験が、チャネルごとの効率を見極める上で活きていますね。

一つのチャネルに固執するのではなく、事業全体のファネルを俯瞰し、常にチャネルごとの効率を比較検討する。そのマクロな視点もまた、パートナーセールスを局所的な「戦術」から、事業全体の成長を最適化する「戦略」へと昇華させる要素の一つと言えそうだ。

パートナーセールスは経営者を育てる。事業とキャリアを“非連続”に成長させる仕事の醍醐味

改めてまとめよう。

パートナーセールス成功への「3つの秘訣」

- 「販売手法」などではなく「経営戦略」と捉えること

- 泥臭く、執拗に、「実行力」にこだわること

- マーケット・市場を理解して、CACを見て冷静に判断・意思決定すること

パートナーセールスとは、単なる営業手法の一つではない。それは、事業を非連続に成長させるポテンシャルを秘める大きな戦略だ。そして同時に、担当者一人ひとりを「経営者」の視座へと引き上げる、キャリア開発のエンジンにもなり得ることも、この対談を通して感じられた大事な要素だ。

その事実を象徴するのが、鈴木氏が語る森田氏の成長のエピソード。両氏の対話は、いつしか戦術的な数字の話から、より大きなビジョンを語り合う場へと変化していったという。

鈴木先ほども少し触れましたが、森田さんは当初、「獲得コストがいくらに落ち着くか」「営業利益も狙えそうです」といった数字の共有が中心でした。しかし最近では、そうした戦術的な話はほとんどなくなり、「この市場をどう変えようとすべきか」「そのために、どのパートナーと優先的に組もうとすべきか」といった戦略的な対話が増えたと感じています。

相手の事業、そして社会全体の動きを俯瞰し、自社との接続点を見出して未来への物語を紡ぐ。パートナーセールスの最前線では、必然的に経営者としての視座が鍛え上げられる。この仕事がもたらす成長機会は、キャリアの選択肢としても注目すべきものだろう。

今後もパートナーセールス担当者の採用を続けるLeafeaとLayerX、それぞれの環境では、どのような成長を期待できるのだろうか。

森田Leafeaはまだ少人数なので、本当の意味で「0→1」の事業立ち上げに携われます。しかも、そのキーがパートナーセールスにあるというのも貴重な環境で、素晴らしい経験ができると思います。

鈴木パートナーセールスは、マーケティングから営業、そしてカスタマーサクセスまで、営業の「フルファネル」に関わる仕事です。自分次第で、会社の代表として事業開発の領域にまで踏み込める。これは、自身の市場価値を高める上で非常に魅力的なキャリアです。

0→1の立ち上げを牽引する起業家的人材か、事業のフルファネルを担う事業開発人材か。どちらの道も、これからの時代に求められる市場価値の高いキャリアへと繋がっている。

そして、その先には、パートナー戦略だからこそ描ける壮大な未来が広がる。LayerXはAI・LLMを活用した新規事業カンパニーとして、Leafeaは福利厚生という枠を超えた地方金融機関との連携を通じて、より大きな社会課題の解決に挑む。

鈴木AI・LLMをどこよりも活用しながら、今後は四半期に1個以上の新プロダクトを出していくことにしています。このペースのローンチに、パートナーセールスが対応し続けるのもあまりないことだと思うので、大きな成長を感じられる環境になると思います。

森田金融機関さんは、地方創生への貢献のほか、事業面では「大手決済サービスに顧客を奪われている」という課題感をお持ちです。私たちは福利厚生アプリを起点に、NISA口座開設などさまざまな他のサービスへの導線も設計できます。つまり、金融機関が地域のお客様とのデジタル接点を再構築するところまで、ご支援できる可能性があります。

福利厚生のほかの価値提供も含め、各地方の活性化に貢献することで、より多くの人が幸せな暮らしを送る。そんな未来をつくれる事業として、これからも提携の拡大によるグロースを目指していきます。

LayerXは、さらなる事業シナジーを生むパートナーとの連携を深め、「メンバー一人ひとりが“社長同然”」の視座を持つ組織を目指すという。

パートナーセールスとは、単なるチャネル開拓ではない。それは、未来を共創する仲間を巻き込み、事業と個人の可能性を同時に拡張していく、極めて創造的な仕事である。あなたの会社のアライアンス戦略は、自社の成長の先に、どのような社会の進化を描いているだろうか。

【Leafea:パートナーセールスを中心に採用強化中】

Leafea 森田さんとカジュアル面談をご希望の方

【LayerX:ビジネスサイドからプロダクトサイドまで広く採用強化中】

LayerX 鈴木さんとカジュアル面談をご希望の方

こちらの記事は2025年09月25日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

おすすめの関連記事

パートナー経由で月200件超の導入、SaaS爆伸びの仕組みを生んだ“OEM”とは?「地方金融」というチャネルをフル活用する、Leafeaのユニークなプロダクト戦略

正論だけでは、人は動かない──CS一筋のプロフェッショナルX Mile中嶋氏が語る、メンバーの「心理的ブレーキ」をアクセルに変える組織改革アプローチ

- X Mile株式会社 SaaS事業本部 カスタマーサクセス責任者

独自リサーチで判明!候補者に響く「3つのポイント」とは?ブランドコンセプトの作り方まで解説

「夢を語り、巻き込む」ー大資本と「競争」ではなく「共創」に行き着いたセーフィー。その泥臭すぎる過程に学ぶ、スタートアップのアライアンス活用術

- セーフィー株式会社 取締役 経営管理本部本部長 兼 CFO

このSaaSは、AIで死ぬのか?強くなるのか?RightTouch長崎×IVRy奥西、エンプラ向けで伸び続けるプロダクト戦略論

- 株式会社RightTouch 代表取締役

なぜ、スタートアップが薬局を「自前で」創るのか?Linc'wellが真のUX実現のため描く、妥協なき新規事業戦略

- 株式会社Linc’well 執行役員/オペレーション統括

【累計85億円調達】なぜ、グローバルの金融市場で「日本発」×「フィンテック」は勝ち筋なのか?

アトミックソフトウェアが目指す“マルチバーティカル戦略”の勝算

- アトミックソフトウェア株式会社 代表取締役 CEO