“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

Sponsored日本のスタートアップ界隈でも、10年以上前から「フルスタックエンジニア」という言葉は時折使われ、キャリアにおける一つのロールモデル的な考え方にもなってきた。それがこの1年ほどの間、捉え方が急速に変化してきている。

これまで、「さまざまな開発言語や技術スタックをカバーできる経験値と能力を持ち、多くの開発領域を担うことができる」といったニュアンスで使われていた。だが一部で、「狙って売上・利益を創出するため、マーケティングやセールスの現場にまで入り込む」といったニュアンスにまで解釈を拡大させる動きが出てきている。

そんな最先端のエンジニア像をForward Deployed Engineer(FDE)という役割定義で実践しているのが、InsightXという新進気鋭のスタートアップだ。

もちろん、そもそも技術力・開発力も折り紙付きだ。岸本陽大氏・中塚祐喜氏の二人は、Kaggle Masterの称号保持者。そして、学生時代から名立たるスタートアップ数社のインターンで知見を吸収してきた和田哲也氏。この3名が、なんとアーリーフェーズのスタートアップで、クライアント企業と相対して汗を流している。

彼らは今、Kaggleのコンペティションで競った「技術力の証明」の研究開発を担うのではなく、事業の最前線で「売上や利益へのインパクトを当然に考えながら、クライアント企業が追い求める理想や、エンドユーザーの体験をより良いものにしていくすべての領域」を担う。アルゴリズム、フロントエンド、バックエンドなどさまざまな開発知見、そして売上・利益を継続創出するビジネスロジックまでを総動員し、クライアント企業と相対しながら複雑な課題を解決していく。まさに、Palantir TechnologiesのFDEのような役割定義で、前例のないAI SaaSの開発・提供による社会変革をもたらそうとしているのだ。

「国内で最もチャレンジングな実践の場がここにある」と彼らは口をそろえる。その理由にもなっている「FDEとしての貢献価値の実態」や、「現場で実際に感じているやりがい」を、具体的に語り合ってもらった。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

100回以上の検証で得た「勝ちパターン」。理論値を現場で「成果」に変えるFDEの機能

そもそもなぜInsightXは、エンジニアが対クライアントの最前線に飛び込む「FDE」という役割定義を取っているのか。

決して、流行りの職種名をそのまま取り入れたわけでもなければ、単なる受託開発をそう表現しているというわけでもない。独自のAI SaaSの強みを、正確かつスピーディーに提供し続ける開発ポジションの最適解が、FDEという役割定義だったのだ。

同社がこれまでステルスで取り組んできた、アパレルECに領域を絞り、数週間はかかるレベルのA/Bテストを100回以上続けてのPoC(概念実証)。その蓄積から、「どのような組み合わせで、どのようなパーソナライズ施策を実装すれば、ロジカルに売上・利益が増えていくのか」という確度の高い仮説(勝ちパターン)の数々を保有している(そして今もアップデートを続けている)。

しかし、この「勝ちパターン」を汎用的な従来型SaaSとして企業に渡すだけでは、目指すべき価値創出は実現できないと考えているのだ。そこには、今後も常に付きまとう「3つの壁」がある。

壁1:理論と現実の「ギャップ」

中塚Kaggleのようなコンペティションとビジネス現場では、そもそも解くべき問題の質が異なります。

コンペでは「決められた評価指標をいかに0.01%高めるか」という技術を極限まで競いますが、ビジネスの現場で最も重要かつ難しいのは「そもそもどの指標を追うべきか」という設計そのものです。

加えて、レコメンド領域特有の難しさとして、過去データでのシミュレーション(オフライン評価)と、現実のA/Bテスト(オンライン評価)の結果には明確な乖離があるものです。

私たちがこれまでのPoC等で蓄積してきた「勝ちパターン」も、あくまで過去の検証実績からの理論値に過ぎません。現実には、天気やトレンドの変化といった「ドメインシフト」が激しく起きますし、バイアスも複雑です。だからこそ、固定された正解を適用するのではなく、変化し続ける現場で指標を再定義し、チューニングし続ける必要があるのです。

岸本例えば「ランキング上位の商品を見せる」というECでは鉄板の施策でも、ブランドA社では全体の売上が伸びる一方で、ブランドB社では逆に全体の売上が下がってしまうようなことがあり得ます。最新の論文で書かれたレコメンド手法を用いても、目の前のサービスにおいてA/Bテストを実施したら芳しくない結果となることだってあります。

アパレルという領域は、特にこうした難しさが顕著だと感じます。クライアントのブランドイメージやユーザー層、あるいは季節などによって、正解が真逆になったりもするんです。ドメイン知識を科学し尽くすようなモデリングの腕が試される難しい領域なんです。

中塚だからこそ、汎用的な「正解」をそのまま押し付けるのではなく、「個社ごと」でデータを細かく捉え、チューニングしていかなければ、成果が出続けることにはなり得ません。そのために、エンジニアがクライアント企業のデータの中に深く潜り込むことが不可欠です。

壁2:組織とシステムの「分断」

和田そもそも、新しい施策を試したくても、そのための「土台」が整っていないことがほとんどです。

レガシーなシステム設計、部署やプロジェクトごとに分散してしまい連携されていないデータ、そして「ツール一つ入れるのに数カ月はかかる」という複雑な確認・承認フロー。

岸本私も大手テック企業にいたからこそわかるのですが、社内エンジニアであっても「他部署のデータを使う」だけで数週間の調整が必要だったりします。バックエンド開発のチームを尋ねて、データ基盤の管理主体を教えてもらい、その主体であるチームにお伺いを立てて、同時にセキュリティ審査を通して……とやっているうちに、あっという間に時間が経つ。

和田そんな現場に対して、外部のベンダーが打ち合わせのたびに「持ち帰って検討します」というペースでやっていたら、いつまで経っても実装は進まず、売上・利益面のインパクト創出がどんどん遅れてしまいます。

だから、FDEとして、時には打ち合わせの場でコードを書いたり、APIがないなら別の道を相談するなど技術的に安全な裏道を常に探ったり……と、実装に向けてスピーディーに進行できる体制を構築しようとしているんです。

エンジニアが、このように「突破力」を発揮することで、これまで難しかったことも実現できるようになっていくんです。ただし、このように動ける現場自体がそもそも多くないのが実態ですね。

壁3:知見の「分断」

岸本そして何より、SaaSプロダクト上で誰でもすぐに使える機能として固定化してしまうと、時代・クライアントに合わせた進化が止まってしまう恐れもあると思っています。

FDEが現場でコードを書いて実装するからこそ、一社でうまくいった「特注の解決策」を、即座にプラットフォームの共通機能として抽象化し、他社にも展開できる。

中塚A社で解いた難問が、翌日にはB社の課題解決の鍵になったり、C社の新規商談で活用できたりする。このスピード感は、受託開発型ビジネスではもちろんのこと、パッケージ製品を売る従来のソフトウェアビジネスでも、非常に難しいのではないかと思います。

和田現場を知るエンジニアが常にいて、市場全体の実態や状況を見極めたうえで実装するからこそ、そのコードは「使い捨て」にならず、全クライアントに高品質なかたちで提供できる資産となるんです。

これら3つの壁を越えるために、FDEを「必然」の役割定義として取り入れているのだ。

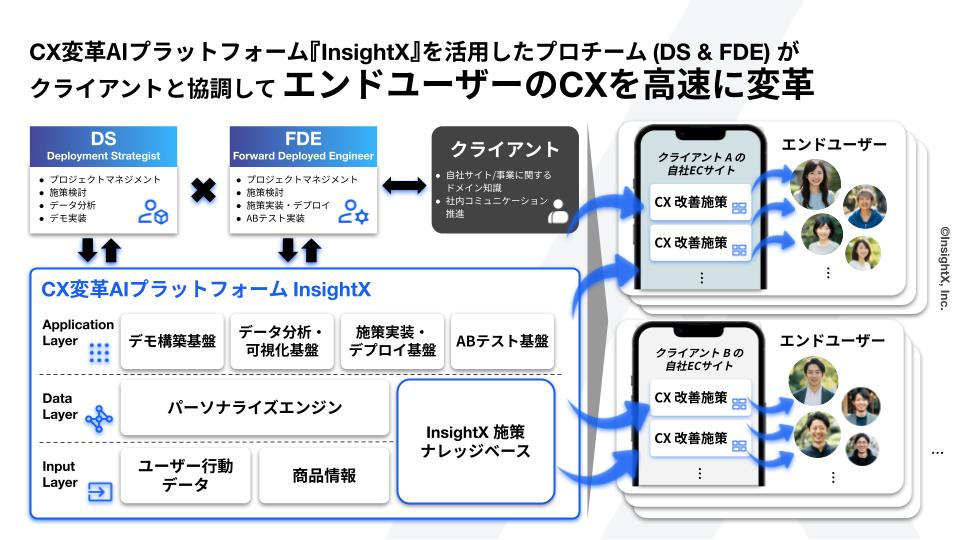

FDEの立ち位置イメージ(提供:株式会社InsightX)

GUI開発のコストを極限まで削る「コード管理」。AIのレバレッジで実現する、労働集約からの脱却

とは言え、クライアントごとにエンジニアが入り込むと聞くと、労働集約的でスケールしないビジネスモデルを想像するかもしれない。

ここで登場するのが、InsightXが現代のスタートアップとして組織全体で推進する「GenAI-Native」という開発指針だ。BtoC領域で難しい課題を解決し続けるプラットフォームを生み出すためにも、またFDEモデルの持続的な成立のためにも、「AIによるレバレッジ」を徹底的に効かせようとしている。

そのためのアーキテクチャ上の決断の一つが、「複雑な管理画面(GUI)をつくり込まず、設定をすべてコードで管理する」ことだった。

「画面をつくる」という当たり前も、問い直す

和田多くのSaaSは、より多くの人がスムーズに操作できるよう、管理画面(GUI)をつくり込みます。しかし、機能を追加するたびにUI改修が必要になり、入力規則やレイアウトの検討まで細かく必要になることから、どうしても「例外的な要望」に対応しにくい。その取捨選択の検討に多くの工数がかけられていますよね。

岸本「このボタンの色を変えたい」とか「この条件の時だけ表示を変えたい」という要望一つ叶えるのに、管理画面の改修とデプロイで数日は待つことになる。そういうものだという前提で多くのプロダクト開発が進んでいるわけですが……本当にどうしようもないのでしょうか?そんなことはなく、GUIへのこだわりも疑ってみていいんじゃないかと思ったんです。

和田だから僕らは今、設定をすべて「コード」で管理することを選びました。

和田氏の言う“例外”が、ITサービスの提案や提供の現場で実はかなり頻繁に発生している。だが、たとえば汎用性の優先度の高いSaaSプロダクトであれば、岸本氏の言うように数日は待つか、そもそも対応自体ができないこともあるだろう。

しかしInsightXでは、エンドユーザー・クライアントそれぞれにとっての価値を生み続けるために、こうしたトレードオフをなくすモデルを追求しているというわけなのだ。

和田GUIがない分、常にFDEとして現場を確認し、手を動かして実装を進める必要があります。その一方で、どんな複雑なロジックも、例外的な処理も、コードを数行書くだけで実装でき、売上・利益向上への仮説検証を進められる。

別の表現をするなら、「必要なものは、必要な時に、最小の工数でつくる」ということでもあります。たとえば「可視化ダッシュボード」があれば次の施策が一気に前進するという場面がありました。この時、バイブコーディングなどの手段も臨機応変に取り入れ、その時の意思決定に特化した使い捨ての可視化ダッシュボードの画面をすぐにつくりました。

このようにして、SaaSの特徴でもある「進化と汎用性」を最大限に高めることができている、ということだと考えています。

熟練の技を「形式知化」し、全員の武器にする

しかし、コードを書く属人性が残り、負が積み重なるのではないか?そんな疑問も浮かぶだろう。ここで「AI」の出番となる。

コード管理という開発方針のメリットが、「生成AIとの相性が抜群に良い」点にもある。GUIの操作をAIに代行させるのはまだまだ難しいが、コードの生成・修正であればLLM(大規模言語モデル)が人間を凌駕するパフォーマンスを発揮することも想像しやすい。

岸本僕たち開発チームの合意事項はシンプルです。「人間は意思決定や設計、複雑な機能の実装のみを行い、単純なコーディングはAIに任せる」ということ。これを当たり前に目指すという共通意識で、InsightX全員、中でも特にFDEの3人は日々、取り組んでいます。

とはいえ、変化が特に激しい領域なので、何か特定の対応で十分というわけにはいきません。将来を見据え、LLMのプロバイダーが変わっても使い回せるような汎用的なタスク定義やワークフロー定義で自動化を進めています。

和田私たちがエンジニアとして蓄積してきた実装ノウハウを、AIへのプロンプトとして「形式知化」しようとしているわけです。

例えば「新しいクライアント用の環境構築」や「標準的なレコメンドロジックの実装」といったタスクは、コマンドを一つ実行するだけで、AIが指示書に従い、熟練者とほぼ同じ品質のコードやテストを瞬時に生成できます。

岸本退屈なボイラープレート(定型的なコード)を書く時間は、限りなくゼロにする。人間のエンジニアはやはり、「本当に問題なく動き続けるコードになっているのか」「本当にこれでエンドユーザーとクライアントが喜ぶのか」といった本質的な思考だけに集中できるようにしたい。

「ドメインシフト」と「バイアス」という現実の壁。本番環境を実験場に変える「Feature Flag」の実装

「柔軟な基盤」と「AIによる生産性」。この2つの武器を手に入れた時、エンジニア一人ひとりが向き合うべき本質的な課題とは何か。

それは、「何をつくるべきか(What)」という問いだ。

中塚現実の人間の購買行動を、過去のデータから画一的に予想し切ることは、やはり困難です。どのようなAIモデルを実装すべきか、常にアップデートしながら開発していく必要があります。

というのも、AIは、基本的に過去データを前提に確からしい答えを導くものだからです。一方で、天気、あるいはSNSでのインフルエンサーの動きなど、細かな予測が難しい変数による影響がアパレル業界では大きくなりやすい。このような前提の変化を、「ドメインシフト」と呼びます。そんなことが日常茶飯事な現場で、エンジニア一人ひとりが変化を緻密に捉えながら開発を進めることは何よりも重要なことです。

岸本もう一つ、厄介なのが「バイアス」です。

ユーザーがその商品をクリックしたのは、本当に欲しかったからなのか?それとも単に「ランキング1位の場所に表示されていたから」なのか?

こうしたUIによる誘導(ポジションバイアス)を十分に考慮できていないと、新しいAI機能を導入したところで「売れているものをさらに売る」だけの退屈な装置になってしまう。ですが、アパレル事業者は「新商品の露出最大化」というわかりやすい施策だけを打てばいいのではありません。発売から時間が経っていてもじわじわと売れ続けている「ロングテール商品」が適切にパーソナライズされることも、エンドユーザーの一人ひとりの体験価値最大化には不可欠です。そうした組み合わせによって、中長期的な売上の最大化にもつながるものなんです

和田たとえば、「去年の売れ筋」をおすすめする施策が、有効かもしれないし、有効じゃないかもしれない。実装内容を変更すべきか否か、そして変更する場合はどのような仮説検証を進めるべきか、こうした検討をFDEが積み重ね、また新たな仕組み・勝ち筋をつくっていくんです。

「Feature Flag」で本番環境を汚さず実験する

教科書通りのアルゴリズムを適用するだけでは勝てない。いかにしてデータからノイズを取り除き、ユーザーの潜在的なニーズを掘り起こすか。この世界観を、まず今はアパレル業界の大企業と組み、実現しようとしている。

この難問を解くため、常に本番環境で、高速に「実験」を繰り返しているという点も、大きな特徴だ。

岸本通常、大企業のシステムで実験を行うには、数週間の承認プロセスが必要です。もしシステムが止まったりしてしまえば、その期間に得られるはずだった売上・利益が完全に失われてしまい、大きな責任問題になりますから。

だから基本的に、開発というのは検証環境(ステージング)でテストを繰り返すものです。ところが、当たり前の話ですがそこには「生きたユーザー」がいません。

和田生きたデータがない場所でいくら実験しても、本当のことは分からない。BtoCの購買データを扱う上で、致命的なことだと考えています。そのため、私たちは常に本番環境で安全に検証を進めるという道を実現しようとしてきたんです。

そのための武器が、「Feature Flag*」です。

*Feature Flag……InsightXでの定義は、本番ユーザーに影響を与えることなく、新機能を本番環境へ"0%デプロイ"できる仕組み。段階的に適用範囲を広げながら安全に検証を進めることを可能にしている

和田クライアント企業に迷惑をかけないよう、少しでも悪化の兆しが見えればすぐにその検証を取りやめられる設計にできているんです。万が一のエラーも起きないような構造を徹底的に考えています。

これにより、どれだけ大きな規模でユーザーを管理しているECサービスに対しても、悪影響を与えるリスクを最小化しながら、本番環境のリアルなデータを使って安全かつ瞬時にテストを行うことができています。

岸本多くの人が「難しい」「不可能だ」と思うようなことでも、考え続ければ、突破口が見えてくる。そんな価値観で取り組んでいるのが、InsightXのFDEチームです。その一つの事例として、この「本番環境で高速検証を続ける」というのは象徴的なものだと思います。

新機能の横展開を「2日」で?ビジネスロジックの抽象化・データ標準化という強み

概念的・抽象的な話が多くなってしまっていることもあり、ここでやや個別の事例も見ていこう。

あるPALグループのアプリで実装された、「50段以上のシェルフが並び、商品や記事が無限に流れてくるUI」だ。

これは、InsightXが開発した「無限スクロール」機能だが、驚くべきはその「展開スピード」だ。

岸本この「スクロールの度にパーソナライズされたシェルフが続けて表示される」という機能が、PALさんで好評だった直後、別のクライアントからも「うちもやりたい」と相談を受けました。通常の受託開発であれば、一から要件定義と実装を行うため数カ月はかかります。

しかし僕らは、わずか2日でデモ環境をつくり、数日後にはお見せして、クロスセルの提案フェーズを一気に前に進めることができました。

なぜ、そんな芸当が可能なのか。和田氏は「コード管理」の恩恵を強調する。

和田最近では多くのSaaSが「カスタマイズ性」も取り込むようになっていますが、それでも「新しい機能のスピーディーな横展開」はなかなか難しい。

なぜなら、A社のために新しいロジック(例:無限スクロール)を開発しても、それをB社も使えるようにするには、そもそもどのように汎用化すべきかという整理を改めて進めた上で、横展開のための「管理画面」まで開発・実装していく計画から考える必要性が出てくるためです。これらを既存フローで進める中で、大きなタイムロスが生まれます。

しかし僕らは、GUIをそもそも持たず、かつ領域を絞ることで汎用性も兼ね備えやすい構造を確立していることから、こうした工程をほとんどスキップできます。

たとえば、A社でつくった複雑なロジックを即座に「共通部品(module)」化し、B社では設定ファイル(config)でその部品を呼び出せる一行を書く──というだけで進むこともあります。

「画面(≒GUI)をつくる」という本質ではない時間を削ぎ落とし、機能という「価値」だけを最速でデリバリーできる構造になっているんです。

「泥臭いデータエンジニアリング」こそ、価値の源泉

中塚さらに、その裏側にはもう一つ、地味ですが決定的な技術的貢献があります。「データの標準化」です。

通常、ECサイトのデータ構造や粒度は企業ごとにバラバラです。A社では「item_code」、B社では「sku_id」といった具合に、定義すら統一されていない。

岸本そのままでは、ある会社でつくったモデルは他社では動きません。だからこそ僕らは、行動ログ取得用SDK(Software Development Kit)とETLパイプライン(*1)を駆使し、あらゆるクライアントの行動ログや商品データを、共通の定義(スキーマ *2)に変換して自社環境に取り込んでいます。

*1 ETLパイプライン……データを抽出(Extract)、変換(Transform)、格納(Load)する一連の処理工程のこと

*2 スキーマ……データベースにおけるデータの構造や形式の定義

和田この「泥臭いデータの正規化」があるからこそ、アプリケーション層は抽象化されたロジックに集中できるんですよね。

中塚そうです。データが整っているからこそ、A社で開発した分析クエリやレコメンドモデルが、B社のデータに対しても、容易に転用できるんです。

個別のカスタマイズに見えて、実は裏側では高度に抽象化されたデータ基盤とプラットフォームが動いている。この「データエンジニアリングの極致」こそが、一人の発明が瞬時に全クライアントの資産になる「複利」の源泉なんです。

「分析・課題発見」から「売上創出」までを完結させる。AI時代に再定義された、真のフルスタック・エンジニア

生成AIの進化は、エンジニアのキャリア論にも不可逆な変化をもたらしている。「コードが書ける」というスキルの希少性は、今後急速に低下していくだろう。

その時、エンジニアの価値はどこへ向かうのか。InsightXが目指すのは、AIをレバレッジにして個人の生産性を極限まで高め、ビジネスの全工程を一人で完結させるような「100倍エンジニア」という在り方だ。

和田これまでの「フルスタック」は、フロントエンドからバックエンドまで、技術レイヤーの広さを指していました。ですが、これからのフルスタックは定義が変わります。

技術だけでなく、ビジネス課題の発見、クライアントとの対話、実装、そして効果計測から次のアクションまで。プロダクト開発における「上流から下流まで」を一人で回し切る能力が求められます。

岸本AIという最強の武器を手に入れた今、一人のエンジニアが生み出せるインパクトの上限は、かつての10倍、100倍に跳ね上がっています。

だからこそ、分業して小さくまとまるのではなく、一人ひとりが「事業家」のように振る舞える環境をつくり、まず私たちがそこで実践を重ねています。

手にした技術で、世界を変える実感はあるか

取材を通じて浮き彫りになったのは、Kaggle Masterをはじめとする技術のトップエリートたちが、困難な現実の課題に目を輝かせて取り組む姿だった。

彼らは知っているのだ。綺麗なデータセットの中でスコアを競ってきたころの熱量が、ビジネス環境において異なる大きな価値を生み出し得ることを。

自分の書いたコードが本番環境で動き、数百万人のユーザーの行動を変え、クライアントの売上を劇的に向上させる瞬間の「手触り感」の方。その現場で、毎日大きなやりがいを感じている。

中塚綺麗なデータセットの中でスコアを競うのも、もちろん非常にエキサイティングな体験でした。

そして今は、違ったエキサイティングな体験の毎日に、大きなやりがいを感じています。自分の書いたコードが本番環境で動き、数百万人のユーザーの行動を変え、クライアントの売上を劇的に向上させる。その瞬間の「手触り感」は、やみつきになりますね。

もしあなたが、技術力を持て余しているなら。あるいは、ビジネスサイドとの距離にフラストレーションを感じ、「もっと事業に貢献したい」と願っているなら──。

InsightXというフィールドに立つ想像をしてみてはいかがだろうか。

ここには、解き甲斐のある「難問」と、背中を預けられる「仲間」、そしてAIを使い倒して己の限界を超えるための「環境」が揃っている。

DS・FDE・エンプラセールスなどの採用に注力中、詳しくはこちらから

こちらの記事は2025年12月24日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

FastGrow厳選!2025年版 急成長テックカンパニー8選──テクノロジーで社会課題を解決する、次世代の成長企業たち

「小売特化型・2軸成長モデル」で競合ともマーケットを共創!?──ブランド創造×コンサル支援で売上325億円を生むイングリウッドの成長戦略

IPOラッシュのITコンサル領域に、数千億円のホワイトスペース──事業家集団Entaarが挑む、エンタープライズITの構造改革

- 株式会社Entaar 代表取締役 CEO

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

最強の競合は“現状維持バイアス”だ──「未来の体験」と「現場の理屈」を接続するInsightXのエンプラセールス【CEO佐竹×Sales今江】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO