有力VC3社が2度の投資実行。エンプラに支持されるESG・サステナビリティ開示SaaSのシェルパ・アンド・カンパニーに、WiL、グローバル・ブレイン、ジェネシア・ベンチャーズが徹底支援する理由

市場として成長しており、かつ、注目度の高いところといえば──?

この問いの答えとして今、最も上がりやすい領域の一つが、サステナビリティ・ESGだろう。その最前線では、少し前まではコンサルティングファーム・プロフェッショナルファームの存在感が大きかったものの、ここ1~2年の間にスタートアップも存在感を強めている。

その筆頭ともいえるのが、シェルパ・アンド・カンパニー株式会社(以下、シェルパ)だ。2025年、エクイティファイナンスでは8月にシリーズBラウンドの1st closeとして10億円の調達を発表、10月にはデットファイナンスで9億円の借り入れを発表した。累計調達額は24億円に達した。

そんな同社を、シードやシリーズAの調達ラウンドから支えてきたのが、国内でもトップティアのベンチャーキャピタルとして名高いWiL、ジェネシア・ベンチャーズ、グローバル・ブレイン、の3社だ。

FastGrowでは2025年10月、この3社からキャピタリストを招き、シェルパの戦略の裏側を読み解くイベントを開催。この記事は、その様子を記録したレポートである。

各VCの投資検討の裏側や、今後強く期待していること、そしてシェルパが今まさに注力していることについて、網羅的に語り合われたトークセッション。その模様を、理解しやすいよう並べ替えるかたちで編集している。イベントに参加できなかった方でも、実態を詳しく知ることのできる構成となっている。ぜひ、注目が集まるサステナビリティ・ESG領域のスタートアップの現在地を、今、知ってほしい。

※シェルパの事業紹介パートは割愛しています。気になる方はこちらの戦略解剖記事を合わせてお読みください

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

初めから「エンプラ導入」が次々進んだスタートアップ。サステナ・ESG開示領域でのNo.1データベース企業への期待

まず初めに、WiLさん・グローバル・ブレインさん・ジェネシア・ベンチャーズさんの順で、シェルパ・アンド・カンパニー(以下、シェルパ)さんへ投資を決めた理由をお聞きできますか?(以下、聞き手はいずれもFastGrow副編集長・田中)

大西(WiL)一番の理由は、「大企業(エンタープライズ)からの受注が、創業期から非常に多かったこと」です。

スタートアップの事業はたいていの場合、初めはまず中堅中小企業をターゲットにします。それから、だんだんと大企業への営業も増やしていく。そんなパターンが多いですよね。なのですが、シェルパの場合は、最初から大企業に営業して、受注もしていた。最初から登るべき山を登っていて目を引くものがありました。

冨樫(グローバル・ブレイン、以下GB)この市場はホワイトスペースだと感じたのが大きかったですね。加えて、立ち上げ当初の戦略から、「これは、上場企業の非財務情報のデータベースとしてNo.1を狙えるのではないか」と感じました。データベースとなると、No.2では魅力が半減してしまう。参入のタイミングや、ファウンダーの特性から、No.1として大きくなっていく期待を持ちました。

黒崎(ジェネシア・ベンチャーズ、以下GV)このサステナビリティ・ESG領域は、大きな市場になるはずだし、大きな変化も起こる市場であるというのが、前提として重要でした。実際にそうなっていますよね。加えて、杉本さんは起業家・経営者として、ご経歴もさることながら、創業期のピボットにも、思いきりの良さがあり、魅力的でした。

冨樫(GB)ちなみに、私が初めて杉本さんにお会いしたのが、SmartESGを正式リリースする1年ほど前でした。このタイミングで接点を持つというのは、当社や、大西さんご所属のWiLさんだと、ほかの投資案件と比較してだいぶ早いですよね。

大西(WiL)はい、それだけ早いタイミングで投資検討したい、珍しい案件という感じでした。

シェルパの登壇資料から抜粋。事業の勢いがよくわかる

ところで、先ほどの控室での雰囲気もなごやかだったのが印象的でした。みなさんけっこうカジュアルにやり取りされていますよね。

大西(WiL)そうですね。今日は「採用イベントでもあるからポップな感じにしようか」と杉本さんとやり取りしていたのに、杉本さんは黒いジャケットで、ポップになりきらないみたいな(笑)。僕だけ青いシャツで目立っちゃって……。

杉本いやいや(笑)。

大西(WiL)杉本さんは、そういうちゃんとした大人な起業家なんですよね(笑)。とにかく大企業様に対して丁寧な営業を進めていくことが重要なのですが、そういう点では大企業向けサービスにパーソナリティやお人柄がフィットしているというか、安心する部分でもあると感じています。

いずれも「2度の投資実行」のVC各社が振り返る、シェルパとの調達ストーリー

では、それぞれのVCから、投資に至るまでのエピソードについて、もっと深く振り返ってお聞きしたいです。まずはジェネシア・ベンチャーズの黒崎さん、シードVCとして、プロダクトがまだない頃に投資を決めていますよね?

黒崎(GV)はい、初めて投資したのは2022年ですね。2020年ごろから、上場企業はサステナビリティ・ESGに関する市場からの開示要求に対する対応策をより具体的に考えるようになっていました。ですが、開示に必要なデータをサプライチェーンの中からどのように収集・集計すればいいのか、まだまだ方法論が具体化されていないような状態。その様子から、私たちも「この市場は、きっとこれから大きくなるだろう」と感じ、投資先についても検討をしていました。

その中で、まさにドンピシャで事業をしようとしている杉本さんの存在があったんです。

杉本はい、ですが見送りのような感じになってしまいました(苦笑)。そこで諦めず、「もう一度、お話をさせてください」とDMを送ったんです。

黒崎(GV)そのリベンジの時にお伝えいただいたビジネスアイデアが今につながるもので、チームでも「これは良い」という合意形成ができ、投資に至ったというわけなんです。

なるほど、そんな展開だったんですね。そして、その1年ほど後に、また投資をされています。

イベント時に投影したスライド(FastGrow編集部にて作成)

黒崎(GV)はい、まず、その1年ほどの間に、市場ニーズがより明確に存在するようになっていました。上場企業から、情報収集や成形、そして開示に至る一連のプロセスの業務において、新たなソリューションを求めるニーズがはっきり生まれていました。

追加投資をしたのはプロダクトの正式リリースから間もない時期でしたが、その時点で誰しも知るエンタープライズ企業様からの受注も多くありました。それで、フォロー投資も決めたという流れです。

では次に、グローバル・ブレインの冨樫さんからも、具体的に振り返ってもらえますか?

冨樫(GB)今改めて確認してみたんですが、初めて面談をさせていただいたのは、2022年10月ですね。SmartESGの正式リリースが2022年11月だったので、まだ受注は当然ゼロというタイミングでした。

ですがこの領域は、まだプレイヤーがほとんどいないホワイトスペースでした。なので、スタートアップでもファーストムーバーとして勝ち切れるかもしれない。そして非財務のデータベースとしてはNo.1になれるかもしれない。そんな期待を持って、見ていました。

すると、リリースしてすぐ、今もたくさんご利用いただいているリクルート様や大日本印刷様のような大企業から、非常にスピーディーに導入をいただきました。この様子から、投資はすべきだろうと判断するに至っていったんです。他にもいくつも論点はありましたが、やはり大企業からの受注は、非常に大きな意味のある点になりましたね。

そうして、先ほどのスライドにあるように、2023年にシリーズAラウンドという流れになり、そこでリード投資をさせていただきました。

ではこの流れで、大西さんから、WiLが投資に至った経緯についてお願いします。

大西(WiL)はい、まず、先ほどのスライドの真ん中で「2nd close」と書かれている点がミソです。

というのも……我々WiLはサステナビリティ関連領域には非常に着目しておりました。サステナ領域はほぼ全部のスタートアップを回ったというくらいに投資チーム全員で動き回っていたんです。ですが、特に求めていた「予算規模の大きいエンタープライズからの受注が多いスタートアップ」は、なかなか見つからない状況でした。

そんな折、見つかったんですね。なんと、「グローバル・ブレインさんがリード投資する」というプレスリリースで(苦笑)。

冨樫(GB)そうだったんですか(笑)。

大西(WiL)はい(笑)。WiLとしてはシェルパ杉本さんとの接点も若干あったのですが、投資検討としては完全に出遅れてしまっていたんです。

それから投資チームメンバーより大慌てでご連絡をさせていただき、まだ検討可能性はあるということでじっくり議論し、無事にシリーズAラウンド2nd closeで参加させていただけたというわけです。

それはWiL社内の焦りも相当なものだったでしょうね(笑)。その後、シリーズBラウンドではリード投資になりました。どのような期待と評価になっていったのでしょうか?

大西(WiL)我々WiLは、日本の大企業様からLP投資をしていただいてVCを運営しているので、シェルパの顧客になるような企業様の経営層とも普段から交流があるんです。そうした皆様は昨今、いずれもサステナビリティの領域への感度が高く、クラウドサービスについてもよく吟味して導入を検討されるようになっています。そんな中で導入が弊社のLP様含めてどんどん進んでいること自体が、大きな評価ポイントでした。

加えて、シェルパは新規事業/プロダクトの開発も着実に進めていたというのが、強い期待につながるポイントでした。

サステナビリティ・ESG開示の支援と言っても、サステナビリティ推進部署あるいはIR部署だけに利用していただく形では、売上やひいては経営インパクトは限定的になってしまいます。経営層や現場も含めてアカウントを持つことでさまざまな価値が生まれるよう、マルチプロダクトのような形でアップセルも進めていく戦略が、遅かれ早かれ必要になります。

シェルパは、そのための開発体制を、シリーズAラウンドの頃から構想し築こうとしていました。

実際に、シリーズBまでにはアップセルの事例も多くありました。これもシリーズBのリード投資につながったポイントのひとつです。

アメリカにも拠点を置くWiLさんならではの視点から、この事業領域をどう見ているのかについてもお聞きできますか?

大西(WiL)もしかしたら、トランプ政権の影響で、サステナビリティ・ESG領域には逆風が吹いていると感じる人も多いかもしれませんが、そうとも言い切れないのが実態ですよ、というお話は折角ですのでお伝えしたいです。

サステナビリティ分野は、トランプ政権から睨まれてしまうようなところもあります。ですが社会全体では、もとより企業のニーズは消えることはなくむしろ時の政権に目を付けられないように見せ方を工夫しながら、今も伸び続けているところです。たとえば、「電力需要が増える中、それをまかなうためのクリーンな電力の重要性が増している」だとか「米中対立の影響から、エネルギー関連の調達に関する事業は重要だ」といった形ですね。まだまだ、このサステナビリティ・ESGの波は普遍的なものであり、終わらないだろうとみています。

杉本私たちも、逆風が吹く場面があったとしても、次の施策を確実に仕込んでいくことで、中長期的に勝てる事業になると考えています。むしろ今はチャンス、という見方をしているんです。

サステナビリティ・ESGのエキスパートと、AI含む開発のプロが集結

VCの皆さんからのお話を受けて、シェルパ杉本さんからも事業戦略面で、わかりやすく「ヒト・モノ・カネ」と網羅していくイメージで解説をお願いしたいです。と言いつつまずは「モノ」として事業・プロダクト面から。皆さんから評価が目立った「最初から大企業」という点について、なぜそのような難しい戦略を取ったのか、お聞きできますか?

杉本結果として大きな企業様からの受注が多いわけですが、私としては“規模”というよりも、抱えている“課題”の大きさを見ていました。とにかく大きな課題を解決しにいかなければ、社会に与えるインパクトも大きくなりませんから。

そして、その課題を解消できるようなプロダクトとしての価値があれば、納得していただけて、導入が進んでいくだろうとシンプルに考えてきました。

そういう意味では、上場企業様において、「バーニングニーズ」と呼ばれるような、切迫した課題感がこのサステナビリティ・ESG開示の部分で存在していたことが重要で、いち早くそれに気づいてプロダクトにできたのが大きかったですね。

これは、私と同じように金融業界出身で悩みを抱える人が多かったことから、解像度高く課題を把握することができたのだと振り返っています。

大企業の高い要求水準に応え続けるために、どのようなプロセスを重視してきましたか?

杉本「改善の積み重ね」は強く意識していますね。大企業の皆様が求める要求水準って、本当に高いです。正式リリース前は特に、具体的な部分のやり取りだけでも大変でした。また、リリース後には、具体的にさまざまなご要望が届くのですが、すべてに答えられるとも限りません。一つひとつに真摯に向き合い、優先順位の高い改善をし続けられるか、そのプロセスに重きを置いて取り組んできました。

今では約70社の導入企業様がいらっしゃいますが、一緒くたに考えるのではなく、とにかく1社1社と真摯に向き合い続けているという点は強調しておきたいですね。

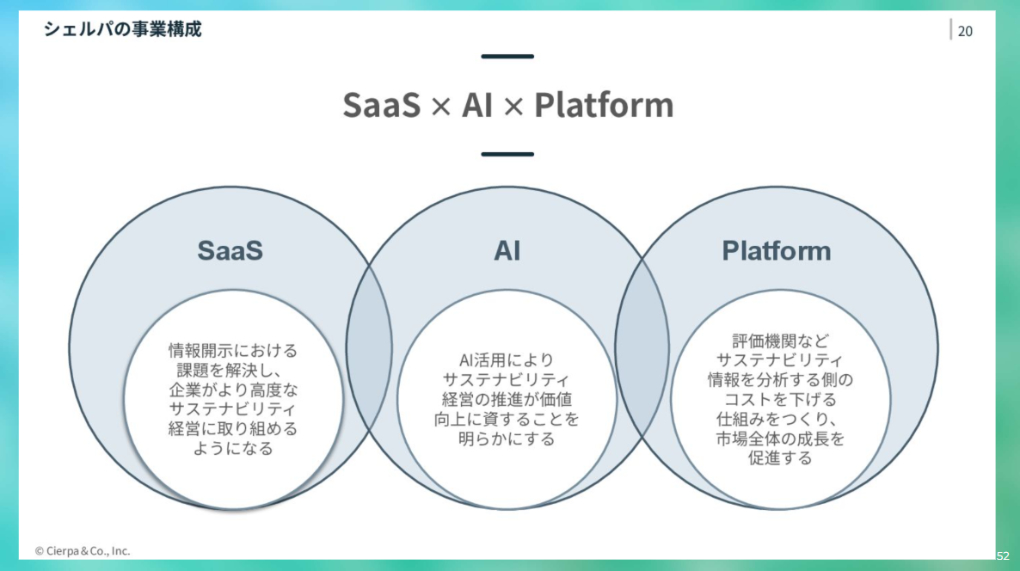

次に「ヒト」という観点で、プロダクトだけでなく、コンサルティング/アドバイザリーも事業として展開されています。その他事業構造を支えるチームは、どのように構成してきたのでしょうか?

杉本コンサルティングファーム・プロフェッショナルファームで経験を積んできたエキスパートの皆様に仲間になってもらっています。加えて、プロダクトやAIに強みを持つスタートアップとしてエンジニアリング組織のチームづくりにもこだわってきました。

取材内容等を基にFastGrowにて整理・作成

杉本特にCSuOを務める中久保が2023年にジョインし、アドバイザリーの現場での貢献はもちろんのこと、全社戦略やプロダクトにもその経験と知見から貢献してくれています。

開発面では、共同創業者の小川の存在はもちろん、GoogleでAIに関わる研究開発を経験してきた小田が活躍してくれています。

イベント時に投影したスライド(FastGrow編集部にて作成)

金融の新たなデファクトスタンダードを──VCからの壮大な期待

では次に「カネ」という観点で、今回調達した資金を使って、これからどのような挑戦をしていきますか?

杉本やりたいことが山のようにあります。事業には自信を持っていますが、それでも今はまだ、お客様各社からの要求には応えきれていない面も多くあります。

特に、まずSmartESGについては、オールインワンとなる機能を備え、「これさえあれば、サステナビリティ・ESGに関する課題はすべて解決する」という状態を目指し、開発を前進させていきたいと考えています。

その中では、今のメインターゲットである事業会社だけでなく、開示を受ける側、つまり金融機関・投資家に対しても価値を提供できるプラットフォームにしていきます。

サステナビリティ・ESGは、評価をする側とされる側、どちらも同じように「正しい情報に行き当たらない」という課題を抱えています。それらを同時に解消できれば、サステナビリティ・ESGの取り組みそのものにまで資金が流れていく。

欧州はサステナビリティ・ESGへの投資総額が非常に大きく、先を行く取り組みが多くなっています。日本でも追いつき追い越していけるよう、当社の貢献範囲を広げ、日本のサステナビリティ・ESGという市場全体を拡大させていけるように取り組んでいきたいと考えています。

会場から質問があったので、ここで一つ聞かせてください。「顧客の声をつぶさに拾いながら新規プロダクト開発に繋げていたというお話がありましたが、どういった基準感でニーズを取捨選択し、どの程度の時間軸で新規プロダクト開発に取り組まれていたのでしょうか」。

杉本「ソリューションから入らない」ということを大事にしています。企業の皆様の動きの一つひとつを観察し、お話を聞いて、探っていくようにしています。

今ちょうど、投資家向けのプロダクトをつくっていて、数社にご協力をいただいています。そもそもどのようにサステナビリティ・ESG投資を決めるのか、その過程で何をどのように見ているのか、とにかく具体的に把握し、研究し、共通するところをじっくり探っています。

また、先行プレイヤーの工夫についても細かく見て研究していますね。

VCの皆さんからも、これからの期待をそれぞれお話しいただけますか?

大西(WiL)繰り返しのようでもありますが、まず、「プロダクトの開発のバリエーションが多い、縦横の広がりが大きい」というのは非常に魅力的な点です。なぜそんなことができるのか?それは、お客様の声をよく聞いているからだと思います。

そして、傍から見ていてわかるくらいに、プロダクト開発陣は楽しんで新しいものをつくっています。たとえば、これから2年後くらいに話を聞いたらきっと「こんなにたくさんプロダクトをつくっちゃいました、ごめんなさい!」と言われるくらいの勢いがありますね(笑)。

冨樫(GB)シェルパのビジネスで特に面白いのが、「答えがない」という点にあると思います。杉本さんは「お客様の声を聞く」と言っていましたが、お客様も解を持っているわけではありません。だから、答えを新たに考え、お客様と一緒につくり出していくことが求められます。

私がVCという投資家としての目線から期待しているのが、金融の新たなデファクトスタンダードをつくれるかもしれないというところです。非財務情報を、財務情報と同じように扱われる世界線をつくろうとしているとも言えるわけです。そういった視座で、日本の名立たる大企業と一緒に挑戦していくというのは、非常に楽しみですね。

黒崎(GV)改めて強調したいのですが、プロダクトの正式リリースから3年弱で、これだけ多くの大企業のロゴが並ぶ(受注している)のはものすごいことです。私の前職のSansanでは(営業戦略が違ったから当然とはいえ)、これだけの数の大企業から受注をいただくまでにもっと時間がかかっていたのではないかと思います。それくらいすさまじい実績だと言えます。

これだけの実績を積み重ねられる組織・メンバーの強さは、改めて強調させていただきたいですし、今後の成長がさらに楽しみです。

最後に、会場からの質問を聞かせてください。まず、「プロダクト開発部とセールス・CS部の仲が良さそうな印象を受けていますが、何かお取り組みや工夫があるのでしょうか?」

杉本プロダクト改善を高速で回すことを重視していて、チームを超えて双方向的に意見公開・議論をする会議体を置いています。ビジネスと開発の間では、この話し合いで多くのすり合わせを行っており、距離感も近くなっていると思いますね。

もう一つ、「手厚いオンボーディングやCSが必要になりそうな領域かつツールであると門外漢ながら認識しておりますが、この点及びアカウント管理(チャーン予知、アップセル・クロスセル誘導など)の仕組み化・自動化はどの程度進んでいますでしょうか(AI活用の話の具体を詳しく聞きたいです)」。

杉本アカウント管理の仕組み化は、COOの町田が徹底的に取り組んでいます。お客様の課題は非常に多様なので、セールス面でもプロダクト開発面でも、どのように取り入れるか、慎重な検討が不可欠です。属人的にならないように注意しています。

また、テキストコミュニケーションの文化にはこだわっていて、新しく入社した人は皆驚くほどです。Notionに、ほぼすべての情報があるのではないかというくらい書き残し、振り返ることができるようにしています。口頭で終わらせず、きちんとデータベースとして残していくことを、創業から取り組んできました。

情報の透明性がそもそも重要ということで、経営会議の内容も全社向けに公開しています。リモートワークがメインなので、これらのデータベースは非常に役立っていますね。

実際にメンバーから、「あの経営会議で、杉本さんが○○と言っていたと思うのですが、どういうことだったんですか?」のように聞いていただくこともあるので、実際に読んで咀嚼してくれている感覚があります。

また、AIを利用して議事録を残すことも積極的に行っています。開発チームにはAIに詳しいメンバーもいるので、普段からビジネスサイド含め相談をするようにして、日々の業務の生産性を高めようとしています。

ありがとうございます。それでは杉本さんから最後に、採用を加速中ということで、メッセージをお願いします。

杉本VCの皆様から評価のお言葉をたくさんいただきましたが、私たちとしてはまだまだ道半ば、二合目・三合目に至っているかどうかもわからないくらいの感覚です。とにかく必死で市場をつくっているというところです。

一緒に市場をつくり出すところに共感をいただける方を、これから新たに多く仲間に増やしていきたいと思っています。

組織では、多様性を意識して、さまざまな経験を持つ人たちのチームにしていきたいと思っています。そこでは、リスペクトし合うことが重要で、そうしたカルチャーが根付いていると思います。ぜひメンバーと話して、感じてみてほしいです。

【採用加速中、情報はこちらから】

こちらの記事は2025年11月19日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

「PMFまでの苦しい時に、資金と希望を与えてくれた」──ジェネシア・ベンチャーズ × KAMEREO、Tensor Energy、Malmeの3対談にみる、“シード期支援のリアル”

- 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager

IPOラッシュのITコンサル領域に、数千億円のホワイトスペース──事業家集団Entaarが挑む、エンタープライズITの構造改革

- 株式会社Entaar 代表取締役 CEO

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO

【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは

売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】

- 株式会社InsightX CTO

コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは

- 株式会社InsightX 共同代表CEO

アトミックソフトウェアが目指す“マルチバーティカル戦略”の勝算

- アトミックソフトウェア株式会社 代表取締役 CEO