【UX MILK主催】

freeeに集う“UXデザイナー”

3つのバックグラウンド徹底解剖

UX MILKが主催する、サービスやプロダクトづくりの現場や働き方をテーマとした勉強会&交流会イベント「UX MILK Workstyle」。

10月11日に開催されたvol.9となる回では、クラウド会計ソフトを提供しているfreee株式会社における、UXデザインの取り組みや事例に焦点が当てられた。

参加者はUX中級者から上級者で、イベント中盤には全員参加型ワークショップも開催した。

その内容を紹介しよう。

- TEXT BY REIKO MATSUMOTO

freeeにおけるチームの働き方を考えたい

イベントの司会を務めたのは、UX MILK三瓶氏とfreee関口氏。

関口 今回のイベントは、freeeにおけるチームの働き方や、組織の中でどうデザイナーが輝いていくかが皆さんに伝わるイベントにしたいと、デザイナーチーム一丸となって考えました。freeeのミッションは、「スモールビジネスに関わるすべての人が創造的な活動にフォーカスできるようサポートすること」。大型の資金調達もして、全メンバー熱く毎日がんばっているところです。皆さんのイメージと異なるかもしれませんが、社員の想いとしては「これからの会社」なんです。

そんな関口氏の熱いトークから始まったイベントのプログラム第一部は、freee所属のUXデザイナーによるライトニングトーク3本立て。ルーツの異なる3人のUXデザイナーが登壇し、これまでの経験や仕事におけるこだわりを披露してくれた。

ディレクター出身UXデザイナーは、ユーザーの行動を理解することにこだわる

一人目に登壇したのは、ディレクター出身のUXデザイナー、伊原力也氏。実は7営業日前に入社したばかりだという。

伊原 わたしは、2000年頃、アルバイトでWEBサイトを作ることからキャリアをスタートしました。当時はiモードの公式サイトを作ったりしていましたね。IA(情報アーキテクチャ)をやりたかったんですけど、そのとき勤めていた会社にかけあったら『そんな仕事はうちにはありません』と言われて。

そのため、まずマークアップエンジニアとしてキャリアをスタートし、そこからIAへと足を伸ばしました。その後なぜUXデザインをやるようになったかというと、ユーザーテストで、自分が作ったサイトを開いた女性が想定外のバナーをクリックしていたことが理解できなかったからです。

自動車保険の申込みサイトを担当していたのですが、ユーザーであるその女性はトップページに貼ってあったお米プレゼントのバナーをまず押したんです。しかも、当時私は車を持っていなかったから、自分がユーザーになりきって気持ちを理解することもできない。制作者として、ユーザーの心を真に理解していないのはまずいだろうと。

そのような自分の悩みも解決するため、プロジェクト設計や要求分析などにも携わるうち、UXデザインやプロトタイピング、ユーザーテストなどにも携わるようになっていきました。

でも、受託のデザイン会社にいたのでお金も時間もなく、『そんなことまでできない』と言われることも多かった。それでも諦めず、エンドユーザーとの接点を探してインタビューしたり、営業の人からクライアント訪問時のメモをもらったりして、なんとかユーザーマインドを理解しているデザイナーになれるよう努力していきました。

そう語る伊原氏が「ディレクター出身のUXデザイナーの特徴」だと考えるのは、ユーザー志向が強いこと。

伊原まず、ユーザーがどういうふうに使いたいかを理解しないと納得しません。それがわかっていてこそ、UXデザインを提案しやすい。プレゼンのためのパワポ作りは速いです。

デザイナー出身のUXデザイナーは、「UI/UX」の語順が気になる

続いて登壇したのはデザイナー出身の96/KuRoさん。大学在学中にフリーランスでエディトリアルデザインをはじめたことを皮切りに、グラフィックデザイナーやWEBデザイナーとしての活動も開始。

さらに、ある程度仕事が軌道に乗り始めると同業者で集まって会社を立ち上げ、アートディレクターとしても活動するようになった。

96/KuRo エディトリアルデザインからWEBデザインに移っていったのは、より効果的なものを作るため。誰かのために作るとなると、無駄なものは作りたくないし、できる限り効果的にしたいんです。それを使ったとき、人がどう感じるかを常々考えてた。

そうやって仕事してるうち、いつの間にかその一部がUXデザインになってたんです。とにかく、“作る理由”がないと作れない。なぜ?誰のため?それを計画するのがデザインという仕事の大半です。なぜこの形にしたのか?なぜこの色にしたのか?そのような、もともとクライアントに説明していたことが、いつのまにかUXデザインになっているだけです。

そんな96/KuRo氏は、デザイナー出身のUXデザイナーの特徴として「整理が大好き」を挙げる。

96/KuRo 直感で作ってると思われがちですが、デザイナーになる人ってとにかくキレイに整理することが好きですよね。あと、UI/UXって順番が逆だろ、という話を仲間内でよくします。Experienceを突き詰めてから、Interfaceでしょう、と。結果的にデザイナーあがりだと、自分で創ってしまいたくなってUIまで担当することが多いのも特徴ですね。

また、受託制作の企業ではなく、freeeのような自社サービスを持つ企業で働くことの魅力は、自分が創ったものがずっと手元にあること、継続的に改善できることだという。さらに、「freeeはユーザーサポートがユーザーの悩みをしっかり吸い上げるため、ユーザーが使いづらかった点を徹底的に改善していけるのも嬉しい」と話した。

フロントエンドエンジニア出身のUXデザイナーはプロトタイプやモックを作りがち

そして最後に登場したのは、フロントエンドエンジニア出身の神戸慎一氏だ。

神戸 僕は今43歳なんですけど、仕事をはじめた当初はFLASHの一個前のShockwaveを教えていました。その後はWEBデザインの仕事を経験後、国産のグループウェアを作っている会社に転職しフロントエンドエンジニアになりました。

そして今ではUXデザイナーをやっています。UXデザイナーになった経緯は、自分で全てやってしまいたくなったからです。

フロントエンドをいじっていたとき、当時の社内デザインチームがUXに精通しておらず、『このボタンがここにある意味ってなんだっけ?』と尋ねても良い返答がくることがなくって。次第に自分でデザインもこなすようになったんです。今UXデザインで担当することが多いのは、フロントエンドに近いということでプロトタイプ制作ですね。

そんな神戸氏が考える、(フロントエンド)エンジニア出身のUXデザイナーの特徴は「プロトタイプを作りたがる」。先に動くものを作り、実際にそれを触りながら考えることが多いという。そうすることで、全体のイメージをつかむことができ、チーム内のコミュニケーションもスムーズになる。

異なるタイプのUXデザイナーがそろっているから、困ったときはお互い頼れる

3人が披露した「あるあるネタ」を大きく頷きながら聞いていた参加者たちは、続く第二部のワークショップで、今度は自分たちが思う「●●出身のUXデザイナーあるある」を考えた。

集計結果を見た登壇者たちは、

伊原自分がよく指摘されている事柄がいっぱい集まった感がありますね。

神戸勝手に実装したりと妖精みたいな働きをする、って納得ですね。

と、デザイナーにとって的を射た結果になっていると感想を述べた。

96/KuRofreeeでは、プロジェクトメンバーの得意/不得意に応じて誰がどこまで担当するか柔軟に調整しているため、UXデザイナーという自分の職域をルールで決められず、必要なことを必要に応じて任せてもらえるのがいいところ。

神戸そんな異なるバックグラウンドのデザイナーが集まってやりづらくないの?と聞かれることもあるけど、UXデザイナーもそれぞれの得意分野がある。色んなデザイナーが集まっているからこそ、自分ができないことやわからないことがあるとき、頼れる人が社内にいるというのはこれまでで1番良い環境。

とfreeeでデザイナーとして働く魅力についても話してくれた。

さすがUXデザイナー!UXを良くする要素が盛り沢山

今回のイベントは、ライトニングトークからワークショップ、最後の懇親会まで非常に盛り上がったものとなったが、そこにはfreee UXチームのイベントにかける想いがあった。

96/KuRo我々が最近考えてるオン・オフ含めてのトータルUXデザインをイベントでもやってみたつもりです。

知らない参加者同士が話し易くする為に、Session毎に参加者全員に共通する話のネタを作ること、イベント全体としてコンテキストが積み上がり易くして懇親を促進する形にすること、ワークショップでフォトジェニックな物を作ってもらうようにして記憶に残り易くすること。

そんなことを意識して設計しました。

ワークショップ集計結果をペルソナで公開

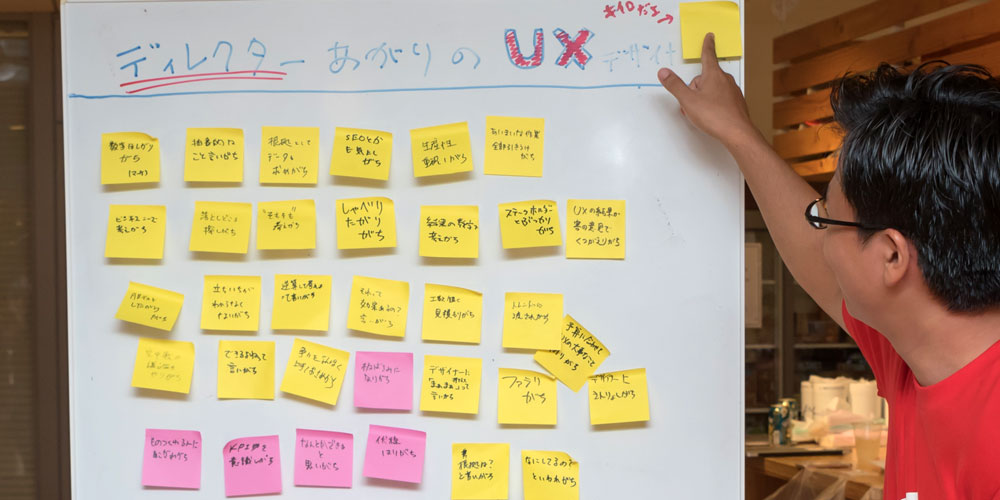

そんな96/KuRo氏が考案したワークショップが「デザイナーあるある」のブレインストーミングだった。参加者からはfreee登壇者に基づく3つのタイプ毎に、「それあるある」と思わず感じてしまうネタを付箋に書き記し、ボードにはりつけていった。

ここでは、そのワークショップで寄せられた回答を元にfreeeのデザイナーチームが作成した、UXデザイナー3つのペルソナを公開しよう。

ディレクターあがりのUXデザイナー

デザイナーあがりのUXデザイナー

フロントサイドエンジニアあがりのUXデザイナー

完全版スライドはこちらから

上記で紹介した3つのペルソナをグーグルスライドからで見やすく確認いただけます。

閲覧はこちらをクリック

こちらの記事は2017年10月30日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

松本 玲子

おすすめの関連記事

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏

- AstroX株式会社 Director, Business Development

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏

- コミューン株式会社 VP of CS

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏

- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏

- J-CAT株式会社 執行役員/President

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏

- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ

【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM(プロダクトマネージャー)編 Vol.12:株式会社タックスナップ 金丸翔氏

- 株式会社タックスナップ CTO

【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社Hajimari 亀田壮司氏

- 株式会社Hajimari ITプロパートナーズ事業部・ゼネラルマネージャー(GM)

【ベンチャーキーパーソン名鑑】CTO編Vol.1:ミクステンド株式会社 ラジェッシュ・ジャヤン氏

- ミクステンド株式会社 CTO