MBOやTOBは、経営者としての「成長への意志」だ──シンプレクス金子・カオナビ佐藤の師弟が語る、経営者自身を“再創造”する株式非公開化の真実

Sponsored上場企業が大きな組織・事業変革を遂げる手段として、改めて注目が集まる「株式非公開化(上場企業でなくなること)」という選択肢。以前は、どちらかといえば成熟市場における老舗企業で採られることの多いイメージだろう。だが、ここ数年ほどの間に、いわゆる上場ベンチャーにもその手法が広がってきた。

その先進的な事例が、2013年10月のシンプレクス・ホールディングス(以下、シンプレクスHD)のMBO(Management Buyout)による非公開化だと言えよう。このとき、ファンドとして出資し、変革の現場を力強く後押ししてきたのが、世界的なPEファンドのカーライル・グループ(以下、カーライル)だ。

シンプレクスHD代表取締役社長の金子英樹氏は当時を振り返り、「カーライルのメンバーから的確で厳しいフィードバックを受ける、刺激的な毎日だった」と語る。その後、狙い通りに事業変革を成し遂げ、2021年9月に再上場を果たし、年率二桁%の売上高成長を続けている。

そんなシンプレクスHDにおける激動の時期に在籍したのが、カオナビ代表取締役社長CEOの佐藤寛之氏。金子氏のすぐそばで組織・人事の変革を推進し、薫陶を受けてきた。そして奇しくもこの2025年、同じく非公開化の道を歩んだ。しかもそれを、カーライルによるTOB(株式公開買付け)によって実現したのだ。年率20%以上の売上高成長を続け、ARR(年間経常収益)100億円も達成するタイミングでの決断に、市場関係者たちも驚きの声を上げることとなった。

今回はこの金子氏・佐藤氏の特別対談で、「非公開化」の実情や、経営者として悩むポイント、そしてその中での葛藤や成長について、詳しく語り合ってもらった。

成長が止まったベンチャーは腐る──。そんな共通の危機感を常に抱きながら、自らを追い込んできたこの師弟。両者のリアルな葛藤から、ぜひ事業を担う一人として刺激や学びを得てほしい。

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

「与える側」の人間に──金子氏の言葉の力が、カオナビ成長の礎?

金子2008年のことですね。うちの組織に、もっと新しい風を吹かせるハイスペックな人を仲間に増やしたいと考え始めて、そのころに来たのが寛之(佐藤氏。以下同じ)だったんだよね。

当時の私は、経営者としてなんとなくモヤモヤしていたんですよ。ベンチャーとしての成長は続いていたものの、「なんだかうまく行き過ぎているのでは?何か大切なものを忘れてきてしまっているのでは?」と。

佐藤組織をテコ入れするために、改めて採用に力を注いだときですね。僕は入社してすぐ、その参謀のような立場を仰せつかったんですよね。

新卒も中途もテコ入れするぞということで、金子さん自ら覚悟を決めて、時間を確保して、全国をまわって学生・若手たちに会っては「シンプレクスHDで大事なことは○○なんだ」「シンプレクスHDを○○な会社にしていきたいんだ」と、ひたすら話していく。その内容を僕はそばで何百回と聞いて、喋るときの様子も見て、シャワーのように浴びてきた。新卒で創業期のリンクアンドモチベーションに入社した後、初めての転職でしたから、一つひとつが強烈に記憶に残っています。

金子今のカルチャーの中心にある5DNAやSimplex Philosophy(詳細はこちらのページを参照)は、この頃に作ったものだったね。

佐藤私は、それらがはっきりと言語化される前の、まだ生煮えの状態の金子さんの言葉を聞き続けていたんですよね。このときの経験と学びが、今のHR事業の原点にあるんです。

二人の関係は、単なる元上司と部下という言葉では到底表現しきれない。佐藤氏は金子氏を「師匠」と慕い、対する金子氏は「寛之は愛嬌があって懐に入るのがうまく、よくかわいがられるけど、強い信念がある経営者だから舐められはしない。すごい才能」と評する。

表面的な関係ではない。同じ課題に向き合う日々と、その後の経営者同士での切磋琢磨によって深まった、まさに「師弟関係」なのだ。

佐藤日本中の若者に対して、金子さんがいつも「与える側の人間になりなさい」という言葉を強調していたことが印象的でした。

資本主義社会の中で、「与える側」と「与えられる側」では、幸福も報酬も、担っていける仕事のインパクトも、大きく変わってきてしまうんだ、と。

こうしたことを、学生に本気で語り続けている様子から、僕自身も「このままじゃだめだ。金子さんみたいにならなければ。自分が与える側にならなければ」と強く思うようになっていきました。

金子嬉しいですよね。「与える側になりなさい」という言葉を本気で考えて、そのうえで「金子みたいになりたい」とか「金子を超えたい」とか、思ってくれるのは。シンプレクスHDの中にいたら、金子を超えるのは難しいですよ。社長になれるのは一人ですから。

だから、実は寛之が独立するときも一切引き留めず、「嬉しい。頑張ってくれ」と言って送り出しました。社内の別の役員からは「引き留めてくれ」と言われていたのに(笑)。

佐藤このスタンスをそれ以前から知っていたのですが、いざ自分に向けられると改めて「送り出せるのはすごい……」と強く感じました。

これは、シンプレクスHDが育成に自信を持っているからこそ、ですよね。以前のFastGrowのインタビューで、卒業した人に対して「今の新人を3年で今のおまえの水準にまで育てるから。うかうかしていられないぞ」と伝えていると語られていたのをよく覚えています。

金子うん、その思いは今も変わらないね。もちろん、去っていかれるのは寂しいとも感じるけれど。

ただし、私を超えた経営者はまだいないんじゃないかな(笑)。負けないように、まだまだ新たな挑戦を続けようとしているし。

佐藤そんなアグレッシブな金子さんから、採用や育成についての想い・知見を学んできたことが、カオナビで今「Talent intelligence™」というビジョンを掲げることにつながっているのかもしれませんね。

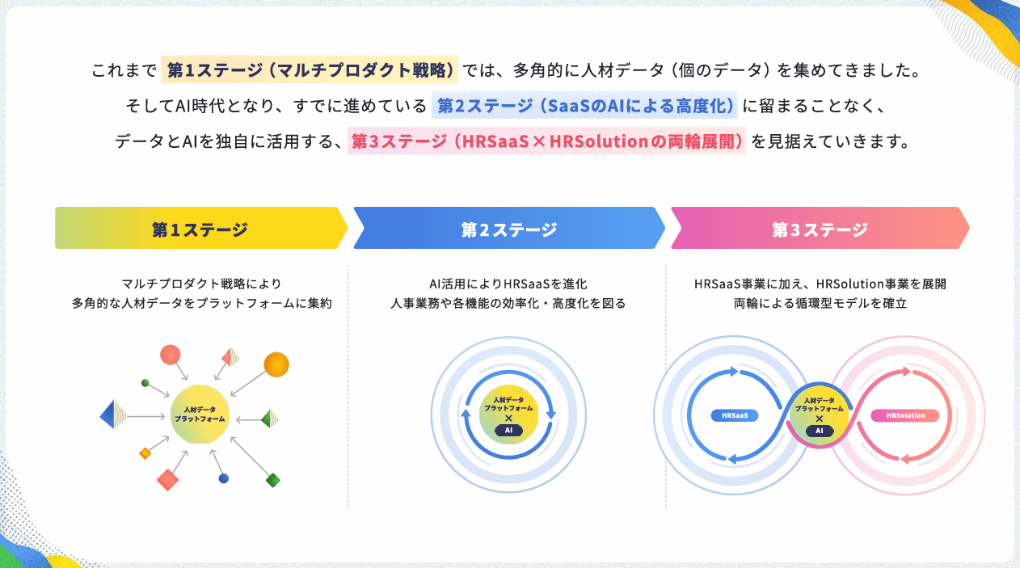

新ビジョン説明資料より(提供:株式会社カオナビ)

佐藤この度の(株式)非公開化を大きなきっかけとして積極投資を行い、タレントマネジメントのSaaSプロダクトをさらに進化させ、データとAIの力で「個」の力を最大限に引き出す。前例のない、壮大な挑戦に踏み出します。

でも金子さんたちは以前から、ソリューションビジネスを、”ソフトウェアやシステムの力”と“人力”を掛け合わせ、ハイレベルなものとして実現してきたわけですよね。

金子そうだね、それを事業として別の形で実現しようとしているのは嬉しいし、きっとできると信じている。楽しみだよね。

寛之は、カオナビを起業してARR100億円まで成長させているわけで、まさに出世頭。特に大きな期待をしているから、最近開催したアルムナイの会でも、最初の挨拶をしてもらった。

アルムナイといえば、セレンディップ・ホールディングス(M&A支援事業など、2025年3月期売上高は251億円)を立ち上げて今も代表取締役社長の竹内在は、寛之が採用したんです。今シンプレクスHDの取締役副社長の助間孝三もそうだね。だから、寛之のシンプレクスHDへの採用・育成における貢献って、めちゃくちゃ大きいんです。そんな経験や感覚を持つ寛之だから、タレントマネジメントの市場を新たにつくるということができたのでしょう。

そんな2人が率いるシンプレクスHDとカオナビ、それぞれの軌跡を改めてここで確認しておきたい。

出典:シンプレクス・ホールディングス『統合報告書2025』

1997年に金子氏が設立し、2002年のJASDAQ上場の頃から成長を続けてきたシンプレクスHDは、冒頭でも示した通り、売上高成長が止まった2013年にMBOでの上場廃止に踏み切った。そこから組織・事業の構造を抜本的に変革することで、10年連続での売上高成長を実現。その成長率はここ2~3年、さらに上昇傾向にある。

出典:株式会社カオナビ『2025年3月期 第3四半期 決算説明資料』

佐藤氏は2012年、カオナビを共同創業し、人的資本経営のトレンドに大きく先駆けた形でタレントマネジメントのプロダクトをローンチ。順調な成長を続け、働き方改革関連法が施行され始めた2019年に東証マザーズへ上場した。当時の最新決算では赤字だったものの、市場が事業成長に期待を寄せ、年間売上高は十数億円ほどながら時価総額が200億円を超えるほどに。2021年には380億円を超える時期もあった。

その後、世界的にSaaS銘柄への市場期待が落ち着いたことから、200億円近くにまで時価総額は下がるものの、年間売上高は20%以上の高成長を維持。そんな中で佐藤氏は、ARRが100億円を突破した2025年、カオナビの非公開化に踏み切った。

非公開化を機に成長軌道を取り戻したシンプレクスHDと、成長角度を高めるための非公開化を決めたタイミングにあるカオナビ。ここからは、その背景や苦渋の決断をした当時の葛藤について生々しく語り合ってもらう。

「非公開化」の発想は屈辱──金子氏が苦しんだ、経営者心理をめぐる構造

ところで、そもそも「非公開化」についてよく知る読者ほど、こんな疑問が湧くだろう。「なぜ、赤字でもなく、年率20%以上の売上高成長を続けるSaaS企業のカオナビが、敢えて非公開化という選択を取ったのだろうか」と。

その背景には、佐藤氏らカオナビ経営陣の強い危機意識があったわけだ。誤解を恐れずに言えば、事業成長が大きく鈍化するリスクをじわじわ感じていたというわけである。

佐藤他社に先駆けてタレントマネジメントのプロダクトを開発・提供し、時代の追い風を受けながら、赤字先行の積極投資で市場に広く浸透させていくところまで、うまくいっていたとは思います。

ですがここ数年の間、このタレントマネジメントの市場では複数の競合企業が頭角を現し、以前ほどの勢いをもって成長を続けることが難しくなっていました。プロダクト面でも組織面でも、今の強みは維持しつつ、新たな強みを備えていかなければならない。ですが市場のSaaS事業への期待は冷めてしまっており、良い評価で資金を調達できるわけでもない。このままでは競争に勝てなくなり、パーパス実現にも近づけないのではないか、という危機感が大きくなっていたんです。

そんな中で1〜2年前から、選択肢として「非公開化」を考えました。そのとき、もちろん、その経験をしている師匠・金子さんの顔もすぐに浮かび、それ以前から時々お会いして話していた「フラットな経営相談」の中で、経験談を改めてお聞きするなどしました。

金子私はカオナビの部外者だったから、当然、「非公開化を具体的に考えている」とは一切教えてくれなかったので……まさかTOBに至るとは、全くもって想像できませんでしたよ(笑)。

でも発表後、すぐに電話をくれたよね。

佐藤発表後、数分以内に電話しましたね(笑)。

佐藤氏にとって、前職時代に慕っていた金子氏が、他のどの経営者よりも非公開化にリアルな感覚を持つ先輩であることは明らかだろう。

2011年から3年間、シンプレクスHDの成長は“止まった”。さらにシステムトラブルも重なり、金子氏はその改善対応に奔走する日々を送っていたのである。

金子それまで毎年30%伸びていた企業が、ピタッと止まった。ベンチャーの成長が止まるときっていうのは、経営者としてものすごく辛い。株主や市場からの期待に常に応え続けなければならない中で、経営者として大きなプレッシャーを感じていました。

その痛みは、単なる数字上のプレッシャーではない。株価の下落が、ステークホルダーの期待を裏切り続けているという現実を突きつける。そんな中で金子氏の脳内に、市場からの退場──すなわち「非公開化」という選択肢が浮かんだという。当時を思い返し「屈辱」と表現する。

金子ベンチャーでありながら、3年もの間、成長が止まってしまった。そのまま組織変革に踏み出そうものなら、さらに業績が下がるかもしれない。そうなれば、ほぼすべての株主に迷惑をかけることになる。ただでさえ、震災やリーマンショックでデフレの状態でしたから、何としても避けたいと思いました。

だったら、そんなリスクはすべて自分で請け負う手段としてMBOという選択もあるのではないか。そうでなければ前に進めないのではないか。そう考え始めたんです。

ですが経営者としては、そう考えざるを得ないということ自体が、屈辱でしたよね。

加えて、経営者を苦しめる「構造的な歪み」も指摘する。

金子成長が鈍化したり止まったりしてしまったら、経営者は当然、ものすごく悔しい。当時はネットの掲示板、今ならSNSを見れば、ボロクソに書かれているのを見ることができますよね。

でもその一方で、誰も面と向かってそういうことは言わないんです。むしろ、銀行も証券会社も、実際に会えば“上場企業の社長”として扱ってくれる。友人・知人からは「社長!」と持ち上げられる。

心の中では苦しいのに、会う人はみんな、むしろ褒めてくれる。これが、経営者の心を壊すんです。

佐藤わかります。特に市場評価や、それに伴う匿名の声など、キツいときはありますよね……(苦笑)。

自分自身が成長していないとか、会社が理想の成長を遂げられていないということは、社内メンバーよりも投資家よりも、誰よりも、経営者自身が一番わかっていること。なのに、それを率直に指摘してくれる人はほとんどいません。匿名での投稿だけは、なぜかハッキリそれを指摘してくれますが(苦笑)。

そうして、経営者としての自信を失いそうになっていく。そんな感覚は、私にも正直ありました。

二人から語られるのは、「事業成長に向けた戦略」よりもむしろ「経営者としての葛藤や成長」といった議論が多い。つまり、彼らが語る「非公開化」とは、必ずしも事業戦略的な側面だけが大事なのではないのかもしれない。それよりもむしろ、経営者が脱皮するきっかけになるという点でこそ、この二人の意見が一致する。

どういうことだろうか。

決断の真相。非公開化は事業戦略か、経営者の“退路を断つ”覚悟か

佐藤氏がTOBを決断するまでの6年間、カオナビの評価は文字通り“浮き沈み”を続けていた。時価総額は上場時の約200億円から380億円規模にまで上がり、その後また200億円近くまで下がった。しかし、カーライルからのTOBでは、500億円もの資本が投じられることとなった。寄せられる期待の大きさは非常に高いとも言えるわけだ。

カオナビからTOBの詳細が公表された資料には<①「カオナビ」事業の更なる進化、②マルチプロダクト化及び提供サービスの拡大、及び③人材の確保>という成長戦略が示されており、これらには納得を覚える読者も多いだろう。

またシンプレクスHDは、MBO実施時、ビジネスモデルの強化や新規サービスの創出といった狙いを公表。これらを有言実行で実現したことで、昨今の成長軌道を形作った。

勘違いしてしまいがちなのだが、「この成長戦略のために、非公開化が不可欠だった」と結論付けてしまうのは早計だ。むしろ、非公開化を選ばずともこうした成長戦略を描いて実現しようとする企業がほとんどであり、カオナビもシンプレクスHDも、それ以前から常にそうしたアグレッシブな挑戦をしてきたわけである。

そんな中、なぜ、非公開化という“劇薬”とも表現できそうな道を選んだのか。そこには、合理的な事業戦略だけでは説明できない、経営者個人の“変化への渇望”があったことが、この二人の語りから見えてくる。

金子当時の私は、事業変革のためにMBOが最も有効だと信じていました。だから決断できたという側面は、もちろんあります。

ですが、2021年の再上場から丸4年が経った今になって思うのは、「MBOをしなくても、変革自体は理屈上可能だったのではないか?」ということなんです。それくらいの実力が、うちの会社には以前からあったはず。

じゃあ、MBOをやる意味はなかったのでは──というと、そういうわけではないんです。誤解を恐れずに言うと、「私自身が変わるため」には、不可欠なことだったと感じています。

つまりこれは、経営者個人の問題としても捉えるべきことなんですよ。

佐藤そうですよね。僕も当初は、非公開化を「戦略的な選択肢」として見ていた。でも、金子さんから以前、この話を聞いていたことを思い出し、「なるほど!むしろこの側面のほうが重要かもしれない……」と思うようになっていたんです。

私自身が、経営者として変化・成長し続けなければならない。そのための新たなきっかけとして、これほどインパクトの大きな決断は、あまりないですよね。

金子戦略として必要だったかどうか、それは企業やビジネスモデル、あるいはタイミングによって大きく異なります。シンプレクスHDとしては、組織・事業変革はうまく進んだので、やってよかったという振り返りをしています。

ですがそれ以上に、“経営者としてのOS”を入れ替えられたことが、今も新たな変革に挑戦できている背景にあると感じています。

金子氏が「屈辱」と表現するように、上場企業のまま成長を続けることこそ、まず目指すべき経営だろう。だが、すべての企業が、そのようにうまくいくわけでもない。シンプレクスHDでは成長の停滞が、そしてカオナビでは成長角度の(小さな)鈍化が起きた。

そうしたタイミングで、佐藤氏は「経営者にしかできないことであり、経営者だからこそすべきことがあるはず」と突き詰めて考える中で、一つの意思決定として「非公開化」を進めることにしたのだ。

佐藤非公開化って、どう考えても「経営者自身が本気で向き合わないと、絶対にできない意思決定」ですよね。そうならずに済むのなら、おそらくそのほうが良い。

ですが、目指す社会変革と、それに必要な事業成長・企業価値向上のため、「今、非公開化を進めることが、ベストな意思決定のはずだ」と自分を納得させ、推し進める。この意思決定自体が、経営者としての新たな成長につながるきっかけにもなるんじゃないかと感じています。

金子そう、こういう決断が、経営者として進化していくためには、一番効くんですよ。それに、組織の中にも「覚悟」が伝わるから、自分にも言い訳ができなくなる。

停滞を打ち破る『振り子』の理論。

非公開化で手にする覚悟と不自由のリアル

非公開化の背景を語り合いながら、議論の中心は次第に「経営論」へと移っていく。この二人が経営者としての挑戦を考える中で、共通言語として使ったのが“振り子”だった。

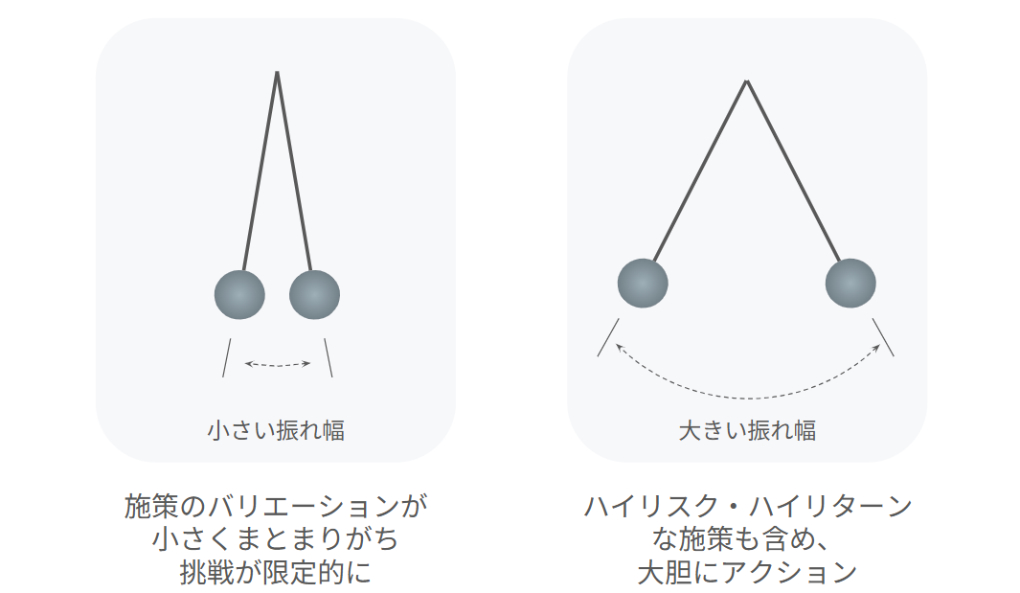

佐藤経営って、“振り子”の振れ幅みたいな観点で、常に考えていかないといけないと思うんですよね。

金子うんうん、IPOの後って、どうしても経営が守りに入ってしまうことも避けられないと思うんです。投資家から怒られたり批判されたりするスキが出ないように、波風を立てないように、みたいな。

その結果として、経営の意思決定における“振り子”の振れ幅が小さくなるという言い方ができますよね。これこそ、ベンチャーの停滞の正体なんじゃないかなと。

私も、多くの挑戦ができている今と比較して思い返すと、MBO直前の頃は「他人から変な指摘をされることを恐れて、縮こまった経営をしていたな」と感じます。

佐藤カオナビにもそういう部分があったかもしれない、と今では振り返っています。上場企業となって、組織も、私自身も、どこかで安定を求めていたのではないかなと。

そのままでは次のステージに進むことができず、目指すパーパスの実現には到達できない。だからこそもう一度、経営の振り子を振り切るくらいの意思決定が必要だと思いました。

そしてその大きな振れ幅の中で、いくつも新たな挑戦をしていかなければなりません。

取材内容を基に、FastGrowにてイメージ図を作成

非公開化とは、“振り子”の振れ幅を大きくしやすくする象徴的な手段だと言えるわけだ。もちろん、事業戦略的な施策のバリエーションだけでなく、経営者の意思決定における挑戦の幅広さにも大きく影響を及ぼす。

だが、「上場企業でない状態」は意外にも、最も不自由で、最も覚悟を問われる状態でもあるのだと、金子氏はその経験から指摘する。

金子上場していると、開示や、株主からの声に縛られて“経営が不自由になる”というイメージを持つ人が多くいますよね。気持ちはわかります。

でも、実はね、非公開化して再上場を目指す期間のほうがよほど不自由だと、私は感じました(笑)。

というのも、非公開化にあたって仲間になったPEファンドと銀行が、常に業績や現場の変化に細かく目を光らせて、何か気になれば「すぐに直接連絡」してくるのです。ものすごく賢い人たちから、高い事業解像度で的確な指摘が届くので、日々経営に対する緊張感と学びがありました。

佐藤こういうリアルな話を聞く機会は、あまりないですよね。カオナビでも今、カーライルとの関係性はそうなっていて、数字に基づいて毎日細かな指摘をしてもらえます。加えて、日本のSaaS業界に関する今後数年間の精緻な見通しから逆算した戦略でもありますから、今から何かがビハインドしてしまっていては話にならない。私自身もヒリヒリ感じながら経営しています。

金子ものすごく精緻な企業価値算定シミュレーションに基づいて数字に厳しく意思決定し続けることになるので、こちらも逃げ場がまったくない。でも、だからこそいつも真剣勝負になる。

佐藤PEファンドで経験を積んできた皆さんの視点は本当に鋭く、甘えが一切通用しません。その厳しさが、経営者としての視座を大きく上げてくれると感じています。

「社会に大きなインパクトを与える事業に携わりたい」と、FastGrow読者の多くが感じているだろう。そうなのであれば、上場していようが、上場していまいが、「社外のステークホルダーを気にせず、自由に経営する」などという甘えは許されない。

AI直撃の中、より重要になる“人”の力──人材輩出企業の見方

「非公開化」という意志決定。それは、戦略的判断に加えて、“経営者の覚悟”を再び持ち直すためのものだった。そして、今もその悔しさと重さに向き合いながら、挑戦を続けていくということにも他ならない。

そんな中、この二人が同じく危機感を抱きつつも、同時に大きな期待を寄せているのが、やはり生成AIの登場だ。社会・業界の変化に向けた事業を進める中で、見逃してはならないテーマとして最後に深く語り合われた。

金子2022年にOpenAIがChatGPTを発表した講演を見て、「これはインターネット登場以来の、ものすごく大きな時代の変化だ」と強い確信を持ちました。と同時に、私たちの事業に直撃するものだという直感が働き、危機意識を強めました。

インターネットの登場も衝撃的でしたが、経営者として見る中では、自社への影響は限定的だと感じたんです。実際に大きな変化があったのは、結果としては、小売業や流通業のようなリアルな業態でしたよね。

今回の生成AIは、私たちが取り組んでいるような、コンサルティングファームやSIerといった業態に対するインパクトがものすごく大きい。産業構造や価値提供のあり方が、まるっきり変わるかもしれません。

佐藤HR業界も同じですね。人事データや組織設計といった領域は、以前は必ず人間の思考によってこそ扱えるものでした。それらの重要性は今後も変わりませんが、前提となる在り方・考え方がすべて、AIによって再定義されることになります。

たとえばHR部門が設計する全社向けあるいはマネジメント向け研修などは、AIを活用した学びのサービスに置き換わるかもしれない。就活におけるAIマッチングや、選考におけるAI面接などのサービスも次々と登場しています。採用や育成も含め、HRにおけるさまざまな現場に変化が起きています。

この大きな社会変化のタイミングにぶつかったことも、非公開化の意思決定を後押しした要因の一つです。リスクを取り、この大きな変化の中心にいられるようにしなければ、未来の成長はあり得ないでしょうから。

金子ネガティブに受け止めているわけではありませんよ。むしろ楽しみなんです。間違いなく、ここからが、今までで最もおもしろい5年になる。

まず、業界構造や企業の勝敗が大きく変わる5年になると思います。5年後には変わっているでしょうから、ここから1~2年が勝負だと言えるかもしれません。

私はこれまでずっと「5年スパン」での挑戦を一つの基準にやってきました。新しいことを始めるときには、全く新しい仲間とチームを作って、5年間とにかく集中して向き合う。シンプレクスHDでは、経営陣だとか、新規事業のチームだとか、そういうレベルでも社外から新メンバーを多く招いて、全く新しい挑戦ができるようにしているんです。そして5年が経ったら、また全く新しいチームで、新しい挑戦をする。

今まさに、新しい挑戦を始めるタイミングなんです。先ほど言ったように、生成AIの時代にこの業界でNo.1になっていくための挑戦です。

佐藤うまくいっている状態を敢えて捨てて、新たな挑戦の枠組みを創るということですよね。カオナビでも、うまく回っている仕組みがたくさんある中、敢えてスクラップアンドビルドしていくべきものがたくさん見えるようになっています。社内では「ぶっ壊そう」みたいな言葉も使って、現状を冷静に疑いながら、新たなアクションを起こそうとしているところです。そのためにも、既存メンバーを発奮させるような指摘をしてくれる新メンバーの重要性が高まっていますね。

金子そう、新卒も中途も、新たな成長のためには採り続けること自体も重要なんだよね。

佐藤話を聞けば聞くほど、経営者としてもっと成長していこうという意欲が、金子さんは本当にすごいと感じさせられます。そのために「日々、何をしているのか」というのを、改めて教えてもらえませんか?

金子大事なのは、「何をやるか」じゃない。「誰とやるか」「どうやるか」なんです。高い目標を立てて、仮想敵を見つけて、「絶対負けない」と言い合いながら、新たな成功に向かって走っていく。チームで戦うそのプロセスが、僕にとっての幸せであり、挑戦を続ける最大のモチベーションなんです。

佐藤僕もそう思います。誰とチームを組むか、どう走るか。その選択が、人生を決める。タレントマネジメントのSaaSを導入してチームを可視化するだけでなく、そこに蓄積されるデータを活用し続けることで、良いチームをつくりやすくなる時代になりました。だからこそ、これまでもこれからも、自社での仲間づくりには、他のどの会社よりも本気で向き合っていこうと思っています。

シンプレクスHDの変革期に身を置き、新規採用の最前線で金子氏に伴走した経験を持つ佐藤氏。その日々における成長実感の強さこそが、「チーム・仲間が大切」という想いの原点にあるのだろう。

だからこそ、カオナビでもこれまで、採用・育成に注力してきた。長く在籍するメンバーが、さまざまな仕組みを創り上げ、成長の続く組織になってきたのだ。

SaaS業界、激変期。経営者として成長・進化していく佐藤氏への、金子氏としての期待

金子氏の背中を追い続ける佐藤氏が、経営者として現状に満足することはない。この度の非公開化を経ての組織変革においては、さらに妥協することなく、新たな血を取り入れることにも力を入れ始めている。『カオナビ』に労務管理や勤怠管理の機能を拡充するとともに、『ヨジツティクス』を展開するなどプロダクトラインナップを拡大しているが、さらに複数の事業・プロダクトを仕込み、そのリーダーとなりつつ将来の中核メンバーになる者たちを幅広く採用する計画なのだ。

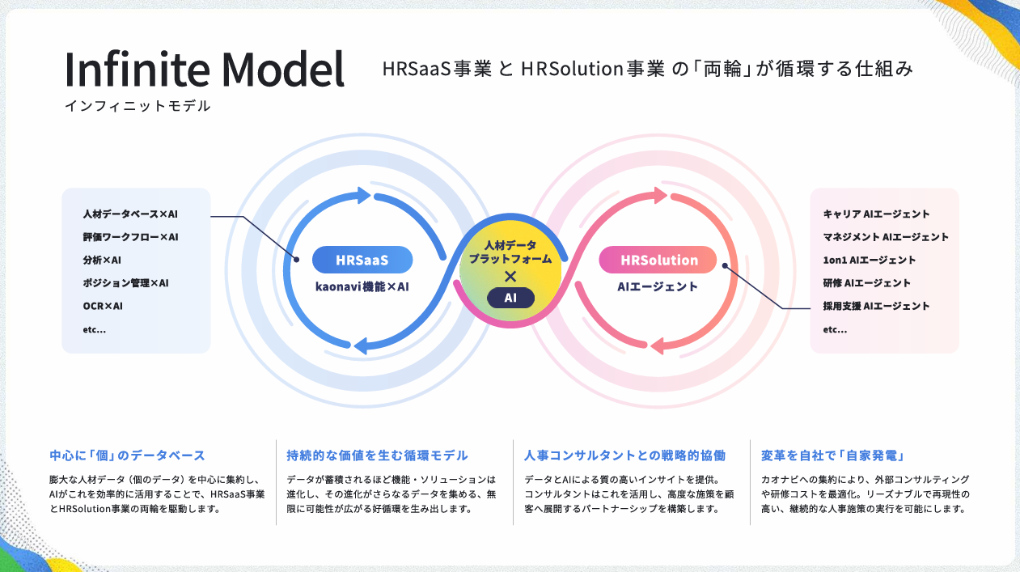

新ビジョン説明資料より(提供:株式会社カオナビ)

金子5年と言えば、カーライルによる変革も基本的に5年スパンだから、カオナビもここからの5年が、事業面でも組織面でも面白い勝負になるわけだね。

佐藤はい、5年後に再上場するところから逆算した、かなりアグレッシブな計画を、事業面でも組織面でも引いています。

金子国内のSaaSの統廃合も進んでいくようなタイミングだよね。

佐藤特にHR Techではそうなっていく可能性が高いと思います。生成AIを活用すれば、プロダクトとソリューションの垣根も低くなり、さらに激しい競争が生まれることになる。今のプロダクトの形や、売り方も、健全に疑い、新たなやり方を模索し続けないと、社会変化の荒波に埋もれてしまうでしょう。

企業・事業として勝ち続けるために、AIも重要ですが、それらを使いこなして新たな価値を生み出す“人”こそが必要です。タレントマネジメントを中心としたマルチプロダクトで、データを広く収集・分析しながら、AIの力を借りて「個」の力の発揮に貢献する。そんな挑戦ができるカオナビは、社会にさまざまな価値を生み出すことができ、大きく成長できる環境だと自信を持って言えます。

私もメンバーも皆、ここ最近の20%ほどの成長率には一切満足することなく、力強いプロダクトと組織を新たに作り、市場再編の動きがあるのならそれをリードするくらいにならなければ、と思っています。

新ビジョン説明資料より(提供:株式会社カオナビ)

市場環境が大きく変わり得る、というのを、SaaSに関わる多くの経営者・ビジネスパーソンが感じているのは確かだろう。この先5年間を見据えれば、その動きは間違いなく加速していく。その中で、我々はどこに身を置き、どのような挑戦をすべきなのか。

金子氏はこの点で、カオナビに太鼓判を押すかのように、佐藤氏の魅力について改めて言及した。

金子さっきも言ったけれど、寛之は愛嬌があってかわいがられやすいのと同時に、舐められにくさもあるから、このSaaS激変期には経営者としての強みが発揮されていきそうだと思っています(笑)。

佐藤ありがとうございます。でも私一人ではその強みを活かしきれないかもしれません。

各事業を引っ張ってくれる強いリーダーを社内にどんどん増やすことで、シンプレクスHDのように「業界で一目置かれる会社」になっていきたいですね。そのためにも、採用も育成も、特にシンプレクスHDに追いつき追い越せの精神で注力していきます。

金子非公開化で抜本的なチャレンジを多くやっていくわけだし、SaaS業界も激動の時代になっていくから、今のカオナビに入ったら本当に面白い経験ができそうだよね。

シンプレクスHDでも、MBO後の苦しい時期を一緒に頑張ってきたメンバーが、ここ数年間の急成長の立役者になった。これからカオナビで頑張るメンバーたちが、そういう存在として、経営や事業の重要なポジションを担うようになっていくんでしょうね。

佐藤はい、本当に間違いなく、今までで最もエキサイティングなタイミングになると思います。カーライルとタッグでの挑戦の現場も、なかなかない貴重な経験ができるところです。

新たなビジョンとして「タレントインテリジェンス™(Talent intelligence™)」を掲げることにしました。データとAIの力で、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーになる。

そしてそのためのスローガンとして、組織・採用面では「Game Changer」という言葉も掲げ始めました。社内でも、市場でも、Game Changeを起こすことを常に狙って動き、新たな価値を生み出す。アグレッシブにアクションをし続ける。そういうことを楽しめる人がすでに多くいますし、さらに増やしていきたい。

非公開化し、5年という時間制限があります。目先の1~2年が、未上場時代を含めても、カオナビ史上で最もカオスで面白いフェーズになっていくと思います。それは、メンバー一人ひとりの考え方次第で、大きなインパクトにつながるアクションを次々と起こせる稀有な環境だとも表現できます。SaaSやHRに携わるベンチャー企業やスタートアップは多くありますが、その中でも「今」というタイミングでいえば、特にチャレンジングな経験ができる環境だと、自信を持って言えます。私を含め経営陣も大きく変わっていかないといけない、蹴落とそうというくらいの想いで、新たに参画する人を待っています。

金子そうですね、寛之が「金子を超えるために独立する」と言っていたくらいだから、これからカオナビにも「佐藤寛之CEOを超えるんだ」という人が入ってくれると私も嬉しいね。そういう人たちにも負けずに、寛之はさらに頑張って、大きな成長を見せてくれると思う。楽しみですね。

これまでも順調に成長を遂げてきたSaaS企業の代表格でもあるカオナビ。大きなリスクをとり、これまでとは比較にならないほど壮大な企業になるべく、新たな挑戦を始めたわけだ。

日本のSaaS業界は、大きな変革期を迎えている──このことは自明なはず。その中でどの企業が存在感をさらに増していくのか?どの経営者がさらに大きな成長を生み出すのか?そんな議論は激化していくだろう。

その筆頭として、カオナビの名が当たり前に挙がるようになるかもしれない。カーライルとのタッグで、佐藤氏が経営者としてどこまで成長していくのか。その様子を近くで見ながら、一緒に成長するチャンスがあるとも言える。まさに今、注目してほしい存在だ。

こちらの記事は2025年11月18日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

国内DX人材のレベルが低い、構造的な理由──MBOから再上場を果たしたシンプレクス金子が見出した「新卒人材育成」という高収益・高成長を維持する経営スタイルの全貌

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

上場SaaSには、「仕組み」を新たにつくるチャンスが溢れている──起業家を目指す道として最適な理由を、カオナビ佐藤が語り尽くす

- 株式会社カオナビ 代表取締役社長 CEO

「この指標しか見ない」はThe Modelでも分業でもない!CxOがぶっちゃける急成長SaaSの舞台裏

- 株式会社カオナビ 代表取締役社長 CEO

「20代社員にはやりたいことなど聞かない」人材輩出企業シンプレクスの金子氏が説く、30代から2,000万円以上稼ぐビジネスパーソンを育てる秘訣

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

「ジョブズすごい」と思っているならビジョナリーを目指すな──シンプレクス金子が説く、「強い企業」を創る7つの条件

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

「起業家ではなく、事業家たれ」FinTech界のカリスマ経営者が明かす、業界No.1で成長し続ける組織の作り方とは

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

社長ではなく、カルチャーにカリスマ性を持たせろ。人材輩出企業の創業者が語る、「強い組織」の作り方

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

「大手と提携して浮かれるな」メガベンチャーに学ぶ、日本発のFinTechイノベーションストーリー

- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)

- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)

スモールIPOで満足する若手起業家よ。「俺たちにアガリはない」

- 株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者