求む、ARR 100億円の仕組みを「破壊」する変革者──自らの成功も否定し、非連続成長を誓うカオナビCOO 最上氏の覚悟と手応え

Sponsored大手SaaS企業でトップセールスとなり、THE MODELの「仕組み」の中で成果を出す。それは若手ビジネスパーソンにとって、一つの輝かしい成功の形である。だが、その「仕組み」に最適化され、それを回すことに長けた人材になるほど、ふとした瞬間にこんな問いが頭をよぎるのではないだろうか。

この“仕組み”がもし無くなったら、自分には一体何が残るのか──?

株式会社カオナビ。ARR100億円を達成し、過去最高益を記録するなど、順風満帆な成長を遂げている。だが、その変革を執行役員COOとして牽引する最上あす美氏は、この順調な成長の裏で、「このままでは、目指す社会変革は成し遂げられない」という強烈な“焦り”を抱えていた。

最上氏は振り返る。「私たちは“茹でガエル”だった」と。

では、まさに今、どのように社内変革を進めているのか?その実態を、今回は「営業」という側面から解剖していく。前回の記事では、カオナビ代表佐藤氏が“師匠”と呼ぶシンプレクス・ホールディングス代表・金子氏との対談で、非公開化に対する経営者の向き合い方や、決断の裏側について、詳しく議論してもらった。シンプレクスHDは2014年の非公開化以降、ビジネスモデルと組織を大胆に変革させ、11年連続で増収を続けているところだ。その実績から学びつつ、「追いつき、追い越せ」という精神で社内変革に取り組むカオナビの現在地と変革への道を、今回はCOO最上氏の言葉からひも解く。

ベンチャー企業やスタートアップで、すべてが順風満帆などということはあり得ない。何かモヤモヤを感じているのなら、カオナビの生々しい事例から刺激や共感を多く得られるはず。最上氏が、過去の成長を支えた「仕組み」すらも「破壊する」と宣言するその意図とは?そして、カオナビのセールス組織でこそ得られる「圧倒的な成長機会」とは?

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

ARR100億円超えの裏にあった「焦り」。なぜカオナビは今、“破壊”フェーズなのか

2025年、ARR100億円を達成しながら、上場廃止(株式の非公開化)という大きな決断をしたカオナビ。タレントマネジメント市場のパイオニアとして順調に成長してきたように見ていた者も少なくなかった中、同社の経営陣・マネジメントレイヤーの間では大きな危機感が渦巻いていた。

リード文で触れたように、執行役員COOの最上あす美氏は、順調にも見える成長の裏に、強烈な「焦り」を抱えていたという。

最上今と昔で、味わう苦労は全く異なるものです。今のほうが複雑性が高い構造にあります。

当時は、タレントマネジメントという言葉自体が新しく、市場もまだ存在しなかった。創業者の柳橋(現 顧問)や佐藤(現 代表取締役社長CEO)が、その先見の明でユニークなプロダクトをつくり込み、市場を切り開いてきた。そして、一定の勝ち筋が見えたタイミングで、一気に人を増やしてグロースを続けました。

特に2010年代は、競合もほぼ存在しませんでした。だから、カオナビの理念と機能をしっかり語れれば、「おお、こんなことを解決できるシステムがあるんですね!」と言っていただけて、それなりに売れていく時代だったわけです。

タレントマネジメント市場のパイオニアとして2012年に事業を開始し、先行者利益を享受してきたカオナビ。2019年のIPO後も「働き方改革」や「人的資本経営」といったビジネストレンドの波に乗り、積極的なマーケティング投資でブランド認知を獲得。「機能を詳しく伝えれば、売れる」という営業現場の成功体験は、提案の型化といった「仕組み」につながり、成長が続いていった。

だが、ブルーオーシャンと思われたこの市場が、ある時、一気にレッドオーシャンへと変わった。

最上競合となるプロダクトがいくつか生まれ、機能面では差を感じにくくなる状態になると、営業現場は苦しみ始めました。

その原因は明確です。競合が増え、かつ、お客様の課題が多様化しているにもかかわらず、いわゆる機能営業、つまり「誰がやってもほぼ同じような、機能で訴求する売り方」という型の営業スタイルのままになってしまっていたためです。

この問題は根深かった。市場の変化に対し、現場の一人ひとりだけでなく、組織全体で対応が遅れていった──と、今、同社では厳しく振り返っている。最上氏は「危機感がなかった」とも語る。

最上まさに「茹でガエル」だったのだと思います。ただ、私を含め、現場もマネジメントレイヤーも、そう感じてはいつつ、危機感を打破し、変革にまで至れていなかった。

現CEOの佐藤は、当時はCo-CEOとして「組織が茹でガエルになってるぞ」とよく口に出して言っていたのですが……なかなか大きく変わることができなかった。

私たちは皆、「私たちこそがこの市場のトップランナーであり、ナンバーワンなんだ!」という強い自負を持っていました。ですが、それが強すぎたせいで、競合が出てきても「うちの方がプロダクトは良い」「リーディングカンパニーとして評価されている」といった感覚を否定できず、自分たちの立ち位置を客観的に見られなくなっていたのです。経営陣も、現場も、ですね。

いわば、確証バイアスや現状維持バイアスの影響を大きく受けてしまっていたのかもしれない。

特に“現状維持”という観点で言えば、他人事とは思えない読者も多いかもしれない。すでにある程度の「仕組み」が整っており、まだしばらくの間、成長は続くはず。

だがその延長線上で、カオナビがパーパス(社会的存在意義)として掲げる「“はたらく”にテクノロジーを実装し 個の力から社会の仕様を変える」という壮大な理想にたどり着けるのだろうか?改めてこの問いを捉え、向き合った結果、「このままでは、永遠にたどり着けないのではないか」という、目をそむけたくなるような現実に気づかされたのだ。

だからこそ、カオナビは「非公開化」という“劇薬”を選んだ。

最上「株式を非公開化し、積極的な投資ができる体制になったから、もう安心」なんてことはありませんよね、むしろここからどれだけ変われるかが勝負です。

私からも、社内では「いつ沈没するかわからない船だ」と、強い言葉で発破をかけています。今までのやり方をそのまま維持すれば、この船はきっと沈む。当然自分たちのパーパスの実現はできない。かと言って、じっくり考えて議論している余裕はない。とにかく、指示を待つのではなく、「今すぐに何ができるか」を自分で考えながら行動していかなければならない。

言葉はやや過激だったかなと、少し反省もしているのですが……私の中の危機感は、それだけ大きい。

しかし先程の言葉の裏には「ポテンシャルはあるはずなのに」という前提もあります。私から見ると、今のカオナビは、本当の実力や価値発揮に向けて全社一丸となってアクションし切れておらず、もったいない状態です。今改めて、過去の成功をすべて「破壊する」覚悟を決めなければ、カオナビが掲げてきたパーパスにおける「個の力から社会の仕様を変える」という未来など、到底叶えられないと思うんです。

「視座」が私を変えた。COO最上あす美の「覚悟」

危機感や課題について、さらに詳細に聞いていこう。たとえば、最上氏が牽引する営業組織について。

営業現場でベストな取り組みを続けるためには、プロダクト開発チームとの緻密な連携も不可欠だ。SaaS企業ではよく言われることである。この点において、大きな伸びしろが存在していた。

最上2022年ごろまでは、営業と開発の間で、「メンバー同士のコンフリクトを恐れ、意見の表明を避けてしまう」という瞬間が、よくありました。

顧客と日々接する営業は、競合の脅威を一番感じているはず。そこから「これをしないと、この船は沈むぞ」と開発チームに強く意見をぶつけていれば、もっと早く手が打てたかもしれない。しかし、現実がそううまく進むことはなかったのだという。

最上エンジニアもプロダクトマネージャー(PdM)も皆「今の延長の開発で忙しい」「今のプロダクトには自信がある」と言っている。それなら、提案の見せ方を工夫する営業現場の運用で、なんとか前に進めていける……。そんな具合でした。

社内にはびこる遠慮の意識が、組織全体の変革を遅らせていきました。

売上高やARRの順調な成長の裏にあった、組織内部に蔓延する「茹でガエル」状態。このギャップこそ、最上氏が感じていた「焦り」の正体だ。

その後2023年にバリューを改訂、「コンフリクトを恐れない」という要素も言語化される。当時のオウンドメディアの記事でも「営業メンバー同士の雰囲気は良好ですが、競争に打ち勝つためにはもっと一人ひとりが当事者意識を持つべきだと感じました」などと語られている通り、現場レベルでも課題感は共有された。

現在のバリュー(出典:会社紹介資料)

とはいえ、それだけですべてがすぐにうまく変わるという単純な話ではない。一部では「競合との機能差を埋めるような開発と、機能面を売りにするような営業」も残ってしまっていた。

最上競合を意識した開発も必要ではありますし、営業において機能の訴求も含める必要性はもちろんあります。ですが、これだけレッドオーシャン化し、競合がプロダクトも営業も力をつけていくと、やはり「機能面の訴求」だけではなかなかうまく売れません。

カオナビが競合優位性を発揮してきたのは、プロダクトの裏に流れる思想面です。「HR業務の効率化」を実現したいのではありません。パーパス「“はたらく”にテクノロジーを実装し 個の力から社会の仕様を変える」で明確に掲げているように、「個の力」を支援することが、私たちの目指すことであり、顧客企業の皆様から支持をいただいている理由なんです。

このパーパスや、新ビジョン「Talent intelligence™」を念頭に、相手企業の変革を一緒につくっていく──そんな未来を一緒につくろうとする提案やプロダクトで、これからは成長していけるようにならなければ。

実際に、このスタンスを持っていたセールスメンバーのほうが、受注という成果を多く残していました。

だからこそ今、改めて、真に強い「営業力」「開発力」が必要だと捉えなおしているんです。少し出遅れてしまった感覚なので、急いでテコ入れしていこうとしているわけです。

まさに今、営業組織の変革をあの手この手で成し遂げようと奮闘する最上氏。具体的な取り組みにもこれからフォーカスしていくのだが……その前に、取り組む中で抱える葛藤についても敢えて触れておきたい。

最上正直に言って、難しさを常に感じながら、なんとかやってきているというところで……(苦笑)。

実は私は、カオナビに入社してから、フィールドセールス(FS)を一度も経験していません。スタートはインサイドセールス(IS)の立ち上げで、その後、カスタマーサクセス(CS)を立ち上げました。

いわば、「何か新しいものをつくる」あるいは「何か問題があるところを解決しに行く」というミッションの連続でした。

2024年にCOOとなってから、このスタンスは継続しつつも、営業現場に対してどのようにコミュニケーションを取るべきか、悩みましたね。

一般的にフィールドセールスは、受注の件数や額で優劣を感じてしまいがちな現場だ。そもそも提案や受注の経験を持たない者が上長のように振る舞うことになってしまうと、現場から強烈なアレルギー反応が生じることも、想像しやすいだろう。

最上カオナビはとにかくフラットな組織カルチャーが広がっていて、営業でも「数字を残している人だけが偉い、すごい」というわけではありませんでした。

ですがそれでも、私自身はどうしても「(最上のように)受注を生んでいない人の話なんて、聞いている暇はない」などと思われてしまうのではないかと、心配で心配で……。

ですが、逆に私の立場からゼロベースで「今のこれって本当に正しいの?」という問いを多く投げかけることが重要なはず。そうしなければ、組織変革を成し遂げることなどできない。そう強く意識して、取り組んできました。

フィールドセールスの経験がない。それは弱みであると同時に、最大の強みにもなった。過去の成功体験という「型」に縛られないからこそ、組織をゼロベースで捉え直すことができる。

そしてここでも、先ほど触れたバリューの「コンフリクトを恐れない」が活きる。最上氏が本気で考え、意見をぶつけ合うことで、現場も変わっていったのだ。

最上私の特性を常に尊重してくれたカオナビだからこそ、さまざまなポジションを経験することができました。そのおかげで今、会社全体の問題に対して「こうした方がいいと思う」という自分なりの意見がどんどん出てくるようになっています。その一つひとつについて、各現場とひざ詰めで建設的に議論していく中で、新たな取り組みも多く始められます。

非公開化後のカーライルの存在も大きいですね。我々がなんとなく覚えるような違和感を、過去の経験に基づいてはっきりと言語化してくれる。そうなると、「ですよね? じゃあ、これ急いでやらなきゃいけないですね!」と覚悟も決まるんです。

非公開化という大きなきっかけも活用した危機意識の共有と、新ビジョンやバリューの体現が今、かみ合ってきている感覚です。これまでの成功体験や仕組みを、健全に「破壊する」という取り組みが実際に増えています。

過去の成功やセオリーにしがみつかず「破壊」し、これからの時代や顧客にフィットした事業や組織、プロダクトのあり方を新たに「創造」できている感覚です。

「仕組み」を捨て「属人化」を許容する。カオナビ変革の本気度

では、最上氏の本気度を象徴する三つの大胆な変革を見ていきたい。

- 新しい血も含めた「人」の変革

- 組織体制の「破壊」と「創造」

- 強みだった思想すら、徹底して見直す

一つ目のアクションは、「人」の変革だ。最上氏は、あえて「新しい血を入れる」という強い言葉も用いて、組織づくりの方針の抜本的な転換を語る。

最上これまでの営業組織は、良くも悪くも「THE MODEL」型の採用・育成がメインでした。インサイドセールスが案件のアポイントを取り、フィールドセールスがとにかく受注できるよう頑張る。それぞれのファンクションに強みを持った人たちを採用・育成するような組織づくりをしていました。

そういうメンバーには、今、厳しいアンラーニングを課しているとも言える状態です。仕組みの中で型通りの仕事をするのか、それとも仕組みを疑って型破りな仕事をしていくのか。口で言うのは簡単ですが、日々のマインドから転換するのは簡単なことではありません。組織だけでなく、自分自身も見つめなおしながら、みんなで変わろうとしているところです。

各ファンクションでのKPIや、活動過程でのがんばりを評価しないわけではないのですが……直近はそれ以上に「トップライン向上への貢献」を、しっかり実力主義で見ていくことをはっきりさせています。

単に業務効率化SaaSを売るわけでないという点にフォーカスし、ソリューション営業としての力を強化するため、考えを大きく切り替えたのだ。

最上最近の採用では、THE MODELの経験やSaaS業界の経験、HR関連業界の経験すら問いません。

ソリューション営業として、自分で考えて営業し、成果を上げてきたこと──。これを重視しているんです。

ともすると、機能面ばかりを訴求するような“モノ売り”的にもなってしまうSaaS営業。カオナビでは、バリューの一つ「仕組み化にこだわる」が強すぎるあまり、“モノ売り”としての部分最適に陥る場面もあったのだというのだ。

そこで今、敢えてまったく異なる知見や経験を持つメンバーを増やしている。過去の成功体験や仕組みが何もない場所で、もがき、考え、成果を生み出してきたような「個」の力を持った人材。それこそが、カオナビの「Game Change(ゲームチェンジ)」に必要なのだという。

二つ目のアクションは、「組織」そのものの破壊と再生だ。

カオナビでは2025年の春、それまでの機能別に分けていた営業組織(具体的には「アカウント本部」と「カスタマーエンゲージメント本部」)を解体し、顧客の従業員規模に沿った2つの本部(「コマーシャルビジネス本部」、「エンタープライズビジネス本部」)に再編した。職種・役割で言えばフィールドセールスとカスタマーサクセスが同一本部に在籍し、顧客に向き合う体制を整えたのだ。

だが、経営陣はそれを、なんとわずか半年で改めて「(新たな創造のために)破壊する」という決断を下した。

最上半年間、新たな組織構造でやってみた結果、見えてきた課題がありました。コマーシャルビジネス本部のカバー範囲が広すぎたんです。

数名しかいない企業から、連結1万名未満の企業まで、あまりにも広い範囲をカバーしていた。もっと細かく分けないとニーズに対応できない、FSもCSもやるべきことが全然違う。そんな実態が、すぐに明確になりました。

そこで、まだ半年しか経っていませんでしたが、2025年10月、コマーシャルビジネス本部をさらに三分割。フロント部門を合計4つの本部に分けることにしました。具体的には、SMB(Small and Medium Business)、MM(Mid-Market)、GB(General Business)、EP(Enterprise)へと再編しました。

この組織変更の狙いは、単なる細分化ではない。カオナビの強みであった「仕組み化」の弊害を破壊しようとしたものであった。

最上全社戦略としての狙いを持った、意図的な「破壊」なんです。

仕組み化の思想が強いと、どうしても「横一線、全部同じ仕組みでやろう」としてしまう。そうすると、一つひとつの施策実行を決めるのにも時間もかかるし、「SMBの中でも私の担当する企業はそうじゃないんだよな」「エンプラ向けに“仕組み”での営業って、そもそも違うのでは?」といった現場での歪みも生まれる。

そんな前提を壊し、各本部がそれぞれのセグメントで成果を最大化する方法を独自に考えられるようにしたかったんです。ターゲティングやナーチャリングも含めた各施策の優先度付けや、営業資料の改編、提案における仮説検証まで、細かく実施していけるようにしました。

さらに、この変更と同時に、SMB、MM、GBの各組織では、旧体制での「本部長─部長─マネージャー─メンバー」という四階層を廃止。「本部長─マネージャー─メンバー」の三階層へとフラット化した。これもまた、現場のスピード視座を上げるための意図的な「破壊」である。これは、各セグメントの特性に合わせた戦略的な破壊であり、EP組織でも、役職の兼務などによる意思決定経路の短縮が進められている。

これらにより、セグメントごとにP/L(損益計算書)が可視化され、それぞれにオーナーシップを持ってトップライン(売上高やARR)を追える体制が明確化された。メンバー一人ひとりの動きも追いやすく、変化も捉えやすい。全社成長への貢献という目線を、メンバー一人ひとりが持ちやすくなっているのだ。

そして、三つ目のアクションは、「思想」の転換。それは、カオナビの強さの源泉であった「仕組み化」というカルチャーを活かしつつも、新たな強みの創造のために敢えて一旦「属人化」も進めることだった。

最上ここまで何度も言っているように、「仕組み化」はものすごく強いカルチャーでした。仕組みを回すこと、実行し続けることには長けているのが、カオナビのこれまでの大きな強みです。

ですがそのカルチャーゆえに、「今ある仕組みを疑って、時には壊し、再構築する」ことが、すごく弱い組織だったと思っています。

今はもう、過去の仕組みでは成果を最大化できないフェーズに入りました。だからこそ、私は「一回仕組みを忘れていい。むしろ、敢えて属人的な取り組みを試していこう」と伝え、多くの取り組みを実行するようにしています。その中で本当に良かったものを、また新しい仕組みにすればいい。「仕組み化」という強みに、より強いレバレッジがかかる状態を目指しているんです。

今までの成功体験のコピーをつくるな。全部捨ててもいいから、「新しい成功」をゼロからつくってくれ──。この強烈なメッセージこそが、カオナビの変革の本気度を何よりも雄弁に物語っている。

SaaSは、“売るな”。新ビジョン「Talent intelligence™」が求める営業力

過去の成功体験という「仕組み」の破壊。その変革の先にカオナビが見据えるものこそ、2025年10月に発表された新ビジョン「Talent intelligence™(タレントインテリジェンス™)」である。

新ビジョン説明資料より(提供:株式会社カオナビ)

これは、データとAIの力で「人的資本(Talent)」に「知性(intelligence)」をもたらし、個の力を最大化するという宣言だ。創業期からの「現場を活性化させる」という思想に基づき、「Talent=個」の可能性を拓くという意志が込められている。

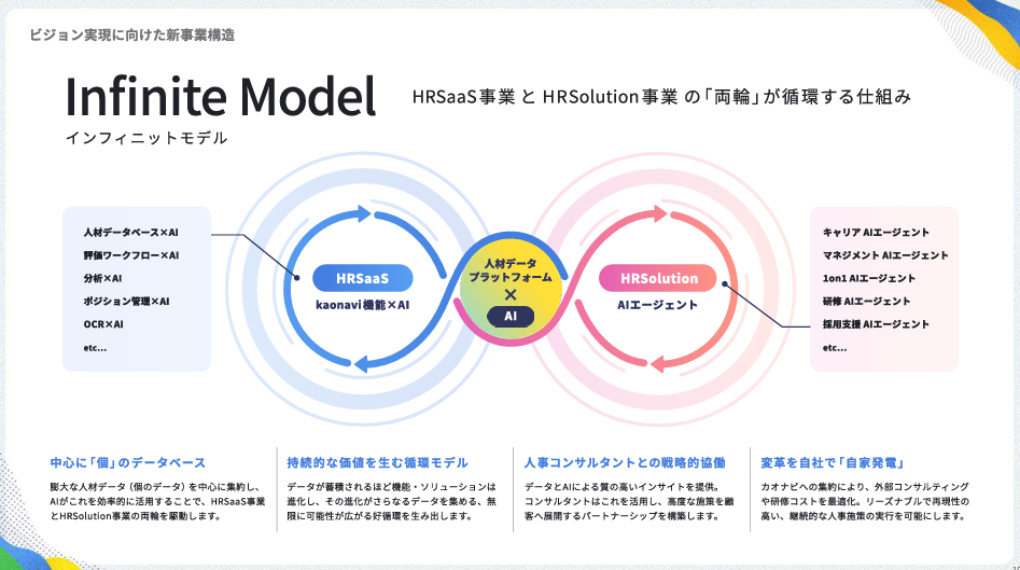

このビジョンを実現するための新事業構造が、「Infinite Model(インフィニットモデル)」だ。中核となる「人材データプラットフォーム×AI」を軸に、「HR SaaS」と「HR Solution」の両輪が無限に循環する。データが蓄積されるほど両輪が進化し、それによってさらに高精度なデータが集まる。

新ビジョン説明資料より(提供:株式会社カオナビ)

このモデルが目指すのは、顧客(現場)がリアルタイムで高精度な改善・改革を実行できる「自家発電」の状態だ。

だからこそ、カオナビのセールスは、もはや単なる「SaaSを売る」仕事ではない。

最上氏は、その本質を「価値を売る」ことだと表現する。モノ売り・コト売りの先にある「イミ(意味)売り」という概念に近いとも表現できそうだ。つまりそれは、顧客の「未来」を一緒につくることに他ならない。

その思想は、SaaS企業のCOOとして、ある種“禁句”とも思える言葉に集約されている。

最上以前、カスタマーサクセス部門を立ち上げた時にも言っていたのですが、今こそ「正直、導入や継続の起点がプロダクトではないケースをもっと増やそうとしてもいいかもしれない」とも感じています。

カオナビのメンバーやカオナビを導入している他企業との関わりを通し、未来を考えることだけでも、お客様自身に大きなメリットがあるはず。そんな営業ができるのが、「営業力」なんじゃないかと思うんです。

そう感じてもらう中で、結果としてプロダクトを導入いただき、悩みながらも長く活用いただき、理想の未来に向かっていく。この状態をつくることが大事なんです。

SaaSは、導入して終わりではない。特にタレントマネジメントは、導入を決め、初期設定しただけで何かが効率化されたり、新たな施策が進んだりするものではない。下図のようにさまざまな機能を持つわけだが、導入後の活用度合いによってその価値は大きく変わる。

だからこそ、カオナビのフィールドセールスとカスタマーサクセスは、導入企業が描く理想の未来を解像度高く理解し、時にはその実現手法を提案し相談しながら、課題解決に向けたサイクル(仕組み)を一緒につくっていく必要がある。最上氏の言う「ソリューション営業」とは、この観点を表してもいるのだ。

現在のバリュー(出典:会社紹介資料)

「未来を一緒につくる」。その助けになるプロダクトがあり、経営層にも現場にも伴走する手厚いサクセス体制があり、ノウハウが詰まったコミュニティがある。カオナビが売っているのは、その総体としての「体験」と「未来」のソリューションなのだ。

これが、カオナビのセールスが向き合う、最高難度の挑戦の核心である。

最上タレントマネジメントの実践現場には、何の正解もありません。このSaaSを13年間、開発・提供してきて、本当にそう感じます。同じ規模、同じ業種の会社でも、抱える課題が全く違うんです。

一部はプロダクト化できますが、全体を一つの型にはとてもできません。いくつかのモデルを組み合わせたソリューション的な発想がなければ、顧客への価値提供すらままならないとも言えるんです。

逆に言えば、これをセールスとして自分で考えて売り、価値が生まれるまで伴走していけるようになれば……もう、何でも売れるようになるんじゃないかと思います。

カオナビが2025年から掲げる「Talent intelligence™」は、いわばタレントマネジメントの上位互換とも表現できるだろう。いち早く開発を進めてきたタレントマネジメントSaaS『カオナビ』だからこそ可視化できるさまざまなデータを用いて、AIと共に新たな価値を生む。そうして、これまでにないほどの「個性の発揮」が導入各社で進み、企業変革や事業成長といった果実も実っていくのだ。

その実現のためにも、今、営業力が不可欠となっているのである。

「次のCOO」は誰だ? 企業の変革期こそが、経営人材への最短距離だ

前回の記事でCEO佐藤氏も強調した「これから5年間の非公開化」。この間に、既存の旧弊はすべて「破壊する」。そのスリリングな現場の代表格が、最上氏の管掌する営業現場になる。そしてここで、トップライン(売上高やARR)の最大化に向け、未来へと「大きくベットする」ための「Game Changer(ゲームチェンジャー)」を、強く求めている。

では、最上氏が求める「ゲームチェンジャー」とは、具体的にどのような人物なのか。

最上まず先ほどもお伝えしたように、ソリューション営業として、自分で考えて営業し、成果を上げてきた経験を持つ人を、多く仲間に増やしたいんです。その経験を活かして、もっと多くの挑戦ができる場になっています。

面接ではいつも「何もない状態で、自分でどう考えて成果を出してきたか」というエピソードを聞いています。ですがそもそも、自分が仕組みの中にいるのか外にいるのか、実は意外と気づきにくいものです。もしあなたが、先輩から教えてもらった機会が少ないと感じていたり、ポジションや役割をどんどん変えたりしてきたのであれば、「仕組みの外で活動してきた」と言える可能性は高いかもしれません。

そしてその中で、自分自身で考えて工夫してきた経験があれば、その話に深みがあって、聞いているだけでワクワクしますね。

仕組みはあるけれど、それらをすべて疑い、常にベストなアクションを追い求める。そうすることで、前例のない目新しい成功を手に入れる。初めは属人的でもいい、そんな動きを自然と取ってくれる人が、今のカオナビにはフィットするはず。何にも縛られる必要がありませんから、楽しめる人にとってはこれ以上ない環境なんじゃないでしょうか。

「仕組み」の中で成果を出すことに慣れた人材からすれば、カオスな環境はリスクに見えるかもしれない。だが、その逆の志向性を持つならば。これほど面白い環境はそうそうないだろう。

最上アーリーフェーズのスタートアップのように「そもそも仕組みがない」という環境も面白いかもしれませんが、そうした環境とは比べ物にならない面白さは確実にあります。

私たちにはすでに、4,000社を超えるお客様がいます。この顧客基盤を生かすも殺すも、これから入ってくる皆さん一人ひとりの考え方次第なんです。

顧客基盤というのは、「活かそう」というのは簡単ですが、実際に本当に活かしていくのは簡単な話ではありません。カオナビでは顧客企業のニーズが1社1社ぜんぜん違うので、参考になりそうでならないというケースがよくあります。それでも、「参考にならない」と言って切り捨てるのか、それとも「一見、難しそうだけど、○○なアクションもしてみよう」と前向きに新たな施策を試し続けるのか。その考え方の差が、いずれ大きな差になるんです。

また、今のカオナビは、顧客基盤というアセットをなんとか活かして、一つでも多くの実績につなげる動きをしていかなければならない。そこに、余裕などないんです。あるわけがない。アセットすべてをフル活用し、新たな成長をつくる。「我こそが、カオナビにグロースをもたらせる新メンバーだ!」くらいの自信を携えて入ってくるくらいがちょうど良いと思います。そんな覚悟を共有できるメンバーを増やしていきたいんです。

そして、この変革期に覚悟を持って飛び込む人材には、相応の未来が用意されている。

最上COOという役職を奪いに来るくらいでお願いしたいです。そのチャンスはもちろんあります。私以上の成果をどんどん出して、早く私を引退させてください(笑)。

これはリップサービスではない。カオナビの経営陣は、本気で「次の経営人材」を渇望している。

最上国内のSaaS業界は今後、統廃合が進む局面もあるでしょう。それが本格化する前から、M&Aをはじめ、具体的な動きをカオナビも取っていく可能性があるはず。同時に、新規事業の立ち上げも進めていきますから、営業に限らず、マネジメントのポスト(役職)はどんどん増える。経営や事業を担うメンバーを早く増やさなければなりません。

別の言い方をすれば、今のメンバーにも、新メンバーにも、等しく大きなチャレンジの機会が広がっています。みなさんの一つひとつのがんばりが、カオナビの未来に向けたGame Changeへの大きな貢献になり得るんです。

だからこそ、カオナビは今、経営人材への「最短距離」を求める者にとって、最もエキサイティングな場所の一つとなっている。仕組みを壊しながら新たな施策を試すべきという事業フェーズであることに加え、佐藤氏・最上氏を筆頭に、変化に向けた経営陣の覚悟や危機意識にも、並々ならぬものがあるためだ。

最上もともとは内部昇格が多かったのですが、もうこれからは違います。社内での登用・抜擢を減らしたいわけではありませんが、フラットに外部からの招聘や抜擢もあってしかるべきです。

それはもう、完全に実力主義で競争してほしい。そうでなければ、パーパスの実現どころか、5年後の再上場だって難しい組織になってしまうかもしれません。それくらいの危機感を持って向き合っています。

最上氏が目指すのは、「全員が一個上の視点を持ち、パーパス実現のために動ける組織」だ。「破壊」と「属人化」は、あくまで高次元な「仕組み」を再構築するためのプロセスに過ぎない。

ARR100億円企業の変革期という、二度とないカオスな舞台で「新たな非連続成長」をつくる側に回り、自ら「次のCOO」の席を獲りにいくチャンスがある。

その選択は、今、この記事を読んでいるあなた自身に委ねられている。

こちらの記事は2025年11月28日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

写真

藤田 慎一郎

おすすめの関連記事

“スキル”ではなく、“結果”で無限の価値評価を得るためのキャリア論──ダンボールワンCOO・木下治紀が語る「経営者になるため、ラクスルからダンボールワンへ飛び出した」理由

- ラクスル株式会社 執行役員 / ラクスル事業本部 Marketing&Business Supply統括部 統括部長

ラクスル福島、SmartHR倉橋に続け!元“戦コン”COOが導く、次なる急成長スタートアップ5選──2022夏まとめ

年率500%成長を“仕組み化”で実現──X Mileの経営から読み解く、令和におけるCEOとCOOの在り方とは

- X Mile株式会社 代表取締役CEO

産業変革では、「非効率なフロー」よりもまず「現場の負け癖」に目を向けよ──東京のIT企業から青森での事業開発に飛び込んだニチノウCOO河合が語る“人間成長論”

- 株式会社日本農業 取締役COO

イノベーションは因数分解できる?──オープンイノベーションをプラットフォームで実現するeiiconの「Innovation as a Service」構想。果たしてそのポテンシャルは本物か

- 株式会社eiicon 取締役副社長 Cofound

MBBマフィアの次なる住処──コンサル大手の経験を引っ提げスタートアップCxOへ。FastGrow厳選、MBB出身のCxO特集

エンプラ開拓は「仕組み化+個の努力」──2年で大手数十社の導入を得るCloudbaseレベニューチームに学ぶ、スタートアップのエンプラ攻略術

- Cloudbase株式会社 COO

「変化を厭わないカルチャー」が、セールスイネーブルメント価値を最大化する──“なんでもやる”が画餅にならない理由を、ネクストビート野田氏・橘氏に聞く

- 株式会社ネクストビート 執行役員COO