「オープンイノベーションなんて時間の無駄」は本当か?──成果を出すスタートアップと消耗するスタートアップの分岐点

起業家たるもの、事業を伸ばすために、あらゆる選択肢を模索し続けるべきだ。経営者・投資家に会いに行く、営業活動をする、資金調達する、顧客インタビューをする、採用に注力するetc.

どんなことでも事業成長のためならば、絶えず挑戦の扉を開き続けるべきなのだ。にもかかわらず、多くの起業家が“無意識に避けてしまいがちな手段”がある。それは、“オープンイノベーション”だ。

オープンイノベーションと聞くと、「成果が出るイメージがない」「手段が目的化しているように感じる」など、疑念が浮かんだ人は多いかもしれない。たしかに、以前は大企業とスタートアップがマッチングするだけで終わったり、双方の足並みがそろわず頓挫したりする例は多々、見受けられた。

「でも、オープンイノベーションって大企業がスタートアップのノウハウを収集しているだけじゃないの?」と思う読者もいるだろう。確かにそういった懸念を抱かせるケースも見られたが、ここ数年は風向きが変わってきている。成功確率を高める“型”が広がり、新規事業として収益性が確立された事例が増えているのだ。

たとえば、マーケティング支援スタートアップのFlooow(フロー)は、創業わずか1ヶ月でリコーのアクセラレータープログラム「TRIBUS」に参加し、互いのアセットを活かした新サービスの開発機会を得た。この事例は、後述する3つある型の1つ、“事業開発型”のオープンイノベーションとして生まれた協業であり、今なお同様の事例が生まれ続けている。

その成功を生むハブとなりつつあるのが、約80社以上のオープンイノベーション支援実績のあるUNIDGE(ユニッジ)だ。当記事では、同社の監修の元、オープンイノベーションの具体的な成功事例と、特に“事業開発型”オープンイノベーションを軸とした実践手法を紹介する。

- TEXT BY HARUKA YAMANE

大企業×スタートアップ協業は明確な制度設計の有無が成否を分ける

大企業とスタートアップがタッグを組んでも、「なかなか話が進まない」「何も始まらない」と感じる場面があり、協業のペースが合わないという声が上がることも多い。たしかに、大企業には独自のプロセスやステークホルダーが多いため、スタートアップ側が進行スピードや意思決定のポイントで戸惑う場面が見受けられる。

「そもそも、大企業との協業はスタートアップの事業成長において有益なのか?」と考えるスタートアップ経営者も少なくないだろう。限られたリソースで勝負するスタートアップにとって、時間は何よりも貴重な資産だ。

しかし、最近はオープンイノベーションに対する大企業の理解が進み、スタートアップとの協業を用いた新規事業開発の体制づくり・実行の仕組み化へのニーズも高まっている。UNIDGEが主催するセミナーでは、400名以上のビジネスパーソンを集めることもあるという。

UNIDGEの協業支援では、まず大企業が協業での新規事業開発を目指す際に必要となる仕組みや組織風土づくりから着手する。協業の目的、保有するアセットや企業文化など、それぞれの企業に合わせた、ステージゲートと呼ばれる審査基準・期間を設計。リソース配分や予算、通過の意思決定者などを明文化した「制度の策定」を支援している。

また、多くの支援案件では「メンタリング」と呼ばれるUNIDGEとの壁打ちを通じて、顧客課題、ソリューション、プロトタイプ等の仮説検証の伴走支援も行っている。

では、実際のUNIDGEの支援事例を見てみよう。

異業種同士をつなぎ、商品開発に成功した「コーセー・森永製菓」による取り組みだ。

事例:コーセー×森永製菓(事例紹介コンテンツはこちら)

コーセーの課題

健康・美容への多様なニーズに対応する商品を開発したい

対策

コーセーが実施したオープンイノベーションプログラムをUNIDGEが支援。同プログラムによって選ばれたインナービューティブランド立ち上げにおいて、森永製菓らと協業・開発を進めた

結果

美容と健康をサポートする新商品の開発に成功。正式販売も開始

成功の背景には、冒頭でも解説した“制度の策定とメンタリングの支援を一気通貫で行う”マッチングで終わらないUNIDGEの存在がある。同事例ではオープンイノベーションプログラムの制度設計〜実施はもちろん、新規事業開発の検証活動を支援。具体的には、2024年9月にインナービューティブランド『Nu⁺Rhythm(ニューリズム)』が誕生。美容プロテインと銘打つ「ニューリズム イースト(※)プロテイン アソートセット」の発売も開始している。

※イーストとは酵母の意味

その他にもUNIDGEでは数多くの大企業とスタートアップの協業を支援しているが、このような大企業のオープンイノベーションプログラムに参加したスタートアップの声は如何に──?これより、UNIDGEが支援したプログラムに参画したスタートアップのリアルな声を紹介しよう。

UNIDGEが支援したスタートアップから寄せられた声

いかがだろう?

“大企業とスタートアップがタッグを組んでもうまくいかない”という空気感を生んだ背景には、それぞれの企業の特性や構造的な要因により、同じ目的を共有するチームになれていないところが大きい。UNIDGEのような仲介者であり、伴走者である存在がこれらの課題を紐解き、相互理解を深め、大企業とスタートアップの関係性を強固にする役割を担っているようだ。

オープンイノベーションの成功は“型選び”で決まる

確かに、事業を成長させる手段としてオープンイノベーションが盛り上がってきていることはわかる。だからといって、無策で飛び込むのはもちろん良くない。なぜなら、これまでオープンイノベーションが実らなかった多くの理由に“手段が目的化していた”ことが挙げられるからだ。

ここでは、オープンイノベーションという、ビジネスを成長させる一種のツールを正しく活用できるよう、まずは型を知るところから始めたい。

昨今、大企業がスタートアップ向けに行っているオープンイノベーションの取り組みとして、代表的な3つの例を挙げてみよう。

- 事業開発型

- 技術アクセラレーション型(CVC投資型)

- 企業導入実践型

1.事業開発型

事業開発型とは、協業先とそれぞれの知見・経験を共有し合いながら事業開発を行い、新しいサービスやソリューションを生み出すこと。現在、最も多くのオープンイノベーションの取り組みで取り入れられている手法だ。

業界を大きく変えるようなソリューションを生み出せるポテンシャルを持つのが、この事業開発型である。たとえば、スタートアップ側に不足しがちな「業界内での信用」や、大企業側に不足しがちな「抜本的なアップデートの発想」などを、互いに補い合うことで、これまでになかったような変化を生み出すことにつながる。

「でも、大企業と協業しても、結局自社のリソースだけが削られるのでは?」という懸念を持つスタートアップもいるかもしれない。ここで注意すべき点は、「具体的に何を補い合えるのか」だろう。スタートアップ側が、大企業側の課題や不足技術を正確に把握できないままでいれば、「具体的な検討が進まない」「事業として始まらない」という状態に陥りかねない。

スタートアップにとっての最大の武器は「スピードと柔軟性」だ。それを活かせる形で大企業側のリソースにアクセスできるかが成功の鍵となる。大企業側の意思決定プロセスや権限範囲を把握し、自社のペースとどう折り合いをつけるかを事前に検討することが重要だ。

2.技術アクセラレーション型(CVC投資型)

技術アクセラレーション型とは、創業間もないベンチャーやディープテック系のスタートアップなどに対して研究開発と事業開発(検証活動・実証実験など)を促進させ、技術の市場投入を後押しすること。

大企業やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)から資金支援を受けられるため、革新的な技術を新たに生み出すためのリソースまで確保できる点が大きなメリットだ。

「資金さえ出してもらえれば、あとは自分たちでなんとかできる」と考えるスタートアップも少なくないが、資金だけで事業がうまくいくわけでは決してない。スタートアップ側の胆力はもちろん大前提として必須だが、大企業側からの技術的な知見の共有まで引き出せなければ、良い座組にはなりえない。“出資だけして、あとはスタートアップにお任せ状態”になってしまう例が少なくない点には、気をつけるべきだ。

スタートアップとしては、資金調達のみを目的とせず、「技術・知見・ネットワーク・販路」など、資金以外に何を得られるかを明確にしておくことが重要だ。また、投資を受けた後のガバナンスや事業判断の自由度についても、事前に確認しておくべきだろう。

3.企業導入実践型

企業導入実践型とは、スタートアップが持つ今後拡大していきたいサービスやプロダクトを大企業に実践的に導入することで、業務改善・機能強化を図りながら関係性を深めること。

単なる購買ではなく“初期顧客となるようなサービスやプロダクトを大企業が導入し、サービスの対価の支払いに加えて、実証的な取り組みやフィードバックなどのPDCAを含めた活動である。意思決定における判断基準が明確であるケースが多く、スピードが速い点も特徴だ。

「でも、これって単なる顧客獲得と何が違うの?」と疑問に思うかもしれない。確かにスタートアップからするとサービス導入以上の展開(資本提携・新規事業開発など)が未知数になりやすい点は認識しておくべきだ。

スタートアップにとっては、初期の重要顧客を獲得できる機会であり、製品やサービスの信頼性向上にもつながる。ただし、単なる顧客としてのみ見られるリスクもあるため、導入後の発展性(他部門への展開や共同開発など)についても視野に入れておくことが望ましい。

以上、オープンイノベーションにおける代表的な「事業開発型」「技術アクセラレーション型」「企業導入実践型」という3つの型を紹介した。

それぞれに特徴や課題はありつつも、それらを“認識して問題をクリアにしながら進める”ことで、大企業とスタートアップの共創成功率は飛躍的に高められるだろう。

とくに、オープンイノベーションの“ゴールは何なのか”を大企業・スタートアップともに明確化し、すり合わせることが重要だ。この認識にズレがあると、早急な事業成長が求められるスタートアップにとっては耐えられない不利益が生じてしまうリスクがある。

大企業もスタートアップも、まずは代表的な3つの型を理解し、オープンイノベーションを手段として用いられるよう思考の整理を行うことが必要だ。

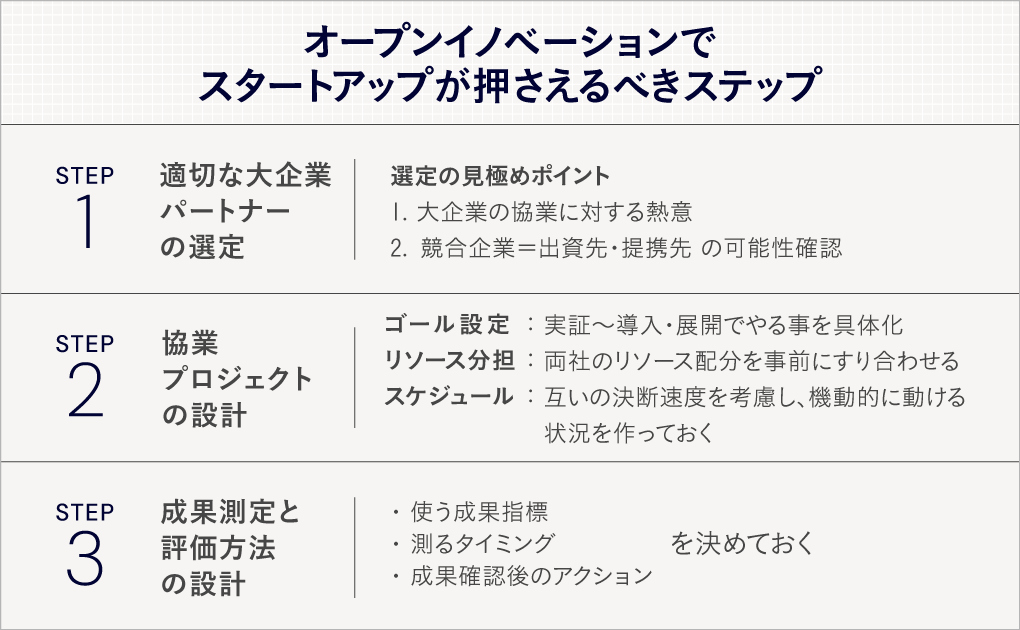

スタートアップが成果を出す3ステップは「選定」「ゴール設計」「評価」

「とはいえ、具体的に何をすればいいのかわからない」──。

そんな読者の声も承知の上で、ここからはいよいよ実践編へと移っていく。

スタートアップがオープンイノベーションにチャレンジする際、必ず押さえるべき3つのステップを見ていこう。

- 適切な大企業パートナーを選定する

- プロジェクトの目的をすり合わせる

- 成果測定と評価方法をすり合わせる

STEP1:適切な大企業パートナーを選定する

適切な大企業パートナーを見極めるポイントは、以下の2点だ。

1.大企業の本気を感じるか

“大企業の本気度”は、たとえば以下のような「明確か」「具体的か」という要素から見極めるのが良い。

- ゴールイメージや目的が明確かどうか

- プロジェクトの主体は大企業側か?スタートアップ側か?

- 課題の深堀りができているかどうか

- 求める技術が具体的かどうか

- 評価基準や投資/撤退基準が明確かどうか

- インセンティブ設計がされているかどうか、など

「と言っても、これらを全部、どうやって見極めるの?」と思うかもしれない。確かに、スタートアップがこれらを完璧に把握し、判断するというのは簡単ではない。そんな時こそ、UNIDGEのような、オープンイノベーションのプロの力を借りるのが良いだろう。

2.競合企業の可能性を考え出資先や提携先などへ確認する

また、「せっかく協業しても、後から別の大企業パートナーとの関係で問題が起きるかも…」という不安を抱くスタートアップも少なくない。CVCなどの出資先や提携先によっては、オープンイノベーションプログラムに参加しようとした企業が競合企業だったなどの理由から、後になってリスクが表出する可能性もある。投資家や既存大口顧客などとの間では、事前に協業についての確認をしておくことが、後々のトラブルを防ぐために不可欠だ。

STEP2:プロジェクトの目的をすり合わせる

具体的な検討が始まったら、ゴール設定・リソース分担・スケジュールを明確に設計していこう。

ゴール設定では、スタートアップ側は“事業成長や持続的な成果につながるゴールを設定できるかどうか”がカギとなる。実証実験で終わることなく本格導入や実用展開に進むためにはどのような成果が必要になるのか、実証後はどのような意思決定プロセスのもと市場展開を進めるのかなど、実際に取るアクションがイメージできるくらいまで確認することが必要だ。

「大企業側も協業に前向きだし、きっとうまくいくだろう」と考えがちだが、ここで「きっと大丈夫だろう」とあくらをかくことなく、スタートアップ側から率先してゴールを明確化させようと動くことも重要だ。自社にとって絶対に譲れない条件は何か、事前に言語化しておくことも忘れてはいけない。

リソース分担では、“得られる対価に対する労力やリソースを確認・確保すること”が重要になる。スタートアップ側のリソースはもちろん、大企業側もどこまで共同開発にリソースを割けるのか必ず確認しよう。スタートアップ側が“結局なにも進まない事態”を恐れているように、大企業側は“営業やPR目的で参画されるのは避けたい”と思っている。事前にリソース配分をすり合わせておけば、不安要素の排除につながり、互いに真摯にオープンイノベーションに臨みやすくなる。

そしてスケジュール設計では、意思決定のスピードを意識することが大切だ。なぜなら、スタートアップは「今この場で判断できる」ことでも、大企業では「社内稟議が多く決裁に半年以上かかる」ケースもあるからだ。そういった意思決定のスピード感も踏まえてスケジュールを策定し、先んじて根回しが必要な部分を確認し、場合によっては検討フェーズのうちから手を回しておくなど、機動的に動ける状況づくりを意識しよう。

特にスピード感に関しては、スタートアップと大企業の間で「遅すぎる」「早すぎる」という認識の違いが起こりやすいため、UNIDGEのように双方の特性をよく理解する存在がいるとうまく機能しやすい。もし、周囲に大企業で働く友人や知人がいるなら話を聞いてみるのも良いだろう。

以上の通り、プロジェクト設計ではとにかく“具体化”が大事だ。中途半端な状態で協業すると失敗する可能性が高まるため、焦らずじっくり取り組んでいこう。

STEP3:成果測定と評価方法をすり合わせる

成果測定と評価方法は、双方で細かくすり合わせを行う必要がある。

とくにスタートアップは、自社が納得できる設計になっているかどうか必ず確認しよう。曖昧なまま進めてしまうと成果が正しく評価されないうえ、知的財産権やアイデアの盗用リスクがあるため、要注意だ。

たとえば、

- どんな指標で成果を測るのか(売上、導入数、検証結果など)

- どのタイミングで評価するのか(実証実験後、初回導入後など)

- 成果が出た次のステップは何をするのか(資本提携、販路拡大など)

など、しっかり議論して決めておきたい。

「こんなことを最初から決めるなんて難しいのでは?」と思うかもしれないが、これらは後回しにしてしまいがちな内容でもある。そう認識したうえで、必ず最初の段階で明確にしておけるようにすべきだ。他にも、成果物の知的財産の扱いや契約上の責任分担についても、早期にすり合わせておくことが肝要である。

オープンイノベーションは手段であり目的ではない

何度も言うように事業開発型オープンイノベーションを成功させるためには、“実施目的の明確化”が何よりも重要だといっても過言ではない。そうして初めて、携わる一人ひとりの行動が意味のあるものになる。

オープンイノベーションは、大企業とスタートアップが手を取り合えば何かが生まれるというような、“魔法の取り組み”ではない。ビジネスを推進する手段であるにも関わらず、“手段を目的化”していては、いつまで経っても成果は生まれない。

ただし日本のスタートアップには、「うまく大企業と協業すれば、もっと伸びる道があったのではないか」と感じるところも少なくない。手段を目的化してはいけないが、「オープンイノベーションという手段」をもっと強く意識してもいいのではないかと思う。

イメージが湧かないのであれば、事業開発への解像度や協業に対する本気度が高い大企業を知るところから始めるのが良いだろう。たとえば、UNIDGEが支援しているオープンイノベーションプログラムについて調べ、情報収集目的から少しずつ参加していくという手がある。すでに70社以上のオープンイノベーション支援実績を打ち出すUNIDGEでは、現在も数々の事業開発型プログラムが進行している。

UNIDGEが支援するプログラムの多くは大企業側に対して、ステージゲート方式を用いた投資撤退基準となる制度設計からスタートしている。そして、協業先となるスタートアップを募集する前に、仮説検証やアセットの確保をしっかりと行い、大企業側が主体となる場合はスタートアップ側に不足する/求めるアセットを、スタートアップ側が主体となる場合は提供可能なアセットを明確にする。これらの支援によりスタートアップに向けた募集要件が明確になることで、スタートアップ側で応募の適正を判断することができ、応募のミスマッチを減らしているのだ。

UNIDGEが支援するオープンイノベーションプログラム

セクション1でも触れたが、実際に、参加したスタートアップからは「協業に求められるリソースやタイムラインが明確で、実現可能性が高そう」「事業化までに必要なプロセスが詳細に明記されており、事業化or撤退をスピーディに意思決定できる」との声もあがっている。

“マッチングで終わらないオープンイノベーション”を掲げ、協業を科学するUNIDGEの熱い想いは、過去にFastGrowで行った取材記事で詳しく知ることができる。ユニッジ共同代表である土井氏・土成氏の想いとUNIDGEの仕組みをより深く知ることで、きっと「オープンイノベーションも捨てたものじゃないな」と、納得してもらえるはずだ。

こちらの記事は2025年05月08日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

山根 榛夏

おすすめの関連記事

パートナー経由で月200件超の導入、SaaS爆伸びの仕組みを生んだ“OEM”とは?「地方金融」というチャネルをフル活用する、Leafeaのユニークなプロダクト戦略

正論だけでは、人は動かない──CS一筋のプロフェッショナルX Mile中嶋氏が語る、メンバーの「心理的ブレーキ」をアクセルに変える組織改革アプローチ

- X Mile株式会社 SaaS事業本部 カスタマーサクセス責任者

独自リサーチで判明!候補者に響く「3つのポイント」とは?ブランドコンセプトの作り方まで解説

なぜ、スタートアップが薬局を「自前で」創るのか?Linc'wellが真のUX実現のため描く、妥協なき新規事業戦略

- 株式会社Linc’well 執行役員/オペレーション統括

【累計85億円調達】なぜ、グローバルの金融市場で「日本発」×「フィンテック」は勝ち筋なのか?

1年半でエンプラ導入2倍超、利用量は10倍へ──未経験人材も活躍する「エスカレーター式・顧客伴走」による成長戦略【Cloudbase×DNX】

- Cloudbase株式会社 VP of Strategy

パートナーセールス、成功への3つの秘訣とは── LayerX CBO鈴木氏・Leafea CEO森田氏が語る「社会を動かすストーリー」の描き方

- 株式会社Leafea 代表取締役

コンサル不在の巨大市場で、ブラックボックスをこじ開ける──「セオリー度外視の現場主義」を通じた、デファクトスタンダードへの挑戦【クラフトバンクCOO田久保・CFO巻島】

- クラフトバンク株式会社 VP / CFO